探索“噬菌體暗物質”

在實驗室中評估噬菌體的殺菌能力很容易:只需把一種數量已知的純化噬菌體添加到裝有大量微生物的有蓋培養皿中,并且測量形成的無菌區。但受感染的人體組織看起來一點不像是涂抹在培養皿表面的單種細菌培養物。在病變組織中,病原體會產生大量不同的蛋白質和小分子,通常會形成三維菌膜,膜內存在復雜的菌落。在這種情況下噬菌體與病原體怎樣交互,目前依然不清楚。

這種對噬菌體的不了解,對那些有意研發噬菌體療法的科學家造成了明顯障礙。問題之一是,噬菌體是否獨特地適用于治療某些感染。例如,當一種深層次局部感染(例如骨骼感染)難以通過血液給藥來治療時,噬菌體療效可能會優于抗生素。就算是在細菌對一種抗生素很敏感的情況下,抗生素常常都不能以足夠的濃度到達病灶。可是,噬菌體到達病灶后能在病原體內繁殖,很快就能上升到治療所需的劑量。

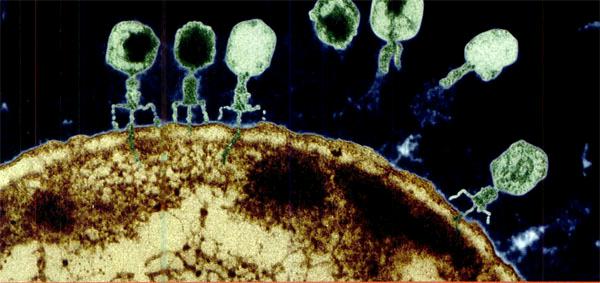

一群噬菌體(綠色)攻擊大腸桿菌。透過細菌細胞膜,噬菌體把自己的DNA注入細菌細胞內。(經過色彩強化的電子顯微照)

另一個仍無確定答案的問題是,用于治療的病毒怎樣與人體免疫系統交互,以及它們是否可能造成副作用。在位于波蘭科學院的路德維克·赫茲菲爾德免疫學及實驗性療法研究院中,在接受其他療法無效的情況下,患者可接受噬菌體療法。該院科學家戈斯基篩查多年來積累的噬菌體療法臨床數據,嘗試找到適合不同患者的療法。經過對2008~2010年期間接受噬菌體療法的153名患者的免疫反應進行回溯性分析,戈斯基及同事2015年7月報告說,其中80%的患者都能很好地耐受噬菌體療法。只有少數患者因為不良反應(例如惡心和疼痛)嚴重,或者對局部噬菌體治療的局部反應嚴重,而被迫停止治療。

戈斯基小組還分析了因骨骼金黃色葡萄球菌感染而接受噬菌體治療的37名患者的炎癥標志物,例如對C反應蛋白和白血球計數,發現噬菌體療法降低了這些標志物的計數。如此看來,噬菌體會抑制細菌引發的炎癥。通過更仔細地觀察噬菌體療法激發的免疫反應,戈斯基等人發現,重復接觸同樣的噬菌體病毒株,可能會誘發一種適應性免疫反應,從而形成噬菌體抗體(抗體是一種由漿細胞分泌,被免疫系統用來鑒別與中和外來物質如細菌、病毒等的大型Y形蛋白質)。使用噬菌體雞尾酒療法時的這類抗體反應強度,可能高于只使用一種病毒株的情況。不過,這類抗體到底是有助于還是有礙于噬菌體療法,目前仍不清楚。通過對122名接受口服噬菌體治療或局部用藥的患者和健康者的研究,戈斯基等人發現,盡管多名患者產生了噬菌體抗體,抗體的存在卻與噬菌體療法的成功與否沒有什么關聯。戈斯基解釋說,當一個人出現血清抗噬菌體活性時,并不一定意味著噬菌體無效。

根據給藥方式——局部給藥、口服、靜脈給藥或直腸給藥——的不同,或者根據噬菌體治療的組織或器官的不同,噬菌體或許還會引發不同的免疫反應。把每種噬菌體療法都歸入“噬菌體治療”這個大范疇而不加區分的話,會影響我們去弄清每種噬菌體療法之間的細微差別。打個比方,目前人們對待噬菌體的態度就好像它們都是一樣的,但它們互相之間的差別可能比螞蟻和大象之間的差別還大。