微透與調(diào)理:審判中心視角下偵訴審關(guān)系之探究

——以20例糾錯案件成因剖析為切入點

●楊靖軍

微透與調(diào)理:審判中心視角下偵訴審關(guān)系之探究

——以20例糾錯案件成因剖析為切入點

●楊靖軍

縱觀近幾年刑事糾錯案件,暴露出現(xiàn)行司法體制諸多弊端,尤其是公檢法之間“配合”過于緊密,“制約”過于疏散,造成三機關(guān)關(guān)系失衡,定位不準。黨的十八屆四中全會通過的《關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》提出:“推進以審判為中心的訴訟制度改革,確保偵查、審查起訴的案件事實證據(jù)經(jīng)得起法律的檢驗”。在“以審判為中心”視角下,公檢法關(guān)系應(yīng)當(dāng)如何準確定位?

一、樣本透視:錯案凸現(xiàn)公檢法關(guān)系不適

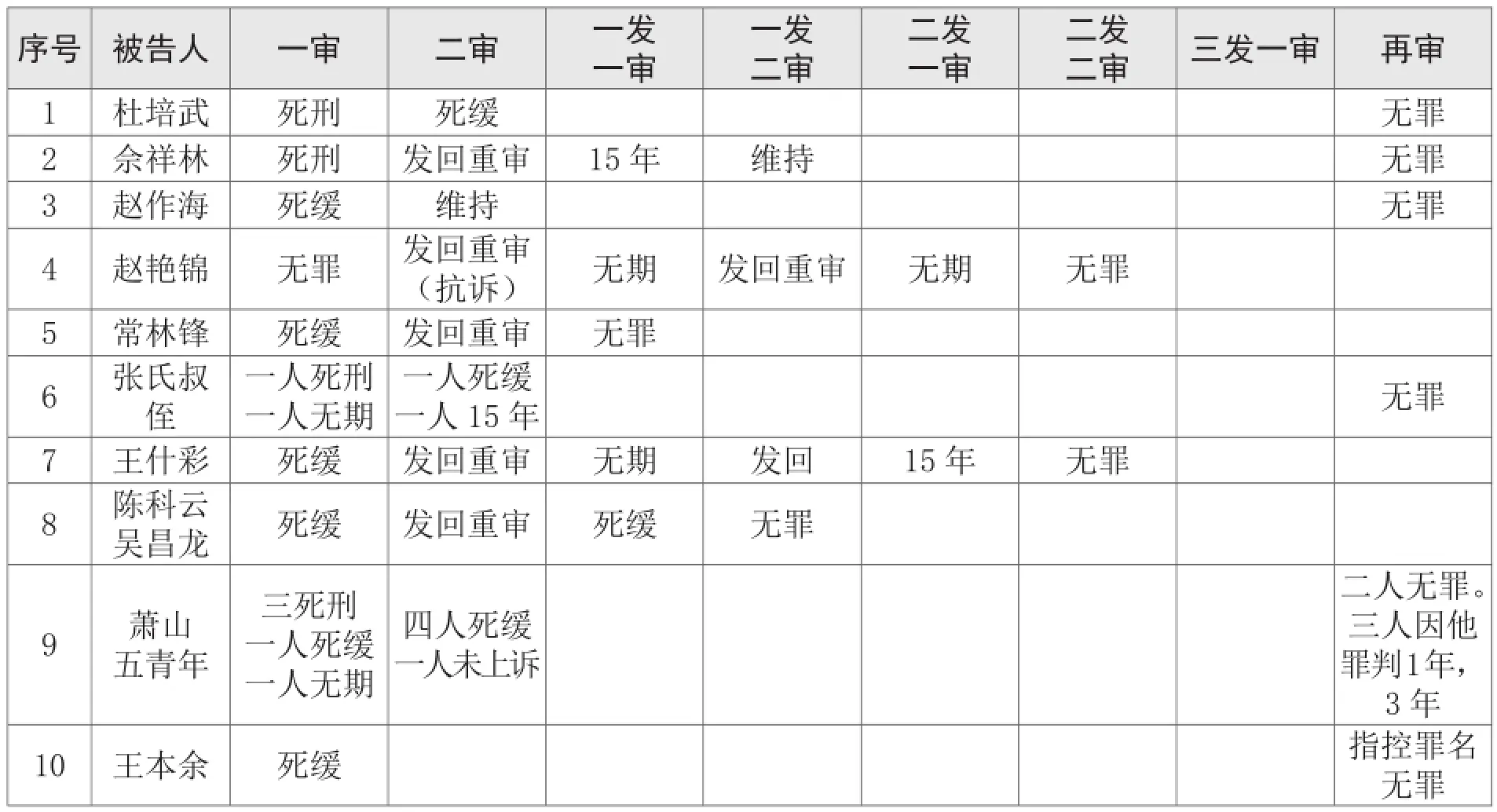

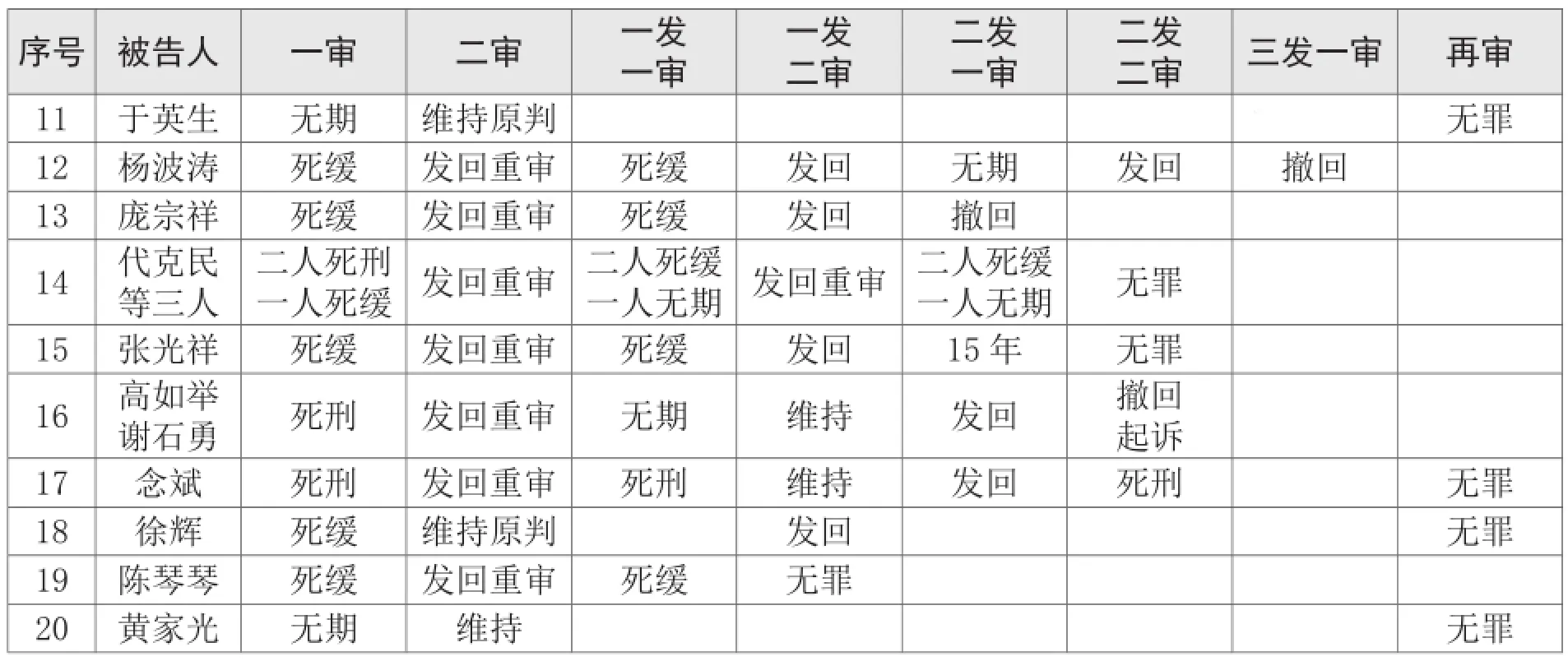

綜合考慮時效性、典型性、地域性、差異性,選取糾錯時間主要集中在2013、2014年20例①主要數(shù)據(jù)來自:《中國冤假錯案網(wǎng)》,《中國裁判文書網(wǎng)》等。錯案作為樣本(以十八大為界點,十八大之前3例,十八大之后共糾錯23例②參見《有錯必糾!十八大以來全國各地糾正重大冤假錯案23起》,澎湃新聞報道。根據(jù)公開報道不完全統(tǒng)計,截至2014年12月15日,十八大后全國各地糾正重大冤假錯案23起。載http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1282995,2015年6月3日訪問。中的17例)進行分析如下:

20例糾錯案件量刑一覽表

序號被告人 一審 二審 一發(fā)一審一發(fā)二審二發(fā)一審二發(fā)二審 三發(fā)一審 再審11于英生無期維持原判 無罪12楊波濤 死緩 發(fā)回重審 死緩 發(fā)回 無期 發(fā)回 撤回13龐宗祥 死緩 發(fā)回重審 死緩 發(fā)回 撤回14 代克民等三人二人死刑一人死緩 發(fā)回重審 二人死緩一人無期 發(fā)回重審 二人死緩一人無期 無罪15張光祥 死緩 發(fā)回重審 死緩 發(fā)回 15年 無罪16 高如舉謝石勇 死刑 發(fā)回重審 無期 維持 發(fā)回 撤回起訴17念斌 死刑 發(fā)回重審 死刑 維持 發(fā)回 死刑 無罪18徐輝死緩維持原判 發(fā)回 無罪19 陳琴琴 死緩 發(fā)回重審 死緩 無罪20 黃家光 無期 維持無罪

(一)糾錯案件呈現(xiàn)主要特點

1.涉案性質(zhì)---命案。20例樣本顯示,糾錯案件均出現(xiàn)命案,如故意殺人、搶劫等不同原因造成被害人死亡。

2.糾錯過程---漫長。當(dāng)事人都經(jīng)歷一審、二審等漫長審判過程,有的甚至經(jīng)歷多次審判。如樣本[12]楊波濤強奸、殺人、碎尸案③參見《民主與法制網(wǎng)》:《商丘13年懸案專題報道之一》,載http://www.mzyfz.com/index.php/cms/item-view-id,2015年5 月23日訪問。,先后經(jīng)歷7次訴訟程序,最終檢察院撤回起訴。

3.關(guān)押時間---過長。當(dāng)事人被押時間較長,平均8年多,其中最長為樣本[10]王本余強奸殺人案,被關(guān)押時間長達18年之久。

4.糾正原因---錯案。糾正原因主要有:真兇再現(xiàn),如杜培武案;亡者復(fù)活。如佘祥林案、趙作海案;事實不清、證據(jù)不充分,該原因在統(tǒng)計樣本中約占60%,由于事實不清、證據(jù)不充分,案件經(jīng)常被降級、降格審判。

(二)糾錯案件映射公檢法存在主要問題

1.中心顛倒——以偵查為中心傾向

“以偵查為中心”和“以審判為中心”主要區(qū)別在于:前者,偵查是刑事訴訟關(guān)鍵環(huán)節(jié),偵查決定審判;后者,審判是整個刑事訴訟的中心。“以偵查為中心”,公檢法如同偵查、控訴、審判三道工序操作員,嫌疑人、被告人只是流水線上的物件④陳瑞華:《刑事訴訟的前沿問題》,中國人民大學(xué)出版社2000年版,第231頁。。這種流水式線型模式,使偵查成為整個刑事訴訟活動前提和基礎(chǔ),成為當(dāng)前“以偵查為中心”傾向,使偵查權(quán)體量和活動范圍遠遠超出了保障公民基本權(quán)利和維護法律秩序的需要,審判權(quán)地位太低,檢察權(quán)體量不大⑤童之偉:《保障公民人身自由應(yīng)重點制約偵查權(quán)》,載中國法學(xué)網(wǎng)。。如20例樣本,無論是“亡者復(fù)活”,還是“真兇再現(xiàn)”,最終出錯環(huán)節(jié)均是偵查階段。有學(xué)者曾對137例錯案進行研究,發(fā)現(xiàn)其中77%錯案都存在刑訊逼供、暴力取證、違反偵查程序、超期羈押等違法行為⑥劉品新:《刑事錯案的原因及對策》,中國法制出版社2009年版,第223頁、第284頁。。如樣本[12]楊波濤描述曾偵查中被刑訊細節(jié):十幾個晝夜不讓睡覺,被拳打腳踢,強灌屎尿……⑦參見《福州晚報》2014年2月27日轉(zhuǎn)引《南都報》的報道。。

2.關(guān)系失衡——配合大于制約的偏離

“互相配合、互相制約”,要求公檢法在刑事訴訟中,密切協(xié)作、互相配合,同時還要互相監(jiān)督和制約。但實踐中,三者呈現(xiàn)重配合,輕制約,配合大于制約異象,導(dǎo)致整個刑事訴訟關(guān)系失衡。如樣本[3]趙作海案:河南高院領(lǐng)導(dǎo)在該案中指出:司法人員違法辦案、非法取證、刑訊逼供等問題至今仍屢禁不止。這些問題的出現(xiàn)……公檢法三機關(guān)之間講配合多、講監(jiān)督少⑧張立勇:《公檢法不能光講協(xié)調(diào)配合淡化監(jiān)督制約》,載《法制日報》2010年11月22日。。

3.外部干預(yù)——外界干預(yù)的無形壓力

(1)限期破案。當(dāng)發(fā)生大要案時,當(dāng)?shù)卣蟆跋奁谄瓢浮薄ⅰ懊副仄啤薄T撘筮`背刑事偵查規(guī)律,降低案件質(zhì)量,為冤假錯案埋下隱患。如有的地方曾出現(xiàn)偵查人員找精神病人頂替殺人犯的荒唐做法⑨朝格圖:《命案必破,瘋?cè)隧斪铩罚d《南方周末》2010年5月6日。。

(2)聯(lián)合辦案。當(dāng)出現(xiàn)重大、敏感、熱點案件時,政法委經(jīng)常組織公檢法召開“聯(lián)席會”、“三長會”、“調(diào)度會”等聯(lián)合辦案模式,由于該模式法理上存在缺失,導(dǎo)致其并不真正關(guān)心程序正當(dāng)性和實體公正性,成為冤假錯案原因之一。如樣本[10]王本余預(yù)審卷顯示:1996年9月,在“協(xié)調(diào)”會上,當(dāng)?shù)卣ㄎ癁橥醣居喟付ㄕ{(diào):“仍按強奸殺人罪起訴,法院可根據(jù)實際情況酌情判決”,最后判處死緩,后真兇再現(xiàn),證明是錯案⑩《死緩犯服刑18年后真兇落網(wǎng)》,載《泉州晚報》2014年4月16日。。

(3)民憤民怨。被害人親屬打“白幅”、上訪、網(wǎng)絡(luò)炒作、媒體輿論報道等,會不同程度激起民憤民怨,影響公正司法理念,如趙新建一案?何家弘:《亡者歸來:刑事司法十大誤區(qū)》,北京大學(xué)出版社2014年版,第139頁;李光明:《奇案令人反思,關(guān)口為何失守》,載《檢察日報》2006年11月6日;陳磊:《一起奸殺案的若干“真相”》,載《南方人物周刊》2006年第29期。,因被害人“上吊”威脅,在證據(jù)不充分情況下一審被判處死刑,后因真兇再現(xiàn)而獲無罪。

二、關(guān)系梳理:現(xiàn)行公檢法關(guān)系之反思

(一)公檢關(guān)系

1.職能沖突。檢察機關(guān)監(jiān)督、制約公安機關(guān)偵查職能是符合情理和法理的,但偵查職能反向制約控訴職能,有悖情理,如《刑訴法》第90條規(guī)定:“公安機關(guān)對人民檢察院不批準逮捕的決定,認為有錯誤的時候,可以要求復(fù)議。如果意見不被接受,可以向上一級人民檢察院提請復(fù)核。上級人民檢察院應(yīng)當(dāng)立即復(fù)核”。

2.警員不穩(wěn)。公安機關(guān)職能涉及方方面面,不僅有偵查職能,還有交通、治安、戶籍等;加之干警經(jīng)常換崗、輪崗等,造成刑偵人員崗位不穩(wěn)、業(yè)務(wù)能力不專等,與“以審判為中心”訴訟模式不適應(yīng)現(xiàn)象。

3.偵押不分。看守所由公安機關(guān)看管,導(dǎo)致羈押權(quán)與偵查權(quán)不分,不同程度出現(xiàn)偵查階段刑訊逼供、關(guān)押期間超期羈押、律師調(diào)查取證難等問題。如樣本[6]張氏叔侄2003年5月23日被刑拘,5月29日才送進看守所,中間相隔整5天。正是這5天通過酷刑逼出“認罪口供”?參見《南方都市報》2014年2月26報道,《福州晚報》2014年2月27日轉(zhuǎn)載。。

(二)檢法關(guān)系

1.關(guān)系親密化。檢察院通過抗訴、法律監(jiān)督等對審判權(quán)實行制衡;法院通過庭審對檢察權(quán)進行制約,本應(yīng)“制約”大于“配合”,但實踐中恰相反——“配合”大于“制約”,呈現(xiàn)出過于親密樣態(tài)。如庭審虛化:公訴人舉證時,筆錄都是簡單宣讀,有的甚至不宣讀,只宣讀證據(jù)在偵查卷宗第幾頁,使被告人、旁聽人員很難明白證據(jù)全貌。另外檢、法對證據(jù)分歧部分,一般不采取斷然否定的態(tài)度,而是以協(xié)商、退回補充偵查等友好方式糾正,有時還親密地代為行使控訴職能,如直接變更指控罪名?左衛(wèi)民、周長軍:《刑事訴訟的理念》,法律出版社2009年版,第12頁。。

2.身份特殊化。訴訟中,檢察機關(guān)表現(xiàn)出雙重身份:一是控訴職能,庭審中應(yīng)當(dāng)和被告方平等對抗,但實踐中表現(xiàn)出特殊化:控辯失衡、對抗不平等。如同樣對補充證據(jù),辯方延期的,刑訴法解釋第222條規(guī)定“有必要才同意”;而控方延期的,第223條規(guī)定“應(yīng)當(dāng)同意”。二是監(jiān)督職能,其特殊化表現(xiàn)在:監(jiān)督凌駕于法庭之上,如檢察長列席審委會,檢察機關(guān)既是運動員,又是裁判員,造成控訴力量相對強大而辯護力量相對薄弱困境。

3.偵訴一體化。偵訴一體化就是檢察機關(guān)在職務(wù)犯罪案件上,既是偵查機關(guān),又是控訴機關(guān),與現(xiàn)行“偵訴分離”模式不符。

(三)公法關(guān)系

從組織法視角分析,公、法不存在“配合與制約”關(guān)系,《刑訴法》也沒有具體規(guī)定。實踐中,二者也很少直接聯(lián)系,如需聯(lián)系,一般通過檢察機關(guān)溝通。

三、理性回歸:公檢法關(guān)系定位之重構(gòu)

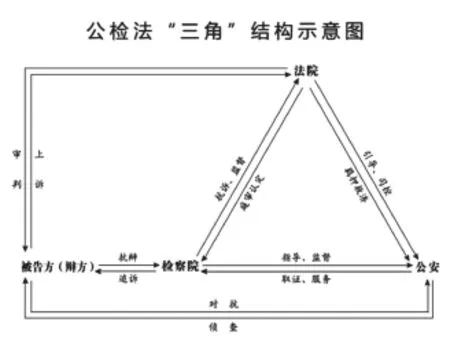

通過以上分析,現(xiàn)行公檢法辦案模式直接源于“法律工具主義”觀念,將刑事訴訟訴諸于流水作業(yè)式的線型程序,忽略了嫌疑人、被告人應(yīng)有的主體地位,與現(xiàn)代法主張尊重人的價值、保障公民權(quán)益的精神格格不入?徐陽:《公檢法三機關(guān)分工、制約、配合原則評析》,載《河北法學(xué)》2002年第3期。。十八屆四中全會提出的“以審判為中心”訴訟制度,是對上述問題的理念解決,在該框架及我國國情下,構(gòu)建偵查為公訴服務(wù),偵查、公訴為審前準備,審判居中模式,其結(jié)構(gòu)由“嫌疑人→公→檢→法”的“線型結(jié)構(gòu)”變?yōu)椤叭切徒Y(jié)構(gòu)”:

(一)構(gòu)建“檢察指導(dǎo)偵查”公檢關(guān)系

修正權(quán)力設(shè)置缺陷。筆者建議:(1)整合警察權(quán),將偵查權(quán)從公安機關(guān)分離出來,成立類似“交警”的專門刑事偵查機構(gòu),確保警員穩(wěn)定性,或警員需要通過國家司法考試才能取得刑偵資格,建立一支精、專、穩(wěn)的偵查隊伍。(2)偵押分離,將看守所從公安機關(guān)分離出來,歸司法行政機關(guān)管理,實行偵押分離。如樣本[6] 張氏叔侄案在總結(jié)錯案原因和教訓(xùn)時,省高院11條建議中首條為建議偵押分離?載http://news.ifeng.com/mainland/special/zhangshiyuanan/content-3/detail_2014_01/19/33140798_0.shtml,2015年6月8日訪問。。(3)廢除反向制約機制,《刑訴法》第90、175、271條,《檢察院組織法》第14條等條文,規(guī)定了公安機關(guān)反向制約檢察機關(guān),該反向制約應(yīng)當(dāng)廢除。

細化現(xiàn)行規(guī)制操程。當(dāng)前對我國公檢關(guān)系,有五種建議:(1)“警檢一體化”模式,將偵查階段所有訴訟程序特別是調(diào)查、取證行為納入檢察機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、指揮和監(jiān)督之下?陳興良:《從‘法官之上的法官’到‘法官之前的法官’一一刑事法治視野中的檢察權(quán)》,載《中外法學(xué)》2000年第6期;陳衛(wèi)東、郝銀鐘:《偵、檢一體化模式研究—兼論我國刑事司法體制改革的必要性》,載《法學(xué)研究》1999年第1期。。(2)“警檢分離”模式,即偵、控分別由不同組織實施。(3)“強化監(jiān)督”模式,要求公安機關(guān)將全部發(fā)、破案以及立、撤案情況報告檢察院,以增強監(jiān)督效力?龍宗智:《評‘檢警一體化’—兼論我國的檢警關(guān)系》,載《法學(xué)研究》第2000年第2期。。(4)“檢察引導(dǎo)偵查”模式,檢察機關(guān)根據(jù)庭審對證據(jù)要求,引導(dǎo)公安機關(guān)收集、固定、完善證據(jù)和法律適用問題。(5)“檢察指導(dǎo)偵查”模式,檢察機關(guān)參與重大、疑難案件討論,提出取證方向,指導(dǎo)收集、固定、完善證據(jù),指導(dǎo)法律正確適用,并糾正公安機關(guān)在辦案中違法行為?種松志:《檢警關(guān)系論》,中國政法大學(xué)2006年博士學(xué)位論文,第157-161頁。。

筆者贊成“檢察指導(dǎo)偵查”模式。因為在我國體制下,公、檢地位是不平等的,但刑訴中,公檢除逮捕互動外,其他都在自己權(quán)限內(nèi)行使偵查權(quán),地位又趨于平等。根據(jù)偵查地位平等現(xiàn)狀,二者應(yīng)當(dāng)建立指導(dǎo)關(guān)系,而不是命令關(guān)系。這種指導(dǎo)關(guān)系,《刑訴法》第85條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第361條中亦有所體現(xiàn)。具體操程如下:

1.案發(fā):建立案件“立、撤”通報制度。案件發(fā)生后,刑偵機構(gòu)及時立案,并同時書面通報同級檢察機關(guān),如需撤案,也應(yīng)向同級檢察機關(guān)通報并說明理由。檢察機關(guān)自接到通報至偵查完畢或撤案,全程指導(dǎo)、監(jiān)督。

2.取證:在調(diào)查取證中,檢察官可根據(jù)案件進展情況,直接聽取對嫌疑人訊問或聽取嫌疑人供述與辯解,也可以對調(diào)查取證活動發(fā)出指示,要求偵查人員固定、完善、補強相關(guān)證據(jù)。

3.強制:需要拘留、逮捕、搜查等強制措施時,由承辦人提出意見并決定(責(zé)權(quán)一致原則,如出現(xiàn)錯案,由承辦人承擔(dān)責(zé)任,且實行責(zé)任終身制),報本單位領(lǐng)導(dǎo)、案管中心和檢察機關(guān)備案,檢察官可根據(jù)案情提出意見并進行指導(dǎo)。對于不當(dāng)行為或違法行為,由檢察機關(guān)提出糾正意見,并監(jiān)督糾正完畢。

4.移送:建立全案移送機制。移送起訴時,要求偵查人員將不利于和有利于嫌疑人所有證據(jù)全部移送,特別是不能將有利于嫌疑人證據(jù)藏匿、銷毀或不移交。檢察機關(guān)通過不起訴、退回補充偵查,或運用非法證據(jù)排除等,倒逼公安機關(guān)提高偵查質(zhì)量和調(diào)查取證向庭審規(guī)范要求靠攏。

5.懲戒:建立相應(yīng)懲戒機制。我國臺灣地區(qū)《刑訴法》規(guī)定“司法警察偵查犯罪時,應(yīng)服從檢察官之指揮。檢察官對司法警察,擁有懲戒權(quán)”?吳景芳:《刑事法研究》(第一冊),五南圖書出版有限公司2009年版,第278頁。。在“檢察指導(dǎo)偵查”模式下,建立懲戒制度,賦予檢察官對偵查人員在偵查活動中不服從指揮給予批評、警告、停職、建議處分等權(quán)力。

(二)構(gòu)建“審判中心論”檢法關(guān)系

整合權(quán)力設(shè)置缺陷。筆者建議:(1)將職務(wù)犯罪案件偵查權(quán)從檢察機關(guān)分離出來,單獨成立職務(wù)犯罪偵查機構(gòu)。(2)否定檢察長列席審委會做法,實行檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)審判違反法定程序的情況作為抗訴理由,而不是提出糾正意見。(3)針對2012年重拾“案卷移送主義”,可單獨設(shè)立辯護案卷,即將辯護律師的辯護意見和證據(jù)材料單獨立卷,與公訴卷宗一并移送法院,盡量消減公訴卷宗對審判片面影響。

完善現(xiàn)行庭審規(guī)范。(1)強化庭審中心主義。嚴格證據(jù)運用規(guī)則,采信證據(jù)合法性,排除證據(jù)非法性,倒逼控方審查證據(jù)范圍由“在卷證據(jù)”擴大為“在案證據(jù)”,審查證據(jù)方式由“書面審查”轉(zhuǎn)向為“親歷審查”。(2)確立直接言詞主義。強化法官親歷性和證人出庭率,確保被告人對質(zhì)權(quán)。法官必須在法庭上親自聽取被告人、證人及其他訴訟參與人的陳述,案件事實和證據(jù)必須以口頭形式向法庭提出,調(diào)查須以控辯雙方口頭辯論、質(zhì)證的方式進行?。目前我國的刑事訴訟立法和司法實踐都沒有完全貫徹直接言詞原則?唐雪蓮:《論審判中心主義對我國偵查工作的影響》,載《四川警察學(xué)院學(xué)報》2014年12月第26卷第6期。。《刑訴法》只是部分采取直接言詞原則,如對證人和鑒定人出庭作證作了規(guī)定,但實踐中執(zhí)行并不理想。當(dāng)前刑事證人出庭率極低,據(jù)統(tǒng)計,實際出庭率不足1%?左衛(wèi)民、馬靜華:《刑事證人出庭率:一種基于實證研究的理論闡釋》,載《中國法學(xué)》2005年第6期。。(3)完善證據(jù)裁判主義。偵查、起訴、審判適用統(tǒng)一證明標準,嚴格收集、審查、保存證據(jù),從源頭遏制“帶病”案件進入審判程序。

(三)構(gòu)建“庭審引導(dǎo)約束偵查”公法關(guān)系

創(chuàng)補現(xiàn)行立法缺失。我國,從規(guī)則層面看,除法院在決定逮捕時由公安機關(guān)執(zhí)行之外,公法之間是一種既不配合也不制約的關(guān)系?江涌、殷一琪:《我國偵、控、審關(guān)系的五大誤區(qū)及校正》,載《行政與法》2007年第3期。。針對法院審前程序缺位,不少學(xué)者提出建立司法審查制度?孫長永:《通過中立的司法權(quán)力制約偵查權(quán)力—建立偵查行為司法審查制度之管見》,載《環(huán)球法律評論》2006年第5期;周偉:《司法審查:尊重和保障人權(quán)的基準程序》,載《政治與法律》2005年第1期;蔣石平:《淺論對偵查行為的司法審查制度》,載《現(xiàn)代法學(xué)》2004年第2期;張建偉:《從權(quán)力行使型到權(quán)力抑制型—刑事程序構(gòu)造的重新設(shè)定》,載《政法論壇》2004年第3期。,即主張運用法院司法審查權(quán)制約偵查權(quán),如扣押、搜查、逮捕、通緝、監(jiān)聽等強制偵查措施劃歸法院批準。筆者認為,當(dāng)前我國國情及司法改革現(xiàn)狀不宜實行司法審查機制,原因有二:一是如果實行司法審查機制,就需對國家權(quán)力重新配置分配,對司法體制進行大的變革,這在較長的時期內(nèi)難以企及。二是目前法院案多人少,法官員額制司法改革正在摸索進行,在尚無實例考證和成功經(jīng)驗情況下,不宜建立審判法官和審前法官。筆者建議構(gòu)建“庭審引導(dǎo)約束偵查”關(guān)系。

1.“引導(dǎo)偵查”中“引導(dǎo)”。筆者理念中“引導(dǎo)”,主要指:(1)引導(dǎo)偵查人員科學(xué)、規(guī)范、依法取證,排除重口供理念。(2)引導(dǎo)適用統(tǒng)一辦案標準,因為公、檢根據(jù)自身情況,分別制定了各自追訴、證據(jù)適用標準,從而在庭審適用法律方面出現(xiàn)偏差,應(yīng)去除最高檢司法解釋和公安規(guī)定,只承認最高院的司法解釋,做到辦案標準統(tǒng)一。(3)通過座談會、交流會、案例剖析會等形式,提高偵查人員取證、辨罪等業(yè)務(wù)能力。

2.“約束偵查”中“約束”。主要是建立兩種制度:“羈押救濟制度”和“技偵司控制度”。

一是羈押救濟制度。刑訴中,對人身自由最嚴重侵犯是審前羈押,而現(xiàn)行法律法規(guī)對此沒有提供司法救濟機制,出現(xiàn)羈押救濟規(guī)制空缺。如除逮捕外,公安機關(guān)拘留、指定居所的監(jiān)視居住等限制人身自由的措施,都是自行決定和執(zhí)行,法、檢都無制約機制和救濟措施。檢察機關(guān)限制人身自由措施,即使逮捕都自行決定,更無任何機關(guān)監(jiān)督和制約。

(1)創(chuàng)設(shè)依據(jù):國外:英美法系設(shè)立人身保護令制度?英國《人身保護法》規(guī)定:“任何人士如果被拘押,都可以由自己或他人向法院要求審查拘押的合法性,并迅速獲得裁決,發(fā)出人身保護令狀。”,大陸法系通過預(yù)審、司法復(fù)審等對羈押的合法性、必要性給予審查?法國《刑訴法》第148條規(guī)定:“任何受審查人、任何輕罪被告人或重罪被告人在訴訟之任何階段,以及在訴訟程序的任何時期均可向預(yù)審法官請求釋放。”。國內(nèi):我國憲法、刑訴法等對人權(quán)保護也給予宏觀規(guī)定,如我國《憲法》第37條、《立法法》第8條、《刑訴法》第2條等,但實踐中缺乏具體操程。

(2)設(shè)立內(nèi)容:一是將羈押救濟的對象限定為:拘留、逮捕和指定居所監(jiān)視居住這三類。二是參照《刑訴法》有關(guān)辯護與代理規(guī)定,申請主體為被羈押者或其法定代理人、近親屬、辯護人。三是申請啟動時間為收到限制人身自由法律文書之日起。四是因為公、檢是執(zhí)行或決定機關(guān),審查主體不宜由公、檢行使,應(yīng)以法院作為審查主體為宜。五是審查程序適用聽證程序,即在法院主持下,審查申請人及羈押機關(guān)提供證據(jù),聽取意見,就強制措施是否變更或存在違法違規(guī)問題進行核實,然后作出維持或變更裁定。

二是技偵司控制度。《刑訴法》第二編第二章第八節(jié)增設(shè)技術(shù)偵查措施,因公安技偵手段具有隱密性,又無其他制約機關(guān),極易侵犯他人隱私權(quán)。為此,應(yīng)建立技術(shù)偵查措施的司法控制機制(簡稱:技偵司控制度)。

(1)批準主體。對技術(shù)偵查,雖然《刑訴法》規(guī)定必須經(jīng)過嚴格批準手續(xù),但并未規(guī)定由何機關(guān)批準。借鑒美國等實行由法院主導(dǎo)的審查模式?黃少健:《選定司法管轄區(qū)對截取通訊的規(guī)管》,香港立法會秘書處資料研究及圖書館服務(wù)部2005年版,第21-22頁。,我國批準主體以法院為宜。因為《刑訴法》第150、152條規(guī)定,通過技偵取得材料可以直接作為證據(jù)使用,但法院對技偵手段的合法性必須審查,才能有效排除非法證據(jù)。如果批準主體為公安機關(guān),則無制約機關(guān);如果是檢察機關(guān),庭審中還需對技偵手段合法性進行判斷,屬于司法浪費。

(2)審查內(nèi)容。審查內(nèi)容如何把“度”,首先審查案件類型嚴格限制在《刑訴法》第148條規(guī)定七類案件,不準隨意作擴大解釋。其次審查程度達到案件事實清楚即可,不得無限擴大或涉及他人隱私。

(作者單位:費縣人民法院)

責(zé)任編校:李召亮