吐蕃統治下一位唐人畫師的民族情結—以瓜州榆林窟第25窟婚嫁圖和老人入墓圖為例

王 雨 沙武田

⊙ 理論前沿

吐蕃統治下一位唐人畫師的民族情結—以瓜州榆林窟第25窟婚嫁圖和老人入墓圖為例

王 雨 沙武田

瓜州榆林窟第25窟的婚嫁圖與老人入墓圖,同在石窟主室北壁彌勒經變中。通過對兩幅圖像的仔細對照,發現了一些相似度很高的細節:出現同戴透額羅幞頭的一身男子像、同行叉手禮的一身男子像、同畫并排站立的三位唐裝女子、畫面構圖中心的轉移。以此現象為中心,具體分析兩幅圖像中的人物,相互之間應該具有密切的關系,各自可以理解為同一人物在不同時期的人生場景再現。尤其是在婚嫁圖中行叉手禮、著吐蕃裝的吐蕃新郎,而到了老人入墓圖中卻是身著唐服的形象,圖像本身可以認為是一幅反映吐蕃人漢化的歷史圖像,但實際上并不是歷史的真實寫照,而是表達畫師對吐蕃統治下 “辮發易服”民族同化政策的不滿與抵觸,同時似乎賦予恢復唐人統治的政治寓意。

榆林窟第25窟;婚嫁圖;老人入墓圖;民族情結

前言

榆林窟第25窟婚嫁圖因為同時出現唐裝和吐蕃裝的人物,成為敦煌石窟現存46幅婚嫁圖中唯一一幅反映唐蕃通婚的歷史圖像。①這幅圖像是研究唐蕃關系的珍貴資料,備受敦煌學界重視,研究成果豐富。其中關于婚嫁圖中人物身份與族屬的問題,學者們提出了不同的觀點:譚蟬雪②﹑王惠民③﹑羅世平④﹑馬德⑤﹑劉穎⑥及我們之前的研究中⑦認為跪地做叩拜動作,身著吐蕃裝的是漢人新郎,新郎右側身著吐蕃裝做作揖動作的是吐蕃人新娘;持另一種觀點的是段文杰⑧﹑張伯元⑨﹑馮力⑩﹑曹洪勇?﹑黃維忠?﹑霍巍?﹑李研容?﹑陳于柱﹑張福慧?,這些先生認為跪地做叩拜動作,身著吐蕃裝的是吐蕃人新郎,而圖像右下角,背對觀者的三位唐裝女子,中間的是新娘,兩旁是伴娘或侍女。其中陳于柱﹑張福慧還提出宴席一側出現一位頭戴透額羅幞頭,身著圓領紅袍,手端飲具的人極有可能是新郎的岳父,對其他人物的身份也進行了分析,二位學者對榆林窟第25窟婚嫁圖的人物身份及族屬的解讀更加明確,見解獨到,我們基本贊同。

敦煌彌勒經變老人入墓圖是研究敦煌民俗的獨特資料,因其所表達的獨特死亡方式與喪葬觀念而吸引了學者們的目光。據譚蟬雪先生統計,敦煌彌勒經變老人入墓圖現存有39幅?,其中畫面最為精美,人物表情﹑動作最為豐富的,非榆林窟第25窟莫屬,可見榆林窟第25窟老人入墓圖的重要性。對于敦煌彌勒經變老人入墓圖的研究,前人主要關注這種特殊喪葬方式的文化來源,謝生保先生在《敦煌壁畫中的喪葬民俗》?一文中提出“老人入墓”來源于中國古代的生壙民俗。譚蟬雪先生在《“老人入墓”與民俗》?一文和《敦煌民俗—絲路明珠傳風情》?一書中闡述了“老人入墓”源于印度民俗中老人投河自盡的觀點。崔中慧在《敦煌彌勒經變中“老人入墓”的印度文化源流試探》?一文中雖贊同“老人入墓”源于印度文化的說法,同時提出了不同看法,認為“老人入墓”源于印度婆羅門教生命四行期中第三階段的林棲期。上述學者雖然注意到了“老人入墓”民俗文化來源的這一重要問題,但對于老人入墓圖的圖像本身所蘊含的歷史文化信息顯然關注不夠,尤其是沒有認識到榆林窟第25窟老人入墓圖的重要歷史價值,這是一幅完全可以和榆林窟第25窟婚嫁圖相媲美的歷史圖像。

此前,雖然有眾多學者分別對瓜州榆林窟第25窟的婚嫁圖和老人入墓圖做過相關研究,但大多忽略了石窟及壁畫的整體性,拋開石窟去談壁畫或拋開一鋪經變畫去研究其中的一小幅圖像。本文試圖把榆林窟第25窟的婚嫁圖和老人入墓圖相結合作為一個整體,進行細節的比較與對照研究,不當之處,敬請方家指正!

圖1:瓜州榆林窟第25窟婚嫁圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

圖2:瓜州榆林窟第25窟老人入墓圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

圖3:新郎岳父—瓜州榆林窟第25窟婚嫁圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

一﹑婚嫁圖與老人入墓圖的人物對照解析

關于榆林窟第25窟婚嫁圖(圖1)人物身份及族屬,我們贊同并使用陳于柱﹑張福慧在《榆林窟第25窟“藏漢婚禮圖”的再研究》一文中的解讀。兩位學者認為跪地做叩拜動作,身著吐蕃裝的是吐蕃裔新郎,圖像右下角背對觀者的三位唐裝女子,處中間的是新娘,兩旁是侍女,此外頭戴透額羅幞頭,身著圓領紅袍,手端飲具的人是新郎的岳父。?譚蟬雪對榆林窟第25窟老人入墓圖(圖2)是作這樣的解讀:“老人頭戴透額羅帽,著圓領白袍服,足蹬軟鞋,拄鏤空杖,安詳地坐在墓床上,床前有弧門裝飾,墓內掛山水屏風畫。老人與親屬執手告別,親屬八人均痛苦不堪,或用巾拭淚,或以袖掩面,或趴地叩拜”?。幾位先生對第25窟婚嫁圖和老人入墓圖的解讀,初步顯示出二者之間的關聯意義。

本文的重點是試圖將兩幅圖像相結合進行整體解析。從構圖上來看,婚嫁圖所表現的中心人物即是新郎的岳父圖像,因為他在坐姿狀態下比其他人站姿還高,體型碩大,在整幅圖像中所占比例較大,所以此人應是畫師構圖所要突出表現的人物。同樣,老人入墓圖中的白衣老人,即是畫師想要突出表現的主要人物,因為他本來就是故事情節的核心人物,大家都是來為他送別的。有趣的是,婚嫁圖中的新郎岳父與老人入墓圖中的白衣老人同樣都是頭戴透額羅幞頭(圖3﹑圖4),這一細節上的繪圖表現方式,是否有什么特殊用意?

另外,婚嫁圖右下角出現了背對觀者并排站立的三位唐裝女子,而老人入墓圖中也出現了并排站立的三位唐裝女子,不同的是前者背對觀者,后者處于圖像右上角且面對觀者(圖5﹑圖6)。婚嫁圖表現的是婚禮的場景,新郎與新娘本應是主角,但圖中卻只留給觀者新娘及左右伴娘侍女的背影,這似乎與婚嫁的主題相矛盾。但當我們看到老人入墓圖中面對觀者并排站立的三位唐裝女子時,卻忽然有一種似曾相識的感覺!

彌勒下生經中所描繪的“女人年五百歲,爾乃行嫁”?和“人命將終,自然行詣冢間而死”?正是婚嫁圖與老人入墓圖的經典創作依據,經典中雖然沒有強調二者的必然關聯,但是婚嫁和入墓顯然是人生的兩個重要階段。因此,畫師極有可能在一鋪彌勒經變中展現一個人或一個家族從婚嫁到入墓的人生場景。

更為有趣的是,我們注意到在敦煌石窟盛唐的彌勒經變中,婚嫁圖與老人入墓圖是連在一起的整幅畫面,婚嫁圖在上,老人入墓圖在下,如盛唐莫高窟第33窟和第116窟的彌勒經變(圖7﹑圖8),這種布局是將“婚喪嫁娶”作為一個圖像整體來表現圖中人物的一生。另據學者們調查敦煌的彌勒經變始于隋代,盛于唐,終于西夏,其中的婚嫁圖始自盛唐,終于北宋?,而老人入墓圖也同樣是始自盛唐,終于北宋?,兩者的同步性是否也說明其具有整體性。

另外需要思考的是,老人入墓所表達的生死觀與中國的孝道思想相違背,所以在盛唐之前此畫面在敦煌彌勒經變中一直未能出現?,但婚嫁圖顯然沒有與中國傳統觀念相沖突的地方,為何卻也一直到盛唐才出現在壁畫中呢?對此現象最為合理的解釋就是,在畫師的觀念中,婚嫁圖與老人入墓圖是密切關聯的,兩者具有整體性,不可獨自出現。所以老人入墓圖沒有出現,婚嫁圖也就不具備出現的條件。至于兩幅圖像后來一分為二的原因,將在后文詳細闡述。

基于上面的分析,結合上述圖像中的局部與整體特征,我們推斷榆林窟第25窟的婚嫁圖和老人入墓圖描繪的正是同一家人在不同時期的人生場景,首先,婚嫁圖中新郎的岳父與老人入墓圖中即將入墓的白衣老人是同一個人;其次,從老人入墓圖來看,白衣老人身邊的三位唐裝女子當是其三個女兒,所以婚嫁圖中新娘兩旁的侍女也應是新郎岳父的女兒,只是作為新娘的伴娘出現在婚嫁圖中。

除此之外,還有一個重要的人物需要進行解析,即婚嫁圖中的跪地行叉手禮的吐蕃裝新郎(圖9)對應在老人入墓圖中是哪位人物形象?

首先,從構圖方法上來分析,婚嫁圖中的新郎跪拜于地上,而其岳父呈坐姿俯視新郎,目光焦點落在新郎身上。前文我們曾提到婚嫁圖中畫師在構圖時刻意表現新郎岳父之用意,而新郎岳父的目光卻注視著跪地的吐蕃裝新郎,這似乎是在提醒我們注意新郎的身份及族屬,在這里畫師通過新郎岳父的目光將圖像的中心又轉移到了新郎身上。按照這種畫面人物的主次關系,我們就不難在老人入墓圖中找到對應婚嫁圖中吐蕃裝新郎的人物,即是老人入墓圖中站立于墓門最外側,與墓中老人對視,行叉手禮的老者(圖10)。

其次,從圖像細節上分析,婚嫁圖中身著吐蕃裝的新郎跪在地上,手中行的是叉手禮,這種跪行叉手禮的圖像在河南洛陽晚唐趙逸公墓中也有出現,“趙逸公墓室壁畫中,出現了一站一跪兩個仆從形象,對墓主人行禮,從手型及動作看,正是后來宋人所說的叉手禮(圖11)”?。而老人入墓圖中站立于墓門最外側的老者也在對墓中老人行叉手禮。這一細節看似沒有關聯,但若究其深義,似乎進一步說明兩者是不同時期的同一人。

圖4:白衣老人—瓜州榆林窟第25窟老人入墓圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·服飾畫卷》)

圖5:三位唐裝女子—瓜州榆林窟第25窟婚嫁圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

圖6:三位唐裝女子—瓜州榆林窟第25窟老人入墓圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

上述圖像的解析都在說明婚嫁圖中的吐蕃裝新郎正是老人入墓圖中站立行叉手禮的老者,其族屬應為吐蕃人。有趣的是,婚嫁圖中的新郎的岳父注視身著吐蕃裝跪行叉手禮的吐蕃新郎時,目光中帶有明顯的鄙視與不屑一顧的神態(圖12),而老人入墓圖中的白衣老人在注視其正前方身著漢服站行叉手禮的老者時,目光卻是十分柔和(圖13)。其中的區別就是前一幅圖中身著吐蕃裝,而后一幅圖中身著漢服,前后區別之大就在于服飾不同,似乎是在表現一個吐蕃人在漢族家庭里漢化的過程,老人入墓圖中的白衣老人在看到完全漢化后的吐蕃女婿時目光中帶著慈祥的神態。此外,吐蕃人懂得行叉手禮似乎也是其漢化的一種表現。但這一解讀只是在不考慮時代背景的情況下所看到的表面現象,畫師的真正意圖還需要我們在當時的歷史背景下進行圖像的歷史性解讀。

圖7:莫高窟第33窟南壁彌勒經變 盛唐(采自王惠民編:《敦煌石窟全集·彌勒經畫卷》)

圖8:莫高窟第116窟北壁彌勒經變 盛唐(采自王惠民編:《敦煌石窟全集·彌勒經畫卷》)

圖9:跪行叉手禮的吐蕃新郎—瓜州榆林窟第25窟婚嫁圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

二﹑畫師民族情感的表達

要對瓜州榆林窟第25窟的婚嫁圖和老人入墓圖進行歷史性解讀,就不可避免要談及榆林窟第25窟營建的時代背景。長期以來,關于榆林窟第25窟的營建時代問題學界有較大爭議,但主流觀點是建窟于吐蕃統治時期,在此基礎上,段文杰?﹑史葦湘?等先生及我們之前的研究中?將建窟時間進一步精確到吐蕃統治瓜沙初期。近期又有更具體提出榆林窟第25窟建于783年清水會盟前后?。我們贊同榆林窟第25窟建于吐蕃統治瓜州初期的觀點。

據上述學者考證,營建榆林窟第25窟應是吐蕃占領瓜州不久之后的事,即《元和郡縣圖志》記載瓜州陷蕃后的時間:吐蕃人于“大歷九年(774)占肅州,大歷十一年 (776)占瓜州”。據考榆林窟第25窟的壁畫具有盛唐風格,印證了上述建窟時間,也說明畫師不是吐蕃人,應是唐人畫師。?

關于榆林窟第25窟的營建意義,有學者提出榆林窟第25窟是吐蕃人為了緩和民族矛盾,表達漢藏友好而營建的一座具有“紀念碑性”的洞窟。?也有觀點指出榆林窟第25窟是為了紀念公元783年唐蕃清水會盟而建,其中婚嫁圖是為了反映唐蕃聯姻的友好歷史。?由此可知,吐蕃人占領瓜州,為了穩定統治,主動向當地人示好,將反映唐蕃聯姻的婚嫁圖繪入洞窟,但瓜州唐人似乎并不完全領情,因此便有了一位漢人畫師利用其高超的繪畫手法,將其內心的民族情感隱含地表達在壁畫中來。

圖10:站行叉手禮的老者—瓜州榆林窟第25窟“老人入墓”圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

據譚蟬雪先生研究,敦煌石窟婚嫁圖中的拜堂方式主要有四種:一﹑男女站立作揖行禮;二﹑男女跪拜行禮;三﹑男女相對行禮;四﹑男跪女揖行禮。其中男女站立作揖行禮所占比重最大,達一半以上,其次為男跪女揖行禮。榆林窟第25窟婚嫁圖正是男跪女揖的拜堂方式,是敦煌流行的入夫婚的具體表現。又據她考證這種新郎呈五體投地的跪拜方式,無論在中國傳統習俗還是佛教習俗中均屬于最重的禮節。?榆林窟第25窟婚嫁圖是吐蕃占領瓜州初期所畫,整幅畫面只有吐蕃新郎持重禮跪于地上,似乎有強調吐蕃人漢化的意思。

圖11:河南洛陽晚唐趙逸公墓叉手禮人物圖像(拍攝于河南洛陽古墓博物館古代壁畫館)

圖12:新郎岳父的目光—瓜州榆林窟第25窟婚嫁圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

圖13:白衣老人的目光—瓜州榆林窟第25窟老人入墓圖(采自譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》)

圖14:瓜州榆林窟第25窟北壁彌勒經變 中唐 (采自王惠民編:《敦煌石窟全集·彌勒經畫卷》)

圖15:莫高窟第358窟南壁彌勒經變 中唐 (采自王惠民編:《敦煌石窟全集·彌勒經畫卷》)

婚嫁圖中新郎岳父注視吐蕃新郎的目光中明顯帶有鄙視與不滿的神態,而其目光最終落于新郎行叉手禮的雙手上。據學者考證“叉手禮的功能,根據圖像生成的環境和場景的不同主要有兩種意思,第一﹑僅作為世俗交往的一種禮節,沒有體現尊卑關系功能 ;第二﹑屬于從宗族制度﹑貴賤等級關系中衍生而來的尊卑之禮,主要體現上級與下級﹑主人與仆人之間的層級關系。”?婚嫁圖中的吐蕃新郎所行叉手禮明顯屬于后一種意思,與之相對應老人入墓圖中的老者行叉手禮也應是后一種意思。這顯然不是作為統治者的吐蕃人的本意,應該是唐人畫師私自刻意繪制的,以吐蕃人行漢人的叉手禮而強調吐蕃人漢化﹑和吐蕃占領瓜州后的社會風俗。圖像中體現出唐人畫師的良苦用心,是需要對畫面仔細閱讀方可體會到的。

上述解讀單就婚嫁圖而言,若是將婚嫁圖與老人入墓圖進行整體解析,會發現這位唐人畫師所要表達的更深一層意思。白居易在《縛戎人》一詩中云:“自云鄉管本涼原,大歷年中沒落蕃,一落蕃中四十載,遣著皮裘系毛帶。唯許正朝服漢儀,斂衣整巾潛淚垂;誓心密定歸鄉計,不使蕃中妻子知。詩中注曰:大歷時(766~779),沒蕃漢人中,有李如暹者,蓬子將軍之子也。嘗沒蕃中,自云:蕃法,唯正歲一日,許唐人之沒蕃者,服唐衣冠,由是悲不自勝,遂密定歸計也。”?對此《新唐書·吐蕃傳》也有記載:“元和十四年(819),州人(沙州)皆胡服臣虜,每歲時祀父祖,衣中國之服,號慟而藏之”?。這正是吐蕃占領敦煌地區所實行的“辮發易服”的民族同化政策。既然史料記載陷蕃地區的漢人只能在祭祖之時著漢服,表示即使在漢人男子大婚之時也要身著吐蕃裝,但榆林窟第25窟婚嫁圖中新郎著吐蕃裝,新郎的岳父及其一旁的仆人卻著漢服。若吐蕃裝新郎是漢人就與其他著漢服的人自相矛盾,也不符合吐蕃“辮發易服”的民族同化政策,但吐蕃裝新郎是吐蕃人就有了合理的解釋。榆林窟第25窟婚嫁圖是吐蕃占領瓜州不久,為了緩和民族關系,表達唐蕃聯姻友好歷史的圖像?,既然是為表達唐蕃友好,正常的理解是穿著本民族的服飾,通過通婚表達友好,所以吐蕃裝新郎應是吐蕃人。

圖16:莫高窟第9窟窟頂東坡彌勒經變 晚唐 (采自王惠民編:《敦煌石窟全集·彌勒經畫卷》)

圖17:莫高窟第91窟北壁彌勒經變 盛唐 (敦煌研究院提供)

圖18:莫高窟第218窟北壁彌勒經變 盛唐(敦煌研究院提供)

婚嫁圖中的新郎是吐蕃人,那為什么在老人入墓圖中卻變成了身著唐服的一位漢人形象?這就是這位唐人畫師在圖像中所要表達的深層意思,婚嫁圖中吐蕃新郎著吐蕃裝跪地行叉手禮,到了老人入墓圖中他穿著漢服站立行叉手禮,似在表達吐蕃人漢化的現象。但根據吐蕃在統治區推行“辮發易服”的民族政策可知,實際上這一時期的主流是漢人吐蕃化而不是吐蕃人漢化。因此畫師應是通過這兩幅圖像表達對吐蕃“辮發易服”民族政策的不滿與抵觸,同時似乎在寓意到了老人入墓之時,也就是老人臨死之前,似乎有可能發生某種變化—恢復唐人制度與統治,或者說對于將死之人的特免現象。

因此,可以看到這位唐人畫師以獨特的手法,在洞窟圖像中表達陷蕃漢人的民族情感,此舉動雖然大膽,卻被洞窟佛教壁畫的正常繪制手法所掩蓋。我們認為畫師將原本作為一個整體圖像,表現人生“婚喪嫁娶”的婚嫁圖與老人入墓圖,創造性的拆分開來,分別繪于彌勒經變中的左右兩側。兩幅圖像拆分之后,表面上看來也就無聯系了,所以輕易是不能看懂其中深刻的寓意的。

三﹑榆林窟第25窟婚嫁圖與老人入墓圖對石窟斷代的意義

榆林窟第25窟為吐蕃占領瓜州初期(776-786)營建的洞窟?,將彌勒經變中婚嫁圖與老人入墓圖由一個整體拆分成兩部分,這種繪畫手法應是始于榆林窟第25窟的彌勒經變(圖14)。之前盛唐時期彌勒經變中的婚嫁圖與老人入墓圖是連在一起的整體,而在榆林窟第25窟之后開始出現兩者分開的現象,分別被繪于彌勒經變中的兩側,如中唐莫高窟第358窟(圖15)﹑晚唐莫高窟第9窟(圖16)等。當然中唐之后也并不是只有這一種構圖方式,而是兩種方式并存。榆林窟第25窟婚嫁圖與老人入墓圖的這種開創性繪畫手法具有“原創性”意義,而這種畫法的原創性,同時又具有石窟斷代的意義,可作為敦煌石窟盛唐壁畫與中唐壁畫斷代的標準之一。

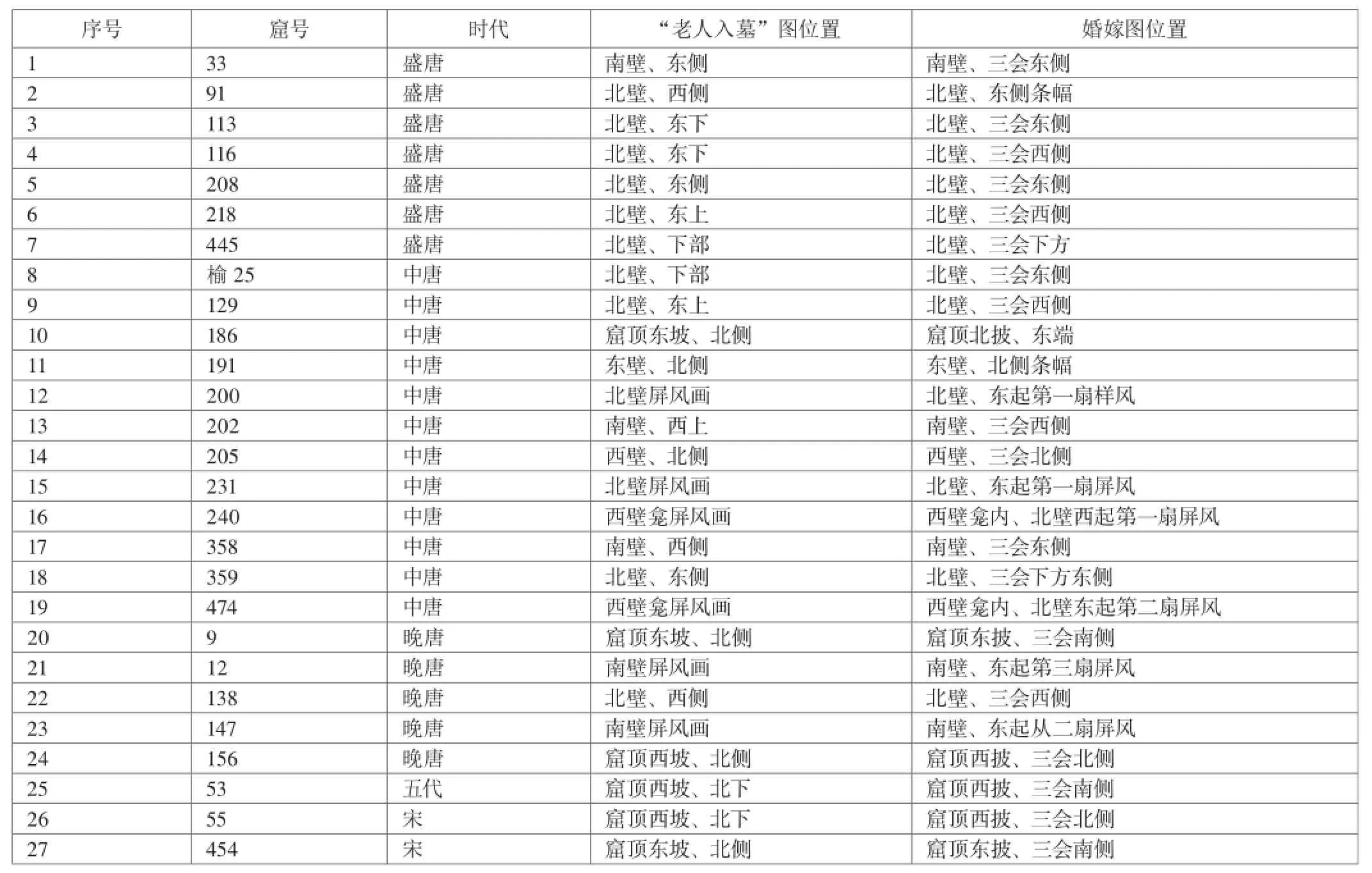

根據前人們統計的敦煌彌勒經變老人入墓圖與婚嫁圖的數據和資料,將二者位置關系列表如下:

按上表描述,莫高窟盛唐第91窟﹑第116窟﹑第218窟彌勒經變中的婚嫁圖與老人入墓圖分別位于彌勒三會的東西兩側,明顯與文中所說的盛唐風格不符,當是中唐及其之后才會出現的風格。通過觀察莫高窟第91窟彌勒經變(圖17),發現婚嫁圖確實如表中描述一致,位于彌勒三會東側條幅內,但老人入墓圖的位置卻并不在西側條幅內,而是位于婚嫁圖下方,與莫高窟第116窟的出現位置基本一致,因此這一布局是符合盛唐風格的。

表中莫高窟第91窟彌勒經變老人入墓圖的位置,當是譚蟬雪在《“老人入墓”與民俗》一文中的錯誤描述。此外,在觀察莫高窟第116窟彌勒經變時,發現其中婚嫁圖與老人入墓圖的位置,實際也與盛唐風格相符,兩幅圖像作為一個整體出現在彌勒三會東側,亦應是蔡偉堂先生在《關于敦煌壁畫<婚禮圖>的幾個問題》一文中對婚嫁圖位置的錯誤描述。

敦煌壁畫彌勒經變老人入墓圖與婚嫁圖位置關系一覽表? (“榆”代表瓜州榆林窟;其余未標明的為莫高窟)

最為特殊的是莫高窟盛唐第218窟彌勒經變(圖18),其中的婚嫁圖與老人入墓圖的位置關系竟與表中描述一致,但這種布局卻不是盛唐風格,其與莫高窟中唐第358窟的風格和布局幾乎一致。據《敦煌莫高窟內容總錄》記錄,莫高窟第218窟為盛唐開鑿,中唐續成,西夏補繪。?所以莫高窟第218窟北壁彌勒經變極明顯是中唐補繪而非盛唐所繪。

通過對上述洞窟內彌勒經變的圖像與構圖方式的對照考證,基本可證明彌勒經變中的婚嫁圖與老人入墓圖的位置變化對石窟斷代的價值。

結語

對瓜州榆林窟第25窟的婚嫁圖與老人入墓圖的對照研究,將兩幅圖像作為一個整體進行解讀,結果發現這位參與榆林窟第25窟壁畫繪制的唐人畫師,以十分巧妙的手法,通過獨具匠心的安排,將其民族情感繪入壁畫之中,進而通過其高超的繪畫技法將陷蕃漢人的民族心理充分地表達在圖像中來。讓我們通過圖像看到瓜沙地區陷蕃唐人,在吐蕃占領下的瓜州,心中既有異族統治下的悲楚與不滿,表達出對大唐王朝的懷念之情。而這位唐人畫師將婚嫁圖與老人入墓圖一分為二的開創之舉,也引發了我們對敦煌石窟斷代的一點思考。

注釋:

①譚蟬雪:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》,香港:商務印書館,1999年,第138頁。

②譚蟬雪:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》,香港:商務印書館,1999年,第138頁。

③王惠民:《敦煌石窟全集·彌勒經畫卷》,香港:商務印書館,2002年,第74頁。

④羅世平:《身份認同:敦煌吐蕃裝人物進入洞窟的條件﹑策略與時間》,《美術研究》2011年第4期,第58—65頁。

⑤馬德:《小議敦煌壁畫中的蕃裝人物》,敦煌研究院編:《敦煌吐蕃統治時期石窟與藏傳佛教藝術研究》,蘭州:甘肅教育出版社,2012年,第94—108頁。

⑥劉穎:《莫高窟吐蕃后期洞窟建造年代判定—以蕃裝人物為中心》,《中華文化論壇》2013年第5期,65—71頁。

⑦沙武田:《關于榆林窟第25窟營建時代的幾個問題》,《藏學學刊》第5輯,成都:四川大學出版社,2009年,第79—104頁。

⑧段文杰:《藏于幽谷的藝術明珠—榆林窟第二五窟壁畫研究》,載敦煌研究院編:《敦煌石窟藝術·榆林窟第二五窟附第一五窟》,南京:江蘇美術出版社,1993年,第11頁。

⑨張伯元:《安西榆林窟》,成都:四川教育出版社,1995年,第21頁。

⑩馮力:《榆林窟第25窟壁畫的幾點認識》,《南通師專學報》1996年第3期,第38頁。

?曹洪勇:《敦煌石窟T形題記敘論》,《陜西社會科學論叢》2001年第4期,第41頁。

?黃維忠:《敦煌藏文發愿文研究概述》,《敦煌學輯刊》2007年第1期,第29—39頁。

?霍巍:《吐蕃時代考古新發現及其研究》,北京:科學出版社,2012年,第390頁。

?李妍容:《敦煌壁畫中的婚嫁圖》,《文化月刊》2013年第8期,第68頁

?陳于柱﹑張福慧:《榆林窟第25窟“藏漢婚禮圖”的再研究》,《民族研究》2014年第2期,第86—92頁。

?譚蟬雪:《“老人入墓”與民俗》,載《“二十一世紀敦煌文獻研究回顧與展望研討會”論文集》,中華自然文化學會,1999年,第51-52頁。

?謝生保:《敦煌壁畫中的喪葬民俗》,載謝生保主編:《敦煌民俗研究》,甘肅人民出版社,1995年,第233頁。

?譚蟬雪:《“老人入墓”與民俗》,載《“二十一世紀敦煌文獻研究回顧與展望研討會”論文集》,中華自然文化學會,1999年,第51-58頁。

?譚蟬雪:《敦煌民俗—絲路明珠傳風情》,蘭州:甘肅教育出版社,2006年,第300-306頁。

?崔中慧:《敦煌彌勒經變中“老人入墓”的印度文化源流試探》,載敦煌研究院編《2014敦煌石窟研究國際學術研討會論文集》(下冊),敦煌莫高窟,2014年8月。

?陳于柱﹑張福慧:《榆林窟第25窟“藏漢婚禮圖”的再研究》,《民族研究》2014年第2期,第86—92頁。

? 敦煌研究院主編,譚蟬雪編:《敦煌石窟全集·民俗畫卷》,上海世紀出版集團﹑上海人民出版社,2001年,第177頁。

?(姚秦)鳩摩羅什譯:《佛說彌勒下生成佛經》,載《大正藏》第14冊,第423頁。

?(姚秦)鳩摩羅什譯:《佛說彌勒下生成佛經》,載《大正藏》第14冊,第424頁。

?李永寧,蔡偉堂:《敦煌壁畫中的彌勒經變》,《敦煌研究》1988年第2期,第34頁。另載《敦煌研究文集·敦煌石窟經變篇》,蘭州:甘肅民族出版社,2000年,第296-297頁。另參見蔡偉堂:《關于敦煌壁畫<婚禮圖>的幾個問題》,《敦煌研究》1990年第1期,第54-55頁。

?譚蟬雪:《“老人入墓”與民俗》,載《二十一世紀敦煌文獻研究回顧與展望研討會論文集》,中華自然文化學會,1999年,第51-52頁。另見譚蟬雪:《敦煌民俗—絲路明珠傳風情》,蘭州:甘肅教育出版社,2006年,第300頁。

?關于此問題筆者另有文章對其進行詳細論述。

?黃劍波:《“叉手”禮圖像考》,《美術與設計》2014年第4期,第6頁。

?段文杰:《榆林窟第25窟壁畫藝術探討》,《敦煌研究》1987年第4期,第1—10頁。另見氏著《榆林窟的壁畫藝術》,敦煌研究院編:《中國石窟·安西榆林窟》,北京:文物出版社,1997年,第161—176頁。

?史葦湘:《地方因素是研究佛教藝術的起點和基礎—兼論榆林窟25窟壁畫》,《敦煌歷史與莫高窟藝術研究》,蘭州:甘肅教育出版社,2002年,第657頁。

?沙武田:《關于榆林窟第25窟營建時代的幾個問題》,《藏學學刊》第五輯,成都:四川大學出版社,2009年,第79—104頁。

?馬俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水會盟在敦煌石窟中的圖像遺存—瓜州榆林窟第 25 窟婚嫁圖繪制年代再探》,《石河子大學學報(哲學社會科學版)》2015年第5期,第34頁。

?沙武田:《關于榆林窟第25窟營建時代的幾個問題》,《藏學學刊》第五輯,成都:四川大學出版社,2009年,第79—104頁。

?沙武田:《一座反映唐蕃關系的“紀念碑式”式洞窟—榆林窟第25窟營建的動機﹑思想及功德主試析》,《西部考古》第7輯,西安:三秦出版社,2013年,第276—297頁。

?馬俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水會盟在敦煌石窟中的圖像遺存—瓜州榆林窟第 25 窟婚嫁圖繪制年代再探》,《石河子大學學報(哲學社會科學版)》2015年第5期,第31-38頁。

?譚蟬雪:《敦煌民俗—絲路明珠傳風情》,蘭州:甘肅教育出版社,2006年,第210-211頁。

?黃劍波:《“叉手”禮圖像考》,《美術與設計》2014年第4期,第12頁。

?白居易:《白居易集》,北京:中華書局,1979年,第71頁。

?(宋)歐陽修,宋祁《新唐書》(卷216)《吐蕃傳》,北京:中華書局,1975年,第6101頁。.

?馬俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水會盟在敦煌石窟中的圖像遺存—瓜州榆林窟第 25 窟婚嫁圖繪制年代再探》,《石河子大學學報(哲學社會科學版)》2015年第5期,第31-38頁。

?沙武田:《關于榆林窟第25窟營建時代的幾個問題》,《藏學學刊》第五輯,成都:四川大學出版社,2009年,第79—104頁。另見馬俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水會盟在敦蝗石窟中的歷史遺跡—瓜州榆林窟第25窟功德主新解》,《西藏研究》2015年6月第3期,第15-22頁。馬俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水會盟在敦煌石窟中的圖像遺存—瓜州榆林窟第 25 窟婚嫁圖繪制年代再探》,《石河子大學學報(哲學社會科學版)》2015年第5期,第31-38頁。

?參見,載《二十一世紀敦煌文獻研究回顧與展望研討會論文集》,中華自然文化學會,1999年,第51頁。另參見蔡偉堂:《關于敦煌壁畫<婚禮圖>的幾個問題》,《敦煌研究》1990年第1期,第54-55頁。

?敦煌文物研究所整理:《敦煌莫高窟內容總錄》,文物出版社,1982年,第76頁。

王 雨 西北師范大學歷史文化學院 碩士研究生

沙武田 陜西師范大學歷史文化學院教授、敦煌研究院文獻所研究員 博士

A Han Chinese Painter of National Emotion Ruled By The Tibetan Empire —The Marriage figure and The elder enter into the tomb figure in Yulin Cave 25 at Guazhou ,for example

Wang Yu Sha Wutian

The Marriage figure and the elder enter into the tomb figure were both at the Maitreya Sutra north of center room in Cave 25 at Yulin Grottoes. Through careful comparison of two images,I found some similar details:two men wearing same pierced cap, two man giving a cross hand salute,three Tang suit women standing side by side and the shifting of the image center.Take these phenomenon as the key point, I made a specific analysis of the person appeared in those two images,they should be familiar with each other ,separately stand for different life period of the same one. Especially in the Marriage figure, the Tibetan Empire bridegroom wearing Tibetan Empire cloth,yet in another image,the cloth of him changed into the Tang suit.These images themselves could be considered as a picture reflect the Chine-size of the Tibetan Empire.But in fact,it wasn't the truly historical reflection,it was the painter express his dissatisfied and contradict to the national assimilation policy ruled by the Tibetan Empire-bl-aided the hair and changed into the Tibetan clothes.Meanwhile it seems showed the moral that the Tang people want to regain their provenance.

Yulin Cave 25 ; The Marriage figure ; The elder enter into the tomb figure ; National emotion

J18

A

1674-7518(2016)01-0019-08