“長樂明光”錦初探—北京服裝學院民族服飾博物館館藏古q49織片研究報告

劉育紅 賀 陽

“長樂明光”錦初探—北京服裝學院民族服飾博物館館藏古q49織片研究報告

劉育紅 賀 陽

本文圍繞民族服飾博物館館藏 “長樂明光”錦織片,梳理對比與之相關的考古發掘資料,就織物的顏色、紋樣、漢代經錦的組織結構等展開多方面的研究。經過分析觀察測量得出的第一手數據資料,完善藏品信息,并對研究對象的工藝特征和年代做出合理的評價。

民族服飾博物館;漢錦;考古發掘;漢代織物圖案;經錦組織

在我國燦爛的古代文明史上,絲綢是最為耀眼的華章之一,它從古華夏腹地出發,沿著數條絲綢之路長途跋涉,千里迢迢傳播到遙遠的異國,以其至柔至美的魅力征服了世界。美麗的絲綢也有著與生俱來的缺陷,因為有機蛋白質的物質特性,古代絲織品難以長久保存,20世紀之前,國內罕有傳世超過500年的絲綢文物。隨著上世紀考古領域的重大發現,出土了大量因古人厚葬習俗而埋藏于地下的絲織品,將絲綢文物的年代最遠追溯到戰國時期。這些出土的古代絲綢織物,不僅將數千年前的繽紛色彩,美麗紋樣真實地呈現在世人眼前,還能夠傳遞關于當時的織造技術﹑社會背景﹑文化習俗等方面的諸多信息,蘊含著無數引人入勝的秘密。下面筆者將圍繞一塊民族服飾博物館所藏出土古代絲織物殘片展開多方面的研究,努力探尋它背后的故事。

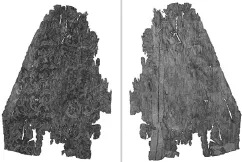

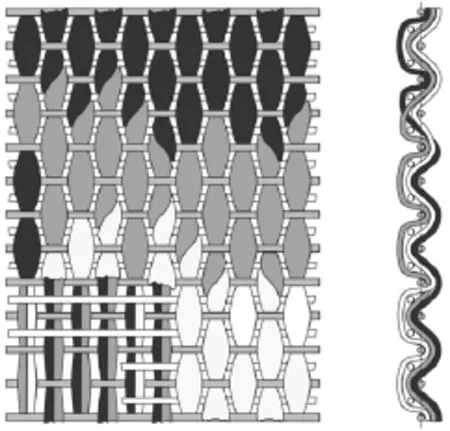

圖1:古q49“長樂明光”錦正﹑背面

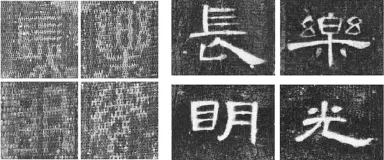

圖2:“長樂明光”錦圖案局部

藏品基本信息

藏品名稱:長樂明光錦藏品編號:古q49

初定年代:漢代現 藏:北京服裝學院 民族服飾博物館

收集地點:青海收集時間:2006年7月

最大寬度:30厘米最大長度:42.5厘米

藏品照片:圖1﹑圖2

基本狀況:本藏品為出土織錦殘片,織物偏右約1/4處有縱向手針繚縫拼接,拼接部位留有完整織物幅邊。織物背面靠近下緣殘留小塊襯里。整件藏品表面較多附著物,多處纖維斷裂缺損,邊緣脫散,亟待清理修復。

一﹑從相關考古發現看“長樂明光”錦

古q49藏品為相對孤立的個案,由于多方面的原因,其原始的考古發掘信息已經散失,無從考據。非常值得慶幸的是近代考古發掘中曾經多次發現“長樂明光”錦,而且很多相關領域的研究也都對它有所涉及。這一方面體現出這個織錦紋樣的典型性和重要性,另一方面,根據追溯以往的考古發掘,經過對周邊相關信息的聯系﹑分析﹑比對,能夠為進一步的深入研究提供難能可貴的依據。新疆文物考古研究所副所長,主要從事漢唐西域及絲綢之路考古研究的于志勇先生在他的文章《樓蘭—尼雅地區出土漢晉文字織錦初探》中對20世紀的相關考古發現做出梳理,其中出現了三次關于“長樂明光”錦的出土記錄,它們分別是:

1)1913年斯坦因在樓蘭古城附近地區發現的“長樂明光”錦。

2)1980年樓蘭地區考古發掘清理出土了較多文字織錦,包括“長樂明光”錦。

3)1995年民豐縣尼雅遺址墓葬發掘出土大量文字織錦,其中也有“長樂明光”錦。

根據于志勇先生提供的線索,筆者查閱當時原始的發掘記錄,以求資料的詳實可靠。

1﹑目前可以查到的最早一次關于“長樂明光”錦的出土記錄是1914年,這與于志勇先生指出的年代略有出入。英國人馬爾克·奧雷爾·斯坦因所著的《斯坦因西域考古記》中記載:他本人帶領的探險隊于1914年第三次深入亞洲腹地,大約2月中旬在羅布泊距離樓蘭遺址約4公里左右,被其命名為L.C.的墓葬遺址出土了一批古代文物,包括大量精美紋樣的絲綢。對其中一塊炫耀在眼前的光怪陸離的織物,斯坦因做出如下記錄和評述:

“類似這種精美構圖還有L.C.iii.011織物圖案和一些其他多彩織物上的圖案,它表現了一個騎士在陡山上沖向一只躍立作撲擊狀的獨角獸,后面跟著兩只翼獸和豹類動物,形象均怪異,躍立作撲擊狀。騎士和山的設計十分奇特,它與公元2世紀早期山東漢墓的騎士畫風十分相近,卷云紋的處理法也與那些壁畫墓的紋飾十分接近。之字形布局設計使動物呈角狀排列,這樣就形成了自然歡快的菱形圖案,這是一個受人歡迎的一個中國式的滿鋪圖案。騎士右邊的4個漢字,我的朋友--秘書蔣師爺識讀為‘長樂明光’(永遠幸福和光明),這是早期卷云紋上常見的文字。”①與這段文字對應的圖版為實物照片(圖3)和由弗雷德·安德魯斯手繪的線稿(圖4)②。盡管實物照片可辨識度較差,但手繪稿非常清晰,加上斯坦因詳細的文字描述,經過對比可以初步得出判斷:這塊織物與民族服飾博物館所藏的古q49“長樂明光”錦為同一圖案。

被斯坦因盜掘的L.C.iii.011織片至今已流失百年,現存地點不詳,有可能收藏于大英博物館。

2﹑1980年3月至4月,新疆樓蘭考古隊在樓蘭古城東北約6.9公里處,找到了1914年斯坦因曾經挖掘并命名為LC的墓地,考古隊將其命名為弧臺墓地,編號MB。這次挖掘通過重新清理斯坦因挖掘過的iii號墓,出土了標本MB2:44“長樂明光”錦。

“藍色地,褐、絳、草綠三色顯花,經錦。以一個單元花紋為例,左邊織一帶翼怪獸;中間織一人騎馬,馬蹄右邊似為一回首吠叫的狗,狗頭上方織一隸書‘長’字,在此字右邊隔著藤蔓織出‘樂明光’三字。”③

(圖5)為考古發掘簡報配發的圖版,雖然這塊殘片比較窄,沒能展現出完整的圖案,但文字并未缺損,可見的騎士﹑瑞獸﹑云氣紋部分也比較清晰,比對之后能夠可以認定:這塊殘片與66年前斯坦因在同一地點發現的應是相同的織物,也就是與館藏古q49“長樂明光”錦殘片圖案基本相同。

圖3:《亞洲腹地考古記》第三卷圖版XXXIV 34

圖4:《亞洲腹地考古記》第三卷圖版XXXVIII 38

圖5:1980年出土剪報圖版

標本MB2:44“長樂明光”錦現存新疆社會科學院考古研究所。

3﹑于志勇先生提到的第三次出土發現是1995年,當時中日聯合考查隊在新疆民豐縣尼雅遺址取得重大收獲,發掘了大量文字織錦,其中包括著名的“五星出東方利中國”錦護膊,該次發掘獲評當年十大考古發現之一。于志勇先生在他的文章中為這次發現配發的圖版為(圖6)④。

圖6:1995年尼雅出土簡報圖版

圖7:“長樂大明光”錦

圖8:《古代絲綢圖案》P3 綠地“長樂明光”漢錦

經過對比,這幅錦的圖案與之前兩幅長樂明光”錦的云氣紋和動物紋布局動勢十分相似,但是漢字的分布不同,“長樂明光”四字不是集中在騎士的右側,而是均勻地散落在整幅圖案當中。而且深色的底色上有豎向隱約條紋,像雨絲一樣遍布織物,這也顯示出與前面兩次發現不同的特點。1995年前后中日共同尼雅考古是一個比較長時間的發掘過程,其間有不同墓地的數次發現,筆者未能找到這個時期的考古發掘報告中關于再次發現“長樂明光”錦的直接證據和圖版。但在《尼雅考古收獲及不足》﹑《關于新疆尼雅95MN1號墓出土漢錦的特色》,以及《中國絲綢科技藝術七千年》等書籍文獻中都提到1995年在尼雅1號墓地M3發現的“長樂大明光女錦褲”。筆者有幸在2014年底國家博物館舉辦的“絲綢之路”特展上親眼見到了這條錦褲(圖7),其圖案與織造特點與(圖6)非常接近。

關于這第三次發現,筆者推測存在兩種可能:一是1995年尼雅遺址發現的“長樂明光”錦圖案紋樣確實與之前兩幅存在差異;第二種可能是圖6“長樂明光”錦即為“長樂大明光”錦,圖6中間部位云氣紋斷續,面料似有拼接,很可能這就是產生一字之差的原因。

除以上三次有明確發掘時間地點信息的記錄之外,《中國絲綢科技藝術七千年》一書提到蒙古國境內的諾音烏拉東漢匈奴墓也曾經出土過“長樂明光”錦,但第一手報告和圖版等直接考古資料尚未找到。另外,沈從文先生編纂的《中國絲綢圖案》一書中也收錄了相同圖案的“綠地‘長樂明光’錦”手繪圖版(圖8)。書中沒有指明該錦的出處,但由于此書是1957年出版的,前蘇聯考古學家在蒙古國諾音烏拉發現大量漢代織物是在1924~1925年,因此推斷圖版有可能是臨摹自蒙古國出土的文物。

綜合以上資料,“長樂明光”錦在我國境內有過確鑿證據的出土記錄為1914年斯坦因和1980年新疆樓蘭考古隊的兩次發現,兩次發現實際為同一地點,以我國考古標記為準,應為新疆羅布泊樓蘭遺址東北約6.9公里的弧臺墓地,編號MB。

斯坦因由于對我國西部地區的多次私自考古挖掘,特別是對莫高窟藏經洞珍貴文物的大肆掠奪而傷害了中國人民的感情,長久以來被視為“強盜”。但另一方面,他也是學者﹑探險家﹑考古學家和地理學家,他所記錄的第一手考古資料相對系統完善,為今天的研究提供了寶貴的參考。

對于出土了L.C.iii.011“長樂明光”錦的L.C.墓地,斯坦因詳細記錄并分析了挖掘的過程,高度評價該處遺址集中了各種典型的貿易絲綢標本,稱今后很難找到像它這樣具有代表性的遺址。根據種種跡象,他推測該處遺址為在原有淺墓葬基礎上的二次葬。雖然初葬與二次葬的遺物已經難以明確分辨,但通過墓中絲織品與其他能明確證明年代的發現之間的橫向比較,以及絲綢之路與樓蘭古城的興衰年代脈絡之間的縱向分析,斯坦因將L.C.遺址的年代寬定為公元前2世紀末至公元3世紀后期,相當于西漢中期至三國。

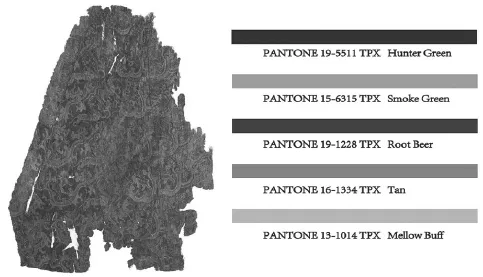

圖9:“長樂明光”錦顏色提取

1980年再次發現該處遺址時,雖然經過斯坦因的倉促挖掘弧臺墓地的原貌已被嚴重破壞,但是經過仔細清理殘留文物,以及借助碳十四年代測定等手段,可以將其年代推定為東漢前期。對此結論學術界存在爭議,不同的觀點認為可以提前至西漢,這仍與斯坦因最初的判斷不謀而合。

樓蘭曾是漢代絲綢之路重鎮這一點確鑿無疑;另有草原絲綢之路北上由蒙古高原經南西伯利亞至黑海,蒙古國的諾音烏拉與這條線路吻合;而古q49藏品的收集地是青海省,絲綢之路途徑青海的支線被稱為“羌中道”。“長樂明光”錦的歷次發現都緊緊圍繞絲綢之路,有助于我們判斷其在歷史上重要的商品地位。有了以上考古發掘的研究分析結果作為依據,館藏古q49“長樂明光”錦的年代可以初步判斷為西漢中期至三國,以下將從其他角度,借助更多的資料來分析驗證這一觀點。

二﹑從色彩紋樣看“長樂明光”錦

《說文》曰:“錦,襄邑織文也。”可見錦是織有花紋的織物,當時產于襄邑。從古至今,區分錦與其他織物最首要的特征是以五彩紗線織出的美麗紋樣,而織物組織和時代﹑產地﹑原料等屬性則居于次要位置。不同時代,不同地區,不同民族的錦分別稱為“漢錦”﹑“唐錦”,“蜀錦”﹑“云錦”,“壯錦”﹑“黎錦”等。“長樂明光”錦以時代劃分屬于漢錦,漢代是中國古代史上空前強大的帝國,并且是絲綢之路年代與地理雙重意義上的源頭,漢錦所呈現的色彩圖案是時代與地域兩種特征共同作用的產物。

1﹑“長樂明光”錦的色彩分析

兩漢時期我國的絲綢染整工藝已經達到相當高的水平,馬王堆漢墓出土的各類絲織品涉及到白云母﹑朱砂﹑梔子等礦物類﹑植物類多種染料,為漢錦實現豐富的色彩奠定了基礎。漢代的文學作品與史料記載中關于色彩的詞匯也十分豐富,據統計西漢史游的《急就篇》中絲織品色彩分類已達20多種,其中紅色調有紅﹑縉﹑繎﹑絳等;綠色調有綠﹑綟等色;黃色調有郁金﹑半見﹑蒸栗﹑緗﹑絹等色⑤。

(圖9)是從古q49藏品提取的顏色數據,由于出土織物顏色斑駁,這里得出的只是近似結果,僅供參考。

古q49“長樂明光”錦以墨綠色為底,豆青﹑棕﹑駝﹑米四色顯花,五種顏色集中在綠色與棕黃兩個色系,均勻分布于整幅畫面,整體設色濃郁﹑沉穩,于適度的對比當中取得平衡和協調。在為數不少的出土漢錦實物當中,以二色﹑三色最多,四色較少,五色以上則比較罕見,“五星出東方利中國”錦護膊就是五色錦。五色在我國的傳統觀念中,除了體現審美的要求,還具有特別的含義:中國古人以組成自然界物質的“五行”為基礎,引申出代表方位的“五方””,劃分時間的“五時”,再到“五音”﹑“五味”等等,形成“五行配五”的理論體系,用“五”來抽象解釋世間萬物的運行規律,為“五” 這個數字賦予了神秘崇高的地位。由此可見,“長樂明光”錦不僅代表了漢錦配色的較高工藝水平,同時還承載著古人的哲學思維。

斯坦因在他的考古筆記中記載L.C.iii.011織片地呈暗藍色,另外四種配色為鮮紅﹑黃色﹑綠色和輪廓淡黃⑥,樓蘭考古隊對MB2:44“長樂明光”錦的描述也是藍色地,見(圖10)⑦。看上去“長樂明光”錦極有可能是一種圖案存在兩種不同配色:樓蘭遺址兩次出土的為藍地配色,而《中國絲綢圖案》中的“綠地‘長樂明光’錦”與古q49藏品同為綠地配色。與此同時存在另外一種可能性,那就是這兩組配色原本相同,都是深藍色地,深藍是漢錦常見的底色之一。現為藍色底的一組由于埋藏的地質條件有利于織物長久保存,顏色較好地維持了當年的原貌;而另外一組可能受到墓主人尸體的影響,或被土壤中的腐蝕性物質浸蝕,顏色逐漸褪變,而蠶絲中的絲膠成分隨著老化而發黃,藍色地也就慢慢演變成了綠色地,其他配色也都向黃色調轉化,經過將近2000年歲月的洗禮,最終呈現出今天我們所看到的效果。

圖10:《中國美術全集》所載照片

圖11:字體比較

2﹑“長樂明光”錦的銘文解讀

中國傳統文化中將漢字應用于圖案設計的現象一直延續至今,而這一情況在漢代的表現尤為突出。漢代的文字裝飾應用范圍相當廣泛,涉及瓦當﹑磚壁﹑銅鏡,特別是織物,而且文字內容非常豐富。僅漢錦當中,就包括祈福延壽和希求子嗣的吉祥用語﹑弘揚儒教思想和文化習俗的宣講教化之詞﹑針對重大軍事行動或國家政策的贊頌褒揚﹑甚至還有胡漢雙語的內容。漢晉時期帶有文字圖案的織錦顯著區別于其他歷史年代,被統稱為“銘文錦”。一些提到“長樂明光”錦的資料中,將“長樂”和“明光”解釋為漢宮的名稱,分析將宮殿名稱織在錦上,是統治階級為了宣揚皇家威嚴,帝位永固。漢代確有長樂宮和明光宮,但筆者認為銘文中的“長樂明光”并不嚴格指代某座宮殿建筑,晉代陸翙的《鄴中記》里記載:“錦有大登高﹑小登高﹑大明光﹑小明光……”,說明這里的“長樂”和“明光”更多的是對永遠幸福的祈愿和對日升月恒的崇拜,就如同“長樂未央”不僅僅是漢宮的名稱,更多時被用于引申幸福快樂永無止境是同樣的道理。

已經發現的銘文錦上的銘文內容從單字到多字甚至二十字不等,這些漢字按照漢代從上到下,由右至左的閱讀習慣錯落分布在圖案當中,縱向循環小而橫向循環要大上數倍。這個特點使得不少出土織錦殘片只能讀到其中斷續的幾個字而無法得悉整句的內容。例如 “五星出東方利中國”錦,另有一種復原方案為“五星出東方利中國討南羌”。

古q49藏品雖殘,但“長樂明光”四字成組縱向和橫向都出現了重復,說明保存了一個完整的圖案循環。以“長”字作為基準點,可以測量出古q49的一個圖案循環橫向(緯向)約20.8厘米,縱向(經向)約6.2厘米。MB2:44織片只有11厘米寬,無法推算圖案全寬。L.C.iii.011織片尺寸較大,圖案完整,按照安德魯斯手繪稿所標注的比例尺測量,得出的圖案尺寸與古q49吻合。古q49藏品的拼接部位保留著織物左右兩側的幅邊,由此可以確切得知織物兩側的邊緣都包含了完整的一組四字銘文。漢代織錦已知的幅寬通常不超過50厘米,根據這個條件,古q49織物原始的一個幅寬上應該安排了兩個完整的圖案循環并再延伸,加出一組寬度約4厘米的銘文。由此可以計算得出圖案部分全寬應為45.6厘米,加每側約1厘米寬的幅邊,合計織造寬度為47.6厘米。

錦上的文字實際尺寸只有1.1~1.2厘米見方,在如此狹小的方寸之間織出復雜的漢字筆畫實非易事。以往的研究資料中多數將“長樂明光”錦的銘文字體識為漢隸。漢代是隸書發展成熟的時期,隸書不僅字形方正均衡,而且較之前圓渾繁復的篆書筆劃更加簡易。筆者從被后世視為隸書典范的東漢 《曹全碑》中分別摘錄了“長”﹑“樂”﹑“明”﹑“光”四字與古q49藏品上的字體進行比對,見(圖11)。錦上“長”和“光”兩字明顯舍棄了相對簡潔一些的隸書寫法而更加接近篆書的文字結構和筆畫特征,應識別為篆書。陳夢家在《中國文字學》中指出:篆書是大篆的省易,隸書又是篆書的省易。隸書發生于秦而興于漢,但在漢代小事用隸大事用篆;篆書雖煩難,但仍被使用在諸侯冊立等廟堂和朝廷的高級官書上,一直到晉。

關于“長樂明光”錦上的銘文還存在著一個令人疑惑的謎團,這就是文字的排列順序。前面已經提到過漢代從上到下,由右至左的書寫閱讀習慣,那么錦上的四字正確讀法就應該是“樂明光長”,這明顯不符合設計的本意。對于這個問題,筆者試著做出如下的解釋:打破第一眼看上去相鄰四字為一組的刻板印象,將四字從中間縱向劃分開,一個圖案循環的最右端是“長”字,而最左端是“樂明光”三字,在兩個循環的銜接部位,這四字就自然會遇到一起了。

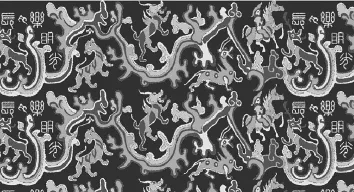

圖12:“長樂明光”錦圖案復原

圖13:與孝堂山石刻的對比

3﹑“長樂明光”錦的圖案復原

(圖12)為古q49圖案復原圖。整幅圖案以連綿起伏的山狀云氣紋為骨架,四個奇異的動物形象與一名騎手高低錯落穿插其間:由右至左首先是長字以下的鹿角獸作勢揚起前肢,回首張望,張口吐舌;往左是騎手端坐于角馬之上,頭戴帽子,身著兩色的衣裳,他胯下的坐騎四蹄蹬踏,蓄勢待發;位于圖案中間位置的斑點翼獸四肢伏地,體型頗似恐龍,頭上兩只長角,大張著嘴似乎正在嚎叫;它左上方的另一只獨角翼獸則立起身子,也是張口吐舌,形象威猛;在其余形象都向著右側或奔或躍時,最左側的斑紋虎看起來比較溫順,雖然也抬起前肢,但惟獨它回頭望向左側,似有留連之意。圖案的布局與風格完全符合漢代特征,各種元素充滿畫面,它們中的每一個都蘊含著動感,云氣在流動,藤蔓在舒卷,異獸在撲躍歡騰,馬嘶人喊,一幅鮮活的仙境圖景,這中間只有文字是靜止的,似乎是在為這令人向往的世界做出注解。

云氣動物紋是極其典型的漢代織物圖案,對此孫機和趙豐兩位先生都已做過深入的研究,在此不再贅述。但“長樂明光”錦圖案中出現的騎士形象是比較罕見的。與MB2:44“長樂明光”錦同時還出土了一塊MB2:45“長壽明光”錦,這兩塊織錦除了銘文相差一字之外,云氣紋和四只異獸無論造型還是位置都一般無二,惟獨將騎士換成了一只禽鳥。本文(圖7)“長樂大明光”錦的圖案中也有騎士,但配色和織造精度都略遜一籌,這使得“長樂明光“錦上的這個人物圖案更加具有研究價值。

“長樂明光“錦的第一位發現者斯坦因對這個騎士形象也頗為重視,安德魯斯在手繪線稿下方還特地畫上了一個與之類似的騎士畫像。經筆者考證,斯坦因在考古筆記中提到的公元2世紀早期山東漢墓很可能是山東省長清縣的孝堂山郭氏墓,該墓的年代可以確定最遲為東漢中期。郭氏墓石祠內存有大量精美刻畫,尤以人物和車馬形象眾多而馳名,(圖13)為石刻的騎士局部,與錦上的騎士極其相似。

仔細對比這兩幅騎士像:石刻的騎士頭戴官帽,身穿袍服,重心靠后安坐在馬上,神態安詳。胯下的馬匹體型肥碩,步態平穩,走在巡游的隊列中不急不緩。錦上的騎士上身前傾,手勒韁繩,他的坐騎體型矯健,不僅頭上長角而且鬃毛豎起,馬身向后坐,前蹄急切地抬起,連人帶馬做出發力起跑之前的預備姿勢。石刻的騎士在行進中,但他給人的感覺是安穩;錦上的騎士還未出發,可周身的活力與動感已躍然眼前,而這么生動的形象是織在漢錦之上的,高度不足4厘米。

漢文化起源于楚地,繼承了楚文化中浪漫主義的精神,西漢藝術當中較多地體現出神仙﹑宗教和巫術色彩,而進入東漢以后,藝術之中原始神話的地位相對減弱,人世與現實圖景逐漸占據畫面。與之并行的漢錦圖案也由初期的幾何紋﹑樹紋,發展成茱萸紋﹑云氣紋,最后到玲瑯滿目﹑生機盎然的云氣動物紋。筆者認為在漢錦圖案中出現具體寫實的人物形象,將其年代推斷為東漢時期比較合理。

綜合以上對于顏色圖案的分析對比,筆者試著將古q49藏品的年代范圍縮小至東漢時期。更加扎實有力的證據,將有賴于下面對織物組織的進一步探究。

三﹑從織物組織看“長樂明光”錦

《詩經·小雅·巷伯》有云“萋兮斐兮,成是貝錦”,說明早在商﹑周時期已經存在錦了。《釋名》曰:“錦,金也,作之用功重,其價如金”,闡釋的是織錦的費功及其價值。大多數代表不同種類絲綢織物的漢字都是以“纟”表形,另加一個聲旁,而 “錦”字卻罕見的以“帛”表形,讀音從“钅”,似乎是在以這種方式來強調錦在當時的價值超越了絲織品的范疇。《禮記·王制篇》也規定“錦文珠玉成器,不鬻于市”,不允許錦的市場交易,暗示只有王侯貴族才有資格享用代表身份地位的錦。以上種種都將錦推到了古代絲織物的至高位置,那么錦到底有什么與眾不同?

圖14:夏鼐先生繪制的經錦結構圖

圖15:紋樣局部的對比

1﹑漢錦組織的認識過程

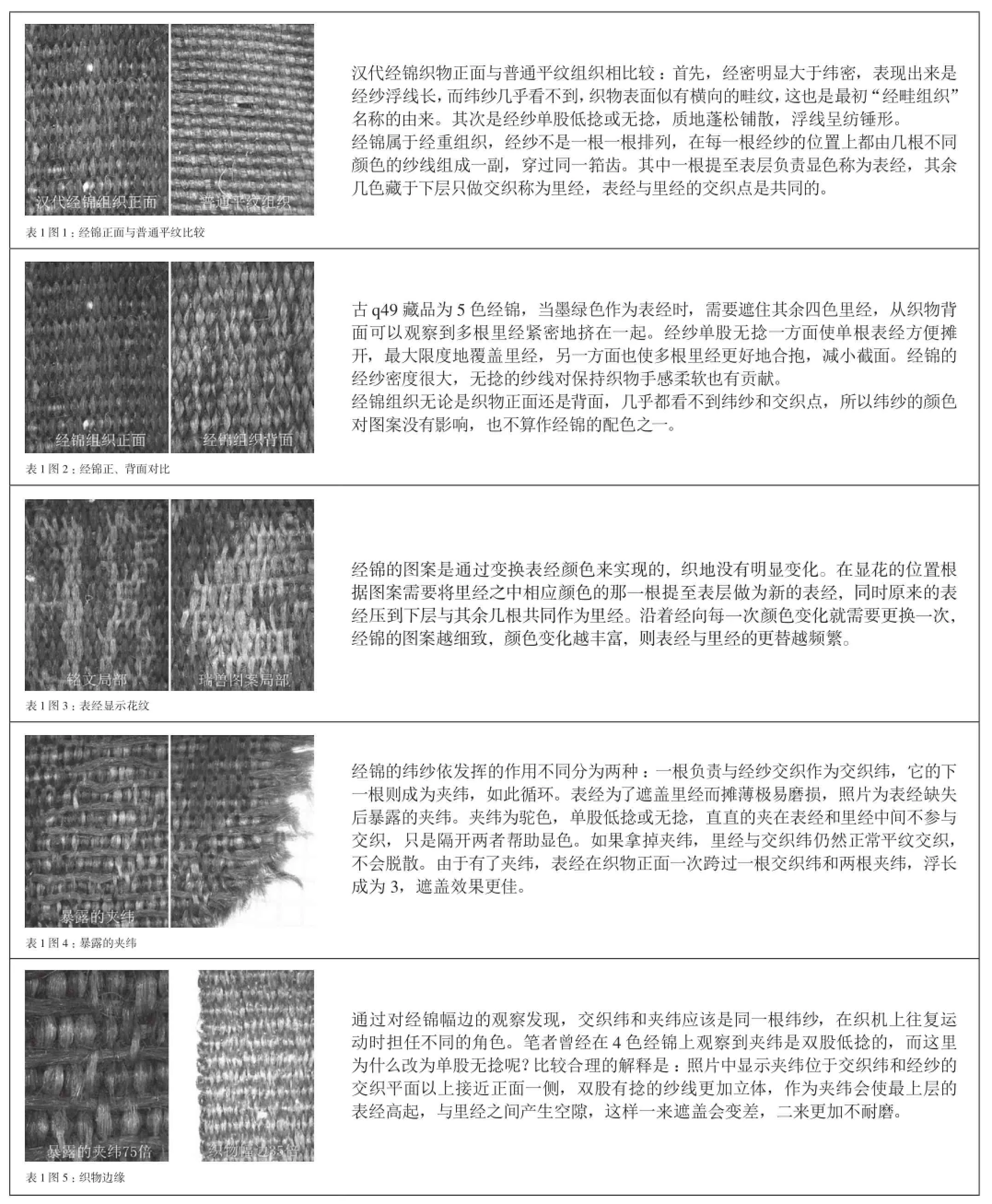

南宋戴侗的《六書故》曰:“織采為文曰錦。”說明錦的特點是先染后織,富有紋彩。現代人對漢錦組織的認識是從歐洲探險家掠奪式的考古發現開始的。斯坦因在1928年出版的《亞洲腹地考古圖記》中記載,他的助手安德魯斯分析在L.C.墓地發現的紋樣絲綢是“用變化了的經畦組織法織成。簡單地說,因為每平方英寸經線的密度遠大于緯線,以及交織法的特殊次序,織物橫向起畦。由于經線起花,表面緞紋暗而單調,因此畦不很清楚。”⑧

隨著新中國在新疆的考古發現,大批絲織物出土,武敏于1962年《文物》雜志發表了《新疆出土漢—唐絲織品初探》一文,給出定義:“以彩色經緯織作出圖案花紋的,稱為織錦”。文章詳細分析了當時新出土的幾塊東漢織錦,關于織物組織的描述為“三層經絲有夾緯的經畦紋織物”﹑“這種由經絲彩色顯花的錦,我們稱之為‘經絲彩色顯花’”,并首次繪制了“漢錦織紋組織圖”。這是筆者找到的國內最早關于漢錦組織的專業研究文獻。隨后,夏鼐先生于1963年《考古學報》發表了 《新疆新發現的古代絲織品—綺﹑錦和刺繡》一文,將漢錦的織法定義為“經線起花的平紋重組織”,用大量篇幅詳細分析解釋其結構原理,并繪制出意匠圖和更加清晰易懂的“漢代二色彩錦的織造圖”﹑“漢代三色彩錦的織造圖”(圖14)。夏鼐先生的這一文章是迄今為止該領域最為詳盡權威的學術成果,筆者個人認為至今無人超越。孫機先生在其著作之中關于漢錦的部分,一直都是引用夏鼐先生當年繪制的結構圖。

經線顯花是漢代織錦區別于其他時代織錦最顯著的特征,依織造工藝劃分稱為“經錦”。秦漢普遍采用經線顯花技術,學術界有一派觀點認為這是源于周代以來的“經紗崇拜”心理。《左傳·昭公二十八年》曰:“經緯天地曰文”。《國語·周語》曰:“天六地五,數之常也。經之以天,緯之以地。”古人將經聯系到上天,將緯聯系到地和人,從“順應天命”的心理引申出對經紗主導顯示紋樣的信仰。而另外一派觀點認為技術因素才是導致秦漢經錦工藝高度發達的主要動因。在這兩種意見當中,筆者個人更傾向于第二種,是織造工藝決定著漢錦的顏色紋樣風格,成就漢錦在漢晉時期的絲綢之路上被公認為最華麗耀眼的商品,同時這也是經錦最終被技術上更加先進的緯錦迅速取代,并最終消失的根本原因。

2﹑漢錦組織的顯微結構

夏鼐先生當年只是根據三片小塊織錦殘片和照片就取得了豐碩的學術成果,令人高山仰止。筆者幸運地接觸到古q49藏品實物,有機會進行近距離的觀察,在前人成就的基礎上,借助更加詳細直觀的顯微照片(表1),解讀漢代平紋形經錦組織的結構特點。

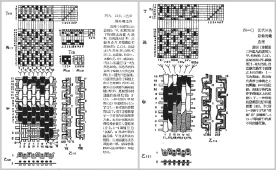

3﹑經錦組織表經換色工藝探討

經錦的工藝難度集中體現在表經的提壓換色這一關鍵點上,對此,夏鼐先生繪制的織造圖中有明確顯示,但文字說明一帶而過,其他資料對這一問題則少有提及。筆者將在古q49藏品上所能觀察到的三種不同換色方式提煉出來,分析梳理(表2),一時無法明確的問題存疑,留待以后繼續研究和探討。

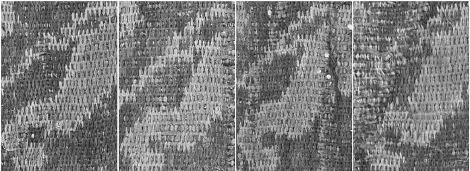

以上三種轉換表經的方式當中以第一種最為普遍,絕大多數圖案的邊緣都是以這種方式表現的。經過對比“長樂明光”錦同一局部紋樣在不同花回當中的處理方式(圖15),可以看出它們的表經轉換扭向并不完全一致。學術界對于經錦的織造是依靠提花機或手工挑花一直存在爭論,以上針對織物的第一手觀察資料可以為此提供實證。

(圖16)為筆者在夏鼐先生原圖的基礎上,重新繪制的三色經錦組織結構圖,四色﹑五色均與之同理。

表1

表2

4﹑古q49“長樂明光”錦的工藝特征

經錦圖案的顏色多寡是經錦工藝的重要衡量標準。一些實質上的二色﹑三色經錦通過分區設色的方式在不增加工藝難度的同時獲得更豐富的整體色彩。而真正意義上的五色經錦由于織造難度極高而少之又少,是東漢中晚期才出現的。以往的一部分資料中將“長樂明光”錦認定為四色,筆者推測是因為出土織物顏色模糊,其中非常接近的駝色和米色不易分辨。通過局部顯微照片不難發現(見圖17),古q49的大部分圖案都以米色勾勒輪廓,使紋樣更加清晰突出,這一工藝特征是西漢晚期以后的織錦上才出現的。

(圖18)為古q49藏品的云氣紋局部照片,可以清晰地顯示出五種顏色均勻排布,在一根經紗的位置上次第顯色,不屬于分區設色的情況,可以確認為真正的五色經錦。

以往的經錦研究資料顯示,漢代經錦的密度為經紗40~60副/厘米,緯紗23~30根/厘米。古q49藏品經過實物多點測量取其平均值,計算結果為經紗43 副/厘米,緯紗22根/厘米。初看數值似乎并不大,但經錦實際的經紗密度還需要核算一副之內包含幾色。三色經錦經紗40副實際為120根,五色經錦經紗40副實際為200根。古q49藏品的實際經密為215根/厘米,與“五星出東方利中國”錦的220根/厘米相差無幾。

五色經錦是漢代織錦發展的巔峰之作,隨著圖案的精致絢麗達到極限,這種工藝背后隱含的缺陷也被放大。首先,經紗極其纖細,不僅單股無捻而且排列特別緊密,織造時開口摩擦加劇,容易起毛和斷頭。第二,織造工藝非常繁瑣,容易出錯,無論是織前的牽經﹑通經還是織造過程,耗費的工時過于龐大。第三,五色經錦雖然精美無比,但表經很薄不耐磨損,而且經緯紗的密度懸殊,容易發生縱向紕裂。最后,由于經錦工藝自身的局限,可以達到的經向花回較小,難以突破圖案沿經紗縱深方向的拓展。正是這些無法克服的技術缺陷導致了經錦工藝難以繼續發展,最終在緯錦工藝出現之后逐漸衰落,直至消失。

圖16:三色經錦結構圖

圖17:米色勾邊顯微圖

圖18:五色云氣紋局部顯微圖

結語

古q49藏品“長樂明光”錦,織物手感豐滿柔軟,色彩豐富,圖案紋樣清晰優美,線條流暢,年代特征比較典型,其中的騎士圖案不僅形象生動,而且比較罕見,色彩及織造工藝均代表了漢代經錦技術的較高水平。根據相關考古發掘資料比較分析,“長樂明光”圖案在漢代是一個相當重要的典型織錦紋樣,形成一定的生產批量,并沿絲綢之路流通。此件藏品保存有相對完備的各項工藝細節,具有相當重要的文物價值和科研價值。筆者在綜合分析各項工藝特征后將其年代推定為東漢中后期,并建議將藏品名稱確定為“漢代綠地 ‘長樂明光’五色銘文經錦”。

漢錦的輝煌曾經延續了幾個世紀,它的消失將謎題留給后人。以社科院考古所王亞蓉老師為代表的一批專家學者為了復原2000年前的經錦織造工藝而不斷研究嘗試,先后提出了束綜提花機﹑多綜多躡織機﹑丁橋織機﹑低花本機等試制方案。2015年10月,根據2013年成都天回鎮老官山西漢墓出土提花織機模型復原的提花織機成功復制出了兩色交龍對鳳紋錦,相信憑著紡織考古工作者們拳拳的赤子之心,五色漢錦之美不久定能重現人間。

注釋:

①﹑②(英)奧雷爾·斯坦因著,巫新華等譯:《亞洲腹地考古記 第三卷》,廣西師范大學出版社,2004/01,圖版ⅩⅩⅩⅣ/34﹑圖版ⅩⅩⅩⅧ/38。

③侯燦:(新疆樓蘭考古隊),《樓蘭城郊古墓群發掘簡報》,《文物》,1988/07,P23。

④于志勇:《樓蘭一尼雅地區出土漢晉文字織錦初探》,《中國歷史文物》,2003/06,圖版一。

⑤ 袁利: 《漢代絲織品色彩研究》,浙江理工大學,碩士論文,2014/3。

⑥(英)奧雷爾·斯坦因著,巫新華等譯:《亞洲腹地考古記 第一卷》,廣西師范大學出版社,2004/01,P377。

⑦ 黃能馥:《中國工藝美術全集41 工藝美術編印染織繡[上]》,文物出版社,1985。

⑧(英)奧雷爾·斯坦因著,巫新華等譯:《亞洲腹地考古記 第一卷》,廣西師范大學出版社,2004/01,P356。

1﹑錢小萍:《中國傳統工藝全集—絲綢織染》,大象出版社,2005。

2﹑孫機:《漢代物質文化資料圖說 增訂本》,上海古籍出版社,2011。

3﹑(英)奧雷爾·斯坦因/著,向達譯:《斯坦因西域考古記》,新疆人民出版社,2013/10。

4﹑武敏:《新疆出土漢—唐絲織品初探》,《文物》,1962/Z2。

5﹑夏鼐:《新疆新發現的古代絲織品—綺﹑錦和刺繡》,《考古學報》,1963/01。

6﹑夏鼐:《我國古代的桑蠶絲綢的歷史》,《考古》,1972/2。

7﹑初師賓:《絲路羌中道開辟小議》,《西北師院學報》,1982/02。

8﹑錢小萍:《論漢錦組織的淵源與技巧》,《江蘇絲綢》,1991/S1。

9﹑王炳華:《尼雅考古收獲及不足》,《中國歷史博物館館刊》,1998/01。

10﹑于志勇:《新疆民豐縣尼雅遺址95MNI號墓地 M8發掘簡報》,《文物》,2000/01。

11﹑王晨:《關于新疆尼雅95MN1號墓出土“漢錦”的特色》,《江蘇絲綢》,2003/01。

12﹑樓婷:《漢朝提花技術和漢朝經錦的研究》,《絲綢》,2004/1。

13﹑王君平:《關于新疆尼雅出土漢錦“五星出東方利中國"﹑“王侯合昏千秋萬歲宜子孫"的產地及其藝術成就》,《紡織科技進展》蜀錦專輯,2007。

14﹑劉安定﹑李 斌﹑邱夷平:《銘文錦中的文字與漢代織造技術研究》,《絲綢》,2012/02。

15﹑謝濤﹑武家璧﹑索德浩﹑劉祥宇:《成都市天回鎮老官山漢墓》,《考古》,2014/07。

16﹑龍博﹑羅群﹑趙豐:《基于低花本織機織造技術的經錦織物復制研究》,《絲綢》,2015/08。

劉育紅 北京服裝學院 研究生

賀 陽 北京服裝學院 教授

First Exploration on Brocade with Chinese Characters “Chang Le Ming Guang”: Research Report of q94 in Collection of Ethnic Costume Museum of Beijing Institute of Fashion Technology

Liu Yuhong He Yang

This essay explores the rich content of the warp brocade with Chinese Characters “CHANG LE MING GUANG”. By comparing data from related archaeology excavations, the article demonstrates a close study of a variety of aspects on the color, pattern and texture of the fabric. By analyzing, observing and measuring the Jing Jin, the essay aims to use the first-hand data to complete the information of the collection, and to give reasonable evaluation of its craft features and age.

Ethnic Costume Museum of Beijing Institute of Fashion Technology; ancient fabric; Brocade of the Han Dynasty; Archaeology Excavation; Patterns on Warp Brocade; Texture of Warp Brocade

J18;J523

A

1674-7518(2016)01-0044-10