廣東地區(qū)近53年雷暴活動特征分析

張春燕,周寶琴,問楠臻

(廣州市氣象局,廣州 510000)

?

廣東地區(qū)近53年雷暴活動特征分析

張春燕,周寶琴,問楠臻

(廣州市氣象局,廣州510000)

摘要:利用廣東省86個常規(guī)觀測站近53 a(1960—2012年)雷暴逐日觀測資料,使用數(shù)理統(tǒng)計、氣候傾向率、滑動平均、M-K突變檢驗和Morlet小波分析等方法,分析了廣東地區(qū)雷暴變化的基本氣候特征,結(jié)果表明:廣東地區(qū)年平均雷暴日為74.8 d,屬于多雷區(qū);近53 a廣東省雷暴總體為減少趨勢,1984年發(fā)生突變;雷暴的發(fā)生有明顯的季節(jié)和月變化特征,雷暴日主要集中在5—8月,與廣東省的汛期及臺風(fēng)季節(jié)相吻合;有2個多雷暴帶,分別為清遠及珠江三角洲一帶和湛江、茂名一帶;廣東地區(qū)雷暴存在多尺度振蕩,主周期為11 a左右,另外還存在3~5 a、18 a左右的變化周期。

關(guān)鍵詞:雷暴;氣候傾向率;M-K突變檢驗;Morlet小波分析

雷暴因其電流大、電壓高,能量釋放時間短,危害性極大。隨著高層建筑的增多和各種通訊設(shè)備的廣泛應(yīng)用,雷災(zāi)損失越來越嚴(yán)重[1-4]。雷災(zāi)造成的損失僅次于暴雨洪澇和氣象地質(zhì)災(zāi)害。因此不少學(xué)者對各地雷暴活動的氣候特征及成因進行了大量的研究。陳思蓉等[5]通過對我國雷暴的氣候分布特征的研究,指出雷暴發(fā)生頻繁的區(qū)域共有5個,分別是青藏高原東部、四川境內(nèi)、云南中南部、新疆西部和華南兩廣地區(qū);通過對我國南方62個氣象觀測站雷暴日數(shù)資料分析,徐桂玉等[6]指出我國南方雷暴近30年來變化的總體趨勢是逐漸減少的。針對廣東雷暴結(jié)構(gòu)、特點,也些研究成果[7-9],但研究區(qū)域范圍較小,或側(cè)重點不同,雷暴的氣候特征分析方面研究雖多,但針對廣東地區(qū)的雷暴長序列氣候變化趨勢方面的研究較少,本文利用廣東省86個常規(guī)氣象觀測站1960—2012年53 a的雷暴逐日觀測資料,分析雷暴的時空分布特征和周期變化特征,旨在全面了解廣東地區(qū)雷暴的氣候特征,以期為雷暴潛勢預(yù)報和雷電預(yù)測及防雷減災(zāi)提供科學(xué)依據(jù)。

1資料與方法

采用廣東地區(qū)86個常規(guī)氣象觀測站1960—2012年53 a的逐日雷暴觀測資料,其中,部分存有缺測資料的站點的處理方法是采用多年平均值,并參考周圍測站的雷暴分布情況進行插值。在資料統(tǒng)計時,觀測站1 d中聞雷一次以上就計1個雷暴日。

利用數(shù)理統(tǒng)計、氣候傾向率、滑動平均、Mann-Kendall(M-K)突變檢驗和Morlet小波分析(Wavelet Analysis)[10]等方法,分析廣東地區(qū)雷暴變化的時空分布特征、氣候變化趨勢和周期性規(guī)律。

2雷暴的時間變化特征

2.1年際變化

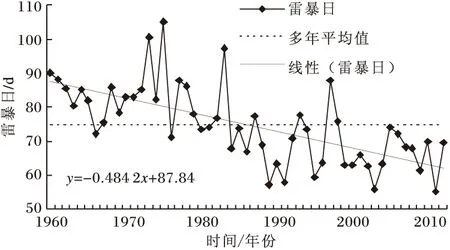

廣東53 a來共出現(xiàn)3 963個雷暴日,年平均雷暴日為74.8 d,屬于多雷區(qū)。圖1為廣東地區(qū)雷暴線性變化趨勢圖。由圖1可知,廣東雷暴日數(shù)年際變化較大,雷暴出現(xiàn)最多的年份是1975年,為105.2 d;出現(xiàn)最少的年份是2003年和2011年,為55.4 d。年雷暴日最多年是最少年的1.9倍。從圖1還可看出,從20世紀(jì)60年代開始到1983年是雷暴多發(fā)時期,平均雷暴日達83.7 d,除了1966、1976、1980和1981年外,雷暴的年際變化都在多年平均線以上波動,在70年代中(1975年)達到最高峰,然后逐年下降,在80年代初回升,并于1983年升到波峰,然后又逐年下降,基本在多年平均值下波動,到2003年到到最低值,之后雖稍有回升但基本低于年平均值。總體上,廣東雷暴日呈減少趨勢,平均氣候傾向率為-4.842 d/10 a(通過α=0.01水平的顯著性校驗),這與徐桂玉等[6]研究指出的我國南方雷暴近30年總體呈逐漸減少的變化趨勢一致。此外,單站年雷暴日最多為138 d,于1975年出現(xiàn)在雷州站;單站年雷暴日最少為14 d,于1995年出現(xiàn)在汕頭澄海站。

圖1 1960—2012年廣東雷暴年際變化圖

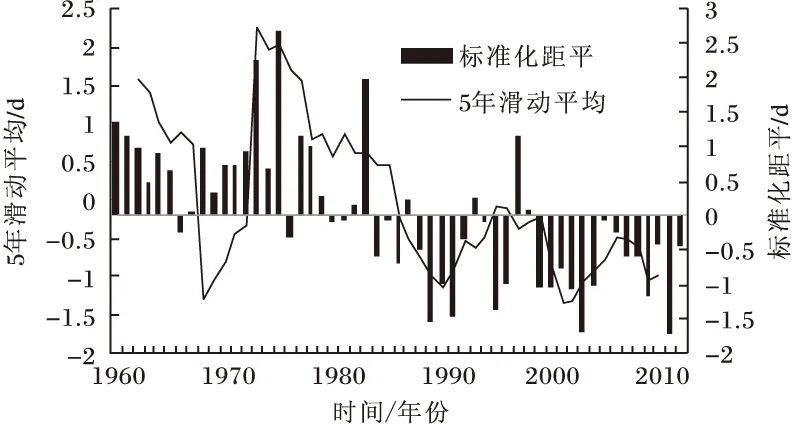

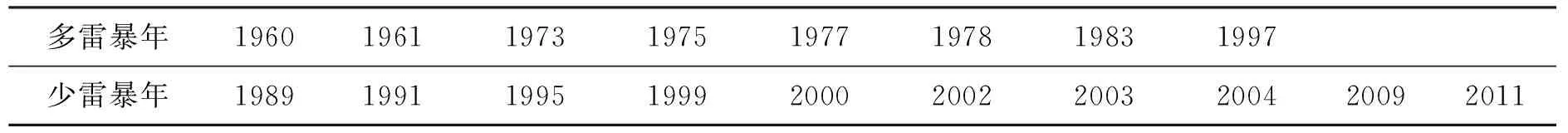

為進一步了解該雷暴日的時間序列變化特征,一是對該序列做標(biāo)準(zhǔn)化處理;二是做5年滑動平均處理。由圖2可看出,雷暴日的標(biāo)準(zhǔn)化值(直方圖),5年滑動平均值(曲線)有10年左右的年際變化特征。1960—2012年年雷暴日的均方差為11.4 d。若以雷暴日的標(biāo)準(zhǔn)化距平絕對值1作為標(biāo)準(zhǔn),即對應(yīng)雷暴日的距平百分率為15.2%來選取多、少雷暴年。廣東多、少雷暴年選取結(jié)果列于表1。由表1可見,多雷暴年共有8 a,少雷暴年共有10 a,出現(xiàn)頻率相當(dāng),但多雷暴年多出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代中期以前,少雷暴年則剛好相反,全部出現(xiàn)在80年代中期之后。

圖2 1960—2012年廣東雷暴序列的標(biāo)準(zhǔn)化距平及5年滑動平均

對廣東地區(qū)年雷暴日進行了M-K突變檢驗(圖3),從UF線值看出廣東省近53 a間雷暴日呈減少趨勢,與年際變化(圖1)一致。根據(jù)UF和UB曲線相交位置來看,雷暴序列在1984年發(fā)生突變,說明廣東年平均雷暴日在20世紀(jì)80年代中期開始明顯減少。

表1 1960—2012年廣東地區(qū)多、少雷暴年

圖3 1960—2012年廣東年雷暴日數(shù)M-K檢驗結(jié)果(直線為ɑ=0.05顯著性水平臨界值)

2.2季節(jié)和月變化

根據(jù)華南地區(qū)的氣候特征,用3—5月代表春季,6—8月代表夏季,9—11月代表秋季,12月到次年2月代表冬季。

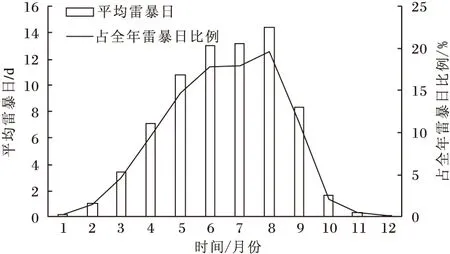

廣東地區(qū)雷暴具有明顯的季節(jié)和月變化特征,其中,夏季雷暴日最多,平均為40.5 d,約占全年雷暴日的54.44%;其次為春季,平均為21.3 d, 約占全年的28.63%; 秋季為11.3 d,約占全年的15.19%;冬季最少,為1.3 d,約占1.75%。

由廣東累年各月平均雷暴日分布(圖4)可見,一年12月中任何月份都有可能出現(xiàn)雷暴天氣,但雷暴主要集中出現(xiàn)在5—8月,累計51.31 d,約占全年雷暴日的70%。峰值出現(xiàn)在8月,平均14.4 d,占全年的19.6%;其次是6月和7月,分別為13 d和13.2 d,占全年的17.7%和17.9%;1月、11月和12月最少,2月次之。雷暴集中期與廣東省的汛期及臺風(fēng)季節(jié)相吻合,可見雷、雨、大風(fēng)現(xiàn)象時常相伴發(fā)生。

圖4 1960—2012年廣東月平均雷暴日變化

從圖4中還可以看出,雷暴日在1—8月逐月遞增,8月達到峰值,9—12月逐月減少。其中,4月到5月增幅最大,增加了3.7 d;10月減幅最大,比9月減少了6.6 d。造成這種季節(jié)、月變化的主要原因是:3月氣溫開始上升,熱力不穩(wěn)定條件增強,對流性天氣增多從而使得雷暴天氣增多;前汛期(4—6月),受副高、高空槽、低壓槽和鋒面等天氣系統(tǒng)的影響,廣東經(jīng)歷一個多雷雨時期;后汛期(7—9月),廣東經(jīng)歷另一個多雷雨時期,這個階段出現(xiàn)的雷雨主要是由熱帶天氣系統(tǒng)如副高、熱帶輻合線、臺風(fēng)等造成。

3雷暴空間分布特征

廣東省處于中國大陸最南端,地處低緯,南臨南海,地形多樣,陸地、海洋、大氣之間的作用強烈,受天氣系統(tǒng)的影響,因強熱力對流引起的雷電、暴雨頻繁出現(xiàn),是我國雷暴多發(fā)區(qū)域之一。圖5為1960—2012年廣東年平均雷暴日空間分布圖。由圖5可見,廣東雷暴空間分布特征為北多南少、西多東少,粵西和粵西北平均雷暴日最多,粵中和粵北次之,粵東和粵東北最少。雷暴日最多為粵西地區(qū),年平均雷暴日達86.87 d;其次為珠江三角洲地區(qū),年平均雷暴日為76.26 d;粵北地區(qū)為73.19 d,粵東地區(qū)為55.3 d。主要有兩個多雷暴帶,分別為清遠及珠江三角洲一帶和湛江、茂名一帶。這一結(jié)論與易燕明等[11]利用閃電定位資料分析的閃電分布情況較為一致。

圖5 1960—2012年廣東年均雷暴日空間分布(單位:d)

4雷暴日周期分析

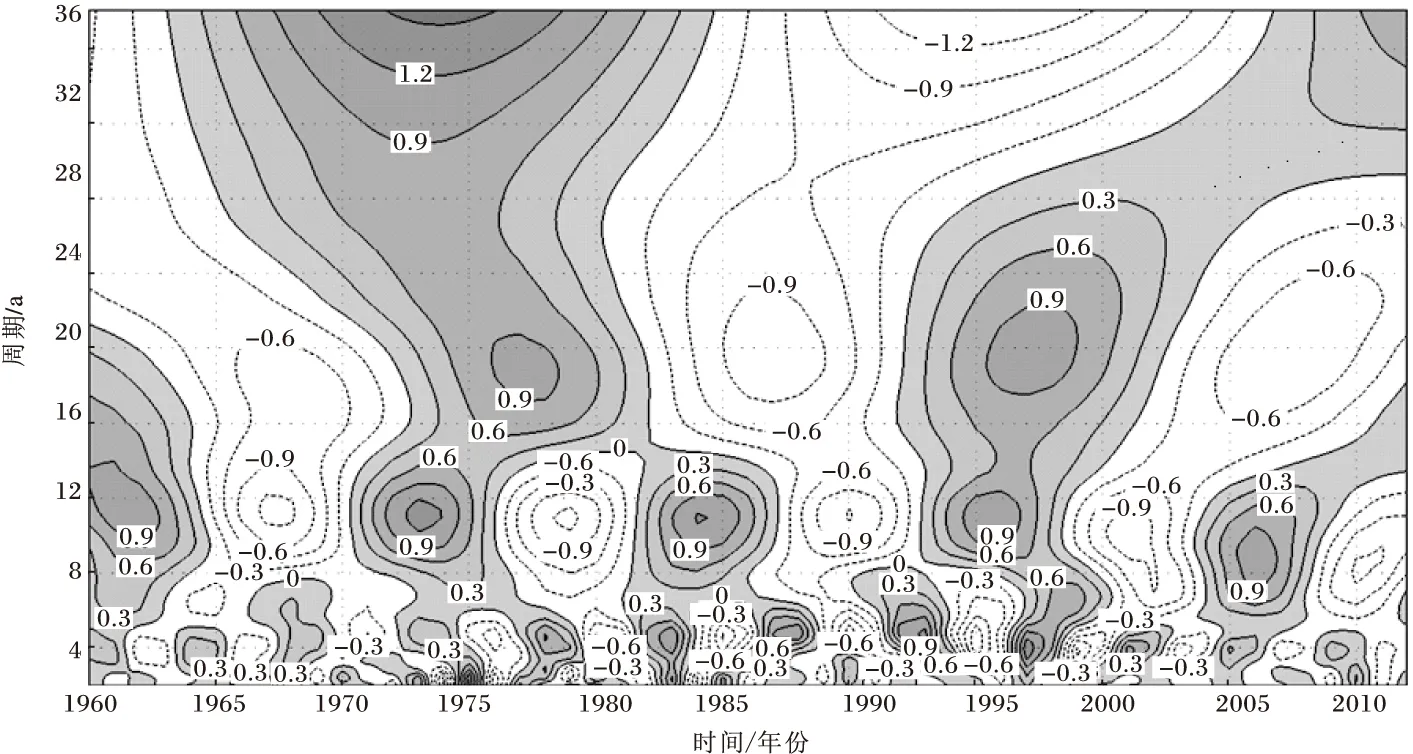

Morlet小波變化實部表示了雷暴發(fā)生的時間尺度特征,可以了解到不同頻率上的時間分布特征。通過分析廣東省近53 a年雷暴日數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化距平時間序列(圖6),小波變化顯示出雷暴日主要存在3~5 a、8~11 a及18 a左右的變化周期。首先,20世紀(jì)60年代到90年代末,雷暴序列在11 a時間尺度上正負閉合中心最為明顯,表明廣東在該時間段雷暴日的年際變化存在11 a左右周期震蕩;從90年代末至今,8~11 a的周期較為明顯;70年代中后期雷暴日存在18 a左右周期變化,振蕩模態(tài)的周期較穩(wěn)定。其次,在整個時間段內(nèi),存在著3~5 a的小周期振蕩。華南后汛期降水主周期為3 a,另一明顯的周期在11 a附近[12],與雷暴活動的周期相吻合。

圖6 1960—2012年廣東省雷暴日標(biāo)準(zhǔn)化距平序列的小波系數(shù)實部部分

5結(jié)論與討論

(1)廣東53 a來共出現(xiàn)3 963個雷暴日,年平均雷暴日為74.8 d,屬于多雷區(qū)。雷暴日年際變化較大,總體上呈減少趨勢,與華南后汛期降水的變化趨勢比較相似。年平均雷暴日序列在1984年發(fā)生突變,雷暴日在20世紀(jì)80年代中期開始明顯減少。

(2)廣東地區(qū)雷暴活動具有明顯的季節(jié)和月變化特征,主要集中出現(xiàn)在春、夏兩季,占全年的83.07%,5—8月為雷暴高發(fā)期,占全年的70%。

(3)廣東省有兩個多雷暴帶,分別為清遠及珠江三角洲一帶和湛江、茂名一帶。

(4)從小波分析結(jié)果看,廣東雷暴存在多尺度振蕩,主周期為11 a 左右,另外還有3~5 a、18 a左右的變化周期。

(5)雖然本文分析得出廣東地區(qū)雷暴有減少的趨勢,但雷電活動造成的災(zāi)害還與雷電的頻數(shù)、雷電流強度以及國民經(jīng)濟的發(fā)達程度、城市化進程、防災(zāi)減災(zāi)措施等諸多因素有關(guān)。因此,防雷減災(zāi)工作仍然任重而道遠。

參考文獻:

[1]馬明,呂偉濤,張義軍,等.1997—2006年我國雷電災(zāi)情特征[J].應(yīng)用氣象學(xué)報,2008,19(4):393-400.

[2]易燕明,楊兆禮,萬齊林.雷電災(zāi)害對珠江三角洲區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的影響[J].資源科學(xué),2005,27(1):64-68.

[3]張春燕,黃延剛,陳易昕.2008—2012年廣東省雷電災(zāi)情特征的分析[J].廣東氣象,2015,37(3):63-65.

[4]王潔,寧凡,杜艷,等.陜西省雷電災(zāi)害特征分析[J].陜西氣象,2013(3):20-22.

[5]陳思蓉,朱偉軍,周兵.中國雷暴氣候分布特征及變化趨勢[J].大氣科學(xué)學(xué)報,2009,32(5):703-710.

[6]徐桂玉,楊修群.我國南方雷暴的氣候特征研究[J].氣象科學(xué),2001,21(3):299-307.

[7]毛慧琴,宋麗莉,劉愛君,等.廣東省雷暴天氣氣候特征分析[J].廣東氣象,2005.27(2):7-9.

[8]楊偉民,宋艷華,段吟紅,等. 1961—2008年廣東省雷暴時空變化與氣候變暖的關(guān)系[J].廣東氣象,2013,35(4):25-28.

[9]易燕明,楊兆禮,萬齊林,等.近50年廣東省雷暴、閃電時空變化特征的研究[J].熱帶氣象學(xué)報,2006,22(6):539-546.

[10]魏鳳英.現(xiàn)代氣候統(tǒng)計診斷與預(yù)測技術(shù)[M].北京:氣象出版社,2007.

[11]易燕明,楊兆禮,萬齊林.廣州市閃電密度特征分析[J].資源科學(xué),2006,28(1):151-156.

[12]余功梅.華南地區(qū)近40年降水的氣候特征[J].熱帶氣象學(xué)報,1996,12(3):252-256.

文章編號:1006-4354(2016)04-0027-05

收稿日期:2015-08-04

作者簡介:張春燕(1983—),女,漢,江蘇淮安人,碩士,工程師,從事雷電監(jiān)測與防御工作。

基金項目:廣州市氣象局科技項目(201420);廣東省氣象局科學(xué)技術(shù)研究項目(2014B15)

中圖分類號:P429

文獻標(biāo)識碼:A

張春燕,周寶琴,問楠臻. 廣東地區(qū)近53年雷暴活動特征分析[J].陜西氣象,2016(4):27-31.