例談 “支架式” 教學模式在高中物理中的應用

趙娟

“支架式”教學模式是建構主義的一種教學模式,這種教學思想是來源于前蘇聯著名心理學家維果斯基的“最鄰近發展區”理論.最鄰近發展區定義為:兒童獨立解決問題時的實際發展水平(第一個發展水平)和教師指導下解決問題時的潛在發展水平(第二個發展水平)之間的距離.“支架式”教學應按照學生智力的“最鄰近發展區”來建立,因而可通過這種 “支架作用”不停頓地把學生的智力從一個水平提升到另一個新的更高水平,真正做到使教學走在發展的前面.

“支架式”教學中,根據支架作用的不同,可以分為情境式支架、問題型支架、實驗型支架等.《探究感應電流的產生條件》一節課是人教版高中物理選修3-2中具有典型探究特點的課型,本文將從對這節課中的不同支架構建的分析,說明各種支架在教學中所起到的作用.

1 情境支架

上課開始,教師給學生變了一個小“魔術”,操作步驟如下:

(1)向學生展示課前已倒扣在桌上的兩個紙杯;

(2)手拿一個已與電流表相連的圓形線圈(電流表的表盤通過電腦攝像頭拍攝,再經高亮度投影儀投影在屏幕上以便觀察);

(3)讓學生觀察:當線圈由上至下套住第一個紙杯時電流表是否偏轉.

(學生很好奇,不知老師要干什么.當線圈由上至下套住第一個紙杯的過程中,電流表沒有任何動靜時,學生略顯茫然.)

(4)教師不慌不忙,繼續讓學生觀察:當線圈由上至下套住第二個紙杯時電流表的指針是否偏轉.(此時電流表發生了偏轉,學生好像已經想到結果,所以沒有太大反應.)

接下來,教師讓學生猜:為什么第二種情況指針發生了偏轉?

學生答:“杯子下面有磁鐵”.

教師平靜地說:“那就讓我們一起來看看兩個杯子下面到底有什么.”

(5)首先打開第一個杯子,讓學生看杯子下面的情況.

(被杯子扣住的桌面上空無一物,學生并不奇怪,這已在他們的意料之中.)

(6)再打開第二個杯子,讓學生看杯子下面的情況.

(在杯子打開的一瞬間,學生臉上表現出了愕然——杯子下面空無一物,這與他們所想情況不相符.

短暫的驚訝后有學生提醒大家,東西在杯子里面,學生期待老師展示杯子里面給他們看.)

(7)教師將第二個杯子的杯口面向學生,展示內部情況.

(學生一起望向杯內,當看到杯中情況時,他們不約而同發出了“啊”的一聲,原來杯內也空無一物,這可大大出乎他們的意料.)

當學生還處在疑惑之中時,教師引入本節課內容——探究感應電流的產生條件.

點評 執教者通過一個小“魔術”創設問題情境,牢牢抓住了學生的好奇心理.這個實驗起到了良好的設疑激趣的作用,幾分鐘的開頭時間不長,但它就像一塊無形的“磁鐵”吸引了學生的注意力,調動了學生的情緒,使學生非常關注這個現象的原因,為學生從第一個水平向第二個水平的發展構建了一個相當精彩的情境支架,前蘇聯教育家蘇霍姆林斯基說過:“所謂課上得有趣,就是說:學生帶著一種高漲的、激動的情緒從事學習和思考,對面前展示的真理感到驚訝甚至震驚;學生在學習中意識和感覺到自己的智慧力量,體驗到創造的歡樂,為人的智慧和意志的偉大而感到驕傲.”良好的情境支架可以激發學生的學習興趣,并能起到良好的引導作用,教師在教學過程中應積極建構各種情境支架來調動學生主動學習的積極性.

2 問題支架

在探究感應電流的產生條件之前,教師讓學生通過如圖1實驗回顧初中所學知識,然后進一步提出問題,其它情況是否也可以產生感應電流.

問題(1)根據圖1回憶初中學過的產生感應電流的條件是什么?

點評 通過課本上的一幅圖和簡短的回顧,使學生對已有知識進行快速回憶,既建立了初高中知識的聯系,也為接下來的新課教學做好了鋪墊.

接下來,教師介紹如圖2、圖3的實驗器材后進一步提出如下幾個問題:

問題(2)利用圖2所給的器材,你打算設計怎樣的電路來討論感應電流的產生條件?如何操作?得到的結論如何?

問題(3)利用圖3所給的器材,你打算設計怎樣的電路來討論感應電流的產生條件?如何操作?得到的結論如何?

問題(4)以上實驗中,能產生感應電流的原因是什么?有什么共性?

問題(5)如果磁場不變,是否可以產生感應電流?

問題(6)以上各情況中產生感應電流的本質是什么?

在一個個問題的引領下,學生積極探究,在探究和解決問題的過程中,學生也在不斷地形成和建構著產生感應電流的本質條件.

點評 問題是學習過程中最常見的支架,有經驗的教師在學生的學習過程中,會自然地隨機地提供此類支架.在學習過程中,教師用不同層次、不同角度的問題搭建學習支架.隨著這些問題的不斷解決,學生的學習就逐漸深入.

3 實驗支架

在探究感應電流的產生條件的過程中,各小組的學生均積極動腦、動手,根據提供的實驗器材,設計實驗電路,嘗試各種可能的操作方法,積極尋求產生感應電流的本質原因.

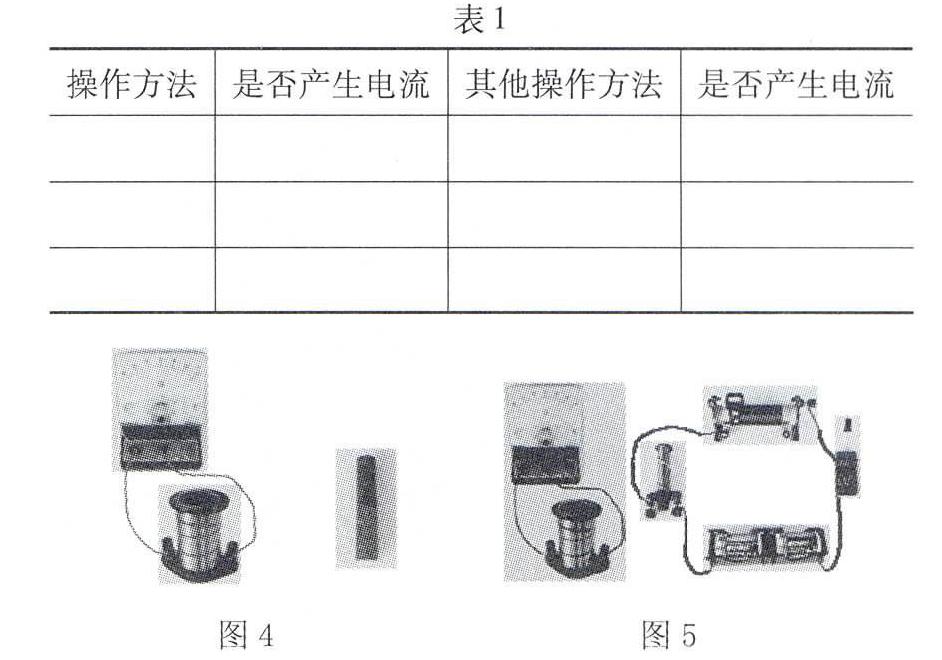

探究一 利用實驗器材(一)連成如圖4電路,探究感應電流的產生條件

探究二 利用實驗器材(二)連成如圖5電路,探究感應電流的產生條件

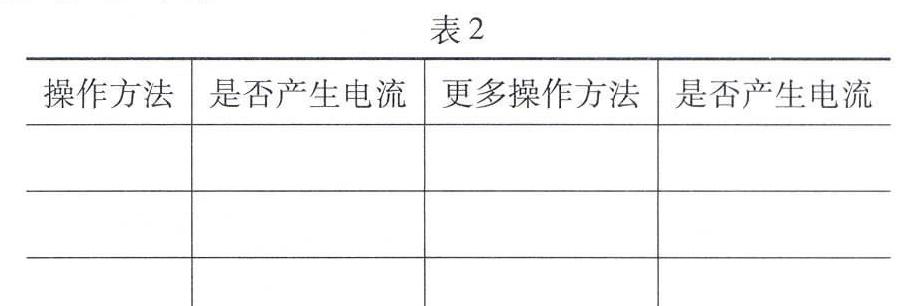

在經歷了實驗探究之后,不同小組的學生代表匯報探究結果,并將各種操作方法進行展示,同時總結感應電流的產生條件,在教師的適時點撥下,學生從表中的不同情況總結出具有共性的結論.

點評 在探究的過程中,學生大膽嘗試各種可能產生感應電流的情況,除了采用條形磁鐵插入螺線管、拔出螺線管等常規方法外,還有的同學采用了將鐵芯在螺線管外部移動、旋轉等方式來探究有無感應電流的產生.在這個過程中,學生充分發揮想象,研究了多種可能性,最后又將結果進行篩選、分析、總結,尋求感應電流的產生條件.學生在獨立實驗的過程中,物理知識得到了鞏固,思維得到了鍛煉,動手能力也得到了培養.實驗支架是發揮學生主動性的重要途徑之一,這對于拓展物理實驗的功能、培養學生的科學素養和提高學生的學以致用能力,具有十分重要的意義.

探究開始時要先由教師啟發引導(例如演示或介紹理解類似概念的過程),然后讓學生自己去分析;在學生實驗探究的過程中,有些小組遇到了一些困難,他們不知該如何進行探究,應采取哪些操作方法.這時,教師給他們稍許的提示,適當的引導,就可以幫助他們走出困境,這實際上也就是另一種形式的“支架”——建議支架.起初的引導、幫助可以多一些,以后逐漸減少——愈來愈多地放手讓學生自己探索;最后要爭取做到無需教師引導,學生自己能在概念框架中繼續攀升,從而使學生在自己搭建的支架幫助下,智力水平進一步得到提升.

除了以上提到的情境支架、問題支架、實驗支架、建議支架外,學習支架中還有圖表支架、工具支架等不同的形式.“支架式教學”就是教師通過挖掘知識內涵,為學生提供合適的教學支架,充分利用學生之間的活動與討論,合理運用師生之間的互動與幫助,依靠學生的學習經驗,讓學生成為課堂的主人,讓學生不斷地縮短原有水平與學習目標之間的距離,最終完成對所學知識的意義建構.支架式教學的精華之處是讓不同層次、不同背景的學生展示自己的學習結果.通過表達個人的文化態度和觀點,學生不僅能認識到思維能力和科學探究意識的重要性,而且能在不同程度上獲得學習的成就感.因此,支架式教學模式對物理教學具有十分積極的指導意義,對它的探索和研究應該成為物理教學研究的一項重要任務.