基于概念圖的牛頓運動定律復習實踐研究

張燕紅

如何有效提升高三物理復習的實效性?筆者從事高中物理教學多年,就這個問題也有自己的思考和想法,復習的關鍵在于盡可能地幫助學生又快又好地理順知識脈絡,促進物理概念、規律更好地被用于解決問題,在解決問題的過程中實現知識的模塊化、結構化,提升學生解決問題的能力.本文以牛頓運動定律復習為例,就如何借助于概念圖從宏觀到微觀提升高中物理復習的效果進行分析.

1 借助于概念圖“宏觀”呈現知識結構

復習的第一步是幫助學生有效回顧本章節內容的知識結構,概念圖是最好的載體,可以引導學生建立宏觀的概念體系.

例如,“牛頓第一定律”的復習建立如圖1所示的粗線條的概念圖,啟發學生從3個方面復習和理解.

當然,對于重要的概念,我們也可以采用留空的方式引導學生關注概念的重點內容.

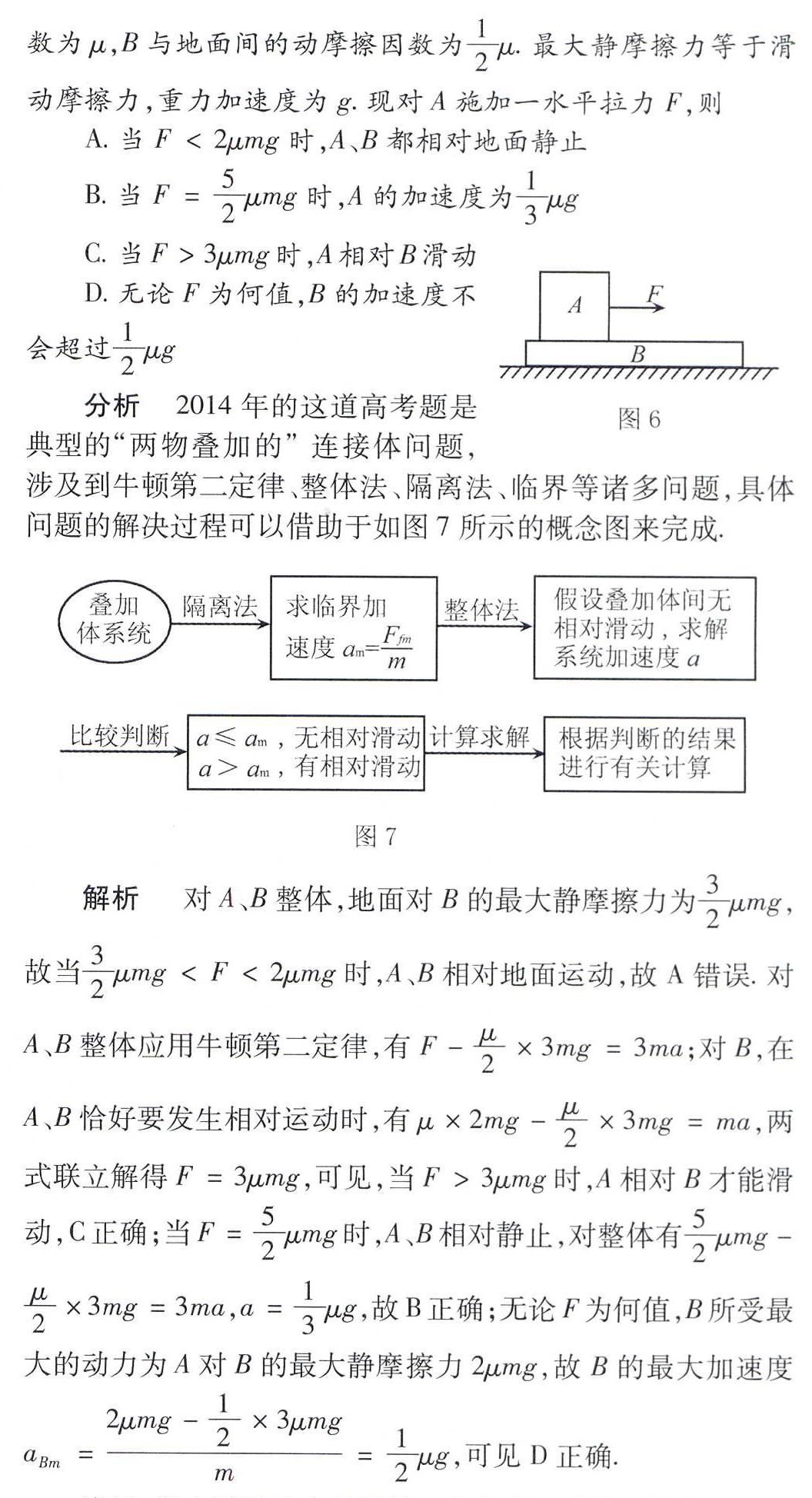

例如,“牛頓第二定律”不僅僅涉及到數值的關系、還涉及到方向和單位制的問題,而學生在理解時又往往容易出現對關鍵詞理解上的缺失,怎么辦?在粗線條的基礎上再進一步精細化,設置概念圖如圖2所示.

通過上面的兩個例子我們可以看到整個章節的物理內容借助于概念圖,變得有條理性了,學生對整個章節內容的復習從一開始就有了一個清晰的輪廓.

2 借助于概念圖“中觀”呈現核心概念

一個章節涉及到哪些物理概念,知識結構如何屬于宏觀層面的知識體系構建,具體到某一個概念如何呈現則屬于中觀的視角.那么,如何有效復習呢?同樣可以借助于概念圖來可視化呈現.

例如,筆者在和學生一起通過如圖3所示概念圖的構建,有效回顧“牛頓第二定律的五個特性”.

從宏觀到中觀建構概念圖的過程是學生復習逐步深入的過程,在這個過程中學生對物理知識和概念的理解越來越清晰,為進一步解決“微觀化”物理習題打下基礎.

3 借助于概念圖“微觀”呈現解題程序

最終知識的學習都要能夠用于解決具體的物理問題,即在解題的過程中實現知識的內化與鞏固.解題程序屬于物理學習的“微觀”層面,依然可以借助于概念圖來可視化呈現,下面以兩個具體的例題進行分析.

例1 如圖4所示,在傾角θ=37°的足夠長的固定斜面上,有一質量m=1 kg的物體,物體與斜面間的動摩擦因數μ=0.2,物體受到沿平行于斜面方向向上的輕繩的拉力F=9.6 N的作用,從靜止開始運動,經2 s繩子突然斷了,求繩斷后經多長時間物體速度的大小達到22 m/s.(sin37°=0.6,取g=10 m/s2)

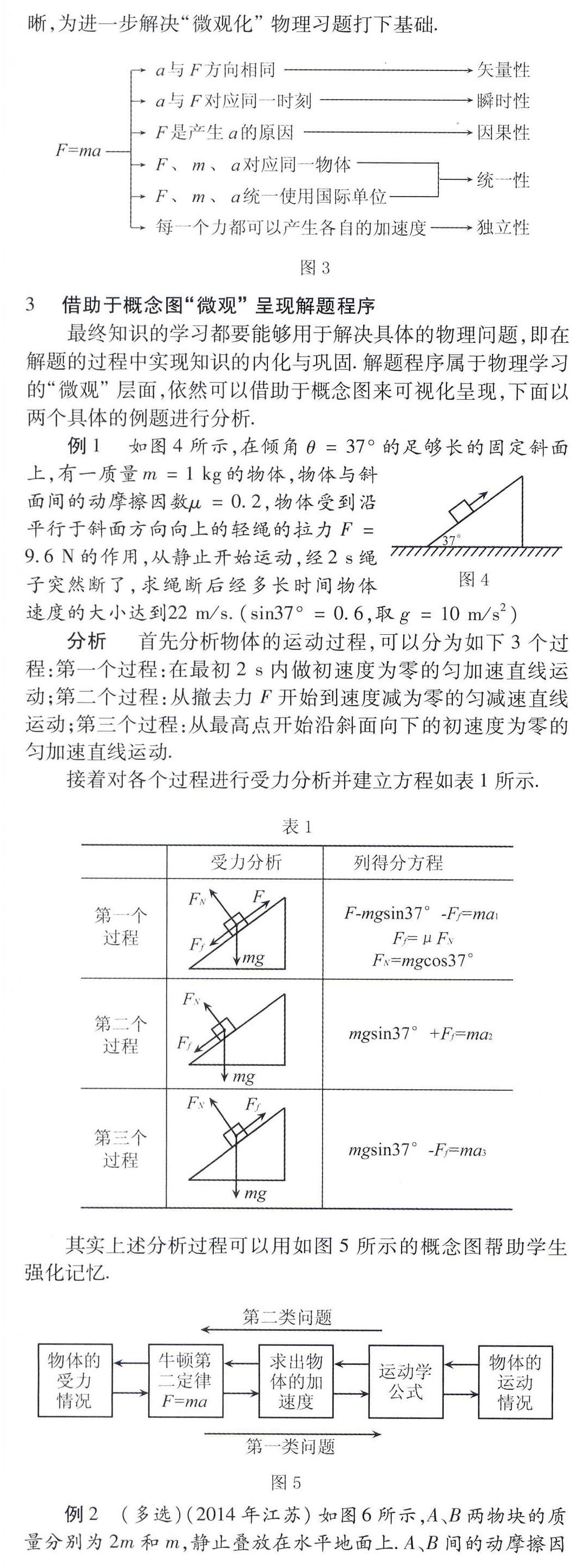

分析 首先分析物體的運動過程,可以分為如下3個過程:第一個過程:在最初2 s內做初速度為零的勻加速直線運動;第二個過程:從撤去力F開始到速度減為零的勻減速直線運動;第三個過程:從最高點開始沿斜面向下的初速度為零的勻加速直線運動.

接著對各個過程進行受力分析并建立方程如表1所示.

其實上述分析過程可以用如圖5所示的概念圖幫助學生強化記憶.

例2 (多選)(2014年江蘇)如圖6所示,A、B兩物塊的質量分別為2m和m,靜止疊放在水平地面上.A、B間的動摩擦因數為μ,B與地面間的動摩擦因數為12μ.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現對A施加一水平拉力F,則

A.當F<2μmg時,A、B都相對地面靜止

B.當F=52μmg時,A的加速度為13μg

C.當F>3μmg時,A相對B滑動

D.無論F為何值,B的加速度不會超過12μg

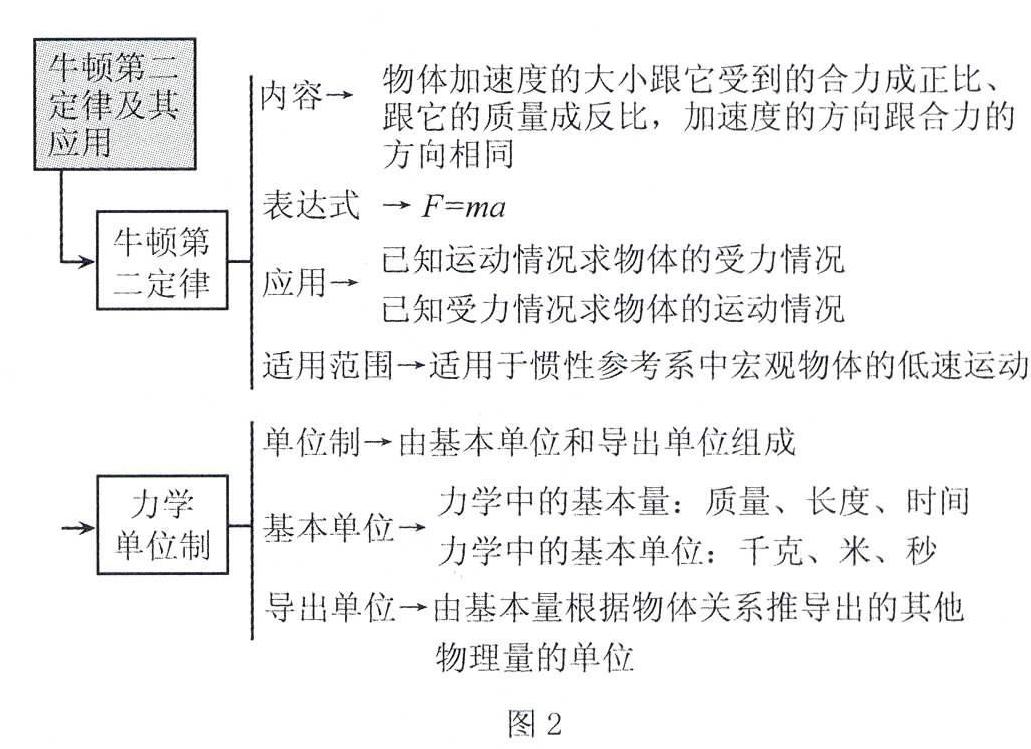

分析 2014年的這道高考題是典型的“兩物疊加的”連接體問題,涉及到牛頓第二定律、整體法、隔離法、臨界等諸多問題,具體問題的解決過程可以借助于如圖7所示的概念圖來完成.

解析 對A、B整體,地面對B的最大靜摩擦力為32μmg,故當32μmg 當然,概念圖還具有延展性,不要孤立,例如,筆者和學生一起處理了疊加體系統的臨界問題后,可以進一步和學生豐富概念圖的組分,具體可以引導學生從如下4個方面著手,進一步微觀化處理,促進學生對知識的認識更為準確:(1)接觸與脫離的臨界條件:兩物體相接觸或脫離,臨界條件是:彈力FN=0.(2)相對滑動的臨界條件:兩物體相接觸且處于相對靜止時,常存在著靜摩擦力,則相對滑動的臨界條件是:靜摩擦力達到最大值.(3)繩子斷裂與松弛的臨界條件:繩子所能承受的張力是有限的,繩子斷與不斷的臨界條件是繩中張力等于它所能承受的最大張力,繩子松弛的臨界條件是FT=0.(4)加速度最大與速度最大的臨界條件:當物體在受到變化的外力作用下運動時,其加速度和速度都會不斷變化,當所受合外力最大時,具有最大加速度;合外力最小時,具有最小加速度.當出現速度有最大值或最小值的臨界條件時,物體處于臨界狀態,所對應的速度便會出現最大值或最小值. 總之,無論是從宏觀、中觀、微觀,概念圖在高中物理學習尤其是復習過程中能夠幫助學生實現知識學習的模塊化、系統化,提高思維的品質.