加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計的思考

胡志剛

(蕪湖市環(huán)境監(jiān)測中心站安徽蕪湖241000)

加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計的思考

胡志剛

(蕪湖市環(huán)境監(jiān)測中心站安徽蕪湖241000)

隨著經(jīng)濟(jì)社會的飛速發(fā)展,我國的環(huán)境質(zhì)量問題也漸漸顯現(xiàn)出來,這不僅是對環(huán)境監(jiān)測工作提出了進(jìn)一步的要求,更是對環(huán)境監(jiān)測工作的一個考驗(yàn)。因此,本文從宏觀角度上,以環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計思考為立足點(diǎn),針對加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計的環(huán)境因素進(jìn)行分析,對加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測頂層技術(shù)的有效措施進(jìn)行進(jìn)一步的探討。

環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目;頂層設(shè)計;措施建議

引言

現(xiàn)如今,在生態(tài)文明建設(shè)新風(fēng)的帶領(lǐng)下,人們對環(huán)境保護(hù)的意識也在逐漸提升,同時對國家環(huán)保工作的要求也不斷提高。環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目作為環(huán)保工作的重要領(lǐng)域,不但需要極強(qiáng)的專業(yè)性,還需要長年累月積攢的大量實(shí)戰(zhàn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。筆者將結(jié)合個人實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),對如何更好地利用頂層設(shè)計技術(shù)建設(shè)環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目,提出了自己的看法。

1 環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計和監(jiān)測技術(shù)概述

1.1 環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計

環(huán)境監(jiān)測站作為基層項(xiàng)目,在環(huán)保監(jiān)測系統(tǒng)中占據(jù)主要地位,發(fā)揮著基礎(chǔ)支撐的作用。在我國環(huán)保檢測系統(tǒng)中,目前已經(jīng)擁有縣級環(huán)境監(jiān)測站上千個和幾百個地市級環(huán)境監(jiān)測站,這些監(jiān)測站負(fù)責(zé)所管轄區(qū)內(nèi)所有環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測任務(wù),并且要對污染源進(jìn)行有效監(jiān)督[1]。環(huán)境監(jiān)測作為環(huán)境保護(hù)事業(yè)的前哨崗位,不僅工作量大,且工作結(jié)構(gòu)復(fù)雜,因此環(huán)境監(jiān)測需要當(dāng)?shù)卣拇罅Ψ鲋玻ㄟ^資金和人力物力,以及規(guī)劃設(shè)計來完善各項(xiàng)職能的建設(shè)。

1.2 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)分類

1.2.1 環(huán)境自動監(jiān)測技術(shù)

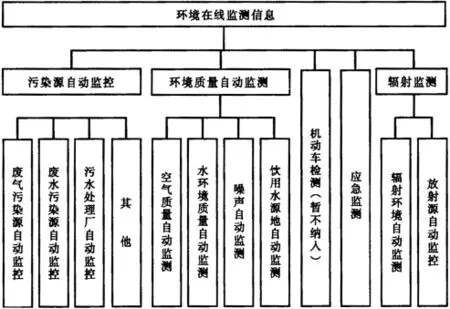

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,環(huán)境監(jiān)測工作取得的成效越來越凸顯。環(huán)境信息資源監(jiān)控能夠完成環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)測,并自動設(shè)置點(diǎn)位;同時在對污染源的監(jiān)控工作中,表現(xiàn)也十分出色。環(huán)如圖1所示,環(huán)境監(jiān)測工作的信心實(shí)時監(jiān)測功能擁有的數(shù)據(jù)源龐大,不僅是相關(guān)業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)來源的提供者,還為環(huán)境管理的各項(xiàng)工作提供了極大的便利,通常作為核心信息數(shù)據(jù),被并入信息資源共享范圍之內(nèi)[2]。

1.2.2 環(huán)境手動監(jiān)測技術(shù)

環(huán)境的手動監(jiān)測技術(shù)主要是通過人工采集樣品進(jìn)行分析,從而得出環(huán)境具體情況分析。例如水體采集。水體是通過人工手動采集地面水樣品進(jìn)行監(jiān)測,主要取樣時期在于每年的豐水期,同時在枯水期和平水期也要各取樣1~2次,保證水體樣品的廣泛性。之后,在實(shí)驗(yàn)室根據(jù)水樣的體積確定精度要求,進(jìn)行分析化驗(yàn),綜合各種歷史數(shù)據(jù),完成對采取區(qū)域水體的監(jiān)測報告。

圖1 環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域信息化建設(shè)架構(gòu)

2 環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計的環(huán)境因素及存在的問題

歷經(jīng)近幾年的發(fā)展,環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)漸漸完善。隨著技術(shù)體系的逐漸健全,環(huán)境監(jiān)控數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍也日益擴(kuò)大,以上種種皆為環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計今后的發(fā)展打下了一定的基礎(chǔ)。然而,近年來,隨著環(huán)境管理的要求不斷增提高,環(huán)境監(jiān)測的技術(shù)作為主要支撐,卻經(jīng)常出現(xiàn)一些問題。隨著問題的日益突出,環(huán)境監(jiān)測管理內(nèi)部的矛盾也逐漸積累,而問題則越來越多,其具體情況分為:

(1)融資問題。基層環(huán)境監(jiān)測站獲得的政府財政支持不足,且習(xí)慣性將為數(shù)不多的財政撥款用于大型試驗(yàn)分析儀器的購入,和添置監(jiān)控設(shè)備,而對關(guān)鍵性的信息化建設(shè)則明顯投入不足。因此嚴(yán)重拖延了信息化環(huán)境檢測軟件的開發(fā)進(jìn)度,沒有充足的資金使得信息化建設(shè)止步不前。

(2)重視度不夠?qū)е陆ㄔO(shè)步伐不一致。政府相關(guān)機(jī)構(gòu)對于環(huán)境監(jiān)測的建設(shè)重視程度偏低,從而導(dǎo)致許多基層環(huán)境監(jiān)測站缺乏專業(yè)型科研人才,環(huán)境監(jiān)測的信息化工作由辦公室主人負(fù)責(zé),而辦公室人員通常缺乏網(wǎng)路監(jiān)控方面的操作經(jīng)驗(yàn),因而導(dǎo)致環(huán)境監(jiān)控信息化工作無法有效開展。

改革開放以來,環(huán)境質(zhì)量問題受到廣泛關(guān)注,針對環(huán)境質(zhì)量評價的最終結(jié)果與實(shí)際感受之間的差異,人們提出強(qiáng)烈質(zhì)疑。為了解決民眾越來越強(qiáng)烈的關(guān)于公開環(huán)境監(jiān)測信息(見圖2)的呼聲,環(huán)境監(jiān)測相關(guān)部門系統(tǒng)必須立即采取行動,切不可消極應(yīng)對問題。

圖2 環(huán)境在線監(jiān)測信息

因此,為給環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目以后的發(fā)展提供更加有利的平臺,必須進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測信息系統(tǒng)的頂層設(shè)計;通過所掌握的政府機(jī)構(gòu)的改革信息,以及事業(yè)單位的改革政策走向,對檢測項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步的更新[3]。

3 加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計的相關(guān)措施

3.1 建立健全的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制

環(huán)境質(zhì)量建設(shè)體系需要不斷地完善,其中首要任務(wù),是建立全國統(tǒng)一協(xié)調(diào)的、長效健全的環(huán)境質(zhì)量檢測監(jiān)督考核機(jī)構(gòu)和相對性的質(zhì)量監(jiān)督體系。該機(jī)構(gòu)的建立,可以有效促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督活動的有序發(fā)展。環(huán)境監(jiān)測的基本工作內(nèi)容可以概括為:污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作、重大環(huán)境調(diào)查監(jiān)測工作以及突發(fā)性環(huán)境污染事件的應(yīng)急解救工作等,其工作本質(zhì),是為了維護(hù)環(huán)境的質(zhì)量。因此,環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制的建立應(yīng)當(dāng)面向監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行,以全國的整體統(tǒng)一性為基礎(chǔ)思路,積極推行數(shù)據(jù)化管理,從而確保監(jiān)控數(shù)據(jù)的實(shí)時性、準(zhǔn)確性以及穩(wěn)定性。

目前,我國環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目在檢查管理方面,普遍存在一些問題,無論是單領(lǐng)域、單項(xiàng)目,還是分散性監(jiān)督,都不夠到位。因此,我國應(yīng)當(dāng)大力加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)管的力度,通過對發(fā)達(dá)國家優(yōu)秀實(shí)例的學(xué)習(xí)借鑒,吸收其先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),將經(jīng)驗(yàn)融入我國。在環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目的管理方面,做到同步檢測、比對檢測,同時在監(jiān)督活動上,完成好質(zhì)量考察和質(zhì)控考核工作,建立長效的質(zhì)量監(jiān)督管理體系。另外,要落實(shí)好質(zhì)量管理評價制度,嚴(yán)格落實(shí)好質(zhì)量管理工作,完成好各項(xiàng)考核要求;確立正確的環(huán)境檢測戰(zhàn)略具體方向,為環(huán)境監(jiān)測整體水平的提升做好基礎(chǔ)鋪墊。同時,做好環(huán)境監(jiān)測方式的趕緊,依據(jù)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)督的工作需要,首先完成質(zhì)量管理考核指標(biāo)的量化工作,促進(jìn)質(zhì)量評價管理體系的建設(shè)[4]。

3.2 落實(shí)網(wǎng)絡(luò)資源共享機(jī)制

網(wǎng)絡(luò)基本效能主要體現(xiàn)在信息的統(tǒng)一性和信息的共享性,這二者同時也是環(huán)境檢測網(wǎng)頂層設(shè)計的核心。應(yīng)當(dāng)秉承資源共享的原則來進(jìn)行各級環(huán)境檢測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),已達(dá)到減少資源重復(fù)的目的,從而避免資源的浪費(fèi)。因此,環(huán)境監(jiān)測信息監(jiān)控的頂層設(shè)計首先應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化各檢測網(wǎng)絡(luò)之間的數(shù)據(jù)共享,通過物聯(lián)網(wǎng)的合理利用,輔以現(xiàn)代信息技術(shù),完成兼具安全性和統(tǒng)一性的檢測數(shù)據(jù)共享平臺的建立,并且要保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠行院透咚傩浴T诰W(wǎng)絡(luò)監(jiān)測中,進(jìn)行數(shù)據(jù)信息方面的相互補(bǔ)充,互相完善;并且通過增強(qiáng)信息的區(qū)域性,可以達(dá)到信息監(jiān)控環(huán)境整體質(zhì)量信息的提升,從而在環(huán)境風(fēng)險的預(yù)警能力以及信息的綜合分析能力方面,達(dá)到整體的全面提升。

經(jīng)過調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)我國環(huán)境監(jiān)測在硬件設(shè)施方面,存在著一些資源分配模式方面的問題,其具體表現(xiàn)為:部分地區(qū)硬件設(shè)施裝備不足;而其他地區(qū)又存在設(shè)施裝備嚴(yán)重過剩的問題,二者皆是資源分配不平均所導(dǎo)致,容易拉低整體資源配置效率的基礎(chǔ)水平。因此,必須采取措施來提高硬件資源的使用效率,筆者結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為可以開始慢慢設(shè)置一些區(qū)域之間的資源共享機(jī)制。并且對資源配置模式進(jìn)行更新,規(guī)定資源配置模式必須與區(qū)域環(huán)境特質(zhì)相吻合,還要相對地適應(yīng)當(dāng)?shù)匚廴疚锏呐欧拧R罁?jù)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的需求,針對資源配置地區(qū)進(jìn)行裝備儀器配置結(jié)構(gòu)的調(diào)整;可以依據(jù)資源配置情況,通過在地市級站、省級站以及總站建立硬件設(shè)置資料庫,以此達(dá)到對下級檢測網(wǎng)絡(luò)的掌握,同時提升資源配置的效率。

4 結(jié)語

目前形勢下,環(huán)境管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以及政府企業(yè)單位改革走向都尚不明確,環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目受到來自管理、隊伍、技術(shù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等多方面的威脅。在此特殊時期,加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目良性改革顯得非常重要。同時,環(huán)境監(jiān)測信息化建設(shè)作為環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)建設(shè),根基雜事,對其進(jìn)行的改革是無法一蹴而就的。

[1]付朝陽,金勤獻(xiàn).環(huán)境應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的總體框架與構(gòu)成研究[J].中國環(huán)境監(jiān)測,2007,23(5):82~86.

[2]連兵,崔永峰.環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測管理體系研究[J].田中國環(huán)境監(jiān)測,2014,26(4):12~54.

[3]任小龍.基層環(huán)境監(jiān)測站信息化應(yīng)用能力提升初探[J].環(huán)境研究與監(jiān)測,2011,24(4):55~57.

[4]尚凡一,王兆文.實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)(LIMS)的設(shè)計及實(shí)現(xiàn)[J].中國環(huán)境監(jiān)測,2012,16(4):13~33.

X830

A

1004-7344(2016)30-0307-02

2016-10-2

胡志剛(1974-),安徽黟縣人,助理工程師,本科,從事環(huán)境監(jiān)測工作。