歌曲的藝術(shù)處理

張?jiān)?/p>

(南京曉莊學(xué)院音樂(lè)學(xué)院,江蘇 南京 211171)

歌曲的藝術(shù)處理

張?jiān)?/p>

(南京曉莊學(xué)院音樂(lè)學(xué)院,江蘇 南京 211171)

歌唱的真正意義是對(duì)作品思想內(nèi)容和情感的詮釋與表達(dá)。因此,聲樂(lè)教學(xué)不能只注重發(fā)聲方法和技能的訓(xùn)練,還應(yīng)向?qū)W生傳授歌曲藝術(shù)處理的方法和技巧。如此,才能生動(dòng)而準(zhǔn)確地表達(dá)作品的思想和情感,以達(dá)到感動(dòng)聽(tīng)眾并使之產(chǎn)生共鳴的目的。

藝術(shù)處理;節(jié)奏韻律;休止符;行腔韻味

在我們的聲樂(lè)教學(xué)中,往往存在著一些注重發(fā)聲方法和歌唱技能訓(xùn)練,而忽略歌曲藝術(shù)處理的現(xiàn)象。其實(shí),歌唱的真正內(nèi)涵是對(duì)聲樂(lè)作品思想內(nèi)容的詮釋和表達(dá)。歌唱者應(yīng)以自己優(yōu)美動(dòng)聽(tīng)的歌喉、嫻熟的發(fā)聲技巧、恰如其分的藝術(shù)處理,生動(dòng)而準(zhǔn)確地表達(dá)作品的思想感情,以達(dá)到感染聽(tīng)眾并使之產(chǎn)生共鳴的目的。因此,我們?cè)诼晿?lè)教學(xué)中,不僅要重視歌唱技巧的傳授,還應(yīng)重視歌曲的藝術(shù)表現(xiàn),進(jìn)而幫助學(xué)生掌握對(duì)歌曲進(jìn)行藝術(shù)處理的方法。

一、關(guān)于節(jié)拍與節(jié)奏

節(jié)拍與節(jié)奏是音樂(lè)構(gòu)成中兩個(gè)極其重要的元素。節(jié)拍規(guī)定音樂(lè)中音的長(zhǎng)短、強(qiáng)弱的基本規(guī)律,賦予音樂(lè)以滾滾向前的律動(dòng)感;節(jié)奏則在節(jié)拍的制約下,把長(zhǎng)短、強(qiáng)弱不同的音有機(jī)的組織起來(lái),賦予音樂(lè)以鮮明的性格,獨(dú)特的形象。正因?yàn)橛辛斯?jié)拍、節(jié)奏的巧妙結(jié)合,才為歌曲的音樂(lè)表現(xiàn)提供了廣闊的天地。在幫助學(xué)生對(duì)歌曲的節(jié)拍、節(jié)奏進(jìn)行藝術(shù)處理時(shí),應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)以下三點(diǎn):

(一)把握節(jié)拍的基本韻律

當(dāng)我們拿到一首歌曲時(shí),首先要認(rèn)清它的拍號(hào),明確歌曲的基本韻律,把握歌曲節(jié)拍的準(zhǔn)確性。而在我們的教學(xué)過(guò)程中,常常遇到一些學(xué)生習(xí)慣于“一強(qiáng)一弱”的韻律,不論什么節(jié)拍一律照此辦理。如把原本3/4拍的《北風(fēng)吹》唱成了2/4拍:

這樣唱,歌曲的音高、音值、歌詞并沒(méi)有錯(cuò),但卻失去了3/4拍的律動(dòng)的韻味,致使歌劇主人公喜兒天真無(wú)邪的性格、喜悅期盼的心情蕩然無(wú)存。

再如《山丹丹開(kāi)花紅艷艷》原為2/2拍,但有的學(xué)生以為2/2拍與4/4拍的實(shí)值比例相同,就照4/4拍唱,結(jié)果使原來(lái)柔美連綿、氣息寬廣的旋律變得生硬僵直,毫無(wú)美感。

更有甚者沒(méi)有節(jié)拍觀念,歌唱中節(jié)拍重音不突出,歌聲自然毫無(wú)生氣;與此相反,有的人歌唱時(shí)生怕忽略哪個(gè)音,對(duì)每個(gè)音都著力強(qiáng)調(diào),結(jié)果是拍拍都重,音音皆強(qiáng),節(jié)拍重音根本顯現(xiàn)不出來(lái),同樣沒(méi)有韻律感。

(二)掌握抑揚(yáng)格樂(lè)句的唱法

歌唱時(shí)不僅要注意節(jié)拍的強(qiáng)弱規(guī)律,還要掌握抑揚(yáng)格樂(lè)句的唱法。

一般說(shuō)來(lái),揚(yáng)抑格(即從強(qiáng)拍開(kāi)始)的樂(lè)句節(jié)奏較為鮮明、直露,通常表達(dá)敘述、肯定的情緒;而抑揚(yáng)格(即從弱拍或強(qiáng)拍的弱位亦或弱拍的弱位開(kāi)始)的樂(lè)句則富于內(nèi)在的動(dòng)力,通常表達(dá)感懷、贊嘆及詢問(wèn)、思考的意趣。

學(xué)生唱揚(yáng)抑格的樂(lè)句大多沒(méi)有什么問(wèn)題,但對(duì)抑揚(yáng)格的樂(lè)句,有的人則顯得力不從心。其實(shí)唱好弱起樂(lè)句,不僅在于起唱的及時(shí)、時(shí)值的準(zhǔn)確,更重要的是掌握好律動(dòng)的分寸。有的學(xué)生生怕唱不準(zhǔn)弱起的拍子,便用氣息打拍子;特別強(qiáng)調(diào)弱拍,結(jié)果把弱拍起的音唱得如強(qiáng)拍一樣,甚至比強(qiáng)拍還強(qiáng),以致失去了抑揚(yáng)格的意義,破壞了音樂(lè)的韻律。如:

上例表達(dá)了感懷贊嘆的意境,音樂(lè)是流動(dòng)的,所以弱拍起時(shí)應(yīng)唱得非常輕柔、富于流動(dòng)感,而不宜唱得過(guò)重。

(三)“唱”好休止符

對(duì)歌曲作藝術(shù)處理時(shí),還有一個(gè)值得注意的問(wèn)題,即應(yīng)注意“唱”好休止符。有的人也許會(huì)問(wèn),既是休止符,就不用出聲,何談“唱好休止符”?殊不知休止符與音符一樣,是音樂(lè)生命中的重要組成部分,也是音樂(lè)表情達(dá)意的重要手段之一,它與音符一起構(gòu)成了完美的音樂(lè),只不過(guò)它不是用嗓音而是用心聲唱罷了。

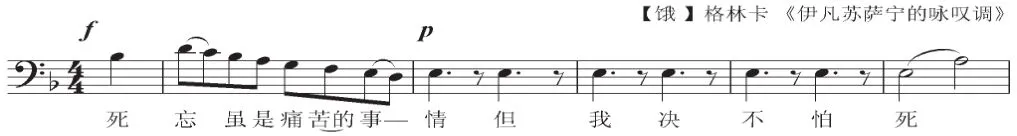

休止符除因結(jié)構(gòu)、句法等需要外,更重要的是為表達(dá)某種特定情緒而設(shè)計(jì)的。如:

上例“但我決不怕死”幾個(gè)字中間的八分休止符,都是為刻畫伊凡·蘇薩寧寧死不屈的性格而刻意安排的。在歌唱中,要求演唱者不要拘泥于八分休止符的時(shí)值,更不要利用休止的時(shí)間換氣,而要用心揣摩人物在規(guī)定情景中的心情,以剛毅堅(jiān)定的語(yǔ)氣,保持音的唱法,把每個(gè)字都唱得鏗鏘有力、擲地有聲。又如:

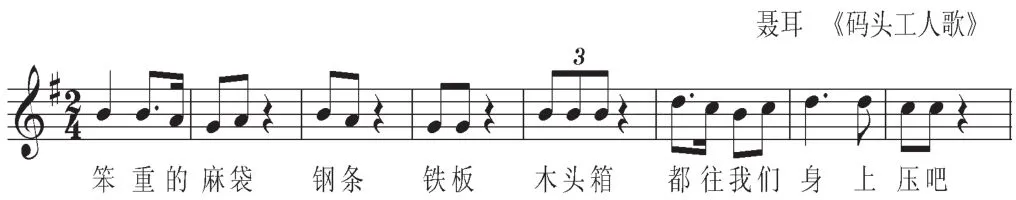

上例的休止符,不僅把并列的詞語(yǔ)交待得一清二楚,而且具有很強(qiáng)的造型意義。這種帶有休止符的節(jié)奏重復(fù),仿佛使人們親眼目睹了“笨重的麻袋、鋼條、木頭箱……”不斷疊壓在碼頭工人背上的情景,憤懣的情緒不斷積累,最終在“都”字上如火山爆發(fā)一般迸發(fā)出來(lái)。在歌唱中,要求歌者為每個(gè)字都要加上重音記號(hào),每個(gè)名詞前都要吸氣,而且一次比一次急切,力度不斷加強(qiáng)(甚至速度也可稍稍加快),直至用f的力度唱出“都往我們身上壓吧”。再如:

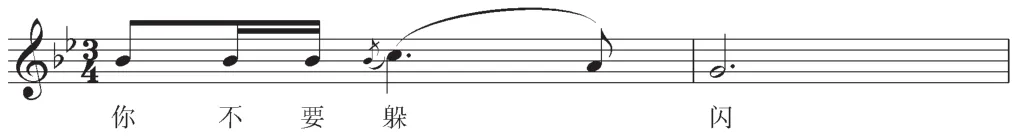

上例這個(gè)帶延長(zhǎng)記號(hào)的八分休止符與伴奏中的減七和弦,大大增強(qiáng)了音樂(lè)的張力,似乎造成了一種懸念:那“懷里的孩子已經(jīng)”怎樣了呢?休止后才由“講故事的人”揭開(kāi)謎底,從而突出了歌曲的悲劇性結(jié)局。在歌唱中,要求學(xué)生用自由的速度、朗誦般的語(yǔ)氣唱出“懷里的孩子已經(jīng)”幾個(gè)字,休止后,以沉重、悲愴的歌聲宣告孩子“死去”,還應(yīng)要求歌者待伴奏的最后兩個(gè)和弦彈完后,才能從規(guī)定情景中解脫出來(lái)。

由以上三例可見(jiàn),歌曲的休止符也是充滿感情的,有時(shí)甚至比音符更強(qiáng)烈。因此,在“唱”休止符時(shí),應(yīng)該是“聲停情不斷,無(wú)聲勝有聲”。

二、關(guān)于語(yǔ)調(diào)和語(yǔ)氣

歌曲與樂(lè)曲的主要不同之處在于有歌詞,將歌詞表達(dá)清楚是歌曲演唱的重要一環(huán)。那么,如何運(yùn)用歌唱語(yǔ)言來(lái)傳情達(dá)意,做到“字里傳情”、“字里含形”呢?這就要求學(xué)生在語(yǔ)言的處理上下功夫。這里,我們僅從以下兩個(gè)方面來(lái)論述:

(一)語(yǔ)調(diào)

語(yǔ)調(diào)泛指說(shuō)話的腔調(diào),即一句話中語(yǔ)音高低輕重的配置。就語(yǔ)音的高低配置而言,漢語(yǔ)有“陰、陽(yáng)、上、去”四聲之分。一般說(shuō)陰平字要高唱,陽(yáng)平字要上揚(yáng),上聲字要低回,去聲字要下落。歌曲中詞曲結(jié)合得好,歌詞容易聽(tīng)得清,結(jié)合得不好(甚至“倒”字),就讓人很難聽(tīng)懂,甚至還會(huì)出現(xiàn)歧義。優(yōu)秀的作曲家能夠十分精致地處理好詞曲關(guān)系,既使旋律優(yōu)美動(dòng)聽(tīng),又使歌詞清晰易懂,二者珠聯(lián)壁合,相得益彰。如:

然而歌曲的旋律畢竟有著自己的表情職能,不可能也不應(yīng)該成為歌詞聲調(diào)的附庸,因而詞曲結(jié)合不完全吻合的情況,在歌曲中是難免的。這就需要歌唱者在藝術(shù)處理時(shí),審慎而恰如其分地加以潤(rùn)飾。即使是上面兩個(gè)范例中也有可以加工的余地:

上例《黃河怨》可處理成:

上例《毛主席革命路線指引咱永向前》可處理成:

這樣唱就比呆板地照原譜唱要自然、優(yōu)美得多。不過(guò)這些倚音一般都要唱得很輕很短,過(guò)則就猶如不及,效果反而不好。必須指出,這種加工潤(rùn)飾,僅對(duì)樂(lè)句中一些重要的字詞是必要的,并非字字都須如此,更不能不分青紅皂白地亂加裝飾。如:

其中的“家”和“江”都是陰平字,音調(diào)本應(yīng)高平,均不應(yīng)由低向上滑動(dòng),

其中的“萬(wàn)”、“故”是去聲字,音調(diào)本應(yīng)下降,有的學(xué)生誤以為加上倚音可使高音好唱些,或使歌聲更“優(yōu)美抒情”,豈不知這樣不當(dāng)?shù)难b飾,不僅破壞了原作的旋律美和語(yǔ)言美,還會(huì)給人以油滑、俗氣的感覺(jué)。

此外,由于外國(guó)語(yǔ)跟漢語(yǔ)不同,只有升降兩種聲調(diào),在演唱翻譯歌曲時(shí)不能照漢語(yǔ)的四聲任意裝飾,以免破壞原作的韻味。

(二)語(yǔ)氣

語(yǔ)氣是指說(shuō)話時(shí)的口氣,比如說(shuō):“我唱歌。”重音在“我”,強(qiáng)調(diào)唱歌的是“我”,而不是別人;“我唱歌。”重音在“唱”,強(qiáng)調(diào)的是唱,而不是干其它事;“我唱歌。”重音在“歌”,強(qiáng)調(diào)所唱的是歌,而不是戲。突出強(qiáng)調(diào)的字不同,重音落在不同的字上,語(yǔ)氣就不同,表達(dá)的意思也就不同了。在歌唱中也如此,必須注意語(yǔ)氣的處理。在演唱過(guò)程中,根據(jù)歌曲感情表達(dá)的需要,要安排好詞句中的層次。有時(shí)強(qiáng)調(diào)突出某一個(gè)重點(diǎn)的字,能增強(qiáng)藝術(shù)感染力,收到特殊的藝術(shù)效果。如:《鐵蹄下的歌女》中開(kāi)頭兩句:

一下子便點(diǎn)出了歌曲的主人公是舞女,在演唱時(shí)抓住這一點(diǎn),就要突出“我們——賣唱——獻(xiàn)舞”幾個(gè)核心詞,從而將舞女不愿做奴隸,但又無(wú)可奈何的心情,以及作者對(duì)舞女的同情之心充分地傳遞給聽(tīng)眾。

其實(shí)有時(shí)在演唱中適當(dāng)?shù)膶?duì)一些字詞作輕聲處理,同樣會(huì)收到意想不到的效果。如:將某一字緊緊咬住,先不吐出,不出聲,也不換氣,將字懸在當(dāng)中,這種咬字方法叫做“重咬輕懸”。如:

上例的“瘩”字按上述方法處理,效果非常明顯、突出。然后在唱“十里里溝”時(shí)突然地把音量全部放出,在音色、音量上形成強(qiáng)烈對(duì)比,效果同樣令人叫絕。

由此可知,咬字吐字方法不同,表達(dá)的感情也不同。正確咬字、吐字的方法能將歌曲的內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤表達(dá)給聽(tīng)眾。我們?cè)诟璩毩?xí)的過(guò)程中可以關(guān)注以下幾點(diǎn):

(1)在唱雄壯的、感情比較強(qiáng)烈、情緒較激動(dòng)的歌曲時(shí),字咬得較緊,咬字的噴彈力較強(qiáng),字在口腔里的感覺(jué)較結(jié)實(shí)、較硬朗、較集中,咬字發(fā)音過(guò)程較快。

(2)在唱情緒歡快的歌曲時(shí),口腔動(dòng)作小而輕快、干脆利索,口腔前面部位用得較多,咬字發(fā)音的全過(guò)程較快,字點(diǎn)子要清楚。

(3)在唱情感內(nèi)在、含蓄、深情、速度較慢的抒情歌曲時(shí),咬字發(fā)音的全過(guò)程比較慢,口咽腔咬字動(dòng)作較圓滑、柔和,比較強(qiáng)調(diào)字腹部分,歸韻也較慢。

(4)在唱音樂(lè)節(jié)奏緊湊、情緒激烈的歌曲時(shí),字要咬得稍緊,咬字吐字的過(guò)程較快,口咽腔各部位的感覺(jué)要集中。

總之,歌曲風(fēng)格的不同,要求咬字吐字的方法也不同。而風(fēng)格的關(guān)鍵則在于歌唱語(yǔ)言的處理。

三、關(guān)于行腔與韻味

如果說(shuō)節(jié)奏是旋律的骨骼,行腔便是旋律的肌膚。歌唱時(shí)要求行腔圓潤(rùn)、細(xì)膩、流暢。教學(xué)中應(yīng)引導(dǎo)歌者注意以下幾個(gè)方面:

(一)思想連貫

行腔的目的在于表達(dá)歌曲的思想感情。每一首歌都有特定的中心思想,而中心思想又是由每一樂(lè)句的思想連貫而成的,只有思想連貫才能行腔流暢。也就是說(shuō),只有把每一樂(lè)句都交代清楚,才能把歌曲的內(nèi)容完整地表達(dá)出來(lái)。所以,行腔時(shí)應(yīng)以樂(lè)句為單位,一句一句地唱,而且每一句都要一氣呵成。如果一拍一拍地或一字一字地唱,歌聲必然是一頓一頓地,既缺乏美感又不能完整地表達(dá)歌曲的感情。

(二)拖腔細(xì)膩

這里的拖腔是指一字多音的唱腔。歌曲中經(jīng)常是一個(gè)字占二、三個(gè)音符,甚至更多的音符。如《草原之夜》中的“琴”字就用了十一個(gè)音符,跨越兩個(gè)小節(jié)。“琴”字上第一個(gè)音符之后的其余十個(gè)音符都是拖腔。在拖腔部分應(yīng)只保留“琴”字的字腹,以很輕柔、連貫的聲音帶過(guò)去,切勿用跟唱字同等的音量,更不宜在拖腔時(shí)有棱角,這樣才唱得優(yōu)美、深情、動(dòng)人。如:

(三)裝飾得當(dāng)

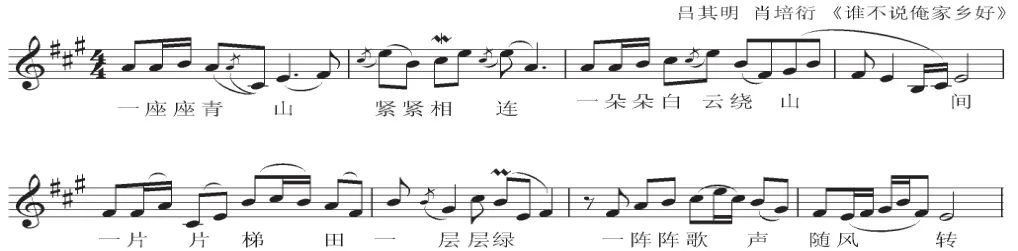

為了使歌詞更清楚、曲調(diào)更優(yōu)美、更富于韻味,在對(duì)歌曲作藝術(shù)處理時(shí),常可在某些音上加上適當(dāng)?shù)难b飾音。下例中用了一些倚音、上下波音,聽(tīng)起來(lái)更顯委婉、動(dòng)聽(tīng):

再如,下例中用了一些下滑音,使民歌的韻味更加濃郁:

上例(1)中所有裝飾音和(2)中的下滑音,都是筆者在對(duì)歌曲作藝術(shù)處理時(shí)所加,并非原作,但如果去掉這些裝飾音,歌唱定會(huì)顯得有些呆板而缺乏韻味。

應(yīng)該指出,裝飾音的運(yùn)用也和其它藝術(shù)表現(xiàn)手法一樣,一定要審慎而有節(jié)制,否則,就會(huì)破壞歌曲的美感,變成畫蛇添足了。

四、關(guān)于換氣

有了正確的呼吸方法,才可能發(fā)出優(yōu)美、動(dòng)聽(tīng)的聲音,反過(guò)來(lái)說(shuō),要想得到動(dòng)聽(tīng)感人的歌聲,必須正確地處理?yè)Q氣。

(一)根據(jù)感情表達(dá)的需要換氣

人們講話時(shí)的氣息狀態(tài)、換氣情況是與人們的情緒相吻合的。激動(dòng)時(shí),氣息很有彈力,換氣急促、強(qiáng)烈;憂傷時(shí),氣息平緩,換氣就深沉、緩慢。同樣都是換氣,但情緒不同,效果就完全不一樣了。歌唱必須根據(jù)歌曲的情感要求來(lái)?yè)Q氣,使換氣成為表達(dá)歌曲內(nèi)容的一種藝術(shù)手段,絕不可因換氣而破壞歌聲的連貫與完整。

(二)選擇恰當(dāng)?shù)膿Q氣點(diǎn)

歌唱中,通常是一個(gè)樂(lè)句換一口氣,遇到較長(zhǎng)的樂(lè)句,也可在樂(lè)節(jié)處換氣。由于初學(xué)者缺乏氣息訓(xùn)練,樂(lè)句實(shí)在太長(zhǎng)時(shí),偶爾也可在樂(lè)節(jié)中間緩一下氣(即“偷氣”)。緩氣應(yīng)選擇在意群或詞組中間,絕不能將詞組破開(kāi),否則意思不清,更無(wú)從表達(dá)感情。

(三)減少不必要的換氣

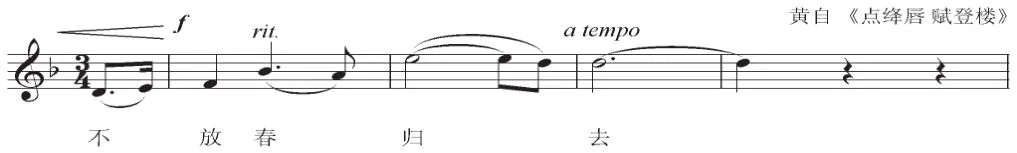

初學(xué)唱歌的人常會(huì)出現(xiàn)“換氣多”、“換氣亂”的現(xiàn)象。其實(shí),為了使旋律連貫,歌唱時(shí)應(yīng)盡量少換氣,能按樂(lè)句換氣就不要按樂(lè)節(jié)換氣,并盡可能不要在中間“偷氣”,力求樂(lè)句連貫完整,感情表達(dá)充分。另外,學(xué)生中還有一種值得特別注意的通病,他們?yōu)榱孙@示自己聲音的高亢、輝煌,氣息的“充沛”,不顧詞意的完整,總是在歌曲的最后一個(gè)音前換氣。如:黃自的《點(diǎn)絳唇》中的最后一句:

為保持“歸去”二字的完整,本應(yīng)在“歸”字前換氣,唱作“不放春——?dú)w去”,可經(jīng)常有學(xué)生在“歸”字后換氣,在“去”字上延長(zhǎng),完全破壞了意群的完整。這種犧牲內(nèi)容片面追求聲音的做法是不可取的。

五、關(guān)于情感的表達(dá)

俄國(guó)男低音歌唱家夏里亞賓說(shuō):“你知道什么是歌唱嗎?你腦子里怎么想,心里怎么感覺(jué),你用感情唱出來(lái),這就是歌唱。”這就要求歌唱者將自己的全身心及靈魂都投入到歌唱中,準(zhǔn)確表達(dá)作者賦予作品特定的情感,把握好作者的感情線索以及歌唱者自身對(duì)作品的理解和再創(chuàng)作。用歌聲把自己最真摯的感情傳達(dá)給聽(tīng)眾。這樣的歌唱才能聲情并茂、動(dòng)人心弦。

然而歌唱中感情表達(dá)的分寸是非常微妙的。同一首歌曲,不同年齡、性別、聲部的人來(lái)唱,都會(huì)有不同的感情處理。所以歌唱者應(yīng)根據(jù)自身的條件仔細(xì)推敲,多加研究和比較,尋求感情表達(dá)的最佳方式。

(1) 分節(jié)歌的旋律一樣、歌詞不同,歌唱時(shí)應(yīng)根據(jù)不同的歌詞作不同的處理。如:《嘎達(dá)梅林》,雖然三段歌詞的內(nèi)容大致是并列的,我們?nèi)钥勺鞑煌谋砬樵O(shè)計(jì):第一段可設(shè)計(jì)為對(duì)英雄故事的敘述,情緒較平穩(wěn);第二段是對(duì)英雄的追憶和懷念,音量減小,情緒含蓄;第三段是對(duì)英雄的謳歌和贊頌,速度加快,音量放大,情緒激昂。像這樣有對(duì)比、有層次的演唱,才能完整表達(dá)詞曲的內(nèi)容。

(2)歌詞相同、旋律不同的樂(lè)句,應(yīng)根據(jù)旋律的提示唱出不同的感情。如:意大利歌曲《我親愛(ài)的》是一首ABA結(jié)構(gòu)的歌曲,首尾兩段共四次出現(xiàn)“我親愛(ài)的,請(qǐng)你相信,如沒(méi)有你,我心中憂郁”的歌詞,作曲家非常精心地安排了不同的旋律。我們?cè)谘莩獣r(shí),必須注意到它的層次。只有這樣,才能將歌曲的內(nèi)涵充分地表達(dá)出來(lái)。感情的內(nèi)涵與深度是有區(qū)別,需要歌唱者細(xì)心地體會(huì)與表達(dá)。

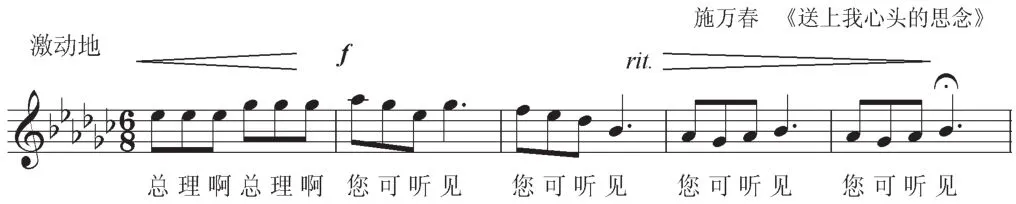

(3)歌曲中重復(fù)句歌詞旋律都相同,但不論重復(fù)多少遍都應(yīng)有不同的處理和表達(dá),否則重復(fù)就沒(méi)有意義了。如:

這四個(gè)“您可聽(tīng)見(jiàn)”,由全曲的最高點(diǎn)逐漸回落,速度放慢,力度變輕,情緒由熱情、激動(dòng)過(guò)渡到深情、向往而又略帶惆悵,意境也隨之伸向遙遠(yuǎn)的九天……。

六、關(guān)于藝術(shù)表現(xiàn)的適度感

對(duì)歌曲進(jìn)行藝術(shù)處理時(shí),要注意各種表現(xiàn)手法之間的辯證關(guān)系。不同表現(xiàn)手法是互相滲透、互相制約、互為依存的。比如:快是相對(duì)慢而言,快慢應(yīng)有度,而且要快中有慢,慢中有快。其它如強(qiáng)與弱、彈跳與連貫、高亢與低回等,其間都存在著一定的辯證關(guān)系。

(一)快與慢

在歌唱中,準(zhǔn)確把握好速度非常重要,對(duì)快與慢的處理要得體、有度,如果處理不當(dāng),便不能很好地表達(dá)歌曲內(nèi)容,甚至還會(huì)歪曲作品的形象。試想,如果把一首雄壯、莊嚴(yán)、氣勢(shì)宏大的頌歌唱得很快,那么就會(huì)顯得輕飄、膚淺;反之,把一首輕快、活潑的曲子唱得很慢,則會(huì)顯得拖沓無(wú)力、暗淡失色。

在傳統(tǒng)民族聲樂(lè)中素有“快板要穩(wěn),慢板要緊,散板要準(zhǔn)”的說(shuō)法。這三句話非常精辟地道出了歌曲中快與慢的辨證關(guān)系。唱快的曲子,內(nèi)心應(yīng)有穩(wěn)定感,仍要強(qiáng)調(diào)旋律的流暢、連貫,不能一拍緊逼一拍地往前趕,否則就顯得急躁慌亂,快得失去章法。唱慢的曲子,應(yīng)強(qiáng)調(diào)流動(dòng)感,要始終保持向前推進(jìn)的感覺(jué)。每一個(gè)音都有明顯的走向,但也不能一拍一拍的唱,更不能一拍一頓,否則顯得呆板、沉重、無(wú)表現(xiàn)力。慢曲子中的長(zhǎng)音不能呆滯地唱夠時(shí)值完事,而應(yīng)在延長(zhǎng)音上作流動(dòng)變化,體現(xiàn)情緒上的發(fā)展。唱速度自由的曲子時(shí),要找出其內(nèi)在規(guī)律和需要強(qiáng)調(diào)的部分,反復(fù)揣摩和尋找其中的感情線索,把握旋律進(jìn)行中的長(zhǎng)短比例、輕重分布,這樣才不會(huì)唱得拖拖拉拉,松散無(wú)力。如:散板的引子或尾聲以及歌劇詠嘆調(diào)中的緊拉慢唱等等。

這一段速度可處理得較自由(Rubato),小節(jié)中各音有松有緊,如泣如訴,一層一層地將情緒推向高潮。唱的時(shí)候不可拖沓,要有緊拉慢唱的感覺(jué),著力將一個(gè)失去丈夫和孩子,備受鬼子蹂躪的婦人悲慘、無(wú)助的心境充分展露出來(lái)。

(二)強(qiáng)與弱

歌唱的力度是在對(duì)比中顯現(xiàn)的。有強(qiáng)才能有弱,沒(méi)有弱也就無(wú)所謂強(qiáng)了。歌者必須學(xué)會(huì)運(yùn)用力度手段,使歌唱抑揚(yáng)頓挫、層次鮮明,將每個(gè)音符的內(nèi)在生命力全部挖掘出來(lái)。

要使歌者明白,強(qiáng)音不是使蠻勁,強(qiáng)要恰到好處,有節(jié)制,否則就是喊叫。強(qiáng)音應(yīng)以興奮、盡情、使聲音很松地全部放出來(lái)為度, 這樣的強(qiáng)才輕松、從容,才能很好地表達(dá)感情。強(qiáng)音也不是從頭到尾都一樣的強(qiáng),必須根據(jù)歌曲的內(nèi)容有所變化。比如唱一個(gè)延長(zhǎng)的強(qiáng)音,將字頭彈出后,音量應(yīng)略收小些,再逐漸以感情的發(fā)展為動(dòng)力讓聲音向前運(yùn)動(dòng),直至該強(qiáng)音結(jié)束之前才將氣息與聲音全部放出。這種由弱到強(qiáng)逐漸變化的強(qiáng)音很有威力,可以表達(dá)很大的氣勢(shì)。

強(qiáng)音,不僅有音量上的強(qiáng)音,還有感情強(qiáng)音、語(yǔ)氣強(qiáng)音,這就不是僅用大音量所能表達(dá)的。有時(shí)用輕聲表達(dá)激動(dòng)的語(yǔ)氣、強(qiáng)烈的感情反而能收到比用大音量表達(dá)更好的效果。這就是強(qiáng)的得法,強(qiáng)中有弱。弱聲,當(dāng)然聲音是小的,但聲音小不等于縮著唱,更不能懈氣唱。相反,唱弱聲應(yīng)和強(qiáng)音一樣用氣,情緒一樣飽滿,聲音一樣富于共鳴,感情一樣豐富,一句話,除了音量小以外,其它一切都和唱強(qiáng)音一樣。這就是弱中有強(qiáng),也就是人們常說(shuō)的“強(qiáng)音放松唱,弱音放開(kāi)唱”。

(三)動(dòng)與靜

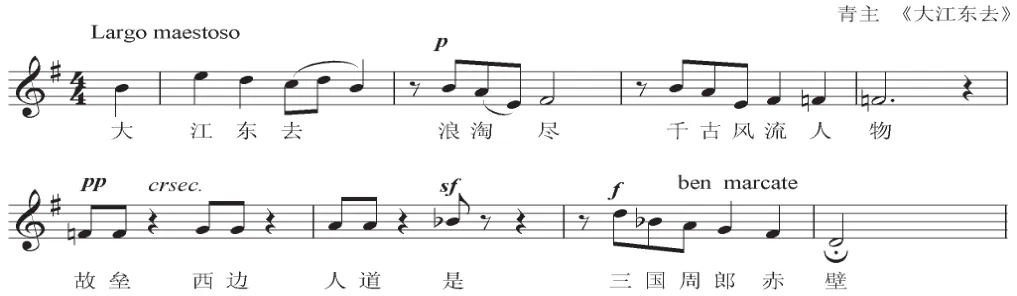

歌曲中的“動(dòng)”,主要靠旋律線的跳進(jìn)和節(jié)奏的活躍來(lái)實(shí)現(xiàn),常伴之以快速(或中速)和較強(qiáng)的力度,用以表現(xiàn)激動(dòng)、興奮、歡樂(lè)、憤怒的情緒。歌曲中的靜,主要靠旋律的平滑、級(jí)進(jìn)和節(jié)奏的寬疏來(lái)實(shí)現(xiàn),常伴之以中速(或慢速)和適中的力度,用以抒發(fā)內(nèi)心的各種情感。聲樂(lè)教師應(yīng)幫助學(xué)生逐步學(xué)會(huì)分析歌曲中動(dòng)與靜的因素,并用相應(yīng)的聲音來(lái)表現(xiàn)。一般說(shuō)來(lái),動(dòng)的旋律適宜用非連音(non legato)、跳音(staccato)或清晰的強(qiáng)音(marcato)來(lái)歌唱;靜的旋律適宜用連音(legato)來(lái)歌唱,如《大江東去》的第一段就應(yīng)用非連音(甚至是marato)唱法,以飽滿的聲音唱出氣勢(shì),這里的音樂(lè)是“動(dòng)”的,歌者卻是沉穩(wěn)的。

第二段就應(yīng)用連音、流動(dòng)的聲音緬懷昔日英雄,抒發(fā)萬(wàn)千感慨,此處音樂(lè)是“靜”的,歌聲卻是流動(dòng)的。

(四)高亢與低回

通常高亢用來(lái)表現(xiàn)較明亮,激昂、有力、大氣、雄壯、歌頌一類的歌曲或段落,如《黃河頌》、《祖國(guó)頌》等等。而低回則一般用來(lái)表現(xiàn)深沉、暗淡、敘述一類的歌曲,如《老人河》、《伏爾加船夫曲》等等。

唱高亢的聲音,跟唱中聲區(qū)一樣,氣息更應(yīng)下沉,力量要放下來(lái),心胸要更坦蕩。唱上行旋律時(shí)要有往下唱的感覺(jué),唱低的旋律應(yīng)將聲音送到頭腔而不能壓,唱下行旋律要有往上唱的感覺(jué),也就是“高音低唱,低音高唱”。這種唱法高低聲區(qū)統(tǒng)一,表現(xiàn)力強(qiáng)。

綜上所述,要唱好一首歌,僅有一副好嗓子是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還須掌握科學(xué)的發(fā)聲技能,運(yùn)用各種表現(xiàn)手段對(duì)歌曲進(jìn)行藝術(shù)處理、加工,才能以優(yōu)美動(dòng)聽(tīng)的歌聲感染聽(tīng)眾。只有做到了以情帶聲,聲中有情,聲情并茂,才算真正完成了聲樂(lè)教學(xué)中對(duì)歌曲進(jìn)行藝術(shù)處理的教學(xué)任務(wù)。