加味參苓白術散治療慢性蕁麻疹臨床療效分析

陳非凡 黃遠峰

?

加味參苓白術散治療慢性蕁麻疹臨床療效分析

陳非凡黃遠峰

目的觀察加味參苓白術散治療慢性蕁麻疹的臨床療效。方法把東莞市中醫院門診就診的60例慢性蕁麻疹患者隨機分入治療組及對照組各30例,治療組應用加味參苓白術散,對照組應用氯雷他定片治療,觀察兩組患者療效。結果治療組和對照組相比,治療組效果較佳,臨床近期及遠期療效均有顯著差異,具有統計學意義(P<0.01)。結論加味參苓白術散補脾益肺,疏風燥濕,能達止癢之功,是治療慢性蕁麻疹的有效方法之一。

參苓白術散;慢性蕁麻疹;中醫藥療法

慢性蕁麻疹屬于多發的過敏性疾病,病因復雜,多為過敏引起的皮膚、黏膜小血管擴張而致局限性水腫反應[1],主要特征為反復發作的瘙癢、風團,臨床亦常見伴有惡心嘔吐、胸悶等其他癥狀[2]。據文獻報導,采用過敏原試驗,僅有不到1/3的患者可明確具體病因[3]。目前西醫治療以糖皮質激素、抗過敏藥物、脫敏療法、免疫抑制劑等方法為主,雖近期可取得一定療效,但病情易反復發作,如長期用藥治療,其毒副作用又較大,且療效不佳。而采用中醫藥辨證施治本病,在近期及遠期療效均較佳。筆者從2012年7月—2014年6月對在我院門診就診的慢性蕁麻疹患者采用中藥湯劑加味參苓白術散治療,療效顯著,并與氯雷他定片治療組進行對照觀察,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選擇2012年7月1日—2014年6月30日在東莞市中醫院就診的60例慢性蕁麻疹患者,采用簡單隨機數字表法的方法分為對照組及治療組。對照組共30例,其中男性15例,女性15例;年齡18~62歲;平均(35.2±1.2)歲;病程3月~5年,平均(24.2±1.1)月;治療前癥狀積分(7.76±2.98)分。治療組共30例,其中男性14例,女性16例;年齡20~65歲,平均(35.3±1.2)歲;病程3月~5年,平均(24.5±1.2)月;治療前癥狀積分(7.59±3.01)分。對兩組病例性別、年齡、病程、治療前癥狀積分進行統計學比較處理后結果顯示均無顯著差異性(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準參照《中國臨床皮膚病學》[4]及《中醫病證診斷療效標準》[5]擬定診斷標準擬定。

1.2.1西醫診斷標準(1)周身各處皮膚發作大小不等、形態不一的鮮紅色或蒼白色風團;(2)瘙癢劇烈,風團突然發作,又可自行迅速消退,發作時間一般在24小時以內;(3)發作頻繁,甚至在1日內可多次發作;(4)消退后可不見皮損;(5)病程超過2個月以上。

1.2.2中醫辨證診斷標準風團反復發作、瘙癢,可兼見惡心嘔吐、納呆、腹脹、神疲乏力,或便溏、易感冒,甚則手足不溫、舌質淡紅、舌苔白膩或黃膩、脈濡或細弱。

1.3納入標準(1)符合上述中西醫診斷標準;(2)年齡18~65歲;(3)所有患者就診前1個月內未經應用糖皮質激素、抗組胺藥物或調節免疫類藥物;(4)患者簽署知情同意書。

1.4排除標準(1)妊娠或哺乳期婦女;(2)有明顯心、肝、腎功能不全或合并有腫瘤患者;(3)對試驗藥物過敏者;(4)精神病患者;(5)不同意參加本實驗者。

1.5剔除標準(1)治療中合并使用其他中西藥治療者;(2)依從性差,不能配合隨訪者;(3)不能配合完成治療者;(4)誤診,誤納者。

1.6方法

1.6.1治療方法對照組給予氯雷他定片(開瑞坦 10 mg/片上海先靈葆雅制藥有限公司)口服,每次10 mg,1次/天,共服4周。治療組給予中藥加味參苓白術散內服。處方:黨參15 g,白術10 g,茯苓15 g,山藥30 g,蓮子肉15 g,白扁豆15 g,薏苡仁20 g,桔梗10 g,砂仁10 g,陳皮6 g,甘草5 g,白鮮皮15 g,浮萍10 g,蟬蛻10 g,荊芥10 g,黃芪15 g。1劑/天,水煎服,分早晚2次服用。共服4周。治療期間囑患者注意清淡飲食,忌服酒、辛辣之品及海鮮等異性蛋白。

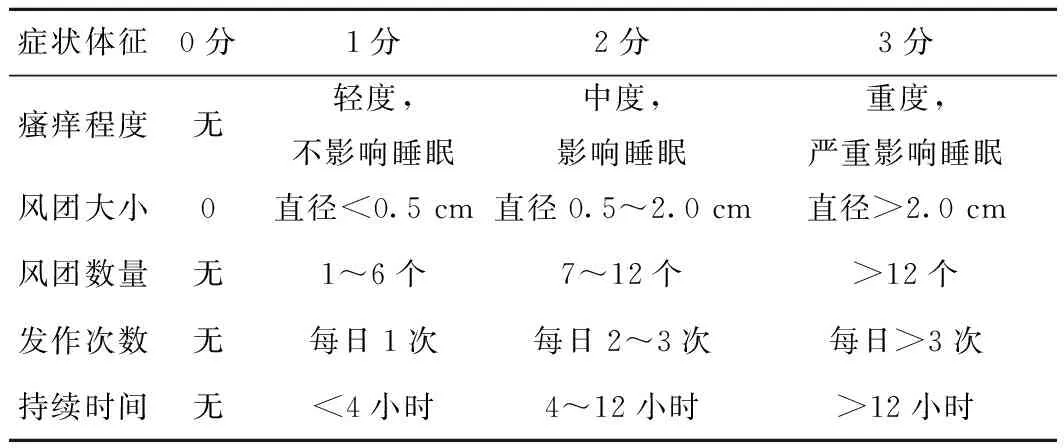

1.6.2癥狀積分標準治療前后的癥狀體征對比采用4級評分法[6]進行綜合評分。見表1。

表1 4級評分法評分標準

1.6.3近期療效判定標準療效判定標準采用以上評分法評定:癥狀積分下降指數=(治療前癥狀體征總分-治療后癥狀體征總分)/治療前總分×100%。無效:<20%;有效:20%~59%;顯效:60%~90%,痊愈:>90%。總有效率=(痊愈例數+顯效例數)/總例數×100%。以4周療程結束時即時積分評定近期療效。

1.6.4遠期療效判定標準評定遠期療效標準以分級法[7]評定如下,優:超過4周未復發;良:超過2周復發;差:2周內復發。復發率=(良+差)/總例數×100%。以痊愈病例療程結束后6周隨訪結果評定近期療效。

1.6.5安全性觀察治療前及療程結束后分別檢測血常規、肝腎功能,觀察和記錄患者用藥期間的不良反應。

1.6.6統計學方法采用SPSS19.0統計軟件處理數據,計數資料采用χ2檢驗或Fisher精確概率法。P<0.01為顯著差異,有統計學意義。

2 結果

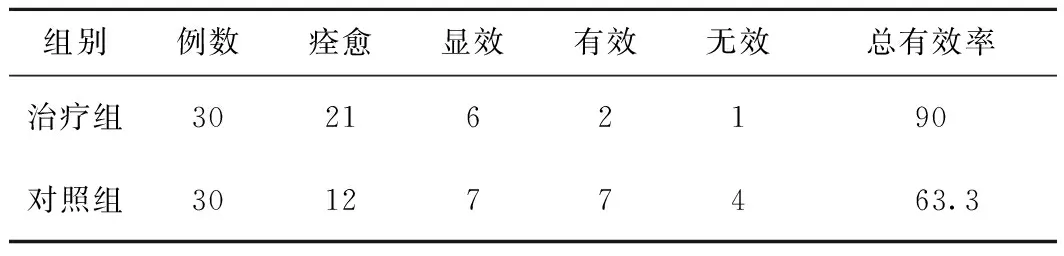

2.1兩組近期療效比較治療組總有效率為90%,對照組為63.3%,治療組明顯優于對照組,所得差別具有統計學意義。見表2。

表2 近期療效比較 (例,%)

注:由于使用2×C表卡方檢驗半數格子理論數小于5,需比較總有效率,即將“痊愈”與“顯效”合并、“有效”與“無效”合并,χ2=5.963,P= 0.0073<0.01

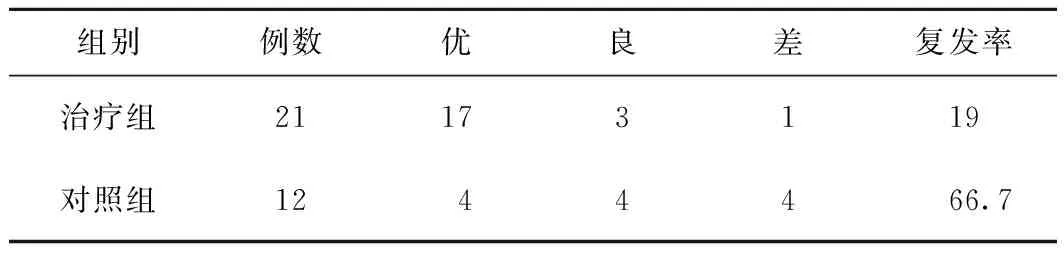

2.2兩組遠期療效比效兩組痊愈患者療程結束后隨訪,治療組復發率為19%,對照組復發率為66.7%,治療組明顯低于對照組(P<0.01),差異具有統計學意義。見表3。

表3 遠期療效比較 (例,%)

注:由于含有理論數小于5的格子,將評分為良和差的合并(即復發患者)與評分為優的患者進行比較,采用Fisher精確概率法,P=0.0092<0.01

2.3安全性觀察治療治療組、對照組治療前后血常規、肝腎功能均未發現異常。治療組在治療期間未發現明顯不良反應,對照組在治療期間發生惡心、納差者2例,嗜睡、乏力癥狀者3例。

3 討論

慢性蕁麻疹相當于中醫學中之“風疹塊”“癮疹”“風疹”“赤白游風”等病。《諸病源候論》說:“邪氣客于皮膚,每逢風寒相折,則起風瘙癮診”。又說“夫人陽氣外虛則多汗,汗出當風,風氣搏于肌肉與熱氣并,則生蓓癗”。指的是本病主要是由陽氣虛衰,衛表不固,又遭風熱風寒等外邪入侵而成風疹癮疹。據當代文獻研究,慢性蕁麻疹為本虛標實之證,其病機為氣、血、陽氣虛弱為本風寒濕熱邪為標[8]。正如《素問》指出“正氣存內,邪不可干”“邪之所湊,其氣必虛”。慢性蕁麻疹的病因多以“風邪”為主,“風者,善行而數變”,故發病急驟,時作時止;《丹溪心法》云:“癮疹多屬脾”,本病可夾雜“濕邪”侵襲,或原有脾氣虧虛,濕濁內生,“濕性黏滯”,又加素體虧虛,不能驅邪外出,故纏綿難愈,變化多端[9]。脾虛與濕盛之間互為因果,濕性重濁黏滯,濕邪困脾,耗傷脾氣,妨礙脾的運化。而脾不健,則濕更難去,以致脾虛濕困,病情反復發作。

脾屬土,肺屬金,脾為肺之母,肺為脾之子,兩者緊密相聯,肺主呼吸,吸入自然界清氣;脾主運化,化生水谷精氣,與清氣在肺中匯為宗氣,宗氣主要有行呼吸,行血氣及資先天之功,一身之氣的盛衰主要取決于宗氣的生成。人體的水液由脾氣上輸于肺,通過肺的宣發肅降而布散全身。《素問·經脈別論》云:“飲入于胃,游溢精氣,上輸于脾,脾氣散精,上歸于肺,通調水道,下輸膀胱,水精四布,五經并行”。二臟相互資生,互相影響,如脾氣虛弱,運化失常,水谷精氣不足,肺氣也隨之不足,不能宣發衛氣,抵御外邪;如肺氣受損,子盜母氣,脾氣亦虛,脾失健運,水濕停滯,一遇外邪侵襲,即易與外邪相合,遷延難愈。

綜上所述,慢性蕁麻疹的主要發病機制當為濕邪內傷為本,風邪外感為標,外邪加重內傷所致之本虛標實,主要責之于肺脾兩臟。故治法當以補脾益肺為本,兼以疏風祛濕止癢。

參苓白術散一方首見于《太平惠民和劑局方》,原方有益氣健脾、滲濕止瀉之功,并有保肺之效,適用于脾胃氣虛夾濕之癥,亦可用以治療肺虛等癥[10],是“培土生金”法的代表方劑。原方中以人參(黨參代)、白術、茯苓益氣健脾為君,山藥、蓮子肉助人參健脾益氣,兼以止瀉,并用白扁豆、薏苡仁助白術、茯苓健脾滲濕為臣;砂仁醒脾和胃,行氣化滯,桔梗宣肺利氣,載藥上行以益肺氣共為佐藥,甘草健脾和中,調和諸藥為使。筆者根據辨證論治在此方基礎上加用黃芪益氣固表以加強補益肺氣,加用浮萍散風解表,蟬蛻、荊芥疏風止癢,白鮮皮除濕止癢加強治標。全方有補脾益肺,疏風祛濕止癢之功。本方藥性平和,標本兼治,適宜久服,服之病情不易復發,頗有平淡中見神奇之功。現代藥理研究表明,補脾益肺法可能具有促進Th1型細胞因子的合成、抑制過度亢進的Th2型反應,通過調節Th1與Th2細胞之間平衡而起到減輕過敏反應的作用[11]。本次臨床觀察發現該方用于治療慢性蕁麻疹治愈率高,復發率低,安全性好,療效顯著,是治療該病的可行方案之一。

[1]莫宗成,王天文,聶飛,等.慢性蕁麻疹的中醫治療進展[J].重慶中草藥研究,2010(1):38-40.

[2]張揚,扈曉宇,秦悅思,等.基于伏氣學說探討丘疹性蕁麻疹的中醫治療[J].新中醫,2011,43(10):131-132.

[3]孫英杰.中西醫結合治療慢性蕁麻34例[J].中國民間療法,2004,12(9):8-9.

[4]趙辨.中國臨床皮膚病學[M].4版,南京:江蘇科學技術出版社,2009:742-748.

[5]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,1994:147-148.

[6]全小榮.左西替利嗪治療慢性蕁麻疹療效觀察[J].中國皮膚性病學雜志,2005,19(11):702-703.

[7]鄭媛,俞長璽,茆建國.中西醫結合治療慢性蕁麻疹臨床觀察[J].中國皮膚性病學雜志,2008,22(2):91-92.

[8]劉愛民,代淑芳.慢性蕁麻疹中醫證候規律研究[J].中國中醫基礎醫學雜志,2011,4(17):361-362.

[9]李曰慶.中醫外科學[M].中國中醫藥出版社,2002:192-194.

[10]李炳照.實用中醫方劑雙解與臨床[M].北京:科學技術文獻出版社,2008:205-206.

[11]何山,馬佐英,王學嶺,等.宣肺健脾法對哮喘大鼠γ干擾素和白細胞介素-4的影響[J].光明中醫,2010,25(5):786-788.

烏梅飲片

炮制:烏梅 除去雜質,洗凈,干燥。

烏梅肉 取凈烏梅,水潤使軟或蒸軟,去核。

烏梅炭 取凈烏梅,照炒炭法(附錄ⅡD)炒至皮肉鼓起。

性味:酸、澀,平。

歸經:歸肝、脾、肺、大腸經。

功能:斂肺,澀腸,生津,安蛔。

主治:用于肺虛久咳,久瀉久痢,虛熱消渴,蛔厥嘔吐腹痛。

用法與用量:6~12g。

貯藏:置陰涼干燥處,防潮。

——《中華人民共和國藥典》一部2010版

廣東省東莞市中醫院脾胃病科(東莞 523000)

10.3969/j.issn.1003-8914.2016.07.025

1003-8914(2016)-07-0956-03

(本文校對:馬鳳彬2015-05-07)