神闕穴隔藥餅灸治療小兒再發性腹痛的臨床研究

蘇冠鳳 王春蘭 魏 娟

?

神闕穴隔藥餅灸治療小兒再發性腹痛的臨床研究

蘇冠鳳王春蘭魏娟

目的觀察神闕穴隔藥餅灸治療小兒再發性腹痛的臨床療效。方法將120例受試者隨機安排,分為治療組60例和對照組60例。治療組給予神闕穴隔藥餅灸治療,對照組給予口服顛茄片治療。結果治療組顯效48例,有效10例,無效2例,總有效率96.7%。對照組顯效20例,有效32例,無效8例,總有效率86.7%,P<0.05。有效率治療組明顯優于對照組,且無不良反應。結論觀察神闕穴隔藥餅灸治療小兒再發性腹痛療效顯著,具有一定的臨床價值。

神闕穴;消瘰定痛散;隔藥餅灸;小兒腹痛;溫經散寒;消瘀散結定痛;疏肝理氣

再發性腹痛(RAP)[1]是指發作性腹痛,三個月內至少發作三次發作時可影響小兒正常活動,間歇期表現正常,是兒童期最常見的不適癥狀之一,其病因涉及范圍廣泛,臨床中其發病率較高,常規治療療效不甚理想,從而成為臨床診治的難點。近年來,我院采用神闕穴隔藥餅灸治療小兒再發性腹痛取得滿意療效。現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料根據研究要求,所選120例患兒均來源于山東壽光市中醫醫院針灸科門診。治療組60例患兒中,男31例,女29例,年齡6~12歲,治療前病程3月~1年者29例,1年以上者31例。對照組60例,男30例,女30例,年齡6~12歲,病程3月~1年者30例,1年以上者30例。

1.2診斷標準①以臍周或右下腹疼痛為主, 呈陣發性,痛處得溫則舒,遇寒則痛,可自行緩解;②腹部查體可有臍周壓痛但無腹肌緊張等陽性體征;③腹痛病程超過 3個月,就診前1個月反復發病3次以上;④腹部彩色B超顯示腸系膜淋巴結腫大,可伴有少量腹腔積液;⑤可伴有惡心、嘔吐、腹脹、便秘或者腹瀉等癥狀,排除腸道寄生蟲病及外科急腹癥。

1.3納入標準①符合小兒再發性腹痛的診斷標準;②年齡年齡6~12歲,性別不限;③能接受該法治療且局部無皮膚破損者;④自愿加入本試驗,并簽訂“知情同意書”者。

1.4治療方法

1.4.1治療組采用消瘰定痛散組成:煅牡蠣、黃芪、 三棱、莪術、 三七粉、 生乳香、 生沒藥、龍膽草、 玄參、浙貝母,按比例研為細末,過篩貯瓶備用。取上藥方粉末3g,以陳醋調之成糊狀放于一塊醫用紗布(約4cm×4cm)中,將其置于患兒神闕上,然后施以艾條灸約30分鐘,每日1次。7天為一個療程。

1.4.2對照組給予對照組患兒腹痛發作時常規口服顛茄片0.2~0.6mg/(kg·次),每日1次。

7天為1個療程,2個療程后分別隨訪3月,觀察患兒腹痛改善情況。1.5觀察目標①在治療前后,以問卷的形式收集患兒基本情況,包括腹痛情況、嘔吐、口氣、進食量、腹部脹滿情況、大便以及治療后3個月隨訪情況等,進行對比觀察。②有效性評價:觀察表根據《中藥新藥臨床研究指導原則》第二輯(中國醫藥科技出版社出版)擬定制度。

1.6療效判定標準中醫證候的療效評定:參照中華人民共和國中醫藥行業標準病證診斷療效標準(ZY/T001.1-94),再結合參考“十五”國家級規劃教材擬定臨床療效制定標準。顯效:腹痛及其他消化道癥狀消失,隨訪3個月以上無復發;有效:腹痛及其他消化道癥狀消失,隨訪3個月以上偶有腹痛發生;無效:腹痛及其他消化道癥狀無改善,隨訪3個月以上仍有反復發作。

2 結果

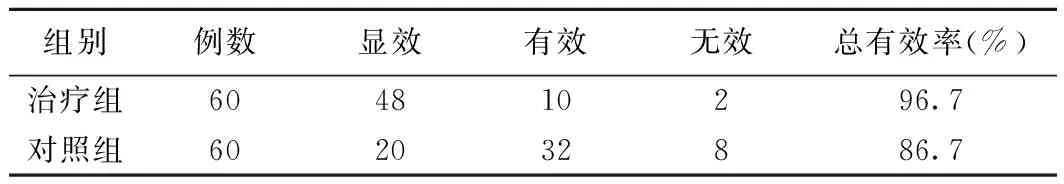

治療組顯效48例,有效10例,無效1例,總有效率96.7%。對照組顯效20例,有效32例,無效8例,總有效率86.7%,P<0.05。有效率治療組明顯優于對照組。(見表1)

表1 兩組療效比較 (例,%)

3 討論

中醫學將小兒再發性腹痛歸屬于“小兒腹痛”“瘰疬”范疇[2]。筆者認為該病基本病機為“痰”與“瘀”,又因小兒為稚陰稚陽之體,氣血尚未充盛,且小兒“寒溫不知自調,飲食不知自節”,則外感之寒邪、乳食寒積、脾胃虛寒、情志刺激等皆可使其中焦阻滯,脈絡不通,氣血壅滯不行發為腹痛。《諸病源候論》曰:“小兒腹痛多由冷熱不調,冷熱之氣與臟腑相擊,故痛也。”《素問·舉痛論》曰:“寒氣客于胃腸之間,膜原之下,血不得散,小絡急引故痛。”現代醫學臨床發現小兒腸系膜淋巴腫大多為小兒再發性腹痛的臨床表現之一。劉學工等[3]對48例再發性腹痛患兒進行高分辨力的腹部超聲檢查后提出腸系膜淋巴結腫大是其發病重要原因之一,兩者關系密切。

中醫學認為小兒具有“脾常不足,肝常有余”的生理特點,其脾胃薄弱假若受損,肝木亢旺,脾胃更虛,循環往復,腹痛反復不愈,日久成瘀,脾胃失健,聚濕生痰,痰濁停于腹部臍周,形成腫核,若再感寒邪,則腹痛纏綿不絕。痰濁乃瘰疬產生之根本,故治瘰必治痰。因此該病治則為健脾助運、軟堅散結、溫經散寒、燥濕化痰、疏肝理氣。神闕穴[4]位于臍中,為任脈經穴,不僅任督沖三脈在此相會,且與沖、督、脾、胃等經密切聯系而有“臍通百脈”一說。隔藥灸[5]不僅有艾灸溫經散寒、活血通脈、消瘀散結以及防病保健的作用,還兼有所選用藥物的治療作用。陳飛霞亦有言:“蓋小兒受病,由經絡凝滯,臟氣不舒,以火散之,方得臟氣流通,榮衛宣暢。”筆者對近代名醫張錫純《醫學衷中參西錄》中消瘰丸進行繼承與發展,研制出了消瘰定痛散。此方中,重用牡蠣,消痰、軟堅、散結,為治瘰疬之主藥。小兒多脾胃虛弱,故以黃芪、三棱、莪術開胃健脾,小兒脾胃強壯,則藥力自行運化,藥效可達之極。且“肝”為瘰疬之根,三棱、莪術不僅可解肝之郁氣,亦可開至堅之結。以通氣活血之三七、 乳香、沒藥相佐,使氣血運行毫無滯礙,則瘰疬消散,腹痛亦止。貝母善療郁結利痰涎,《名醫別錄》中亦記載玄參可散頸下核,兩藥皆為消瘰之良藥。又怕少陽之火熾盛,現以龍膽草瀉之。隔藥(消瘀定痛散)艾灸神闕穴共奏消瘀散結定痛、溫經散寒、燥濕化痰、疏肝理氣之功。

[1]董梅.要重視小兒再發性腹痛的診斷與治療[J].中國實用兒科雜志,2003,3(15):135.

[2]徐學春. 瘰疬證治[M]. 南京:江蘇科技出版社,1987:99.

[3]劉學工,張積平,張佳霖,等.兒童再發性腹痛與腸系膜淋巴結腫大[J].臨床兒科雜志,2001,19(5):319.

[4]張云波,顏春艷,謝勝.神闕穴隔姜灸治療腹瀉型腸易激綜合征 30 例[J].江西中醫藥,2007,8(38):69-70.

[5]言芳,陽仁達,譚靜,等.隔物灸臨床研究進展[J].中國中醫急癥,2012,21(12):1989-1991.

山東省濰坊市壽光市中醫醫院(濰坊 262700)

10.3969/j.issn.1003-8914.2016.07.038

1003-8914(2016)-07-0981-02

(本文校對:劉言言2015-03-19)