我國船舶產(chǎn)業(yè)智能制造及其標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀與趨勢

吳笑風(fēng),岳 宏,石 瑤,王 晶(中國船舶重工集團(tuán)公司第七一四研究所,北京 100101)

研究綜述

我國船舶產(chǎn)業(yè)智能制造及其標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀與趨勢

吳笑風(fēng),岳宏,石瑤,王晶

(中國船舶重工集團(tuán)公司第七一四研究所,北京 100101)

智能制造是“中國制造 2025”的主攻方向,對促進(jìn)我國船舶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大意義。智能制造的核心是建立互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)化工業(yè)生態(tài),需要標(biāo)準(zhǔn)體系作為支撐。本文討論智能制造相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化趨勢,認(rèn)為現(xiàn)階段船舶產(chǎn)業(yè)制造端宜在鞏固夯實(shí)已有的數(shù)字化和自動化基礎(chǔ)上,在互聯(lián)互通和信息融合層面上進(jìn)行重點(diǎn)突破。智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系與現(xiàn)有的船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系在技術(shù)領(lǐng)域上有交集,但關(guān)注角度不同。在船舶產(chǎn)業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)化過程中,應(yīng)對 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行同步更新和維護(hù),形成互補(bǔ)。

船舶產(chǎn)業(yè);智能制造;標(biāo)準(zhǔn)化;標(biāo)準(zhǔn)體系

0 引 言

船舶產(chǎn)業(yè)是為水上交通、海洋資源開發(fā)以及國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是國家傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分。船舶產(chǎn)業(yè)也是國家發(fā)展高端裝備制造業(yè)的重要組成部分,是國家實(shí)施海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和重要支撐。本文討論的對象是船舶產(chǎn)業(yè)中的制造板塊,由船舶制造和船舶配套設(shè)備制造共同構(gòu)成。

如今,亞洲已確立了全球船舶制造中心的地位,中、日、韓三國形成三足鼎立之勢。日韓通過引進(jìn)、消化吸收歐美的先進(jìn)技術(shù),在船舶和配套裝備的多個(gè)領(lǐng)域中已經(jīng)具備與歐美抗衡的設(shè)計(jì)和制造水平,在高技術(shù)和高附加值船舶產(chǎn)品方面占有市場優(yōu)勢。相比之下,我國的船舶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)長期以來以散貨船等低附加值產(chǎn)品為主,在全球航運(yùn)和船舶市場低迷的形勢下受到強(qiáng)烈沖擊。

根據(jù)克拉克松數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì),2015 年全球新船累計(jì)成交 9 646 萬載重噸、3 377 萬修正總噸,同 2014 年相比分別下降 20.6% 和 24.1%,全球新船市場處于低位徘徊狀態(tài)。2015 年,中、日、韓三國分別成交 2 916萬、2 886 萬和 3 246 萬載重噸;而 2 014 年中、日、韓三國的成交數(shù)字分別為 5 389 萬、2 808 萬和 3 251萬載重噸。中國的新船成交量下降高達(dá)幅度 46%,是三國中下降幅度最大的國家。因此,我國船舶產(chǎn)業(yè)必須加快適應(yīng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、供求調(diào)整的“新常態(tài)”。

我國船舶產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”已是公認(rèn)事實(shí)。船舶和配套裝備制造端的突出矛盾正成為限制我國船舶產(chǎn)業(yè)趕超先進(jìn)國家的重要制約因素。海洋工程裝備和高技術(shù)船舶是《中國制造 2025》規(guī)劃中的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。《中國制造 2025》明確提出“以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線,以推進(jìn)智能制造為主攻方向”的發(fā)展思路,實(shí)現(xiàn)中國制造業(yè)由大變強(qiáng)的跨越。在船舶產(chǎn)業(yè)推進(jìn)智能制造,實(shí)現(xiàn)基于信息化和智能化的高效率、低成本制造,對促進(jìn)我國船舶產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)代造船模式上的跨越,實(shí)現(xiàn)從造船大國向造船強(qiáng)國,進(jìn)而從海洋大國向海洋強(qiáng)國的轉(zhuǎn)型具有重要意義。

智能制造具有較強(qiáng)的綜合性和系統(tǒng)性,不僅僅是單一技術(shù)的突破和裝備的應(yīng)用,而是制造技術(shù)與信息技術(shù)的深度融合與創(chuàng)新集成,是生產(chǎn)組織方式和商業(yè)模式的深刻變革。然而智能制造和現(xiàn)代造船模式均處于探索階段,如何與船舶行業(yè)現(xiàn)有的制造基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)高效融合是亟待理清的問題。2015 年 12 月,工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會聯(lián)合發(fā)布了《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2015 年版)》(以下簡稱《建設(shè)指南》),明確了建設(shè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系的總體要求、建設(shè)思路、建設(shè)內(nèi)容和組織實(shí)施方式,建立了智能制造體系參考模型,并提出了智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系框架,對現(xiàn)有智能制造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分類整理,以一種通用的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)框架對我國制造業(yè)各領(lǐng)域中智能制造的發(fā)展施以指導(dǎo)作用[1]。

本文首先介紹智能制造的內(nèi)涵和船舶行業(yè)制造技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,以及國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系和船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系框架,而后討論船舶行業(yè)制造技術(shù)的發(fā)展需求及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化趨勢,以期為船舶產(chǎn)業(yè)智能制造的發(fā)展提供參考,并在制造智能化進(jìn)程中“有標(biāo)可依”。

1 制造智能化與船舶行業(yè)制造板塊現(xiàn)狀

1.1制造技術(shù)的發(fā)展與智能制造

智能制造作為《中國制造 2025》的主攻方向,是落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的重要舉措,是我國制造業(yè)緊跟世界發(fā)展趨勢、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵所在。但實(shí)現(xiàn)智能制造不是一蹴而就的,而是一個(gè)漸進(jìn)式的發(fā)展過程。按照時(shí)下流行的“工業(yè) x.0”的概念對世界工業(yè)化進(jìn)程進(jìn)行劃分,通常認(rèn)為“工業(yè) 1.0”代表18 世紀(jì) 60 年代至 19 世紀(jì)中期通過水力和蒸汽機(jī)實(shí)現(xiàn)工廠機(jī)械化的時(shí)期。“工業(yè)2.0”代表19 世紀(jì)后半葉至 20 世紀(jì)初通過繼電器等設(shè)備和電氣自動化技術(shù)控制機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的時(shí)期。“工業(yè) 3.0”時(shí)期自 20 世紀(jì) 70 年代起并一直延續(xù)至今,在 2.0 時(shí)期的基礎(chǔ)上廣泛應(yīng)用電子與信息(數(shù)字化)技術(shù),使制造過程的自動化程度進(jìn)一步提高。也正是在這一時(shí)期,機(jī)器開始具備接管部分簡單“腦力勞動”的能力。“工業(yè) 4.0”是德國在 2013 年《高技術(shù)戰(zhàn)略 2020》中確定的工業(yè)發(fā)展概念,后被工業(yè)界廣泛引用,代表實(shí)體物理世界與虛擬網(wǎng)絡(luò)世界融合的時(shí)期,被認(rèn)為是制造業(yè)未來的發(fā)展方向[2]。

從市場需求驅(qū)動的角度看,制造業(yè)的生產(chǎn)方式沿著“小批量→少品種大批量→多品種變批量”的方向發(fā)展;資源配置方式沿著“勞動密集→設(shè)備密集→信息密集→知識密集”的方向發(fā)展;對應(yīng)地也衍生出制造技術(shù)“手工→機(jī)械化→單機(jī)自動化→剛性流水自動化→柔性自動化→智能自動化”的演變趨勢。這一過程中,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的迅速進(jìn)步促進(jìn)了制造業(yè)中從設(shè)計(jì)、制造到管理的全鏈條信息化和自動化技術(shù)的成熟和完善[3]。近年來,隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的重大突破,制造業(yè)也進(jìn)入了新一輪技術(shù)融合發(fā)展,即智能化時(shí)期。《中國制造 2025》針對我國制造業(yè)發(fā)展特點(diǎn)而設(shè)計(jì),具有一定的前瞻性,但與工業(yè) 4.0有完全不同的出發(fā)點(diǎn)和內(nèi)涵,是一個(gè)涵蓋工業(yè) 2.0 補(bǔ)課、工業(yè) 3.0 普及、工業(yè) 4.0 示范的并聯(lián)式發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃[4]。

目前,工業(yè)界對智能制造并沒有嚴(yán)格唯一的定義。根據(jù)Kang等[5]對德、美、韓三國智能制造相關(guān)技術(shù)的回顧和展望,智能制造系統(tǒng)將是對賽博物理系統(tǒng)(CPS)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、傳感器、智能能源、增材制造等技術(shù)的綜合應(yīng)用。目前一種流行的觀點(diǎn)認(rèn)為,從工作模式和功能的角度看,智能制造系統(tǒng)是“一種由智能機(jī)器和人類專家共同組成的人機(jī)一體化智能系統(tǒng),在制造過程中能進(jìn)行諸如分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等智能活動,通過人與智能機(jī)器的合作共事,擴(kuò)大、延伸和部分地取代人類專家在制造過程中的腦力勞動。它把制造自動化的概念更新,擴(kuò)展到柔性化、智能化和高度集成化[3]。”

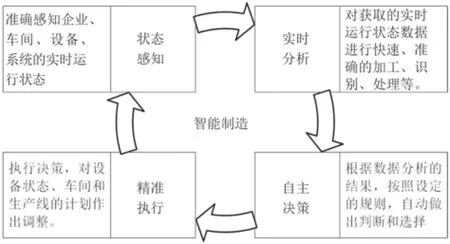

在我國信息化和工業(yè)化融合(兩化融合)實(shí)踐中正在興起一種新觀點(diǎn),即智能制造系統(tǒng)應(yīng)具備“狀態(tài)感知、實(shí)時(shí)分析、自主決策、精準(zhǔn)執(zhí)行” 4 個(gè)基本特征[6],(見圖1),即利用傳感系統(tǒng)獲取設(shè)備、車間、企業(yè)的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)信息和數(shù)據(jù),通過高速網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和信息的實(shí)時(shí)傳輸、存儲和處理,根據(jù)分析的結(jié)果,按照預(yù)設(shè)規(guī)則做出判斷和決策,再將處理結(jié)果反饋到現(xiàn)場調(diào)整執(zhí)行狀態(tài)。因此,智能制造的概念已不僅限于“制造智能”,而是延伸至企業(yè)協(xié)同層面的“系統(tǒng)智能”。

圖1 智能制造系統(tǒng)的特征Fig. 1 Characteristics of a smart manufacturing system

1.2船舶行業(yè)制造板塊現(xiàn)狀

“十二五”以來,我國對海洋領(lǐng)域的重視程度日益提高。特別是黨的十八大報(bào)告中“建設(shè)海洋強(qiáng)國”戰(zhàn)略部署和國家“一帶一路”重大戰(zhàn)略的先后提出,我國發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的迫切需求上升到了前所未有的新高度。在這樣的背景下,我國的船舶產(chǎn)業(yè)也取得了長足進(jìn)步,主要表現(xiàn)在:一是產(chǎn)能和產(chǎn)量顯著提高;二是科技創(chuàng)新能力有所提升;三是海工裝備全球份額明顯增長;四是配套自主化取得突破;五是產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。總體上看,現(xiàn)代造船模式[7-8]的理念已在我國船舶產(chǎn)業(yè)中初步成型。

然而我國船舶產(chǎn)業(yè)在加速發(fā)展過程中所面臨的問題也不容忽視,在當(dāng)前高技術(shù)和高附加值船舶市場的競爭中已落后日韓先進(jìn)船企。造成我國船舶產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”的原因,除船型研發(fā)設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)上的缺失外,船舶和配套裝備制造端的突出矛盾正成為重要的制約因素[9]。當(dāng)前船舶產(chǎn)業(yè)制造板塊的問題主要表現(xiàn)在制造效率、成本、用工人數(shù)等方面與日韓先進(jìn)船企的差距較大。部分單位通過技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)等手段正在逐步縮小制造技術(shù)上的差距。

在國家兩化深度融合發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)下,我國制造業(yè)中的信息化發(fā)展取得了很大進(jìn)展。數(shù)字化技術(shù)近年來已逐漸融入船舶制造業(yè)。根據(jù) 2015 年 6 月的數(shù)據(jù)[10],船舶等行業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)工具普及率超過 85%;同時(shí),智能制造、高速軌道交通、海洋工程等高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)比重超過 10%。在船舶和配套裝備制造單位中船舶產(chǎn)業(yè)制造板塊信息化和自動化程度的提升改變了船舶工業(yè)傳統(tǒng)的粗放型設(shè)計(jì)和生產(chǎn)模式。在船舶和配套裝備制造單位中,企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等信息化工具以及包括新型傳感器、工業(yè)機(jī)器人、智能控制系統(tǒng)等智能制造中具有代表性的共性技術(shù)已得到初步應(yīng)用,但在信息集成、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)間的互聯(lián)互通等方面與先進(jìn)生產(chǎn)制造模式相比仍有顯著差距。從總體上看,船舶行業(yè)制造板塊的自動化和智能化程度仍不夠高,“信息孤島”現(xiàn)象仍較為嚴(yán)重,綜合集成、協(xié)同與創(chuàng)新水平尚未達(dá)到應(yīng)有高度[11],尚不足以支撐我國船舶工業(yè)由大到強(qiáng)的快速轉(zhuǎn)型。

2 智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系

2.1智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系

隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)化的地位日益重要,并已上升到“國家質(zhì)量基礎(chǔ)[12]”的層面。標(biāo)準(zhǔn)體系不僅僅是一套技術(shù)規(guī)范,還是一種思維方式。以德國“工業(yè) 4.0”為例,其核心是建立一個(gè)人、機(jī)器、資源互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)化工業(yè)生態(tài),這就必然要求一個(gè)包含數(shù)據(jù)信息交換、識別、處理、維護(hù)等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)體系作為基礎(chǔ)。實(shí)際上,在“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略中,“標(biāo)準(zhǔn)化和參考架構(gòu)”的建設(shè)排在所有 8 項(xiàng)行動計(jì)劃的第一位[5]。

我國在實(shí)施《中國制造 2025》規(guī)劃時(shí)也已充分認(rèn)識到了標(biāo)準(zhǔn)化的必要性,提出了“智能制造,標(biāo)準(zhǔn)先行”的方針。《建設(shè)指南》是為解決智能制造中的標(biāo)準(zhǔn)缺失、滯后以及交叉重復(fù)等問題,充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在推進(jìn)智能制造發(fā)展中的基礎(chǔ)性和引導(dǎo)性作用,指導(dǎo)當(dāng)前和未來一段時(shí)間內(nèi)智能制造標(biāo)準(zhǔn)化工作而發(fā)布的。

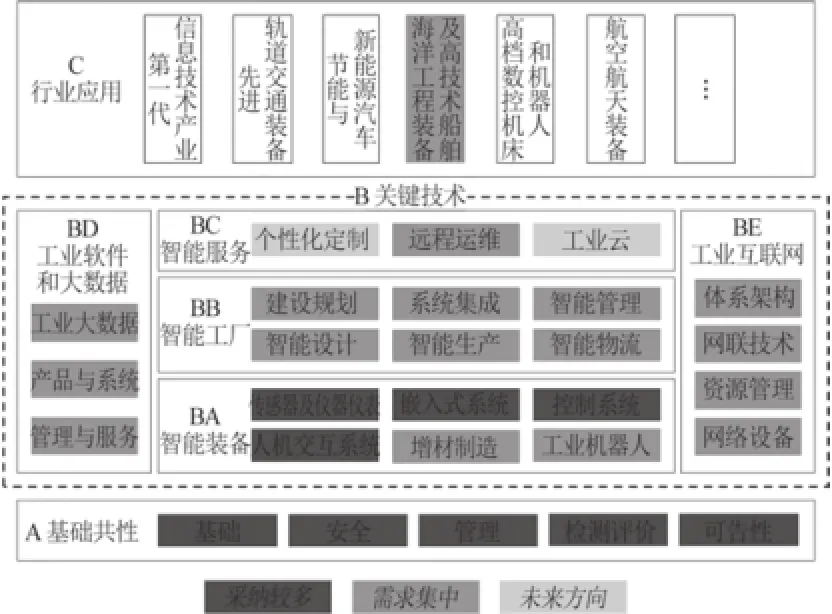

《建設(shè)指南》首先從系統(tǒng)要素層面給出了一種對智能制造系統(tǒng)的通用理解方式和描述方法,即從生命周期、系統(tǒng)層級、智能功能等 3 個(gè)維度建立了智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系參考模型,并由此提出了智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系框架。該框架包括“基礎(chǔ)”、“安全”、“管理”、“檢測評價(jià)”、“可靠性”等5類基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)和“智能裝備”、“智能工廠”、“智能服務(wù)”、“工業(yè)軟件和大數(shù)據(jù)”、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等 5 類關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及在不同行業(yè)的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。

2.2船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系

在船舶產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會工業(yè)一部共同組織船舶產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究機(jī)構(gòu)、相關(guān)全國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會及分技術(shù)委員會等單位編制了《船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系(2012年版)》。該體系是目前指導(dǎo)船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)、修理、管理和工程建設(shè)的依據(jù)。

《船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》由 4 層構(gòu)架組成:第 1 層為標(biāo)準(zhǔn)體系頂層;第 2 層通過細(xì)化分為金屬船舶制造、非金屬船舶制造、娛樂船和運(yùn)動船制造與修理、船用配套設(shè)備制造、海洋工程及其他浮動裝置制造、船舶修理及拆船等 6 大類;第 3 層是以第 2 層 6 大類為基礎(chǔ),將有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分為海洋船、內(nèi)河船、漁船、大型游艇、小艇、船舶動力裝置、船用機(jī)械設(shè)備、船舶電氣系統(tǒng)及設(shè)備、船舶導(dǎo)航通信和水聲設(shè)備、船舶舾裝設(shè)備、海洋工程結(jié)構(gòu)物、潛水器、船舶修理、船舶拆解等 14 個(gè)中類;第 4 層包括 55 個(gè)小類,是對上層中 9 個(gè)中類的進(jìn)一步細(xì)化。

3 我國船舶行業(yè)智能制造技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化需求

3.1船舶行業(yè)智能制造技術(shù)需求

與傳統(tǒng)制造模式相比,智能制造突出了知識(即信息)在制造活動中的價(jià)值。“狀態(tài)感知、實(shí)時(shí)分析、自主決策、精準(zhǔn)執(zhí)行”4 個(gè)特征都以數(shù)據(jù)和信息為基礎(chǔ)。船舶產(chǎn)業(yè)的零部件生產(chǎn)制造以多品種、變批量為主要特點(diǎn),既有別于汽車、家電等行業(yè)的大批量標(biāo)準(zhǔn)件流水線制造模式,也不用于航空、航天等行業(yè)的長周期單一制造模式。船舶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品種類繁多,產(chǎn)品和工藝的復(fù)雜程度不同,制造周期不同,部件特點(diǎn)各異、生產(chǎn)批量不定,因此在實(shí)現(xiàn)高效、有序、均衡、柔性的生產(chǎn)上具有更大的難度。并且隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化、精細(xì)化及功能的多樣化,產(chǎn)品在制造和管理過程中產(chǎn)生的信息量呈爆炸式增長趨勢,如何優(yōu)化系統(tǒng)的組態(tài),提高其信息處理的能力和效率成為了關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

根據(jù)對中國船舶重工集團(tuán)所屬單位智能制造發(fā)展需求的調(diào)研,現(xiàn)代造船模式的理念已經(jīng)在船舶產(chǎn)業(yè)單位得到了初步實(shí)踐,主要表現(xiàn)在:船體和配套零部件設(shè)計(jì)已具備數(shù)字化基礎(chǔ),生產(chǎn)流程安排基本流暢,部分單位擁有大型先進(jìn)自動化裝備,部分工序設(shè)置了數(shù)字化測量和數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié),ERP系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)較為普及。對照智能制造技術(shù)體系三維參考模型,船舶產(chǎn)業(yè)在制造技術(shù)上所具備的總體基礎(chǔ)在“生命周期”維度的“設(shè)計(jì)”和“生產(chǎn)”環(huán)節(jié),“系統(tǒng)層級”維度的“設(shè)備”至“企業(yè)”層級,以及“智能功能”維度的“資源要素”和“系統(tǒng)集成”層面,如圖1 所示。這直觀地印證了目前船舶產(chǎn)業(yè)單位在系統(tǒng)層級的重視程度較高,通過加大在信息化方面的投入,實(shí)現(xiàn)了從企業(yè)層級對設(shè)計(jì)生產(chǎn)的管理和內(nèi)部資源的調(diào)度。但由于互聯(lián)互通層面沒有打通,即存在“信息孤島”現(xiàn)象,機(jī)器之間、機(jī)器與控制系統(tǒng)之間、企業(yè)之間的信息共享和資源調(diào)配尚未實(shí)現(xiàn),協(xié)同層級上的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)通、協(xié)同研發(fā)、智能生產(chǎn)、精準(zhǔn)物流和智能服務(wù)等都無法實(shí)施。

相應(yīng)地,相關(guān)單位在制造智能化上的需求可分為兩類,一是對已有系統(tǒng)和環(huán)節(jié)的升級和優(yōu)化,包括三維設(shè)計(jì)、三維工藝和裝配仿真、生產(chǎn)過程優(yōu)化、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用、生產(chǎn)管理系統(tǒng)集成和優(yōu)化等;二是對系統(tǒng)的擴(kuò)展和新環(huán)節(jié)新技術(shù)的開發(fā),包括工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)聯(lián)通、大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用等方面。從需求中可以看出,船舶產(chǎn)業(yè)的智能制造發(fā)展需要在鞏固夯實(shí)已有的數(shù)字化和自動化成果上(定義為“鞏固基礎(chǔ)”階段),在互聯(lián)互通和信息融合層面上開展重點(diǎn)突破,首先實(shí)現(xiàn)“制造的智能”(定義為“智能應(yīng)用”階段),為系統(tǒng)的更深度融合并最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能(定義為“深度融合”階段)發(fā)展打下基礎(chǔ),(見圖2),是一個(gè)以數(shù)字化和自動化為前提、網(wǎng)絡(luò)化為基礎(chǔ)、智能化為方向的三層級發(fā)展思路。

圖2 智能制造技術(shù)體系三維參考模型中的船舶行業(yè)制造端現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢Fig. 2 Current status and development trend of the shipbuilding industry's manufacturing sector described by the 3D smart manufacturing technology reference model

3.2船舶行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)化需求

海洋工程和高科技船舶是《中國制造 2025》規(guī)劃中的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一,也是《建設(shè)指南》中提出的重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域之一。智能制造本身具有跨領(lǐng)域、跨行業(yè)的屬性。Jiang 等[13]提出,技術(shù)的發(fā)展是一個(gè)從無形向有形、概念向?qū)嶋H、單一向多元轉(zhuǎn)化的過程。這一過程中持續(xù)的采納、轉(zhuǎn)化和升級使得技術(shù)向不用的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)展。在制造領(lǐng)域,相當(dāng)多的技術(shù)具有基礎(chǔ)和共性特征,可為多個(gè)行業(yè)的制造板塊服務(wù)。而在具體行業(yè)應(yīng)用中,由于各行業(yè)制造板塊的特點(diǎn)和基礎(chǔ)存在差異性,即使對相同的技術(shù),實(shí)際適用的內(nèi)容和層次也有所不同。標(biāo)準(zhǔn)化是確保技術(shù)在被采納、轉(zhuǎn)化和升級過程中的適用性和兼容性的重要手段[14-15]。

智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系面向跨領(lǐng)域、跨行業(yè)的系統(tǒng)集成,聚焦數(shù)據(jù)交換、互聯(lián)互通,與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系存在交集,但非包含關(guān)系。智能制造標(biāo)準(zhǔn)化的對象是具有信息深度自感知、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析、智慧優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等功能的先進(jìn)制造過程、系統(tǒng)與模式。也就是說,智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系不是一個(gè)大而全的體系,而是一個(gè)聚焦在數(shù)據(jù)、通信和信息等方面的有限目標(biāo)體系。在船舶行業(yè)應(yīng)用中,智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)與《船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》互補(bǔ)。因此,在實(shí)施和制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的過程中,需要對標(biāo)準(zhǔn)對象的屬性進(jìn)行定準(zhǔn)確定位,使智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系間實(shí)現(xiàn)形成集成效應(yīng)。

如第 3.1 節(jié)中所述,船舶產(chǎn)業(yè)制造智能化發(fā)展趨勢可描述為在鞏固夯實(shí)已有的數(shù)字化和自動化成果上,在互聯(lián)互通和信息融合層面上開展重點(diǎn)突破。這一趨勢在智能制造系統(tǒng)架構(gòu)三維參考模型中呈向外擴(kuò)散的模式(見圖2)。相應(yīng)地,智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)自下而上的填充模式與智能制造系統(tǒng)在三維體系結(jié)構(gòu)模型中的擴(kuò)展趨勢相吻合(見圖3)。調(diào)研結(jié)果顯示,各單位在現(xiàn)有的制造系統(tǒng)中對智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系中的A 類“基礎(chǔ)共性”標(biāo)準(zhǔn)采用較多;在已有的自動化制造基礎(chǔ)設(shè)施中,對 BA 類“智能裝備”中成熟技術(shù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也有較多采納;同時(shí),根據(jù)自身信息化發(fā)展的階段,對 BB 類“智能工廠”、BD 類“工業(yè)軟件和大數(shù)據(jù)”以及 BE 類“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”中的部分基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了采用,或在系統(tǒng)升級方案中提出了較為集中的需求。其中,由于工業(yè)機(jī)器人、增材制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),以及智能工廠等技術(shù)興起的時(shí)間還不長,國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的積累還不多。此外,作為智能制造系統(tǒng)中較高的發(fā)展層級,技術(shù)尚未成熟,BC 類“智能服務(wù)”的標(biāo)準(zhǔn)也有較多缺失。這些缺失內(nèi)容都是未來智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步發(fā)展和完善的主要方向。

在現(xiàn)有的船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和國際船舶相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)中,尚沒有出現(xiàn)與智能制造直接相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。而隨著智能制造技術(shù)與制造板塊中的現(xiàn)有技術(shù)融合,智能制造的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容也將與船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)間發(fā)生關(guān)聯(lián)。例如,在 AAE 小類“船舶建造技術(shù)及工藝”、AAF 小類“船舶制造工藝裝備”以及 AAI 小類“信息技術(shù)及其應(yīng)用”等類別的標(biāo)準(zhǔn)中包括關(guān)于制造工藝參數(shù)和設(shè)計(jì)制造數(shù)據(jù)庫等方面的標(biāo)準(zhǔn),而隨著先進(jìn)制造技術(shù)和信息化技術(shù)的推廣應(yīng)用,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對象將受到影響,2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系間的耦合程度也將進(jìn)一步加深。

隨著智能制造技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展、新生產(chǎn)模式和新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn),智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系都需要不斷調(diào)整和完善。二者都是動態(tài)發(fā)展的龐大系統(tǒng),產(chǎn)業(yè)界對智能制造以及基于智能制造和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)識都將逐步深入,因此 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系也必然經(jīng)歷動態(tài)調(diào)整更新的過程。目前,2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系都初步形成了基礎(chǔ)框架。在行業(yè)應(yīng)用中,宜以“急用先行”原則對缺失標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。《建設(shè)指南》提出以2-3 年為周期及時(shí)開展標(biāo)準(zhǔn)體系更新、標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審和維護(hù)工作。對《船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》也可制定相應(yīng)的修訂計(jì)劃,使 2 個(gè)體系的交集處保持同步。

圖3 智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系中的船舶行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢Fig. 3 Current status and development trend of the shipbuilding industry's smart manufacturing standardization in the smart manufacturing standardization system architecture

4 結(jié) 語

在船舶產(chǎn)業(yè)推進(jìn)智能制造,實(shí)現(xiàn)基于信息化和智能化的高效率、低成本制造,對促進(jìn)我國船舶產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)代造船模式上的跨越,實(shí)現(xiàn)從造船大國向造船強(qiáng)國,進(jìn)而從海洋大國向海洋強(qiáng)國的轉(zhuǎn)型具有重要意義。國內(nèi)制造業(yè)在向智能化轉(zhuǎn)型過程中歸納出“狀態(tài)感知、實(shí)時(shí)分析、自主決策、精準(zhǔn)執(zhí)行”4 個(gè)描述智能制造系統(tǒng)的基本特征。而究其內(nèi)涵,智能制造的概念已不僅限于“制造智能”,而是已延伸至企業(yè)協(xié)同層面的“系統(tǒng)智能”。

實(shí)現(xiàn)智能制造是一個(gè)漸進(jìn)式的發(fā)展過程。在船舶行業(yè)實(shí)施智能制造是一個(gè)以數(shù)字化和自動化為前提、網(wǎng)絡(luò)化為基礎(chǔ)、智能化為方向的三層級發(fā)展思路。智能制造系統(tǒng)的發(fā)展階段可通過《建設(shè)指南》中提出的智能制造技術(shù)體系三維參考模型表征,為企業(yè)提供定性的智能制造狀態(tài)評估和發(fā)展方向定位工具。本文認(rèn)為在目前尚缺乏對智能制造水平定量化評估工具的情況下,可參考借鑒《兩化融合評估指標(biāo)體系》[16]開展相關(guān)工作,并適時(shí)針對船舶行業(yè)需求建立專用的評估指標(biāo)體系。

“智能制造,標(biāo)準(zhǔn)先行”。智能制造的核心是建立互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)化工業(yè)生態(tài),需要標(biāo)準(zhǔn)體系作為支撐。智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系面向跨領(lǐng)域、跨行業(yè)的系統(tǒng)集成,聚焦數(shù)據(jù)交換、互聯(lián)互通,與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系存在交集,但非包含關(guān)系。現(xiàn)有的船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和國際船舶相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)中尚未出現(xiàn)與智能制造直接相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),但隨著先進(jìn)制造技術(shù)和信息化技術(shù)的推廣應(yīng)用,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對象將受到影響,2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系間的耦合程度也將進(jìn)一步加深。因此,智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系都需要經(jīng)歷動態(tài)調(diào)整和完善,在制造實(shí)踐中形成有效互補(bǔ)。

[1]《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》解讀[EB/OL]. (2016-01-06). http://www.gov.cn/zhengce/2016-01/06/content_5030971.htm.

[2]楊君. 工業(yè)4.0制造業(yè)的新生[N]. 光明日報(bào), 2015-03-26(13).

[3]王隆太. 先進(jìn)制造技術(shù)[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 2005.

[4]李克強(qiáng). 催生新的動能實(shí)現(xiàn)發(fā)展升級[J]. 求是, 2015(20):3-6.

[5]KANG H S, LEE J Y, CHOI S S, et al. Smart Manufacturing:past research, present findings, and future directions[J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturinggreen Technology, 2016, 3(1): 111-128.

[6]王焱. 智能制造技術(shù)在航空領(lǐng)域的應(yīng)用與展望[N]. 中國航空報(bào), 2015-03-16(2).

[7]管義鋒, 陶永宏. 國外艦船先進(jìn)制造技術(shù)——現(xiàn)代造船技術(shù)(上)[J]. 中外船舶科技, 2008(2): 14-16.

[8]陶永宏, 管義鋒. 國外艦船先進(jìn)制造技術(shù)——現(xiàn)代造船技術(shù)(下)[J]. 中外船舶科技, 2008(3): 5-8.

[9]林濱. 高附加值船舶研發(fā)建造特點(diǎn)及條件[J]. 江蘇科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版), 2010, 10(4): 34-40. LIN Bin. Characteristics and conditions of R & D and building of high value-added vessels[J]. Journal of Jiangsu University of Sscience and Technology (Social Science Edition), 2010,10(4): 34-40.

[10]苗圩. 國務(wù)院關(guān)于信息化建設(shè)及推動信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展工作情況的報(bào)告[R]. 北京: 工業(yè)和信息化部, 2015.

[11]造船行業(yè)企業(yè)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展水平評估報(bào)告(2011年度)[R]. 廣州: 中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會, 2012.

[12]徐建華. 國家質(zhì)量基礎(chǔ)是制造強(qiáng)國的重要支撐[EB/OL]. 中國質(zhì)量新聞網(wǎng), (2014-09-15). http://www.cqn.com.cn/news/ zgzlb/diliu/951293.html.

[13]JIANG H, ZHAO S K, YIN K Q, et al. An analogical induction approach to technology standardization and technology development[J]. Systems Research and Behavioral Science, 2014,31(3): 366-382.

[14]ZUEHLKE D. Smart factory-towards a factory-of-things[J]. Annual Reviews in Control, 2010, 34(1): 129-138.

[15]舒輝, 劉蕓. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化問題的研究綜述[J]. 科技管理研究,2015(13): 151-157. SHU Hui, LIU Yun. Literature reviews on researches about problems of technology standardization[J]. Science and Technology Management Research, 2015(13): 151-157.

[16]周劍, 陳杰. 制造業(yè)企業(yè)兩化融合評估指標(biāo)體系構(gòu)建[J]. 計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng), 2013, 19(9): 2251-2263. ZHOU Jian, CHEN Jie. Index system construction for assessing integration of informatization and industrialization in manufacturing enterprises[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2013, 19(9): 2251-2263.

Current status and development trend of smart manufacturing technology and standardization of China's shipbuilding industry

WU Xiao-feng, YUE Hong, SHI Yao, WANG Jing

(The 714 Research Institute of CSIC, Beijing 100101, China)

Implementing smart manufacturing is significant to the development of China's shipbuilding industry and has been set as the main direction of the “Made in China 2025” plan. The core idea of smart manufacturing is to set up an interconnected industry network, which relies on a well established standardization system. This paper discusses the current status and trends of smart manufacturing technology and standardization in China's shipbuilding industry. The study suggests that the manufacturing sectors in the shipbuilding industry to raise the level of digitalization and automation before to attempt to make breakthroughs in the interconnection and information fusion stages. The newly proposed smart manufacturing standardization system overlaps the existing shipbuilding industry standardization system in terms of some technology contents, but they have distinct dimensions. It suggests that during adopting smart manufacturing techniques, synchronized updating and maintenance should be done to both standardization systems to remain them complementary.

shipbuilding industry;smart manufacturing;standardization;standardization system

U66

A

1672-7619(2016)05-0001-06

10.3404/j.issn.1672-7619.2016.05.001

2016-03-07

吳笑風(fēng)(1986-),博士,研究方向?yàn)橄到y(tǒng)工程,艦船與海洋領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)化等。