扎哈·哈迪德:建筑女王的傳奇人生

鐘愷琳

大師檔案 Zaha Hadid

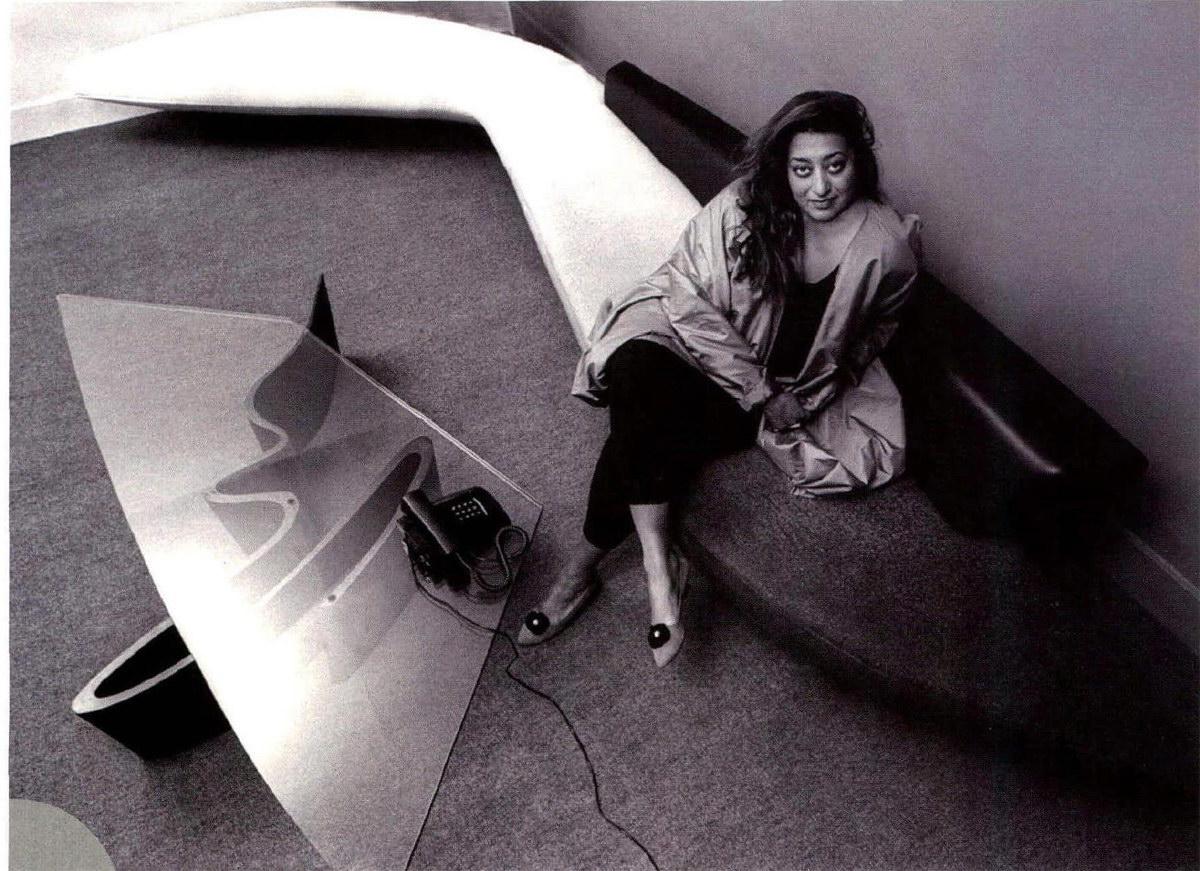

扎哈·哈迪德1950年出生于巴格達,是一名伊拉克裔英國籍女建筑師。她本科在黎巴嫩就讀數學系,1972年進入倫敦的建筑聯盟學院AA學習建筑學,師從荷蘭著名建筑師雷姆·庫哈斯。1977年畢業獲得倫敦建筑聯盟(AA,Architectural Assoclation)碩士學位。此后加入大都會建筑事務所,與雷姆·庫哈斯(Rem Koolhass)和埃利亞·增西利斯(Elia Zenghelis)一道執教于AA建筑學院,后來在AA成立了自己的工作室,直到1987年。她還在哈佛大學設計研究生院執教。

2004年3月21日,海耶基金會把被譽為建筑界諾貝爾獎的普立茲克獎頒給了扎哈·哈迪德。她由此創下了兩項紀錄——是該獎項創立25年以來的第一位女性獲槳者,還是最年輕的獲獎者。評委之一、里斯大學的建筑學教授卡洛斯。吉門內茲這樣評價她的貢獻:“她讓建筑成為都市精力的虹吸管,讓我們看到了城市生命力的噴薄和流動。”

勤奮高產的“瘋子”

“建筑師都是瘋子。我們熬夜工作,有時五個夜晚不睡覺,”扎哈上個月接受英國廣播公司(BBC)采訪時說,“當你筋疲力竭時,你就有點精神錯亂了。”

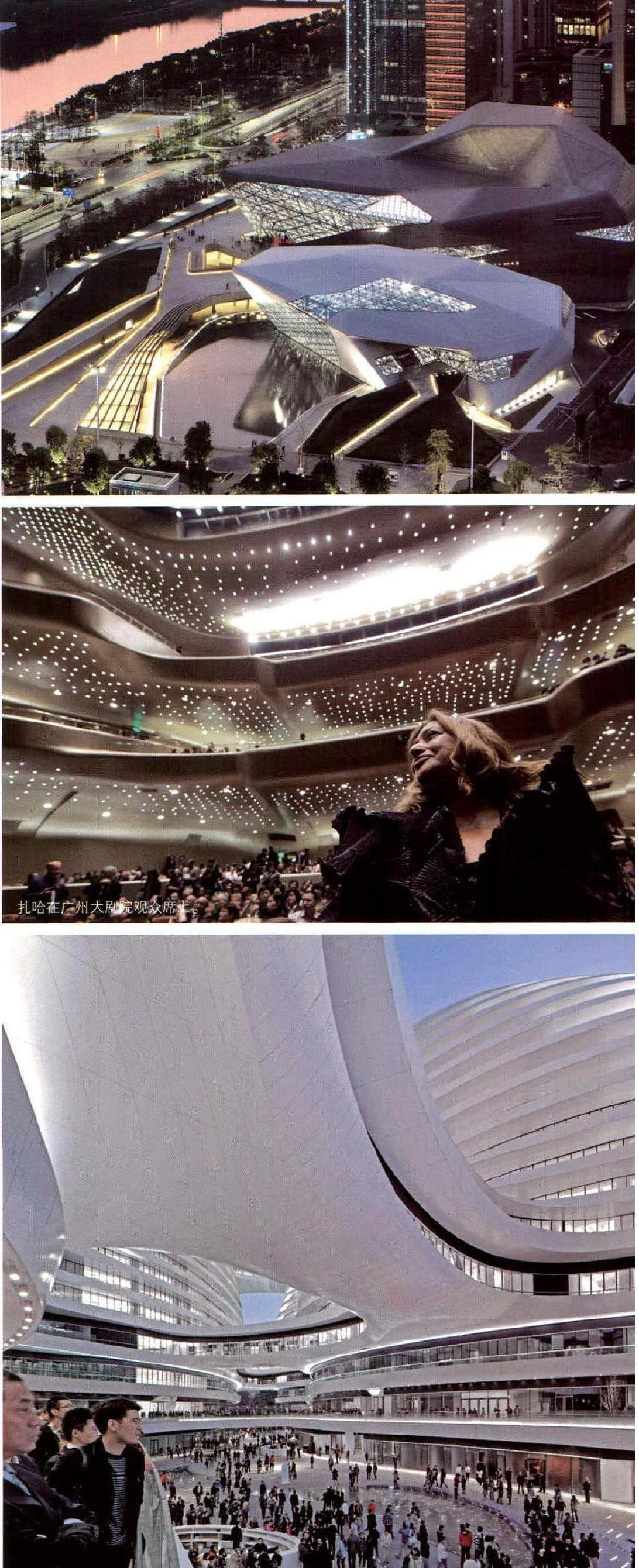

如果從扎哈開始學習建筑設計算起,在她四十余年的建筑生涯里,她的設計遍布全球,而且因為總是奇形怪狀,所以很容易讓人眼前一亮、過目難忘。比如在中國,她就因設計了望京SOHO大廈、廣州歌劇院、南京青奧中心等項目成名。而事實上,她“浮夸”的風格在中東和南美國家也頗受歡迎。

不得不承認的是,扎哈的確充滿想象力,而且還很高產。除了在全球各地留下建筑作品,她還參與了幾乎所有門類的設計,包括門窗、家居、雕塑擺件、燈具、餐具等,其中不少作品還被紐約現代藝術博物館、法蘭克福德意志建筑博物館永久收藏。

建筑界“女王”

作為一位女建筑師,要在男性主導的建筑世界里爭得一席之地,并非易事。

在男女比例極為懸殊的建筑領域,扎哈·哈迪德是獨一無二的人物。然而,世界對于這位性格強硬的女性建筑師似乎總是不那么友善。在早些時候接受采訪時,哈迪德對于建筑界的性別歧視問題感到不安。

“我沒有任何先例,”當被問及建筑界的性別歧視,哈迪德表示,“我不能參加男性俱樂部,也不能去打高爾夫球。但我不介意。我想我一直都處在邊緣,我也不介意身處邊緣位置”作為少有的女性建筑師,扎哈在建筑界走的每一步都在與男性同行深度競爭中走來,她的成功來之不易。巧合的是,扎哈在中國打響名堂的作品,廣州大劇院,就是跟自己“師傅”庫哈斯苦苦PK才拿下的。當年,廣州大劇院的最后兩個設計入選方案分別來自扎哈·哈迪德以及他的導師庫哈斯所率領的團隊(后者是“大褲衩”CCTV大樓的設計者)。最終,扎哈·哈迪德的方案脫穎而出。

實際上,扎哈的事業發展確實并非一帆風順。1979年她成立了自己的建筑設計公司,1993年才接到第一個項目。1994年,她在威爾士首府卡迪夫一個歌劇院的競標中獲勝,但是她的設計方案受到當地人強烈反對,最終被棄用。這名女建筑師坦言,在卡迪夫設計項目失敗后,約6年時間她沒接到設計項目,收入全都是靠教課、演講等。

2000年后,哈迪德終于時來運轉。2004年,她贏得建筑領域最高榮譽普里茨克建筑獎,成為第一位贏得該獎項的女建筑師;2012年,英國女王伊麗莎白二世封她為爵士;2016年年初,她贏得英國皇家建筑師協會頒發的“皇家金獎”。

能掙得這樣的地位非常不容易,建筑世界一向由男性掌權,時至今日知名的女建筑設計師仍然寥寥可數——除了扎哈,第二位獲得普利茲克獎的女建筑師是日本的妹島世和。

大膽超前創新VS怪異不合時宜

扎哈被稱為“曲線女王”,意指獨具個性的參數化建筑外表,同時還有人稱她“女魔頭”,多半是由于其在專業領域里的嚴厲、以及在面對公眾時的驕傲。

她的設計風格鮮明,也飽受爭議。她的作品之一、位于韓國首爾的“東大門設計廣場”被批評為像一艘丑陋的太空船,還是“緊急迫降”。去年,日本政府淘汰了哈迪德設計的2020年東京奧運會主會場方案,重新招標,原因是造價太高。東京奧運主會場的設計風格備受吐槽,外形被戲稱為“自行車頭盔”或者“牡蠣”;而且它的高度達到70米,與周邊環境不協調。

而由哈迪德及其團隊設計的廣州大劇院,則是她進入中國市場的成名作。當時,扎哈德對廣州大劇院的設計方案十分另類,一些專家覺得不靠譜,但也有業內資深專家力挺她的方案。最終,扎哈·哈迪德的方案取勝。

有業界人士指出,廣州市民雖然目前仍處于消化吸收這種超前的建筑大作所散發的文化進程之中,但無疑廣州大劇院為廣州這座城市提升了一定的文化品位。

扎哈是怎么創作的?

扎哈在20世紀70年代求學期間,開始對20年代的蘇聯前衛藝術感興趣,包括維奇的至上主義和康定斯基的構成主義。她說:過去我認定有無重力的物體存在,而現在我確信建筑就是無重力的,是可以漂浮的。自她在1979年創立了自己的工作室,開始大量參與國際競賽,在她設計中出現銳角三角形和長弧曲線,那些炸裂開的碎片在城市的上空橫飛,給我們帶來前所未有的壓倒性的視覺沖擊力。學數學出身的哈迪德認為,建筑設計就像科學實驗一樣,你必須拋棄現有的語言,從另外一個角度去考慮問題,試驗再試驗,因為所有現有的語言都有他的局限性。

她被認為是玩弄形式的大師,她的形式技巧通常被定義為“動態構成”,就是用不動的畫面表現運動的效果。它們包含一種“具有傾向性的張力”,在靜止的藝術作品中運動感的產生有許多種途徑,例如改變形狀的比例或透視的角度,使畫面變形或者傾斜,還有重疊,頻閃等手段哈迪德的設計手法:

1.楔形物的運用

2.傾斜于變形

3.形式組合。板片一螺旋物一集束的管狀物

4.布景。失重感的構圖,傾斜的地平線,夸張的透視變形,傾斜放置的畫面

5.繪畫。高空俯沖式的場面.低飛于屋頂上空的慢板換景,從地平線下視點得到超級深度變形,多視點的拼貼和頻閃式樣。

6.顏色

7.表現法

她自己評價自己的風格:唯一,不同,原創。她說,建筑不是藝術,它首先考慮的一定是不同項目的要求。建筑物必須有功能性,它牽涉結構,力學,工程學等等,它不僅僅是表達。扎哈曾經說過,“我自己也不曉得下一個建筑物將會是什么樣子,我不斷嘗試各種媒體的變數,在每一次的設計里,重新發明每一件事物。建筑設計如同藝術創作,你不知道什么是可能,直到你實際著手進行。當你調動一組幾何圖形時,你便可以感受到一個建筑物已開始移動了。”從約束中解放出來,這種解放并不是從重力中解放而是從現存的秩序中解放,由此而產生新的秩序。這意味著如何利用空間和創造空間,這就是從維奇和至上主義中所學到的。她的設計中代表性的工具包括:圖表處理,創作策略,空間概念,典型設計和對居住形態的創新。她創作的這些空間代表了一種現象,那就是人類所生存的空間已不再只是聚集于重要的軸心和邊緣,也不再有明顯的地域界限。扎哈從自然景觀中汲取了靈感,通過對這些自然景觀的研究,她嘗試著創造出類似于自然界的,不具備明確定義的模糊空間。她說:“我們從自然景觀的普遍特征中看到,與傳統城市建設不同的是,空間之間柔和的過渡是相互影響,滲透的。這種對空間的限定是很細微的。也許有人說這是混亂和無序的,但是正是這種模糊的空間往往比那些確定而僵硬的空間更能激發人們的行為。”她還說:“但這并不意味著我們放棄了建筑學,屈服于無理性的自然界。重要的是我們想找出那些潛在的價值,從而激發創造的靈感,來適應當代復雜,短暫的生命過程。”