民族文化生態村建設中花腰傣婦女的角色參與

——以云南省新平縣南堿為例

章立明

(云南大學民族學與社會學學院)

從2002年7月起,新平南堿被云南民族文化生態村 (以下簡稱生態村)項目列為精品示范村之一,經過十余年的發展,南堿在全國范圍內起到了項目的示范和推廣作用。2012年,我們運用參與觀察與個案訪談對南堿進行回訪式研究,考察生態村建設中婦女的角色參與情況,以期探討此類外源型項目的可持續發展問題。

一、南堿村民生產活動中的性別分工

南堿村民小組行政隸屬于云南省新平縣腰街鎮曼蚌村委會,2009年,南堿共有56戶275人,勞動力150人,屬于漠沙花腰傣的傣雅支。南堿坐落在漠沙江西岸,河口糖廠的下方,緊靠新平—細丫口公路92千米處,距鎮政府所在地腰街10余千米,交通便利,集市眾多。

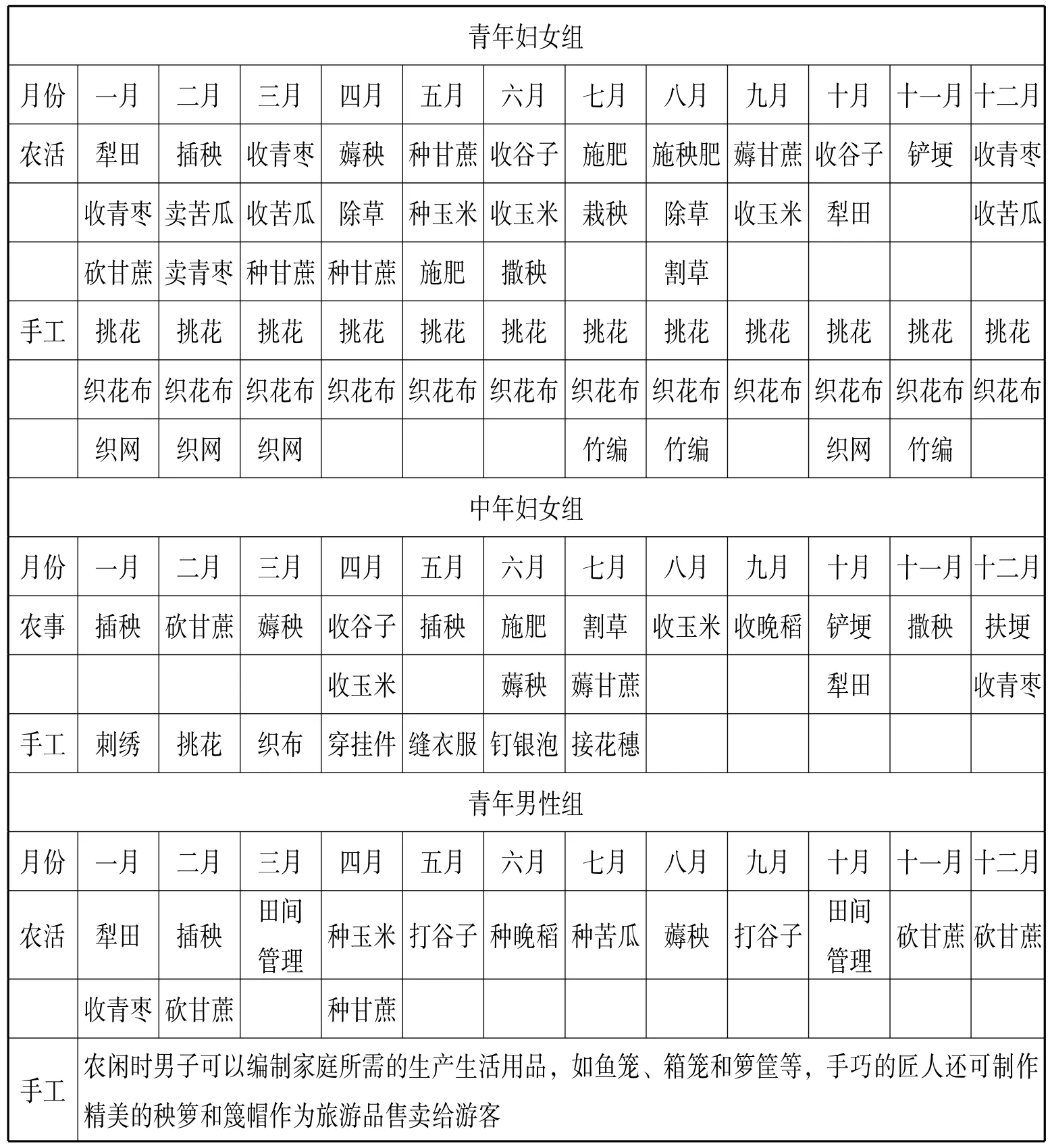

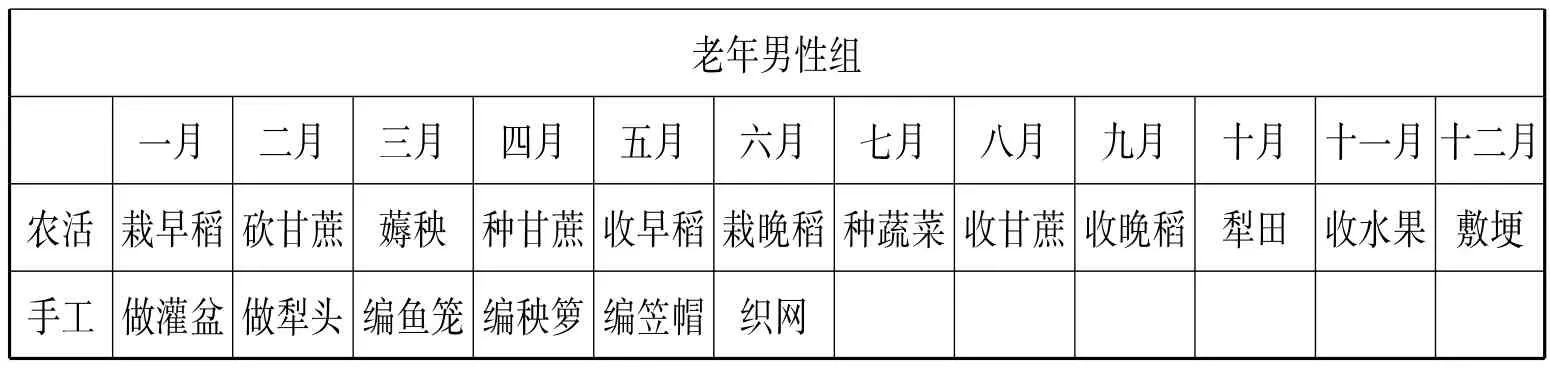

南堿自然資源優越,地處海拔520—540米的河谷地帶,屬于典型的亞熱帶氣候,特別適合熱帶作物生長,主要作物有甘蔗、水稻、青棗、荔枝和芒果等。作為一個以種植業為主的農業村寨,南堿村民的一年四季都圍繞著田間地頭進行勞作,除了栽種水稻、玉米和收割水稻、甘蔗等農忙季節外,以上作物的田間管理工作也很煩瑣,如薅秧、薅甘蔗、施肥、割草、打藥,以及其他一些輔助性的工作如犁田、鏟埂、敷埂和放田水等都需要投入大量的勞動力。此外,田地里采摘的苦瓜和青棗除了由外來商販進行收購外,零星的也需要每戶人家自行運到附近集鎮上去售賣。為了更好地完成這些生產任務,安排好一年四季的日常生活,南堿村民產生了細致的性別分工,包括兩性不同年齡組別的活動都很明確。我們根據觀察與訪談中收集的性別分工資料整理制作了南堿生產活動與性別分工表,如表1所示。

表1:南堿生產活動與性別分工

續 表

在南堿這樣一個以農業生產為主的民族村寨里,除了犁田和耙田活是男人的專屬活計外,其他的農活特別是所有的家務活全是由各個年齡段的婦女們在做,比如上了年歲的婦女也要承擔養雞、種菜和看護孫輩的任務,對于大多數成年婦女來說更是一年四季地要進行薅秧、薅甘蔗、施肥、割草、打藥和趕街子的勞動,可以說,南堿婦女撐起了生產生活的大半邊天。

二、生態村建設中南堿婦女的角色參與

南堿婦女在日常生活中的作用是毋庸置疑的,那么,她們在生態村建設中發揮了什么樣的作用呢?我們對南堿的回訪式研究就是要了解生態村建設對南堿村民思想意識和行為方式帶來的影響和改變,特別是作為生產生活能手的南堿婦女的角色參與問題。通過以下三個訪談個案,我們大致可以勾勒出南堿婦女在生態村建設中的角色參與情況。

1.婦女是傳習館建設的生力軍,也是使用傳習館的主力軍

在南堿生態村建設的10余年間,男女村民們投工投勞3.8萬人次,參加修道路、通水溝、改造舊村、蓋民族文化傳習館、設立村標等村容村貌的建設與改造工作,其中建蓋傳習館具有十分重要的意義。這一點可以通過訪談南堿村民小組長刀某得到印證。

問:誰提出要蓋傳習館的?

(刀某)答:生態村項目開大會給村民說,蓋傳習館是把我們花腰傣 (女人)的服裝、生產工具收進去,外面的人會來看,可以賣門票,會有一些收入。

問:傳習館花了多長時間蓋成?

答:傳習館方案確定后,從平地基到蓋好 (館舍),村民們只用了兩個多月的時間。

問:村上男人出工的多,還是婦女出工的多?

答:差不多些。男人在家男人來,女人在家女人來。

問:傳習館里280多件的服飾、勞動用品、生活用品等展品,是怎么收集的?

答:是村民家里拿來的。項目組先開大會做動員,說要收什么,大家就回去找 (家里的東西)來,項目組派人來看,好的就擺在里面了。

問:村民找項目組要經濟補償了嗎?

答:不要錢,是自愿的。

問:這些 (藏品)全部都是南堿村民的?

答:大部分是,有些是鎮上做工作從其他村子里找來的。

問:對于傳習館,還有什么要補充的?

答:如果以后有條件,還要再蓋一個活的傳習館,婦女可以表演紡紗、織布、刺繡、唱小調、跳舞。

問:(村上)都有哪些人參加唱歌、跳舞表演?

答:男男女女都有,看的人多,主要是女的在演。有些人年紀大了,害羞,就不整了。大多是年輕的 (女孩)來表演。

問:婦女還為傳習館做了哪些事?

答:村上修了2個水沖廁,每天要輪2家去沖洗,一般是女人去得多。

問:建了生態村后,南堿婦女有哪些改變?

答:一些婦女開始穿民族服裝了,老早以前所有婦女都穿民族服裝,后來穿的人就少了。現在婦女們積極參加唱歌、跳舞等活動,農閑時幾乎每天都要到(傳習館外的空地)去練唱歌、跳舞、排節目,熱鬧得很。

2.婦女成為傳承花腰傣服飾文化的最佳載體

作為傣族的一個支系,花腰傣因其繁復絢麗的女裝而得名,可見其女裝的魅力,花腰女裝由頭帕、短衣、長袖衣、筒裙帶、圍腰、臀飾和綁腿7個部分組成,而男裝則相對簡單和樸素。作為花腰文化的一部分,日常生活中婦女們是如何著裝的呢?為此,我們專門訪談了普通村民張某,了解花腰婦女們的日常著裝情況。

問:村里人什么時候穿民族服裝?

(張某)答:傳習館有活動 (唱歌、跳舞),村上就通知穿,平時干活不用穿,麻煩多。繡花費功夫,還會掉 (褪)色。土布做的裙子,一次要穿兩條以上,天太熱。一個人不好穿,要有人幫忙穿。

問:村上組織的哪些活動要穿民族服裝?

答:過四月節,老的小的要一起演節目,媽要教姑娘還有兒子媳婦穿衣裳。

問:現在村里上年紀的人在穿 (民族服裝),也是村上通知的嗎?

答:是習慣了。老人家穿不來 (慣)街上買的 (布料)。

問:老年人的服裝都是她們自己做的嗎?

答:老人會用木制水平機織麻布,染成黑色,用絲線繡各種圖案花紋,有長在田埂間的四角花、公雞的雞冠和秧籮的紋理等。做媽要教給姑娘的,在以前不會做針線活的女人,是找不到婆家的。

問:對本民族的服裝,你有什么建議嗎?

答:不要用土布縫了,也不要繡花了,改改樣式,穿著方便,才會有人平日里也穿。

服飾是民族文化中最重要的內核之一,女性服飾更是被認為是族群與性別的符號,如朱迪斯·巴特勒認為:“如果性別屬性不是表達性的而是操演性的,那么這些屬性實際上建構了所謂它們表達或展現的身份。”也就是說,人們往往簡單地把民族文化與服飾文化等同,進而與女性性屬等同,因此,考察女性的著裝情況也是為了了解南堿人是如何理解民族文化進而表現民族文化的。2009年5月22日的四月節,生態村管委會決定成立南堿老中青三代婦女參加的服裝表演隊,固定節目就是表演母親給女兒或媳婦穿衣的過程,從而展示花腰女裝的濃郁民族風情。

3.婦女委員只是生態村管委會工作的旁觀者

在生態村建設過程中,南堿婦女更多從事的是具體性工作,其實她們的能動性還有發揮空間,比如說參與生態村建設的決策與管理,但是對于70%沒有上過初中的南堿婦女來說,要想參與生態村的管理又是不現實的。即使是身為村民小組一員同時也是管委會成員的婦女委員來說,也只是管委會工作的旁觀者,這一觀點是從我們對南堿現任婦女委員譚某的訪談中得出的。

問:你是生態村建設管委會的成員嗎?

(譚某)回答:是的。

問:管委員多久開一次會?

答:記不清了。

問:上一次開會什么時間?講了什么?

答:記不清了。

問:管委會開會時,你發言嗎?

答:聽的時候多。

問:村上開大會,村里都有哪些人參加?

答:一家來一個,有男有女,下雨天在會議室開,地方小,多數時間是男的去。

問:婦女去開大會時,有婦女在會上發言嗎?

答:很少。村長、管委會干部說了要做什么怎么做,自己聽明白了就去做。

問:生態村建設要讓村民表演歌舞,你去參加嗎?

答:有空的時候就去。

問:有了生態村項目,你覺得最大的變化是什么?

答:房子建得比較整齊,平了路,留有街道。原來生態村設計時要村民建蓋土掌房,但村民在改造房屋時都蓋成了磚房,因為磚房不漏雨。還有就是村里種植的品種多了,過去只種韭菜和芒果,現在會種苦瓜、甜脆豌豆和青棗等。

問:生態村給你家帶來了什么變化?

答:建了生態村后感到各方面都好起來了。過去沒有見過傳習館,現在村里就有。村長說 (建)傳習館好,讓外面的人來看 (花腰傣的東西),有了傳習館以后,外面的人來得也多了。 (去年)他們來趕四月節,給家里增加了一點收入。要是游客來得多了,我們的收入就會多起來。這樣,對村子才會好。

三、結論與討論

隨著南堿的聲名遠揚,吸引了各級政府、國內外學者和游客的眾多目光,各種政策性支持、媒體報道以及學術研究都在悄然地改變著南堿人的行為觀念。我們在田野調查中發現,南堿兩性村民都認可生態村建設給南堿帶來的明顯改變,如美化的村容村貌以及增加的村民非農收入等,特別是近年來村中辦起的農家樂為游客提供餐飲、住宿以及漂流等項目。然而南堿作為一個正在變遷中的傣族村寨,民族文化傳統相對薄弱,許多傳統知識和技藝,如染布、織布、拉線、蔑編、制陶、祭龍等正在慢慢消失,如何保護和傳承花腰傣文化已經到了刻不容緩的地步。通過三則訪談,我們得知南堿婦女在生態村建設中的角色參與至多是其 “家庭再生產角色的延伸”,說不上發揮了什么主體性,當然,這也不能簡單地歸結為 “婦女素質低”的問題,而是管委會在進行制度設計時要考慮到婦女在日常生活中的三重角色問題,讓婦女能夠通過生態村建設實現自身能力的提升,并且能夠從發展項目中獲益,最大限度地發揮自己的能動性,為此類外源型項目能夠落地生根進而開枝散葉提供最寶貴的人力資源保障。