電解飽和食鹽水實驗的改進

田雙

摘 要: 對電解飽和食鹽水實驗的改進,便于操作,并加快反應速率,使實驗現象明顯,提高實驗的成功率。

關鍵詞: 電解 飽和食鹽水 實驗改進 鐵片 碳棒

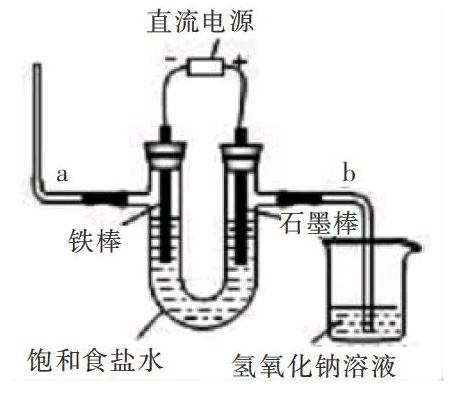

電解飽和食鹽水的實驗,對引導學生掌握工業上如何制取氯氣的原理有著重要作用。在中學化學教材(蘇教版)必修1專題2的第一單元中,涉及氯氣的生產原理時有一個電解飽和食鹽水的實驗(“觀察與思考”圖2-2,即下圖)。按照教材中的這個裝置進行實驗,實驗很難成功。我經過多次實驗,對此實驗的裝置進行了改進,并取得了很好的實驗效果。

1.提出原實驗的不足之處

本實驗的最大不足是反應速率很慢,實驗現象不明顯,特別是對氫氣的檢驗幾乎不能成功。

2.分析原因

經過多次實驗,發現該實驗的反應速率很慢,實驗現象極不明顯。由于反應速率太慢,在小試管里很難收集到氫氣,因此無法檢驗到氫氣的生成。究其原因,可能是:(1)用鐵棒作電極,表面積太小,電阻太大,不利于氫氣的產生。(2)反應在U型管里進行,使得離子在兩極之間遷移距離過長,造成整個電路的電阻較大,電源功率損耗大,使陰、陽兩極產生的氣泡較少。(3)用排空氣法收集氫氣,由于反應速率較慢和空氣的對流作用,在小試管中很難收集到足夠量的氫氣。

3.實驗改進思路

通過以上實驗及分析可以得知本實驗成功的關鍵是加快反應的速率及氫氣的收集。那么如何才能加快該反應速率呢?基于這個問題,我對該實驗進行了如下探索和改進:探索一:改變電解的電壓和電流值,發現用較大的電流和電壓值進行電解反應速率明顯加快,兩極上氣泡明顯增多。探索二:以鐵棒為陰極、石墨為陽極,直接插入裝有飽和食鹽水的燒杯中,發現兩極氣泡增多。探索三:將鐵棒換用表面積較大的鐵片,生成氫氣的量就立即增多,但生成的氣泡卻很小,呈“霧狀”分布于水中,逸出速度很慢。探索四:把鐵片對折,生成的氣泡比先前增大,但比較兩極后發現,碳棒上生成的氣泡比鐵片上的大。探索五:嘗試著用碳棒作陰極,但是生成氫氣的速率又減小。探索六:為了較好地收集氫氣,我選用8*75小試管,并采用排水集氣的方式收集氫氣。

綜上可知:探索一、探索二都增大了電路中的電流,加快了反應速率;探索三增大了陰極的表面積,加快了反應速率;探索四、探索五說明粗糙的表面有利于較大氣泡的形成,但是碳棒的電阻比鐵片大,不利于氣泡的快速形成;探索六避免了氫氣與空氣的對流,能夠很好地收集氫氣,即便反應速率較慢也能收集到較多的氫氣,使檢驗氫氣的實驗現象非常明顯。

4.實驗改進方法

根據以上的理論分析和實驗探索,我對實驗進行了如下改進:

(1)實驗用品

實驗儀器:大功率直流電源、酒精燈、250ml燒杯、50ml燒杯、8*75小試管、馬口鐵片、打孔的塑料管、導管水槽和橡皮管若干

藥品:飽和食鹽水、氫氧化鈉溶液、淀粉KI試紙

(2)實驗過程

①將碳棒和對折的鐵片套在兩個打孔的塑料管中,在塑料管側面的小孔上接好導管,把套有塑料管的鐵片和碳棒同時放入盛有飽和食鹽水的250ml燒杯中,與鐵片一側連接的導管放入水槽中。

②以鐵片為陰極,碳棒為陽極,接通電源,發應發生,兩極都有氣體生成,通電一段時間后,陽極端塑料管中液體明顯變為黃色,將濕潤的淀粉KI試紙放在導管口進行檢驗,結果發現能使淀粉KI試紙變藍,則說明生成的是氯氣;另一端,用排水法在小試管中收集生成的氣體,并將試管口移向在酒精燈火焰,能聽到噗噗的聲音,則說明生成的是氫氣。

5.實驗裝置改進后的優點

(1)實驗裝置簡單,所需實驗儀器和試劑幾乎每個學校的實驗室都能提供。

(2)實驗操作簡單,實驗現象明顯。

(3)套塑料管既方便氫氣的收集,又能夠對氯氣進行有效處理,符合綠色環保的理念。

(4)改排空氣法收集氫氣為排水法,避免了氫氣與空氣對流而無法收集到氫氣的狀況。

(5)通過教師對實驗的改進,有利于引導學生大膽質疑、勇于創新,增強他們實驗探究的意識,讓他們學會自己發現問題、解決問題。