給你一雙翅膀,為明天創(chuàng)造奇跡

—專訪北京銀杏基金會(huì)秘書長(zhǎng)林紅

文|豆子

給你一雙翅膀,為明天創(chuàng)造奇跡

—專訪北京銀杏基金會(huì)秘書長(zhǎng)林紅

文|豆子

編者按:北京銀杏基金會(huì)于2015年7月在北京市民政局登記注冊(cè),是一家專門支持優(yōu)秀公益人才和組織發(fā)展,開展相關(guān)研究、培訓(xùn)、交流等活動(dòng)的非公募基金會(huì)。它的前身是南都公益基金會(huì)的“銀杏伙伴成長(zhǎng)計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“銀杏計(jì)劃”),到2015年底共投入了2423萬元,資助了81位全國(guó)各地、各個(gè)領(lǐng)域的公益伙伴。為了探討中國(guó)慈善公益人才建設(shè)和培養(yǎng)方向、慈善人才流失及缺失等問題,《至愛》雜志有幸采訪到了北京銀杏基金會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“銀杏”)秘書長(zhǎng)林紅女士,共同對(duì)以上問題進(jìn)行了深入的探討和解讀。

林紅女士告訴我們:“投資于人”的理念是南都公益基金會(huì)的理事長(zhǎng)、希望工程的創(chuàng)始人徐永光先生提出來的。他根據(jù)自己多年的公益經(jīng)驗(yàn)和對(duì)未來的判斷提出:“公益行業(yè)的主要問題是缺資源、缺人才、缺健康,三者又互為瓶頸。未來5—10年,資源的問題會(huì)大大緩解,但缺人才的問題尤為困難。”于是根據(jù)南都公益基金會(huì)自身的定位和資源,決定做一個(gè)長(zhǎng)達(dá)10年的、以公益人才為核心的培養(yǎng)計(jì)劃,即 “銀杏計(jì)劃”。

“銀杏計(jì)劃”主要用于發(fā)掘具有社會(huì)創(chuàng)業(yè)家精神,并且已經(jīng)做出一定成效的公益青年人才。

3月春季聚會(huì)—伙伴們參加戶外團(tuán)隊(duì)拓展

該計(jì)劃實(shí)行實(shí)名推薦制,候選人必須是20歲—40歲的中國(guó)公民,并在當(dāng)前的工作領(lǐng)域有兩年以上的公益實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。成為“銀杏伙伴”后,可以獲得連續(xù)3年的資金、海外交流學(xué)習(xí)、資源推介和媒體宣傳等扶持。

對(duì)于人才培養(yǎng),林女士跟我們探討了很多。她認(rèn)為,一般的培訓(xùn),重在提升學(xué)員的理論、方法、技能,希望批量地、系統(tǒng)地培養(yǎng)一批專業(yè)人才。這對(duì)于公益行業(yè)的發(fā)展非常重要。但另一方面,由于公益行業(yè)還處于拓荒階段,還需要多一些從個(gè)體的“人”的角度出發(fā)的支持。比如銀杏計(jì)劃重在“了解公益人才的真實(shí)需求,支持他們做自己想做的事情,促進(jìn)他們形成學(xué)習(xí)共同體,從而形成相互支持、共同成長(zhǎng)的良性循環(huán)”。未來還可以在中學(xué),甚至小學(xué)提倡“服務(wù)學(xué)習(xí)(service learning)”,通過社區(qū)服務(wù)、志愿服務(wù),讓孩子們一邊行動(dòng)、一邊學(xué)習(xí),然后再反思、再改進(jìn),在獲得技能的同時(shí),更獲得了個(gè)人的成長(zhǎng)。比如銀杏基金會(huì)已經(jīng)在嘗試的“沙礫計(jì)劃”。這種對(duì)人的支持更像是一種滋養(yǎng)和激發(fā)。

01 8月海外考察—銀杏伙伴在意大利參觀世博會(huì)米蘭展館,與國(guó)際慢食協(xié)會(huì)交流

02 11月銀杏年會(huì)—銀杏伙伴自己策劃的晚會(huì)

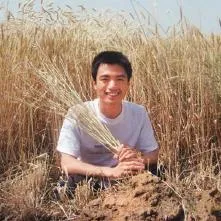

“銀杏伙伴”馬俊河:民勤,我想還你一片綠洲

甘肅省民勤縣,是中國(guó)沙塵暴四大策源地之一,這里也是馬俊河的家鄉(xiāng)。2004年在昆明做醫(yī)藥生意的馬俊河看見媒體的一篇報(bào)道—“民勤 17年后消失”,讓他陷入深深的憂慮。

2007年,馬俊河決定在民勤縣建立“拯救民勤活動(dòng)志愿者生態(tài)林基地”,一場(chǎng)通過網(wǎng)絡(luò)募捐和網(wǎng)上召集志愿者到民勤種梭梭(一種生長(zhǎng)在沙漠上的固沙植物)的活動(dòng)拉開了序幕。通過他堅(jiān)定的決心和持之以恒的信念,到2010年招募到了900多名志愿者,當(dāng)年種植梭梭800多畝,國(guó)棟村的沙坡慢慢披上了綠裝。2010年馬俊河和幾個(gè)協(xié)會(huì)發(fā)起人成立“國(guó)棟生態(tài)沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社”,開始在梭梭林里嘗試種植一種珍稀的沙漠中藥材—肉蓯蓉,在治沙的同時(shí)提高民勤人的種植收益。

馬俊河種植梭梭的故事終于引起多家媒體關(guān)注。2011年開始,《杭州日?qǐng)?bào)》連續(xù)3年推出“拯救民勤·綠色傳遞”大型社會(huì)公益行動(dòng),號(hào)召杭州市民每人捐款10元,在民勤沙漠上種一棵梭梭。從此,民勤這個(gè)中國(guó)治沙的最前沿,有了來自天堂杭州的牽掛。

隨后,南都公益基金會(huì)等多個(gè)公益組織參與到“拯救民勤”行動(dòng)中來。馬俊河也是在這樣的機(jī)緣下被推薦到銀杏基金會(huì),成為了“銀杏伙伴”的一員。銀杏基金會(huì)給予他的不僅僅是生活上的資助,并多次帶領(lǐng)他進(jìn)行海外考察,開拓了視野,鏈接了更多的公益資源。馬俊河在原合作社的基礎(chǔ)上搭建了電商平臺(tái),幫助家鄉(xiāng)人賣枸杞、紅棗、羊肉等農(nóng)產(chǎn)品,大大提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入來源,也讓拯救民勤志愿者協(xié)會(huì)良性、持續(xù)、健康地發(fā)展下去。截止到2016年6月,拯救民勤志愿者行動(dòng)已經(jīng)種植梭梭2萬畝,形成了初具規(guī)模的防沙帶,并已經(jīng)出現(xiàn)了狐貍等標(biāo)志生態(tài)恢復(fù)水平的物種。

對(duì)于未來,馬俊河有很多想法:把合作社發(fā)展壯大,把沙漠產(chǎn)的好東西賣出去,保住家園……“要是能活到90歲,我就還能多干幾十年,我愿用身體阻擋沙化的腳步。”

“銀杏伙伴”林爐生:夢(mèng)想就在腳下

林爐生,1982年出生于閩南鄉(xiāng)村,就讀于北京師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院,大學(xué)期間參與“北師大農(nóng)民之子社團(tuán)支教”、支農(nóng)等社會(huì)實(shí)踐,由此開啟服務(wù)社會(huì)的理想與行動(dòng)。

2011年,林爐生被推薦加入到“銀杏伙伴”。之后在北京市密云區(qū)創(chuàng)建“燕山學(xué)堂”,以“自然、簡(jiǎn)單、修行”為理念的自然教育得到業(yè)界的認(rèn)可和支持。但是3年后,他辭去“燕山學(xué)堂”和“農(nóng)民之子”的負(fù)責(zé)人工作,出人意料地回到了家鄉(xiāng)。

林紅女士告訴記者:“當(dāng)時(shí)銀杏計(jì)劃對(duì)林爐生為期3年的資助已經(jīng)結(jié)束了。有很多人認(rèn)為他離開了公益行業(yè),這是不是一個(gè)銀杏計(jì)劃的失敗案例?我不這么認(rèn)為,因?yàn)槲覀儓?jiān)信他身上本質(zhì)的東西是不會(huì)輕易改變和動(dòng)搖的,這是‘根兒’上的東西,是他的理念和夢(mèng)想。”

林爐生果然沒有辜負(fù)“銀杏伙伴”對(duì)他的期望,返鄉(xiāng)后開始著力于推動(dòng)家鄉(xiāng)福建的公益行業(yè)發(fā)展。2015年,林爐生邀請(qǐng)了北京多相建筑工作室的建筑師賈蓮娜,共同發(fā)起了“好厝邊計(jì)劃”,在漳州市云霄縣下河鄉(xiāng)內(nèi)龍村修復(fù)圓形土樓“陶淑樓”。林爐生還通過另一位上海的“銀杏伙伴”陸豐(“雷勵(lì)中國(guó)”公益機(jī)構(gòu)發(fā)起人)合作籌集2萬元人民幣,并與其合作在內(nèi)龍村設(shè)立雷勵(lì)閩南營(yíng),組織青年志愿者參與村莊建設(shè)。

目前林爐生的主要工作重心放在籌備陶淑學(xué)堂、甘地農(nóng)場(chǎng)等項(xiàng)目。一路走來,他希望通過自己的努力一點(diǎn)點(diǎn)地改變家鄉(xiāng),讓更多的年輕人參與并留在家鄉(xiāng),既可以發(fā)展家鄉(xiāng)的公益事業(yè),也可以讓年輕人在開展社會(huì)服務(wù)的同時(shí)凈化自己的內(nèi)心,達(dá)到人與人、人與自然的和諧關(guān)系。

“銀杏伙伴”崔瀾馨:關(guān)愛兒童勿忘初心

崔瀾馨出生于河北承德,曾就職于承德民政局,2001年底開始北漂,做過銷售、市場(chǎng)、行政,也曾自己創(chuàng)業(yè)。2006年在心臟外科主任劉東的引領(lǐng)下成為兒童救助的志愿者,開始深入了解孤兒群體和專業(yè)的醫(yī)療救助知識(shí)。2010年她辭去了年薪15萬的工作與劉東一起發(fā)起了“北京春苗兒童基金會(huì)”(以下簡(jiǎn)稱“春苗”),主要資助0歲—16歲貧困先天性疾病兒童及孤殘兒童,并對(duì)他們進(jìn)行生活照料、醫(yī)療救助、心理輔導(dǎo)和教育培訓(xùn)。

2011年崔瀾馨被推薦加入到“銀杏伙伴”。林紅女士回憶說,當(dāng)時(shí)“春苗”救助了200多個(gè)貧困家庭的孩子,籌款達(dá)到360多萬元人民幣,團(tuán)隊(duì)有十幾個(gè)人。崔瀾馨每月工資只有3000多元。到2015年時(shí),北京春苗基金會(huì)年籌款額達(dá)到2400多萬元人民幣,團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大到140人,有10萬人次對(duì)他們進(jìn)行過捐贈(zèng),有3000多名孩子得到服務(wù),有1700多名志愿者參加過他們的活動(dòng),她個(gè)人的工資也達(dá)到8000多元。

林紅女士說,這個(gè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展,與崔瀾馨這個(gè)具有社會(huì)創(chuàng)業(yè)家精神的人緊密相關(guān)。崔瀾馨是一個(gè)學(xué)習(xí)能力特別強(qiáng)的優(yōu)秀人才,她像海綿一樣,不斷地吸收知識(shí),豐富自己,提升各種能力。銀杏的資助款有25%用于團(tuán)隊(duì)建設(shè)和能力提升上,剩余的資金用于她的工資補(bǔ)貼和個(gè)人培訓(xùn)。她現(xiàn)在已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為公益行業(yè)中新一代的領(lǐng)軍人物。用崔瀾馨自己的話說,銀杏基金會(huì)的資助不僅緩解了她當(dāng)時(shí)在經(jīng)濟(jì)上的巨大壓力,讓她有條件去學(xué)習(xí)知識(shí)、開拓視野,而且對(duì)當(dāng)時(shí)的她來說最重要的是讓她的行為得到了父母的認(rèn)可和肯定。

可見,銀杏基金會(huì)通過資金、同伴網(wǎng)絡(luò)和資源的鏈接,讓每一個(gè)“銀杏伙伴”都可以獲得成長(zhǎng)、感到充實(shí)、得到認(rèn)可,這就是“銀杏計(jì)劃”與眾不同的地方吧。