黔東南山區兩次雷暴大風過程對比分析

張 超,周 艷,楊 帆,韋 波

(貴州省黔東南自治州氣象局,貴州 凱里 556000)

?

黔東南山區兩次雷暴大風過程對比分析

張超,周艷,楊帆,韋波

(貴州省黔東南自治州氣象局,貴州凱里556000)

對2013年4月17日和2015年5月10日貴州省黔東南地區兩次雷暴大風天氣過程的物理環境場和多普勒雷達回波特征進行對比分析,表明雷暴大風的發生需要一定的環境條件,抬升指數LI、下沉對流有效位能DCAPE、總指數TT、深對流指數DCI等對黔東南雷暴大風有較好的指示意義。通過對多普勒雷達回波產品的分析,表明這兩次雷暴大風均為典型的下擊暴流,雷暴單體反射率因子核的突然升高和持續下降可用于短時臨近預報。

雷暴大風;雷達回波;對比分析

1 引言

貴州東南部山區地形復雜,強對流天氣頻發,給人民的生命財產帶來了嚴重威脅。強對流造成的雷暴大風因其局地性、突發性、強度大、破壞力強等特點,是預報預警和防災減災的難點和重點。當對流風暴強烈下沉氣流在地面產生>17.9 m·s-1的大風時,Fujita將它們定義為下擊暴流[1-3]。俞小鼎[4]等首次利用我國新一代天氣雷達資料對一次系列下擊暴流過程進行了詳細分析,指出反射率因子核心的逐漸降低并伴隨云底以上的速度輻合的多普勒雷達回波特征,可以用來提前數分鐘預警下擊暴流的發生。而強對流的天氣通常需要具備一定的大氣環境條件,秦麗、廖曉農[5-7]等分別統計了北京地區雷暴大風的天氣—氣候學特征,得到有利于雷暴大風產生的探空結構和一些有指示意義的對流參數。李路長[8-10]等利用三穗多普勒雷達資料對該地區的冰雹預警指標進行了研究,但是該區域雷暴大風的研究還需要不斷深入。

利用常規探空資料及多普勒雷達資料,從雷暴大風發生的環流形勢、探空結構、環境參數特征、雷達回波特征等方面入手進行對比分析,旨在為分析研究和預報該地區該類天氣提供參考。

2 兩次雷暴大風的環境場特征對比

2.1天氣背景

2013年4月17日21時,黔東南鎮遠縣出現瞬時極大風速達38.3 m·s-1的大風(以下簡稱“4.17”)。當天20時500 hPa高空圖(圖略)上,亞洲中高緯為兩槽一脊,四川東南部—貴州北部之間有短波槽,鎮遠縣受槽前偏西南氣流影響;850 hPa上空貴州主要受偏南暖濕氣流影響,在貴州東南部有風速輻合。850 hPa與500 hPa比濕差Q850 hPa-Q500hPa>9 g·kg-1,溫度差T850 hPa-T500 hPa>28 ℃。為上干冷下暖濕的結構,利于強對流的發生。

2015年5月10日16時,黔東南天柱縣坌處鄉經歷31.1 m·s-1的大風(以下簡稱“5.10”)。通過當天08—20時的天氣資料可以看出,08時500 hPa高空貴州受槽前西南氣流影響,槽線在川東—貴州西部一線,溫度槽在青海—川西高原,落后于高度槽,未來槽加深發展;20時槽線移至湘黔之間,貴州處于槽后西北氣流中。700 hPa、850 hPa貴州受偏南氣流影響,08—20時850 hPa偏南風由6~8 m·s-1增強為8~10 m·s-1,在貴州中部有切變線生成。比濕差Q850 hPa-Q500 hPa>11 g·kg-1,溫度差T850 hPa-T500 hPa>27 ℃。同樣為上干冷下暖濕的結構。

通過對比,發現兩次雷暴大風發生前,具有類似的環流背景:500 hPa高空有槽影響,中低層為偏南暖濕氣流,850 hPa有風向或風速的輻合,500 hPa和850 hPa之間存在較大的濕度差和溫度差。

2.2環境物理量場參數

雷暴大風是典型的強對流天氣,大氣層結的不穩定是其發生的必要條件,各種穩定度指數、動力參數、熱力參數能從不同的角度反映出雷暴大風發生前的大氣環境狀態和條件。鎮遠位于貴陽和懷化兩個探空站連線的中點上,因此“4.17”大風以兩站探空資料作為參考;天柱距離懷化探空站約100 km,因此“5.10”大風以懷化站探空資料為參考。前人在對流參數的選取上做了許多工作,本文根據前人研究成果[5-7],選取比較有指示意義的抬升指數LI、總指數TT、對流有效位能CAPE等6個對流參數(表1),對兩次過程進行對比分析。

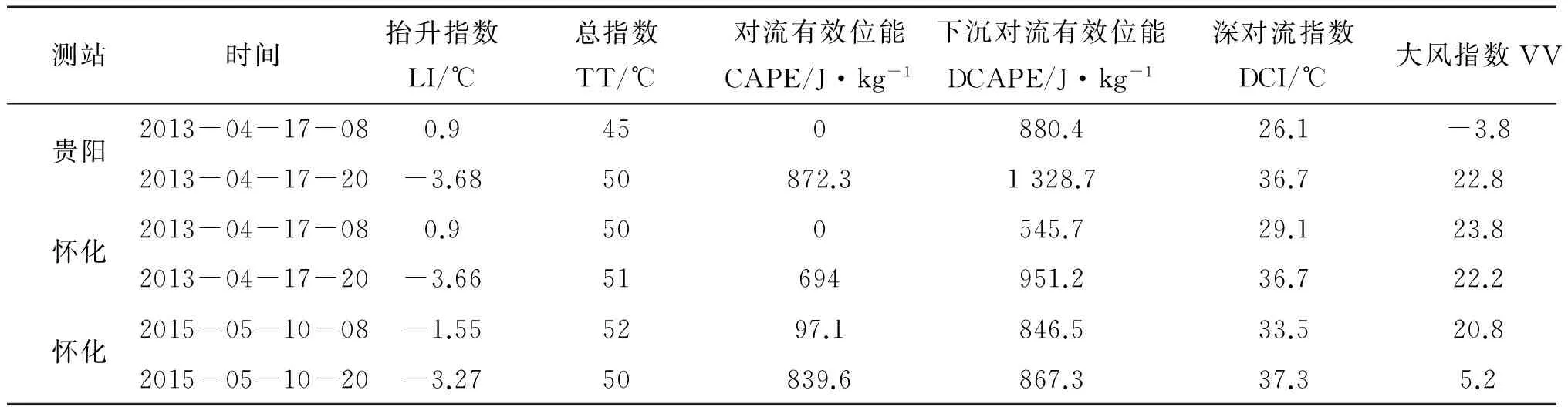

表1 表征環境物理量場的參數

2.2.1熱力穩定度參數抬升指數LI定義為[11]:氣塊自地面沿干絕熱線抬升,到達抬升凝結高度后再沿著濕絕熱線上升至 500 hPa具有的氣塊溫度與 500 hPa環境溫度之差:LI=T850-T。當LI<0時表示大氣層結不穩定,可以看到兩次大風過程,LI指數均小于-3 ℃,環境大氣具有很強的不穩定性。

總指數:TT=T850+Td 850-2T500,其中T850-T500表征環境的垂直溫度直減率,值越大,則高層冷,低層暖;Td850-T500表征濕度條件,值越大,低層濕度越大。兩次過程TT均大于50 ℃,表明環境場高層干冷、低層暖濕。

2.2.2能量參數對流有效位能(CAPE)表示可以轉化為氣塊垂直上升運動(對流)動能的能量,從理論上反映出對流上升運動可能發展的最大強度。即環境正浮力對氣塊做功所產生的動能。而下沉對流有效位能( DCAPE)從理論上反映對流云體中下沉氣流到達地面時可能具有的最大動能(下擊暴流的強度),即環境負浮力對氣塊做功所產生的動能。秦麗(2006)的研究表明:強的下沉有效位能,利于北京地區出現雷暴大風,所統計最大風速>26 m·s-1的個例中有80%>700 J·kg-1。兩次大風過程中CAPE均>600 J·kg-1,下沉對流有效位能>800 J·kg-1,風速也都>30 m·s-1。在“4.17”大風爆發前DCAPE超過了900 J·kg-1,其風速也比“5.10”要大。可見當存在一定的CAPE值時DCAPE的增大對雷暴大風有較強的指示意義[10]。

2.2.3其他參數深對流指數DCI=(T850+Td850)-LI,綜合反映低層(850 hPa)溫濕特性及中低層條件穩定度的參數[10]。秦麗(2006)的研究表明其統計中有85%的個例DCI>25 ℃;本文兩個個例DCI均>30 ℃。說明這兩次雷暴大風日在對流層低層有較厚的濕層(與當日中低層的偏南氣流對應);且500 hPa條件不穩定(對應500 hPa的槽線影響)滿足深厚對流發展的條件。

大風指數:“4.17”大風發生在21時,對應當日20時資料大風指數VV>20,而“5.10”大風發生在午后,大風指數VV由08時的20.8下降至20時的5.2,判斷是由于雷暴大風的爆發,消耗能量所致。但是其他參數卻是基本維持或是略有升高,因此大風指數在本地區的應用還需更多個例的總結。

3 多普勒雷達產品特征對比

“4.17”過程所產生的對流天氣更強烈,不僅是極端大風,還伴隨著冰雹、雷電、短時強降水,且影響范圍較大。而“5.10”過程僅為大風和短時強降水,影響范圍小。下面對兩次過程發生時段雷達回波特征進行對比。

3.1基本反射率因子演變特征

“4.17”過程是在較遠上游地區已有強回波生成,在逐漸移向鎮遠的過程中維持,靠近鎮遠時回波再度增強,最大反射率因子達到65 dBz。而“5.10”過程則是在附近生成回波,在靠近過程中突然增強。

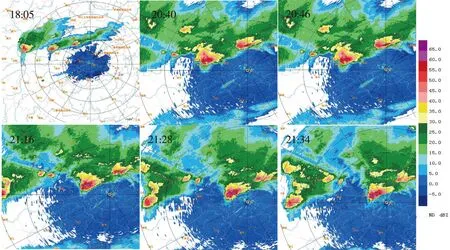

“4.17”過程在當天18時05分開陽和甕安交界處有45 dBz強回波存在,此后經甕安、黃平、施秉,20時46分開始影響鎮遠(圖1)。進入鎮遠后回波強度增大,達60 dBz,21時34分強回波移出鎮遠縣城,強度維持,繼續影響下游地區。

圖1 “4.17”鎮遠大風雷達回波反射率因子演變圖Fig.1 The radar reflectivity of thunderstorm influencing Zhenyuan on April 17.

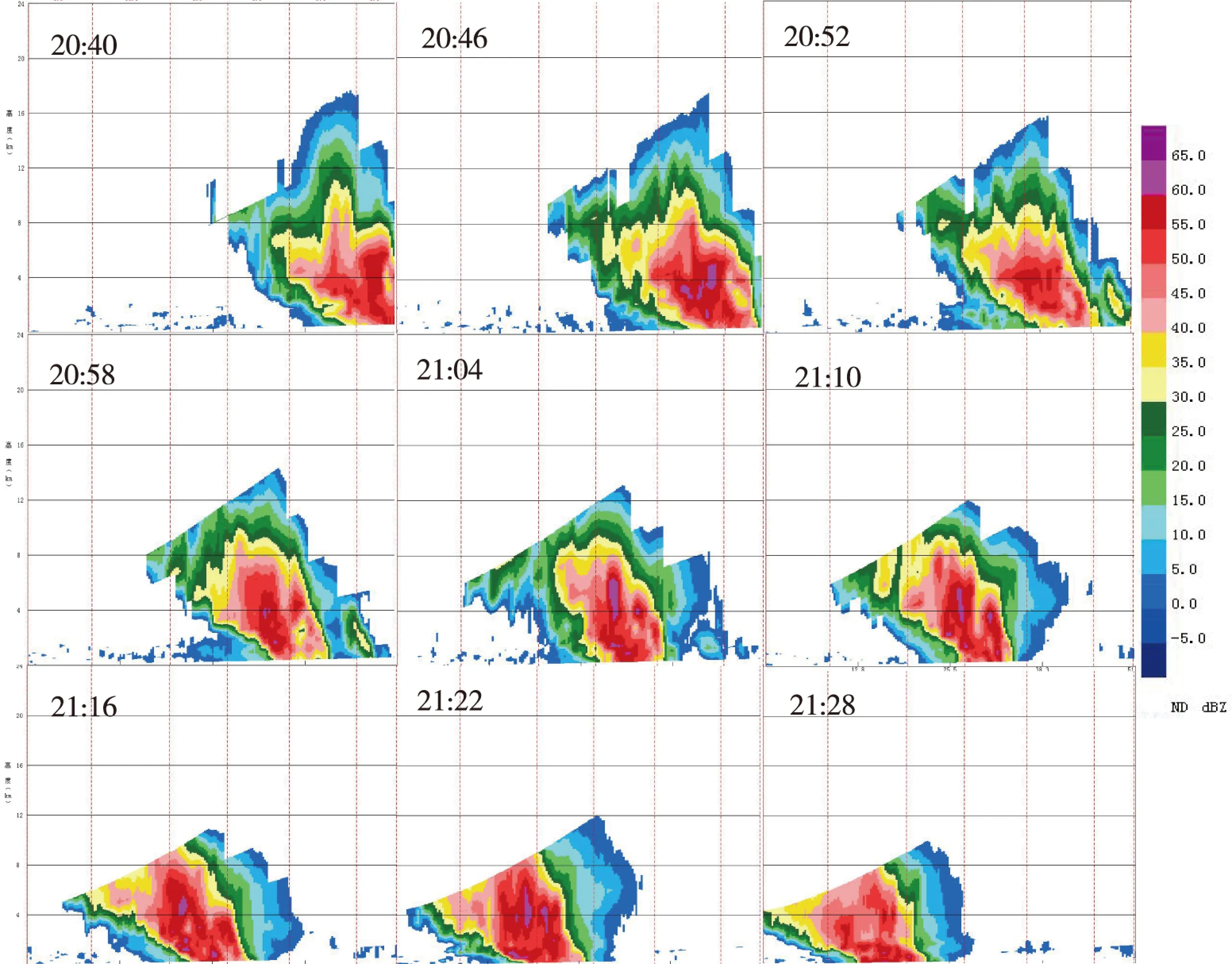

從圖2可知20時40分強回波進入鎮遠縣境內,一直伴隨著高懸的強回波,在低層有明顯的弱回波區,回波中心>55 dBz的強回波中心向下伸展的接地,說明在已經發生強降水或是降冰雹。20時58分—21時04分>60 dBz的反射率因子核突然從4 km躍升至7 km左右,在下一體掃時刻21時10分回波核心開始下降,21時16分回波核心接地,21時28分核心下降,整合核心下降過程持續了2個體掃約12 min,造成長達十多分鐘的大風災害,21時34分后,強回波移出鎮遠縣城。

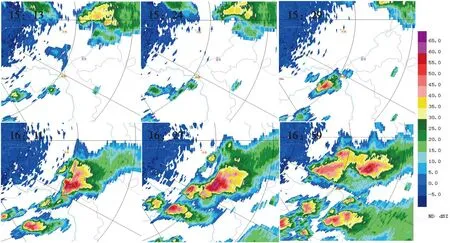

“5.10”過程期間,15時13分錦屏縣境內有零星回波生成(圖3),并逐漸發展東北方向移動,15時24分—15時29分最大回波強度由40 dBz增加到55 dBz,16時11分回波主體進入天柱縣境內,最大強度達到60 dBz,16時27分強回波開始影響天柱坌處,16時59分強回波移出坌處,強度維持,17時14分回波開始減弱。

圖2 “4.17”鎮遠大風各時次雷達回波反射率因子剖面圖Fig.2 The vertical cross-section of radar reflectivity for a thunderstorm influencing Zhenyuan on April 17.

圖3 “5.10”天柱坌處大風雷達回波反射率因子演變圖Fig.3 The radar reflectivity of thunderstorm influencing Benchu on May 10.

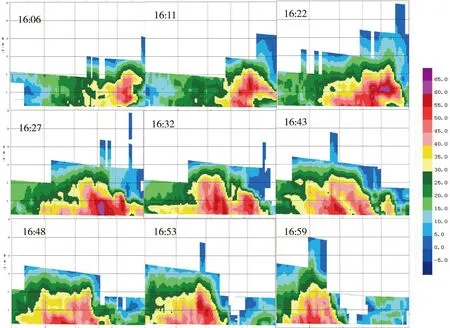

從圖4來看16時06分雷暴單體回波中心高度在3 km左右,強度為50 dBz,到16時11分回波中心升高到6 km左右,強度為55 dBz,16時22分回波中心高度維持,強度達60 dBz;16時27分回波中心接地,形成第1次大風,影響坌處,強度仍為60 dBz。雷暴單體先是核心異常增高,然后迅速下降,為典型的下擊暴流。16時32分下沉氣流在其前后邊界觸發新的雷暴單體生成,在16時43分、16時48分單體核心分別落地,行成第2、第3次地面大風。16時53分由地面大風再次觸發新單體的生成,并在一個體掃后16時59分核心接地,形成第4次大風。此后回波逐漸移出減弱。

圖4 “5.10”天柱坌處大風各時次雷達回波反射率因子剖面圖Fig.4 The vertical cross-section of radar reflectivity for a thunderstorm influencing Benchu on May 10.

3.2風暴相對徑向速度演變

天氣發生時,徑向速度圖上可以識別出明顯的逆風區,當強回波中心下降接地時,可以觀察到低層有輻散,中層有徑向輻合區。

“4.17”大風21時04分反射率因子核增強并升高,對應徑向速度剖面圖上,低層輻合,高層輻散;21時10分強回波中心開始下沉,低層的徑向輻散清晰可見;說明地面開始有大風,到21時16分低層輻散仍然存在,大風維持(圖5)。

圖5 “4.17”大風徑向速度空間剖面圖Fig.5 The vertical cross-section of radial velocity for a thunderstorm influencing on April 17.

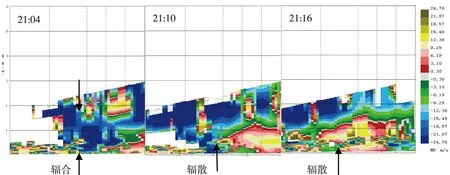

“5.10”大風的徑向速度剖面上(圖6),16時16分空中有一些逆風區,在空中有輻合輻散;16時22分低層輻合場,高空輻散,對應該時刻反射率因子強度達到60 dBz;16時27分強回波中心開始下降,低層輻散場風速增強,;16時53分后側基本為輻散,無輻合,表明大風向四周散開。

4 結論

①兩次雷暴大風均發生在高空有槽線,低層為偏南暖濕氣流的環流背景之下,表明不穩定的環境場是雷暴大風爆發的必要條件。

②抬升指數LI、總指數TT、對流有效位能CAPE、下沉對流有效位能DCAPE、深對流指數DCI對黔東南雷暴大風有較好的指示意義。其中LI和DCAPE對雷暴大風風速的預報有參考意義,若LI值越低,DCAPE值越大,則產生的雷暴大風風速越大。大風指數VV在別的文獻中提及,具有很好的預警參考意義;在這兩次過程中,適用性并不強。下一步將搜集更多的個例,以期尋找到適合黔東南當地的雷暴大風潛勢預報的對流參數閾值。

③兩次雷暴大風過程的環境場類似,但是雷達回波特征有所不同。“4.17”為上游強回波移動增強引起,伴隨雷電、冰雹、短時強降水等。是一個超級單體分裂下沉,持續造成大風。“5.10”是局地生成,突然增強導致的大風災害。其影響范圍小,只伴隨短時強降水。由強雷暴單體核心下沉,形成下擊暴流;向四周輻散的大風又觸發新的雷暴單體,如此往復,共計4次強回波中心的下沉。

④兩次過程均為最大風速>30 m·s-1的雷暴大風災害,由下擊暴流導致,今后將在工作中關注下擊暴流的預報預警方法。目前從雷達回波上已有一定的監測方法。如雷暴的反射率因子核心突然升高,反射率因子的大值區還有本文未提及的VIL的異常增高等。但是更多適用與本地的特征指標仍需要大量個例的總結。

[1] 俞小鼎,王迎春,陳明軒,等.新一代天氣雷達與強對流天氣預警[J].高原氣象,2005,24(3);456-464.

[2] Fujita T T,Byer H R. Spearhead echo and downburst in the crash of an airliner[J]. Mon Wea Rrev, 1977,105:129-146.

[3] Fujita T T.The Downburst[R].SMRP Research Paper 210. Chicago: University of Chicago, 1985:1-122.[NTIS PB-148880].

[4] 俞小鼎,張愛民,鄭媛媛,等.一次系列下擊暴流事件的多普勒天氣雷達分析[J].應用氣象學報,2006,17(4):385-393.

[5] 閻訪,陳靜,卞韜,等.一次雷暴大風的物理環境場和多普勒雷達回波特征[J],氣象與環境學報,2013,29(1):33-39 .

[6] 秦麗,李耀東,高手亭.北京地區雷暴大風的天氣一氣候學特征研究[J].氣候與環境研究,2006,11(6),754-762.

[7] 廖曉農,于波,盧麗華.北京雷暴大風氣候特征及短時臨近預報方法[J].氣象,2009,35(9),18-28.

[8] 李路長,白慧,曹凱明.黔東南2012年4月10日大冰雹天氣過程雷達回波特征分析[J].貴州氣象,2012,36(5):23-26.

[9] 李路長,白慧,楊勝忠,等.黔東南地區冰雹天氣雷達臨近預警指標研究[J].貴州氣象,2014 ,38(1):20-24.

[10]李路長,白慧,顧欣,等.貴州鎮遠“4·17”大風冰雹天氣過程多普勒雷達回波特征分析[J].貴州氣象,2014,38(4):28-31.

[11]劉建文, 郭虎, 李耀東. 天氣分析預報物理量計算基礎[M].北京:氣象出版社,2005,06.

A Comparative Analysis on Two Thunderstorm Wind Events in Qiandongnan

ZHANG Chao,ZHOU Yan,YANG Fan,WEI Bo

(Qiandongnan Meteorological Bureau of Guizhou Province, Kaili 556000,China)

The ambient circulation and convection parameters of the two thunderstorm wind events were analyzed by using the data from automatic weather station and sounding data. It shows that the occurrence of thunderstorm winds needs certain environmental conditions. Lifted index (LI), down draft convective available potential energy (DCAPE), deep convective index (DCI) etc. are important to the potential development of the thunderstorm wind in Qiandongnan. The Doppler weather radar data show that the suddenly rise and continuous decline of the radar echo reflectivity nucleus can be used for short-term forecasting of thunderstorm winds in Qiandongnan.

thunderstorm winds; radar echo reflectivity; comparison and analysis

1003-6598(2016)03-0037-06

2015-12-04

張超(1987—),男,助工,主要從事短期天氣預報工作,E-mail:wjszhangchao@126.com。

黔氣科合KF[2015]06號“基于天氣學、物理量和T-LogP圖的黔東南冰雹模型研究”。

P425

B