被征地農民社會保障制度創新研究

——以南寧市為例

歐勝彬,陳利根

被征地農民社會保障制度創新研究

——以南寧市為例

歐勝彬,陳利根

[摘要]文章通過分析土地功能與被征地農民社會保障的關系,研究被征地農民社會創新背景、創新基礎與創新引擎,剖析南寧市被征地農民社會保障制度創新的主要做法與成效。研究表明:現行征地補償最大的弊端是僅考察土地的生產功能,忽視了土地的財產功能與保障功能;“土地換保障”背離了社會保障的本意,被征地農民不應該以放棄土地承包權為代價來換取社會保障,“土地”與“社會保障”之間應該是“賦予”而不是“交換”;讓被征地農民參與土地增值收益分配,為被征地農民提供社會保障是地方政府的責任所在。

[關鍵詞]被征地農民;社會保障;制度創新;土地功能;土地換保障

[作者介紹]歐勝彬,南京農業大學博士研究生,廣西財經學院副教授;陳利根,南京農業大學教授,博士生導師,博士,江蘇南京 210095

一、引 言

黨的十八屆三中全會《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》指出,要建立更加公平可持續的社會保障制度,完善對被征地農民合理、規范、多元保障機制,為建立和完善被征地農民社會保障制度指明了方向。據統計,我國目前被征地農民數量大約為7000萬人,預計到2020年,累計被征地農民的數量將超過1億人[1],但目前僅有1300多萬人納入養老保障或最低生活保障[2]。由于保障水平低、動態調整機制不健全等原因,導致被征地農民社會保障不盡人意。因此,研究如何促進被征地農民長遠生計的轉變,實現被征地農民社會保障制度創新,將具有重要的理論價值與現實意義。

二、文獻回顧

歐美發達國家的社會保障制度比較完善,政府為農民設立了社會保障基金,保障內容包括農民的養老、醫療和最低生活保障等[3]。國家普遍實行“農民退休”制度[4],以推動農業乃至整個國民經濟結構的調整[5]。因此,“土地換保障”主要是針對農場主或自耕農。征地補償是按照被征收土地的市場價值實行完全補償。在征地過程中,被征地農民的“征地補償”與其“養老保障”之間互不干擾。

在我國,由于農村養老保障制度不夠完善,加之以“產值倍數法”對被征地農民進行補償,實質上僅是考慮土地作為“資源”,即作為一種農業生產資料損失的補償,沒有考慮土地作為“資產”的那部分增值收益,導致補償費偏低。因此,“土地換保障”最早來源于對征地補償工作的改革實踐。為了緩解征地矛盾,20世紀90年代,我國浙江、江蘇、四川、重慶和天津等地開展了“土地換保障”的實踐探索,形成了各地的特色,有學者將其總結為北京“城保”、上海“鎮保”、重慶“商保”、青島“農保”、南京“基本生活保障”等[6]。實質上,“土地換保障”是指地方政府以土地補償費和安置補助費為被征地農民購買養老保險[7],或被征地農民以土地承包經營權換取養老保障[8][9],不但具有特定性、補償性和過渡性等特征,而且都需要被征地農民放棄土地承包權作為代價。有學者指出,“土地換保障”是對征地補償行為的部分修正,是應對征地矛盾的一種“權宜之計”[10],是被征地農民放棄土地承包權或部分征地補償作為前提而獲得的一種保障。

反思我國“土地換保障”實踐,有學者指出,“土地換保障”是被征地農民分享經濟社會發展成果最獨特有效的組織形式,是一種制度創新[11],但也有學者認為,被征地農民應當與市民具有平等的社會保障權利,“土地換保障”背離了社會保障的本意[12]。為了探明土地與被征地農民社會保障之間的內在關系,本文從土地的基本功能出發,研究被征地農民養老保障創新背景、創新基礎與創新引擎,以期對建立和完善我國被征地農民社會保障制度提供理論參考和決策借鑒。

三、理論分析

土地具有資源和資產的雙重屬性。隨著工業化、城鎮化的快速發展,人口結構、資源與環境也隨之發生變化,土地的功能也隨之得到不斷豐富和發展,并從維護農民的生存與生計的傳統農業社會的保障功能,發展為現代社會的基本功能:生產功能、保障功能和財產功能。

(一)被征地農民社會保障制度創新背景:基于土地生產功能

農村土地作為一種生產要素,與勞動力和資本結合在一起,使社會物質生產得以進行,并給人們帶來生產性收益。《土地管理法》第47條規定,征地補償標準按照被征收土地的原用途給予補償,包括土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗的補償費。但是,上述三項補償費用的總和不能超過前三年平均產值的30倍上限。根據國家統計局公布的2014年廣西糧食單產為每畝332.26公斤,以每年2季計算。目前廣西糧食市場上的價格為每公斤2.4元,每畝可獲1594.85元產值,按最高補償30倍計算,征地標準最高可獲得4.78萬元。2014年廣西房地產開發商購置土地面積610.01萬平方米,成交價款共160.94億元,每平方米土地價格約2678元,折合每畝土地價格178.52萬元。如果廣西南寧市的糧食單產和房地產開發商購買土地的價格參照以上標準,按此粗略估算,農民獲得的征地補償款只占最終政府賣出地價的2.68%。顯然,這一比例或許只能相當于土地作為一種農業生產資源的補償,無法體現對農民的土地財產權利的尊重。

(二)被征地農民社會保障制度創新基礎:基于土地保障功能

長期以來,農村土地一直承擔著非常重要的社會保障功能,為農民提供就業和養老保障。例如,當農民具有耕作能力時,可以用土地的產出去維持農民的生活;當農民年邁失去耕作能力時,可將土地出租獲得租金來提供養老保障。土地與農民血濃于水。土地對農民的保障是一種原始的保障形態,是農民養老的最后一道防線。那么,如何化解被征地農民因征地而帶來的風險,使土地的保障功能得到延續,還是得從土地的權能談起。

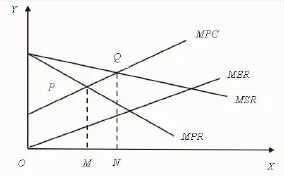

實行家庭承包責任制以后,政府將土地使用權和收益權賦予給農民。也讓土地承擔了農民的養老保障。此時,由于農地利用的外部性,農民種地并沒有得到全部收益。如圖1,X代表糧食的產量,Y代表糧食的價格。實際上,農民的私人邊際收益MPR小于社會邊際收益MSR,二者差額就是邊際外部性收益MER。由于私人邊際成本MPC不發生變化,根據邊際收益等于邊際成本的原則,農民種地的實際產量M小于社會最優生產量N。此時,本應由政府向農民提供的養老保障,變為由農民自己承擔了,使土地承擔了農民的養老保障。

圖1 農地利用外部性示意圖

土地的保障功能凝結在土地與家庭之中,社會保障責任此時“人地合一”,并在家庭承包責任下達到一種平衡。但是,土地征收使社會保障責任“被顯化”出來,“人地分離”使被征地農民因此面臨生存、生產與生活的風險。如何化解這種風險,無疑就成為被征地農民社會保障制度創新的基礎。

(三)被征地農民養老保障制度創新引擎:基于土地財產功能

首先,土地的財產功能決定了被征地農民可以參與土地增值收益分配。農村土地被征收后,從農用地變為城市建設用地,集體土地使用權通過權利的重新配置,進入土地市場流通,實現了土地產權資本化。然而,農村土地使用權和土地承包經營權是一種用益物權,是法律賦予農民的財產權利。土地資本化主要是指土地產權的資本化,是實現土地財產權收益的重要途徑。由于資本可以創造物質利益,因而,產生了級差地租Ⅱ,形成了巨大的土地增值收益。但是,從按生產要素分配理論上說,土地使用權和承包權均屬于農民的財產,土地增值收益是各種生產要素在土地市場中共同作用的結果,因此,就應該允許農民以“財產權”實現其報酬,即讓被征地農民參與土地增值收益分配。

其次,土地的財產功能決定了農村集體土地與城市國有土地的“同權同價”關系。目前的征地補償只是對土地作為“農業用途”那部分損失進行貨幣補償,忽略了土地的資產屬性,相當于對城里人講一個道理:按生產要素參與分配,但對農民講的又是另一個道理:農村土地已經被國家征收變為國有土地,土地增值是社會投資的結果,被征地農民不能參與分配。顯然,這是沒有理論依據的。

最后,土地的財產功能決定了被征地農民社會保障的特殊融資途徑。根據《國務院關于建立統一的城鄉居民基本養老保險制度的意見》(國發[2014] 8號)的精神,城鄉居民養老保險基金由個人繳費、集體補助、政府補貼構成。然而,要將被征地農民納入城市居民養老保障體系,最重要的是如何解決被征地農民的持續繳費問題。從理論上說,要解決被征地農民的持續繳費問題,可以將一部分土地出讓金轉移到被征地農民的養老保障資金。在繳費比例中通過財政傾斜方式來實現。這樣一來,既兼顧被征地農民的當前生活與長遠生計,也使被征地農民抵御了因征地而帶來的社會風險,并成為被征地農民社會保障制度創新的驅動力。

四、實證研究

(一)研究區域概況

南寧市是我國大西南出海通道的樞紐城市,是中國與東盟合作的前沿城市,是泛北部灣沿岸重要經濟中心,土地總面積2.21萬平方公里,其中,市區面積6476平方公里,城市建城區面積225平方公里。

2003年10月,南寧市被列為全國第二批征地改革試點城市。南寧市從政策研究入手,研究“土地功能”與“社會保障”之間的內在聯系,明確征地補償標準與社會保障安置途徑,不斷探索被征地農民養老保障制度創新的路徑。2007年10月,南寧市按照“低門檻、廣覆蓋、整體納入”的原則,探索將被征地農民整體納入城鎮職工基本養老保險范圍進行管理,讓被征地農民老有所養,并享受到區位優勢帶來的土地增值收益。2010年6月,南寧市成為全國新一輪征地制度改革試點城市,征地制度改革也隨之進入了攻堅階段,并通過個人繳費、集體補助、政府補貼相結合的資金籌集渠道,確定政府、集體與個人養老的責任范圍,將被征地農民養老保障逐步納入城市居民社會保障體系。

在征地制度改革過程中,南寧市依據土地具有的生產功能、保障功能與財產功能,積極探索更加科學、合理的征地補償標準與安置途徑,改變了從前以“產值倍數法”計算征地補償標準的辦法,以快速環道、高速環道和新外環高速為界,將市區6個城區、3個開發區土地劃分為4個區片,并綜合考慮土地的區位、質量和市場等因素,從“征地區片平均價”逐步過渡到“征地區片綜合價”,確保被征地農民生活水平不降低,并在被征地農民長遠生計保障上尋求突破,創新被征地農民社會保障制度。

(二)被征地農民社會保障制度創新主要做法

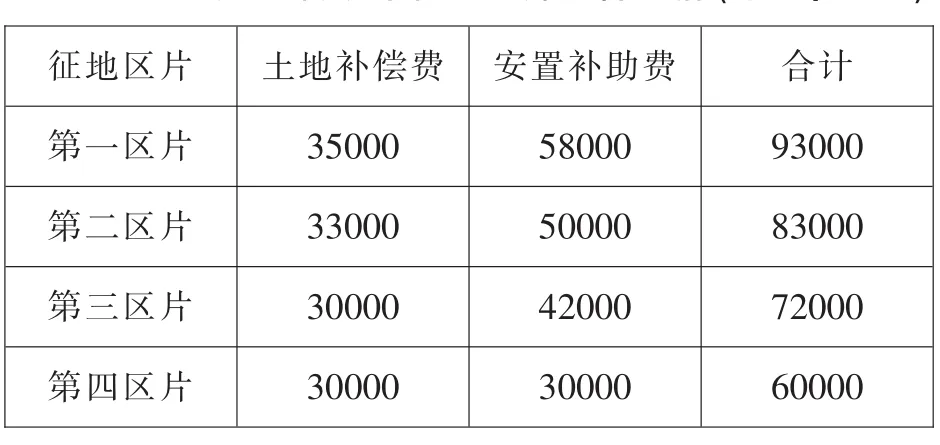

為了強化土地的保障功能和財產功能,南寧市從2010年起,建立由個人、集體、政府三方出資的被征地農民養老保障制度。政府及時安排了配套資金,并將政府的出資比例從原來的30%提高到50%,通過政府讓利方式,讓被征地農民分享土地增值收益。2013年,在總結試點經驗的基礎上,結合當地社會經濟發展、交通條件與環境因素,逐步縮小相近區片的差價,出臺了《南寧市人民政府關于印發南寧市集體土地征收與補償安置辦法的通知》(南府發[2013]10號),實現了“同村同區片同標準”。以征收水田、菜地、旱地、園地、魚塘、林地為例,調整后南寧市征地區片綜合價格如表1所示。

表1 南寧市征地區片綜合價格(單位:元/畝)

集體土地連片青苗補償費標準按照農用地的類別進行適當區分,具體補償標準為:一級農用地:5000元/畝;二級農用地:4500元/畝;三級農用地:4000元/畝。對于零星種植的青苗補助費,則另行制定補償標準。

南寧市被征地農民社會保障的資金來源主體是地方政府、農村集體和被征地農民。被征地農民繳納基本養老保險費和養老保障費用的主要來源于政府的土地出讓金收入,其次是村組集體與個人自籌和積累資金。在此基礎上,南寧市積極探索被征地農民養老保障制度創新模式,并通過財政傾斜方式,讓被征地農民參與土地收益分配,進一步完善被征地農民養老保障制度。

(三)被征地農民社會保障制度創新主要成效

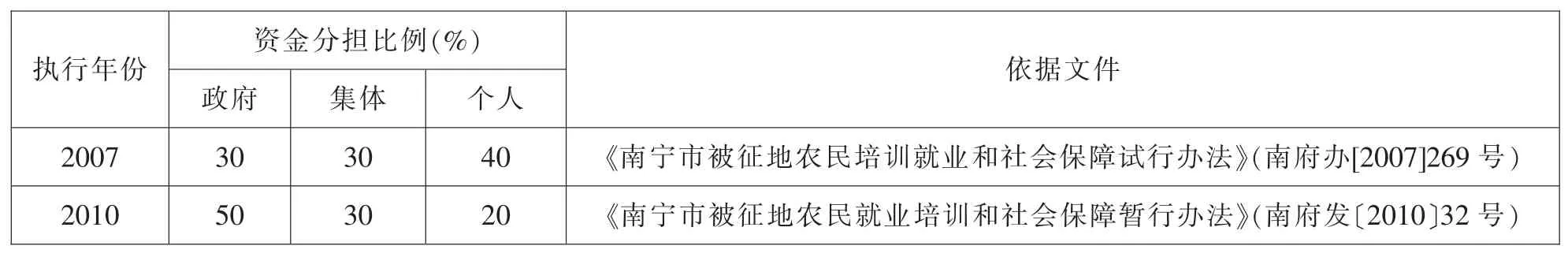

2010年6月,南寧市政府出臺《南寧市被征地農民就業培訓和社會保障暫行辦法》(南府發〔2010〕32號),通過建立被征地農民養老保險、醫療保險和最低生活保障三道社保線,實現了被征地農民老有所養、病有所醫、貧有所濟。在被征地農民的養老保障資金構成比例中,政府投入較2007年明顯提高,財政補助的比例從原來的30%提高到50%,通過財政傾斜,使土地的財產功能與保障功能產生聯動,讓被征地農民分享到土地增值收益。新政策出臺后,被征地農民養老保障融資比例發生了變化,全市約1.4萬被征地農民主動繳納了基本養老保險,成效明顯。表2是新政策出臺前后南寧市被征地農民養老保障資金分擔比例,不難看出,新政策出臺后,政府的出資比例提高了20個百分點,而個人的出資比例卻下降了20個百分點。

表2 南寧市被征地農民養老保障資金分擔一覽表

南寧市被征地農民的繳費是以被征地時上一年度廣西壯族自治區城鎮單位在崗職工月平均工資的60%為基數。政府為被征地農民建立基本養老保險個人帳戶,基本養老保險個人帳戶按城鎮企業職工基本養老保險有關規定管理。

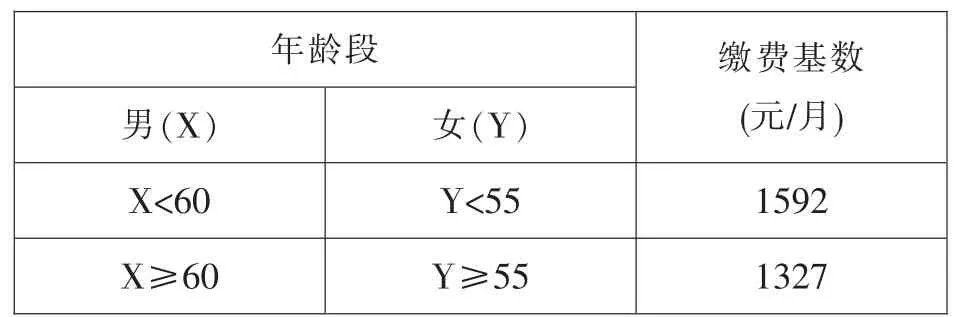

以2011年南寧市被征地農民為例,男未滿60周歲,女未滿55周歲的被征地農民,繳費基數為2010年廣西城鎮單位在崗職工月平均工資的60%,即1592元;男滿60周歲、女滿55周歲及以上的被征地農民,繳費基數為2010年廣西城鎮單位在崗職工月平均工資的50%,即1327元,如表3所示。

表3 2011年南寧市被征地農民養老保障繳費基數

如果被征地時,男未滿60周歲、女未滿55周歲,一次性繳納基本養老保險費的被征地農民,達到申領基本養老保險待遇年齡時(男滿60周歲、女滿55周歲及以上),由本人申請,經核準后,可按月領取基本養老金。享受按月領取基本養老金的被征地農民,按照企業退休人員調整基本養老金的政策同步調整;享受按月領取養老保障金的被征地農民,比照企業退休人員基本養老金的調整政策調整養老保障金。2015年,南寧市企業退休人員月平均基本養老金已達到1947元,按照上述《辦法》的規定,南寧市60歲以上已按規定繳費的被征地農民,月領取養老保障金給付標準,可以同步達到企業退休人員的水平。

五、結論與啟示

(一)保障被征地農民土地財產權益是制度創新的起點

單一性貨幣補償的最大弊端是僅僅把土地看作一種生產要素,忽視了土地的財產功能,更沒有考慮土地的區位與市場等因素,缺乏對被征地農民當前生活和長遠生計的考量,導致被征地農民生活水平降低,生活陷入困境。

(二)被征地農民應當與市民具有平等的社會保障權利

土地的生產功能、保障功能與財產功能不是“是此非彼”的選擇關系,而是“是此亦彼”的疊加關系。被征地農民參與土地增值收益分配應當是一種“賦予”而不是“交換”,被征地農民不應該以放棄土地承包權為代價,換取社會保障。

(三)為被征地農民提供社會保障是地方政府的責任所在

政府有權征收農村的土地,也有責任化解被征地農民因此帶來的社會風險,要積極探索一種適合被征地農民特殊性的養老保障制度,妥善安排被征地農民的當前生活與長遠生計。以土地財產權資本化形成的土地增值收益,作為被征地農民養老保障的融資手段是一種理想的選擇。

[參考文獻]

[1]崔寶玉,謝煜.失地農戶養老保障對勞動供給的影響——農村土地的社會保障功能[J].中國人口·資源與環境,2015,(12).

[2]黃健元,潘付拿.論被征地農民社會保障安置的局限與出路[J].河海大學學報,2014,(4).

[3]馬曉磊.城市化背景下失地農民的社會保障問題研究[J].農村經濟,2010,(5).

[4]Dribe&Lundh.Retirement as a strategy for land transition:a micro study of preindustrial rural Sweden[J]. Continuity and Change,2005,(2).

[5]Fellmann&Mollers.Structural change in rural Croatia:Is early retirement an option[J].International Advances in Economic Research,2009,(1).

[6]殷俊,李曉鶴.中國失地農民養老保障實踐模式的公平性探析[J].經濟問題,2009,(8).

[7]張士斌.銜接與協調:失地農民“土地換保障”模式的轉換[J].浙江社會科學,2010,(4).

[8]盧海元.制度的并軌與定型:養老保險制度中國化進入嶄新階段[J].社會保障研究,2014,(3).

[9]程萍萍.關于中國被征地農民養老保障問題的思考[J].經濟研究導刊,2015,(1).

[10]鄭雄飛.完善土地流轉制度研究:國內“土地換保障”的研究述評[J].中國土地科學,2010,(2).

[11]張學英,盧海元.“土地換保障”:擴大推動發展民眾基礎的政策選擇——被征地農民社會保障的理論與實踐評介[J].社會保險研究,2012,(4).

[12]張春雨.基于公民權利理念的農民社會保障及“土地換社保”問題分析[J].蘭州學刊,2009,(5).

[責任編輯:劉烜顯]

[中圖分類號]F301.0

[文獻標識碼]A

[文章編號]1004-4434(2016)06-0126-05

[基金項目]國家自然科學基金“城鄉統籌發展中土地要素流動及其收益共享的治理機制研究”(71273133);廣西重大課題“廣西健康養老產業與村落文化建設結合發展研究”(KTZB-2016-02);廣西社會科學基金“廣西被征地農民就地城鎮化路徑與政策供給研究”(15BJY001);廣西高校科研重點項目“廣西北部灣經濟區土地增值收益分配研究”(KY2015ZD110);廣西財經學院自治區級社會保障重點學科項目“廣西被征地農民市民化過程中養老保障政策供給研究”(2015SBY01)