基于SPI的渭河流域干旱評估分析

黃 歡,王黎敏

(陜西國際商貿學院,陜西 咸陽 712046)

?

基于SPI的渭河流域干旱評估分析

黃歡1,王黎敏2

(陜西國際商貿學院,陜西 咸陽 712046)

隨著生活、農業和工業需水量的增大以及全球氣候的變化,干旱已經成為阻礙我國農業發展最嚴重的自然災害。本文在評估渭河歷史干旱的情況下,利用NCEP再分析資料與渭河流域13個氣象臺站的歷史降水觀測資料,根據渭河流域1960—2010年的月降水資料,計算不同的時間尺度上SPI的值,分析渭河流域氣象干旱特征并經行評估。

渭河流域;干旱;NCEP;評估分析

1 緒 論

渭河流域是典型的干旱、半干旱地區,干旱、半干旱地區面積占80%以上,經濟發展也很迅速,其生態環境問題十分嚴峻。時至今日,旱災仍是該地區最常發生的自然災害之一,由此也給該區域社會生活、工農業生產、生態與環境等造成很大的負面的影響。尤其隨著全球氣候變暖趨勢的加劇,干旱災害發生更加頻繁,造成的影響也更為嚴重。該流域一般干旱形成原因概括為:①氣候、水文等自然因素,比如降雨量的大小、常年氣候情況、空間分布等;②人類的自然活動因素,比如自然植被的破壞、人為的破壞森林、土地荒蕪等[1]。文章主要針對自然因素導致的干旱進行分析研究。

2 渭河流域水文氣象

渭河流域降水南北差異很大,經研究發現,此流域總體變化趨勢是從南向北降水量漸遞減,一般平原小于山區。渭河之南秦嶺之北的山地雨水充裕,年平均降水量能夠達到890 mm,屬于高降水區,且隨海拔的增加雨量逐漸增大;關中平原降水量范圍:520~710 mm,從西向東遞增,西部達到最小東部達到最大值。其中水量平均在中值區域的是北洛河中上游和涇河的上游,其中年降水量達到310~420 mm。

渭河流域年平均蒸發水量為610~1090 mm。和降水量的不同之處在于蒸發量年際波動在一定限值,年內隨氣候變化蒸發水量數值也不同。5—8月隨著氣溫的增高,蒸發量也逐漸增大,6、7月份為年內出現最大蒸發量的時期。相反,11—2月,年平均蒸發量小,通常在12月達到年內最小水量蒸發。統計發現,一般陸地的蒸發量基本位于510 mm左右,年平均蒸發量<水面蒸發,故因為地形的影響,平原區的蒸發量大于山區。

3 渭河流域干旱評估

3.1干旱評價指標

SPI又稱標準化降水指數,此參數主要用來反映某流域的干旱強度和干旱持續時間,故同一數值能夠表示出區域在不同時間節點的干旱特征,因此廣泛應用于水文學科的各個專業[2]。標準化降雨指數推算的基本原理是先假設降水量服從Γ分布,前提是實際降水服從偏態分布,進而完成正態標準化處理。這樣假設使求得的干旱數值能夠代表不同時間尺度上的干旱狀況,此計算方法被廣泛應用到各個領域,求解過程如下:

(1)

(2)

式(1)、(2)中:α>0為形狀參數,β>0為尺度參數;Γ(α)為代表伽馬函數。求解α和β值使用極大似然法估算方法:

(3)

(4)

式中:

(5)

對上式進行積分得出:

(6)

(7)

伽馬分布要求x>0,而實際降水量可能為0,而,故假設

(8)

H(x)=q+(1-q)G(x)

(9)

式中:m為實測降水為0時次數,n是降雨序列的長度。將(9)轉化為標準正態分布,可得出相應的SPI值:

(10)

(11)

式中:a0=2.5151,a1=0.8029,a2=0.0103;b1=1.4328,b2=0.1893,b3=0.0013。

3.2同時間尺度的SPI比較

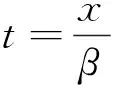

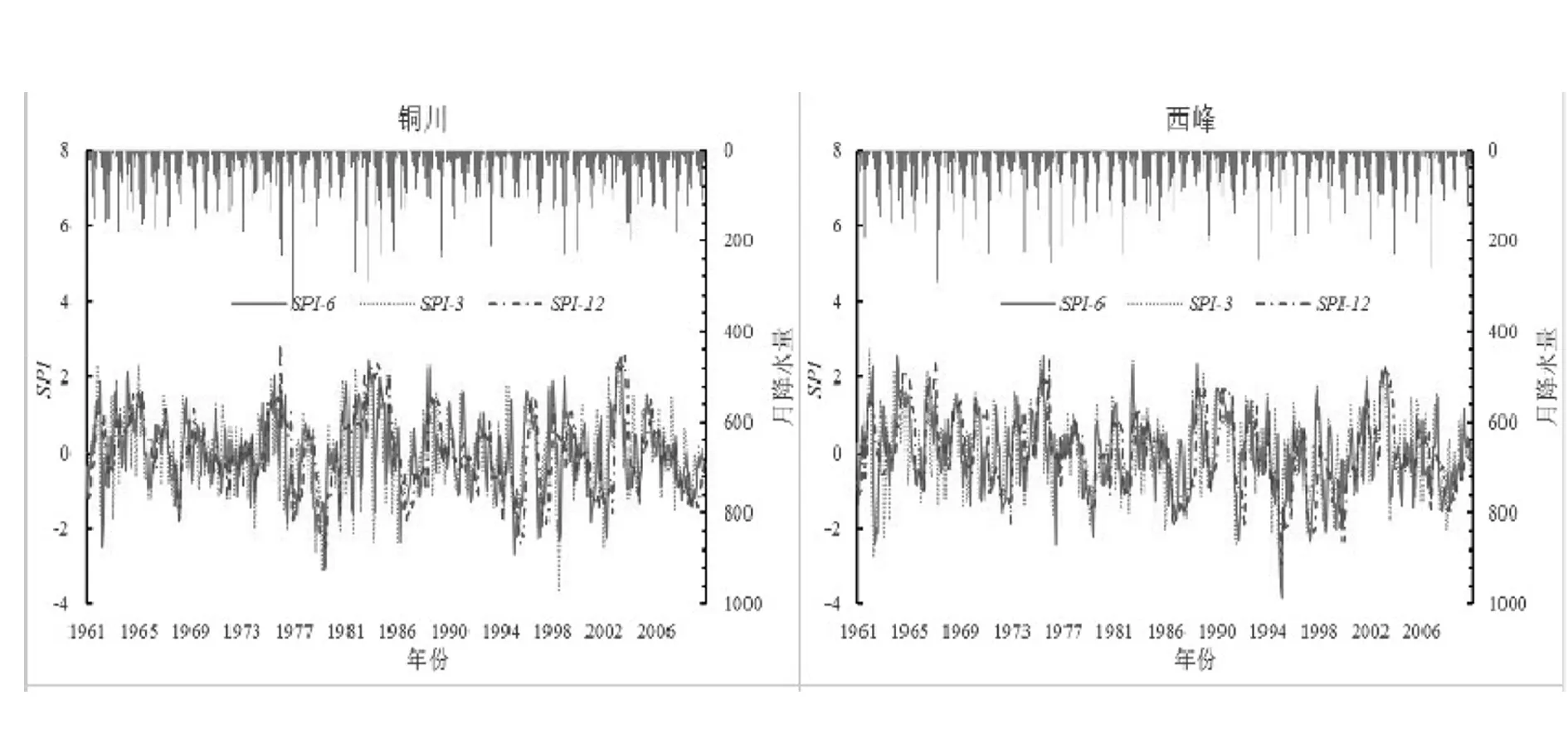

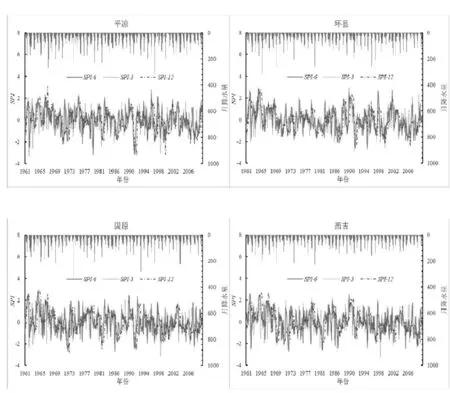

圖1 渭河流域13個站點不同時間尺度SPI的變化

SPI反映了不同時間節點上各地的旱澇狀況及旱澇持續時間。從圖1中,1961—2006年渭河流域13個氣象觀測站收集的年、月降水數據分析,計算出各站季、半年、全年的SPI值。結論如下:

1)SPI3時間尺度最短,因為SPI3的時間特性決定,它在短時間內受降水量的影響大,容易引發旱澇。特別是波動劇烈的水文站點,SPI數值不停活動在0左右,它既反映短時間尺度上的旱澇變化特征,側面表示了旱澇頻繁發生的必然性[4]。

2)從SPI3和SPI6的變化中得出,在已經發生的旱澇年份如1967年、1989年,其旱澇等級強度不同,隨著時間的后延降雨蒸發量大于降水量,故干旱等級變化幅度很劇烈。

3)SPI12時間尺度長,對降水量的反映減緩,干旱或雨澇變化幅度區域定值,時間尺度上比較固定,13個站點發現重大旱澇的次數很少,干旱和雨澇之間的發生也趨于平緩,這得益于前期降水的累積。

3.2干旱趨勢特征分析

由3.1章節的分析得知,SPI3對時間、氣象反應比較敏感,它客觀實際的反映出一定時間的降水量,但缺點是不能體現干旱的持續性,對時間節點的反應也不具體;SPI12較好的反映出長期旱澇的變化特征是趨于穩定的,時間尺度上也是比較固定。缺點是對短時間的降水影響響應慢。綜合考慮,選擇SPI6,因為它對時間的敏感程度折中,較好的反映渭河流域干旱的特性,表2為SPI6前提下渭河流域各年份的干旱Zs值。

表2 1960—2010年渭河流域干旱Zs值

由表1可知,13個站點在各年份大部分的Zs為負值,且隨著年代的增大,Zs的絕對值也越大,Zs的變化幅度愈大。

70年代通過顯著性檢驗的氣象站中有6個站點的Zs值為正值,主要位于渭河干流上游的百分比為58.2%,70年代渭河流域的干旱概率逐漸降低,相應的降水量增多。

80年代各氣象站中有4個站點的Zs為負,占有率為67.3%,表明SPI6持續減少,干旱增加的概率逐漸增高。

90年代各氣象站Zs均為負值,SPI6數值均有所下滑,下降值最大的為西峰站Zs=-4.84,說明渭河流域大部分地區發生干旱,且隨著時間的遞增影響也越大。

00年代通過顯著性檢驗的氣象站Zs值正負均勻分布Zs值多數為正,表明降雨量大。反之,負值表示降雨量小。

4 小 結

本章采用標準化降水指數(SPI)作為研究干旱的指標,根據渭河流域1960—2010年的月降水資料,計算不同的時間尺度上SPI的值,分析渭河流域氣象干旱特征并經行評估,總體上年均SPI呈下降趨勢,氣象干旱程度加劇。多時間尺度SPI標識的干旱有一定的滯后性,但SPI值與實際渭河流域的干旱情況較符合。

[1]崔冬林.近50年中國區域持續性氣象干旱事件的客觀識別及變化研究[D].蘭州:蘭州大學,2010.

[2]劉燕,胡安焱.渭河流域近50年降水特征變化及其對水資源的影響[J].干旱區資源與環境,2006(01):85-87.

[3]劉向培,王漢杰,何明元.應用統計降尺度方法預估江淮流域未來降水[J].水科學進展,2012(01),29-37.

[4]范麗軍,符淙斌,陳德亮.統計降尺度法對未來區域氣候變化情景預估的研究進展[J].地球科學進展,2005(03):320-329.

[5]來文立,宋進喜,章杰.近60 a渭河流域降水特征[J].干旱區研究, 2013(06):1106-1112.

[6]何毅,王飛,穆興民.白渭河流域降水和氣溫的時空特征分析[J].水土保持通報, 2012(04),102-105.

Draught Estimation Analysis of Wei River Basin based on SPI

HUANG Huan and WANG Li-min

(Shanxi International Business School, Xianyang 712046,China)

With the increase of water demand for life, agriculture and industry and the change of global climate, the draught has become the most serious natural disaster that hinders agricultural development. According to the estimation on historical draught of Wei River, this paper used NCEP to analyze again the data and the historic precipitation observation data about 13 meteorological stations; based on the monthly precipitation data about Wei River from 1960 to 2010, the SPI values in different time were calculated to analyze and estimate the draught characteristics of Wei river basin.

SPI; Weihe river basin;draught;estimation analysis

1007-7596(2016)06-0010-05

2016-05-22

黃歡(1988-),女,助教,黑龍江哈爾濱人,從事工程造價、工程項目管理教學工作;王黎敏(1966-),女,副教授,陜西咸陽人,從事土木工程、工程造價教學工作。

S423

B