漓江流域上游水質評價與生態需水量研究

徐寧濤,黃 丹

(1.遼寧省白石水庫管理局,遼寧 朝陽 122000;2.遼寧省朝陽市水務局,遼寧 朝陽 122000)

?

漓江流域上游水質評價與生態需水量研究

徐寧濤1,黃丹2

(1.遼寧省白石水庫管理局,遼寧 朝陽 122000;2.遼寧省朝陽市水務局,遼寧 朝陽 122000)

取樣分析漓江流域流域上游河水中TN、TP、COD、NH3-N并計算稀釋每種污染物的生態需水量。分析結果顯示,漓江流域上游TP、COD、NH3-N的含量符合桂林市水功能區劃要求的III類水質,TN排放超標較嚴重,近桂林市區TN含量僅達到V類水質。計算得到滿足桂林市水功能區劃要求的TN、TP、COD、NH3-N生態需水量分別是60.72 m3/s(19.15m3)、39.98m3/s(12.61m3)、28.30m3/s(8.92m3)、37.95 m3/s(11.97m3)。運用7Q10法近10年最枯月流量和90%保證率最枯月流量計算所得需水量分別為30.23m3/s(9.53 億 m3)和24.89 m3/s(7.85 億 m3)。為保生態環境安全,確定完全滿足水質要求的生態需水量是60.72m3/s(19.15m3);防止污染基本生態需水量是30.23m3/s(9.53 億 m3)。

漓江流域上游;生態需水量;水質評價;研究

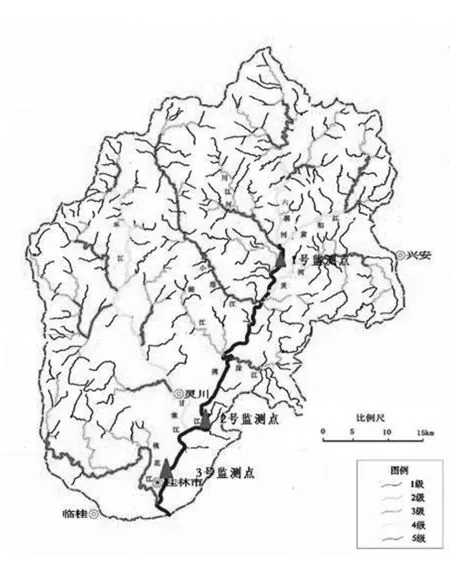

河流生態需水量研究是生態水文學領域重要研究課題之一,也是國內外學者重點關注的問題。文章基于漓江流域上游水文水質條件、河流生態系統基本要素、河流生態功能等基礎資料,初步計算了漓江流域上游生態需水量,可作為漓江流域上游水資源管理的理論依據。因漓江流域上游水資源時空分布極不均勻,且過去在水資源配置中對生態需水量考慮甚少,致使生態用水長期被生產生活用水擠占。漓江在水文學上的定義起源于貓兒山,流經興安縣、靈川縣、臨桂縣、桂林市區、陽朔縣、平樂縣城之后與恭城河交匯,流域全長214km,面積約為1.23×104km2。通常情況下所講的漓江僅僅包括從興安縣流經桂林市區,最后至陽朔間河段,流域全長191km,面積約為0.83×104km2。文章研究的區域為漓江流域上游,只包括從興安縣至桂林水文站這一河段,漓江流域上游干流長度約為105km,流域面積約為0.28×104km2[1],其經緯度范圍為E110°05′~E110°40′,N25°15′~N25°55′。漓江流域上游包括桂林市區,流經桂林市區的河段長約50km,漓江流域上游是桂林市的重要水源地,對桂林社會經濟健康快速發展具有重要支撐和保障作用。

1 研究區域水污染現狀

根據桂林市環保局檢測資料表明漓江流域上游干流的水質明顯比支流好,原因主要為政府環保政策的影響,對干流保護力度大于支流。漓江流域上游是有名的風景區,旅游作為桂林支柱產業之一,對水質要求較高,曾有水質惡化而影響旅游收入的情況出現,使政府加大力度保護漓江干流水環境生態系統。雖然漓江流域上游水質有一定程度好轉,但還有不盡如人意的地方,對城市污水和污染物的處理力度不夠,許多污水并沒有凈化就被直接排放到河流中造成污染,目前漓江流域上游污水處理廠的能力低于排污水平,污水管道的配置并不合理和全面,污水處理的情況也不樂觀,而在上游的鄉鎮并沒有污水處理廠所以大部份生活污水都直接排入河里[2]。

理論上講不同時期干流的水質情況應該是豐水期>平水期>枯水期,主要原因是枯水期水量小,其自身的凈化處理能力相對較低,而豐水期由于水量大,可稀釋的污染物也較多。即使流域水資源較為豐富,但研究區域降雨量年內分布極不均勻,導致枯水期相當漫長,所以在這時期干流污染情況較為嚴重。漓江流域上游曾出現豐水期水質與平水期和枯水期相比反而較差的情況,原因主要是徑流量迅速增加,把沿河的污染物帶入河流,流域周邊農業發展中所用的農藥和化肥造成了面源污染,市區和郊區的養殖業、水產業也造成了一定的有機污染,所以在豐水期,水量增大,污染反而較為嚴重[3]。

2 水質評價

桂林市環保局1994—2003年這10 a監測數據表明漓江流域上游主要污染物種類隨著時間會發生變化。98年以前的主要污染物為:石油類等;98年以后主要的污染物為:氨氮等。這說明計算不同時期稀釋污染物的需水量應當選取的污染物種類應不相同。根據目前的污染情況,本文對漓江流域上游進行污染物研究主要分析TN、TP、NH3-N和COD這四類[4]。對于漓江干流來講,綜合污染指數一般為豐水區時期最小,枯水時期最大,而實測數據也顯示漓江流域上游的干流這一對比情況相對比較明顯[5]。所以對漓江干流來講一般是枯水期的水質比較差,因此本文著重對枯水期(9月—次年2月)進行研究。圖1~2分別為漓江流域上游最小流量變化情況和最枯月平均徑流量變化情況。根據桂林市中小河流水功能區劃,漓江流域上游干流的水質目標為Ⅲ類。

圖1 漓江流域上游1958—2003年最小流量變化情況

圖2 漓江流域上游1958—2003年最枯月平均徑流量變化情況

漓江流域上游徑流量變化呈上升趨勢,圖1和圖2趨勢線也顯示漓江最枯月平均徑流量和最小流量也處于上升狀態。出現這一現象原因并不僅僅受降雨量的影響,還有1個原因是青獅潭水庫從1987—2000年開始向漓江流域上游河道補水[6]。枯水期水量的增加會對漓江流域上游水質產生有利的影響,但事實上漓江流域上游的水質卻并沒有得到根本好轉,因此考慮從水質要求方面計算漓江流域上游的生態需水量。漓江上游流經靈川,興安和市區,因此本文1號監測點位于興安縣的大埠頭、2號監測點位于靈川縣的靈河大橋、3號取樣點位于市區桂林水文站附近的凈瓶山大橋。取樣時間為2003年9月—次年3月,頻率為每月1次,取水點位置如圖3。分析水樣中TN、TP、NH3-N和COD含量,結果如表1。

圖3 取水點位置圖

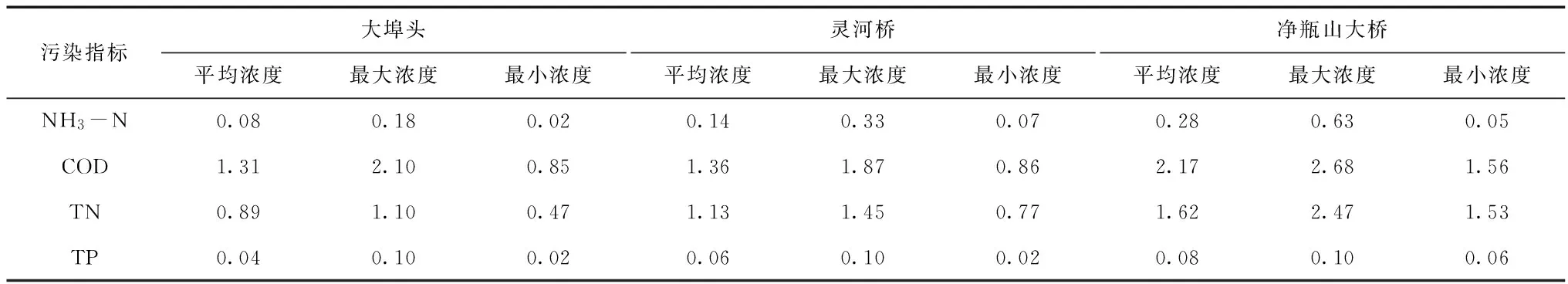

表1 取水點污染物濃度 mg/L

在計算漓江流域上游生態需水量之前,本文先對水樣中各污染物濃度進行水質評價,其評價方法有2種,分別為單因子評價與綜合指數評價,本文分別采用這2種方法來評價漓江流域上游水質狀況[7]。

某種污染物的污染指數Pi與綜合污染指數P的計算公式為:

(1)

式中:Pi為單因子評價指數;Ci為第i種污染物的實際測量濃度;C0為水環境功能區對水質要求的限制濃度;P為綜合評價指數;n為年份數。

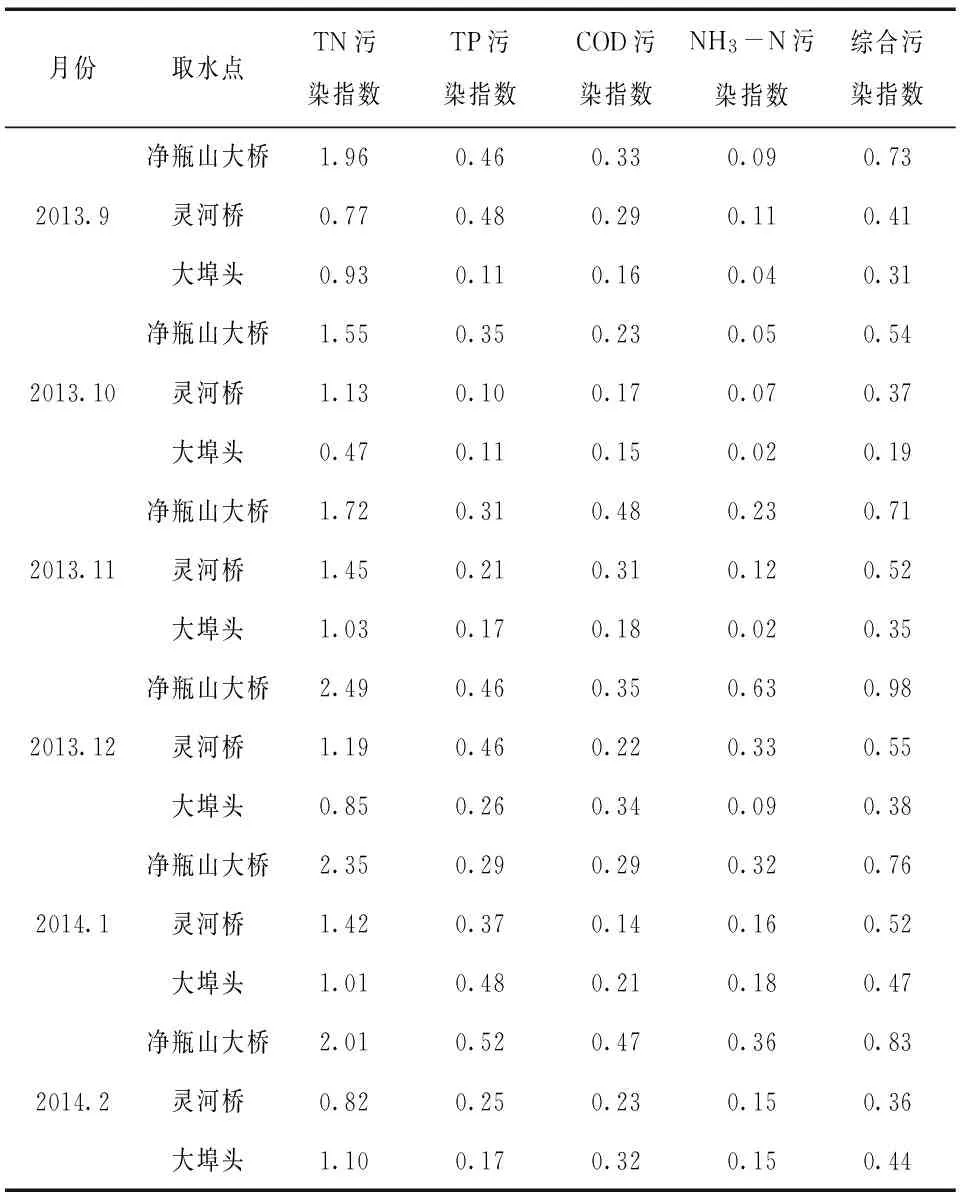

根據公式對污染物進行水質分析,計算其污染物指數得到結果如表2。

表2 各取水點污染物指數

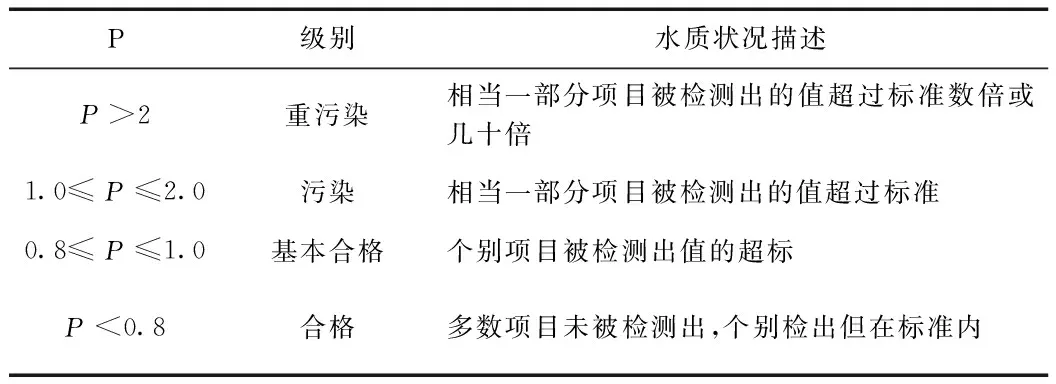

根據《桂林市地表水環境保護功能區劃》、綜合污染指標評價分級標準(表3)和GB3838—2002中規定的幾種污染物等級標準(表4)可以對各取水點水質的各項污染情況進行評價[8]結果如表5。

表3 綜合污染指標評價分級(GB3838—2002)

表4 GB3838—2002中規定的幾種污染物等級標準 mg/L

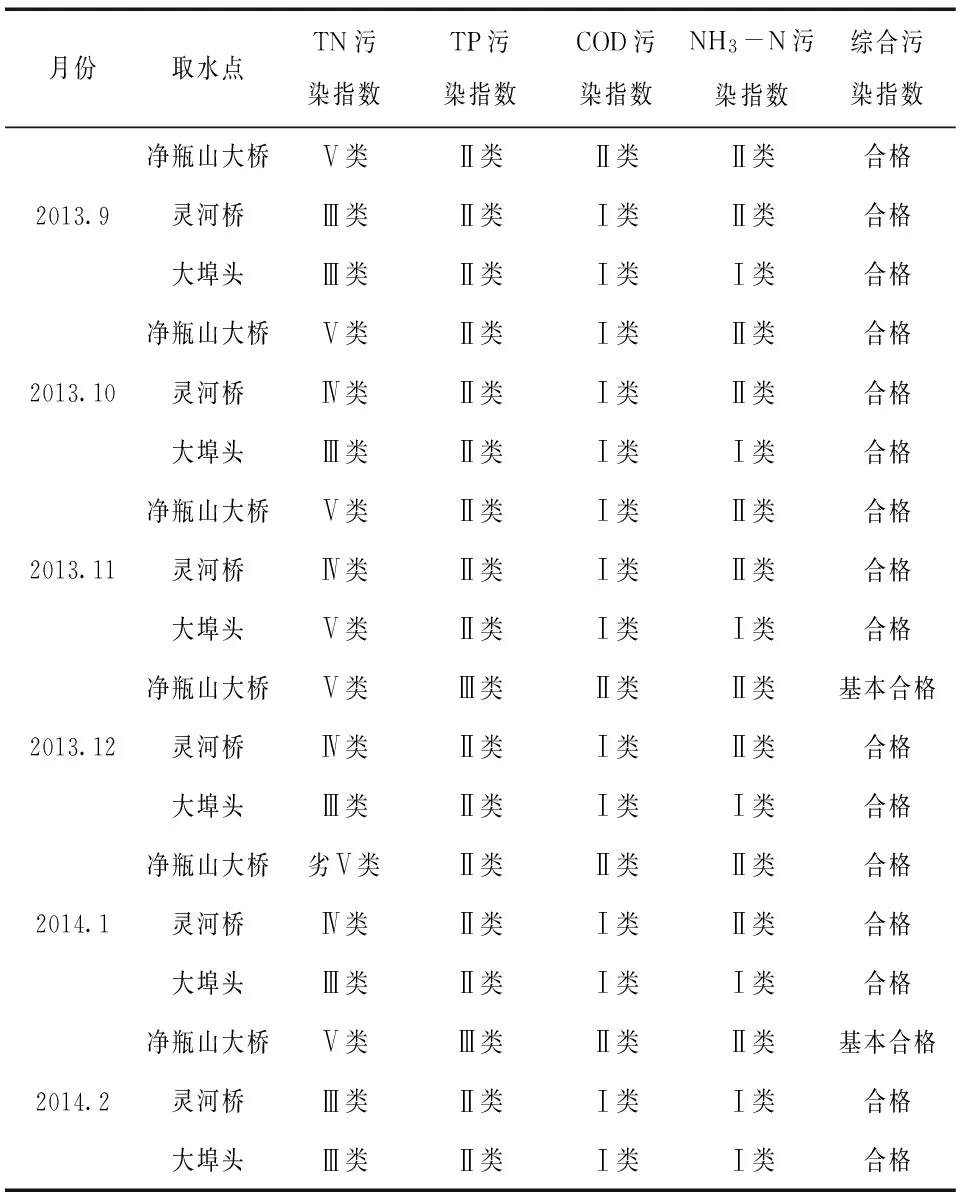

表5 各取水點污染物指標評價情況

根據表5可以看出漓江流域上游污染最為嚴重的是TN,大多地區的大多時候都污染,而其它污染指標在每次取樣中都合格,因為TN的超標排放,所以導致12月和2月份在凈瓶山大橋檢查的綜合污染指數是基本合格。這說明市區的污染比源頭嚴重。根據表4規定的幾種污染物等級標準可以列出各取水點的污染物等級情況,如表6。

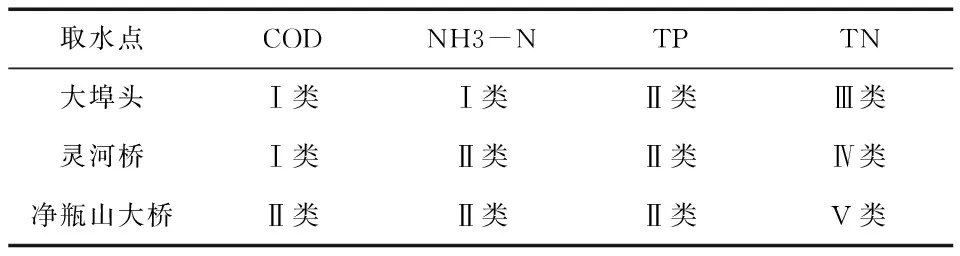

表6 各取水點污染物等級

由表可知COD污染狀況最好,TN的排放量過大,漓江流域上游的水質目標Ⅲ類[9],TN含量超過了其環保要求,在流量不能增大的情況下應該減少對TN的排放。所以稀釋污染物的需水量中TN的需水量應該最大,COD則為最小。

以防止河流污染、保障流域生態系統穩定為目的,在承載污染物質河流中,需要一定生態需水量以滿足水體對這些污染物稀釋凈化要求,桂林市水功能區劃明確指出漓江流域上游水質要求為III類[10]。稀釋污染物需水量是生態需水量的重要組成部分。計算公式為:

(2)

式中:W0為河段污染防治需水量,m3/s;T為換算系數,其值為31.536×106s;WP為河段允許的納污量,mg/s;q1為排污斷面污水量,L/s;cs為目標水質污染物的濃度,mg/L;c0為上斷面污染物濃度,mg/L;x1為河段長度,km;k為污染物降解系數,根據實驗室模型實驗得到為:0.363;u為水流流速,m/s。

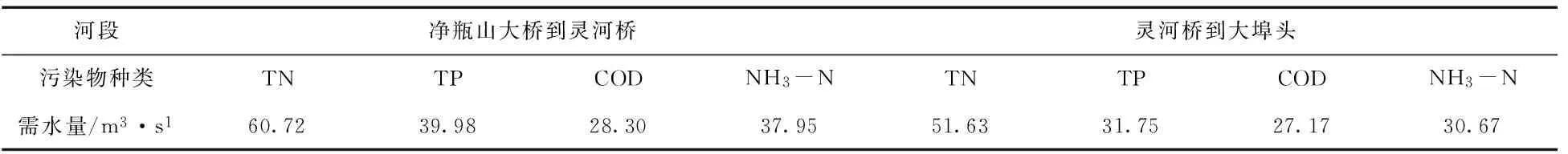

根據式(2)可以對漓江流域上游滿足這四種污染物要求排放的需水量進行估算。根據污染物現有的排放量計算凈瓶山大橋到靈河橋段生態需水量,當流量分別為60.72m3/s、39.98m3/s、28.30m3/s、37.95m3/s時,TN、TP、COD、NH3-N的排放分別可以達到III類水質。對于污染物現有的排放量計算靈河橋到大埠頭段生態需水量,當流量分別為51.63m3/s、31.75m3/s、27.17m3/s、30.67m3/s時,TN、TP、COD、NH3-N的排放分別可以達到III類水質。

表7 漓江流域上游稀釋污染物的生態需水量

對于漓江流域上游生態需水量,本文認為為了安全因素取兩段的最大值,所以稀釋TN、TP、COD、NH3-N需水量分別為60.72m3/s、39.98m3/s、28.30m3/s、37.95m3/s。

圖4 漓江流域上游稀釋污染物需水量與枯水期月平均流量對比

如圖4為漓江流域上游生態需水量與枯水期(9月—次年2月)的月平均流量對比[11]。可以發現只有稀釋TN的生態需水量大于枯水期的月平均徑流量,證明在現有徑流狀況下漓江流域上游的TN超標,需要在枯水期對漓江流域上游進行補水才能保證漓江流域上游水質滿足水功能區劃要求,在現有徑流情況下可以滿足稀釋TP、NH3-N、COD的需水量。

3 運用7Q10法計算防止水質污染生態需水量

利用7Q10計算漓江流域上游的基本生態環境需水量,計算防止流域水質污染生態需水量。7Q10法最先在美國被應用,把最枯的連續7 d平均水量作為河流最小流量的設計值。該方法于70年代來到中國[12],主要用于計算污染物有允許排放量,但該標準要求較高,不適宜中國的經濟發展水平,所以對該方法進行了修改。在《制定地方水污染物排放標準的技術原則和方法》中有規定,要滿足河流防止污染的基本生態需水量,一般情況下采取近10年的最枯月平均徑流量或90%保證率最枯月平均徑流量。

Wd=Min(Wij)

(3)

式中:Wd為河流防止污染基本生態需水量;Wij為河流近10d最枯月平均徑流量或90%保證率最枯月平均徑流量。

圖5 漓江流域上游1958—2003年最枯月平均徑流量變化情況

所以采用1958—2003年90%保證率最枯月平均徑流量來計算基本生態需水量Wb=24.89 m3/s;

根據近10 a(1993—2003年)保證率最枯月平均徑流量來計算基本生態需水量Wb=30.23 m3/s。

漓江流域上游的防止污染的需水量用90%最枯月平均徑流量和用近10a最枯月平均徑流量計算的結果分別為24.89 m3/s和30.23 m3/s。

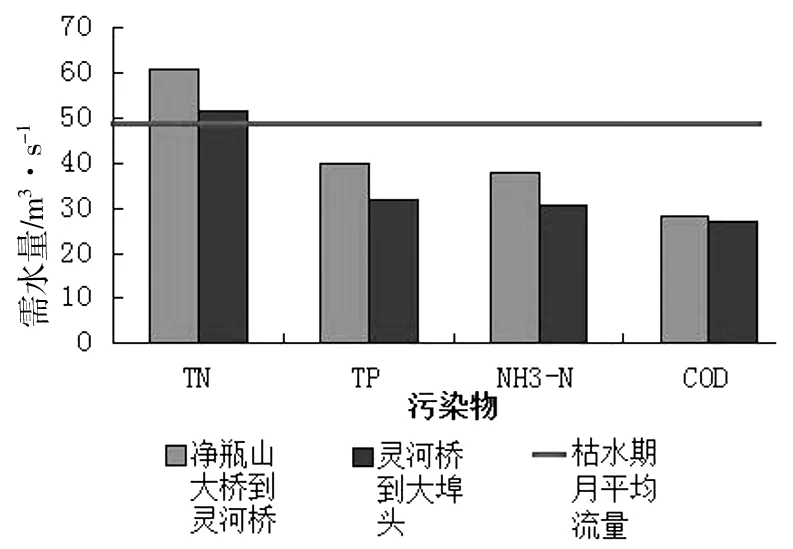

圖6 漓江流域上游稀釋四種污染物的生態需水量與7Q10法計算生態需水量對比

5 結 論

計算所得結果為凈瓶山大橋到靈河橋這一段滿足TN、TP、COD、NH3-N要求的生態需水量分別為60.72 m3/s、39.98 m3/s、28.30 m3/s、37.95 m3/s;靈河橋到大埠頭段滿足TN、TP、COD、NH3-N要求的生態需水量分別為51.63 m3/s、31.75 m3/s、27.17 m3/s、30.67 m3/s。采用10a最估流量進行計算的結果24.89 m3/s比90%最估月的結果30.23 m3/s偏大,其原因是1993—2003年期間枯水期對漓江采取了補水措施,使其枯水期流量增加,如青獅潭水庫對漓江補水工程就是從1986—2000年開始的。所以采用的近10a最估月流量要比90%保證率最估月流量大。稀釋NH3-N生態需水量遠大于7Q10法的計算結果,而其它3種污染物的需水量與7Q10法(近10a)相近,說明漓江流域上游TN排放超標,應該采取措施減少TN的排放。

本文認為完全滿足水質要求在桂林市附近的需水量應該達到60 .72 m3/s,漓江流域上游上半段的需水量應該達到51.63 m3/s。建議漓江流域上游減少TN的排放或向漓江補水這樣才可以滿足水質的要求。防止河流污染的基本生態需水量為30.23 m3/s。

[1]梁薇,梁冬梅,蘇偉.生態環境需水研究評述及應用[J].甘肅水利水電技術, 2009,45(11): 4.

[2]葉桂忠,劉俊.漓江桂林市區段水環境容量研究[J].水資源保護,2003,9(3):10-12.

[3]繆鐘靈.漓江流域上游主要環境問題[J].中國巖溶.1997,16(2):161-166.

[4]Freeze R A,Harlan R L.Blueprint for a physically-based digitally-simulated hydrological respouse model[J].Journal of Hydrology.2009,12(3):237-258.

[5]Karl-Erich Lindensehmidt.Testing for the transferability of a water quality model to areas of similarspatial and temporal scale based on an uncertainty vs.complexity hypothesis[J].ecologieal complexity .2006,23(3),241-252.

[6]李永軍,彭蘇萍,陳余道,等.漓江桂林市區段水環境自凈容量地理信息模型探討[J].中國礦業大學學報,2004,33(5):596-599.

[7]王西琴,楊志峰,劉昌明.河道最小環境需水量確定方法及其應用研究(I)—理論[J].環境科學學報,2001,9(21)5:544-547.

[8]粟維斌,康峰峰.漓江水資源環境問題的景觀生態學思考[J].北京林業大學學報,2005,27(2):149-155.

[9]蔡德所,馬祖陸.漓江流域上游的主要生態環境問題研究[J].廣西師范大學學報,2008,26(1):110-112.

[10]黃宗萬.漓江流域上游水資源形勢分析[J].廣西科學院學報,2005,21(1):56-60.

[11]李永軍,彭蘇萍,陳余道,等.漓江桂林市區段水環境自凈容量地理信息模型探討[J].中國礦業大學學報,2004,33(5):596-599.

[12]王西琴,楊志峰,劉昌明.河道最小環境需水量確定方法及其應用研究(I)—理論.環境科學學報,2001,9(21):544-547.

1007-7596(2016)06-0020-05

2016-04-12

徐寧濤(1987-),男,遼寧朝陽人,助理工程師;黃丹(1987-),女,四川樂山人,助理工程師。

X143

B