芻議農村初中的生存困境和發展策略

——基于D市的調查結果

□郝忠秀

芻議農村初中的生存困境和發展策略

——基于D市的調查結果

□郝忠秀

近年來,農村辦學條件日益改善,但是和城市學校相比仍然存在著許多不足。農村學校普遍存在著教育經費投入太少、教育資源分配不均衡、教師專業水平較低、內部管理不完善等問題,推進農村義務教育均衡發展已成為當務之急。

教育均衡;義務教育;教育投入;農村初中

隨著 “城鄉一體化”建設思想的提出,我國的教育事業已經進入到一個嶄新的發展階段,要求進一步推進全面實施素質教育,解決農村初中存在的問題已經成為重中之重。雖然近些年農村辦學條件日益改善,但是和城市學校相比仍存在著許多不足,有的差距還在進一步擴大。

一、調查研究背景和方法

我國正處于經濟社會發展的重要轉型時期,這就預示著農村教育的布局將大幅改觀。2003年,教育部向全國教育系統發出了 《關于深入學習貫徹 〈國務院關于進一步加強農村教育工作的決定〉和全國農村教育工作會議精神的通知》(此處簡稱 《通知》,下文同),要求各級教育行政部門和各級各類學校特別是農村學校,要把學習 《通知》和會議精神與學習 “三個代表”重要思想結合起來,一手抓發展,一手抓改革。《通知》強調,各省級教育行政部門要根據 《決定》,對本地 “兩基”攻堅,中小學高水平、高質量 “普九”計劃,農村中小學現代遠程教育建設,城市農村對口幫扶等工作進行認真、深入地研究。隨之,西部320多個沒有實現 “兩基”目標的縣開始了 “攻堅之戰”,經濟發達的農村地區向著實現高水平、高質量 “普九”目標邁進,力爭在2010年實現全面普及九年義務教育和全面提高農村義務教育質量的目標。2010年是 《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》的全面落實之年 (此處簡稱 《綱要》,下文同),指出到2020年全面實現城鄉教育的均衡化。我們的調查研究就在這樣的時代背景下展開。由于人力上的限制,只對同一個省份的同一個地區進行深入透徹地調查,選取東北地區的D市作為調查研究的目標,調查時間是2013年9月至2014年12月,本調查以初中學校為樣本,共選取了3所學校為重點調查對象。我們在該省D市市區選取重點初中和非重點初中各一所,然后再在該市選取1所農村初中學校作為調查對象。我們研制開發了多種調查表、訪談提綱、問卷等共計950份,對3所學校的1500多名學生和教師進行調查,回收率達到了89.1%。其中有效問卷846份,有效率達到了100%,(為了保證調查問卷的科學性,我們還在該市的其他地區選擇了一所非重點初中作為補充樣本)從而保證了調查研究結論有更廣泛意義上的可推論性。我們的調查對象涉及地方政府及教育行政部門的領導,農村中小學的校長、教師和學生,以及有關農村家庭。問卷內容主要涉及學生的家庭情況、教師工資水平的差距、學校的辦學條件差距等問題,以了解各個學校學生的基本狀況有何差異。

二、調查結果與分析

通過對調查內容的整理和調查結果的統計,把調查結果以表格的形式列舉出來并一一說明。

1.教育經費投入狀況的比較

從對重點初中、非重點初中和農村初中教育經費的調查來看,如表1所示,重點初中無論在生均教育經費水平上,還是生均教育事業費和生均公用教育經費水平上都遠遠優于非重點初中和農村初中。尤其是在生均公用教育經費上,重點初中的生均公用教育經費是非重點初中的3.7倍,是農村初中的4.2倍,而非重點初中是農村初中的1.1倍。在學校經費缺少的情況下,初中學校普遍傾向于首先壓縮公用教育經費,來填補學校的其他教育支出。形成這種巨大差距的原因在于非重點初中和農村初中的教育經費主要源于政府的教育撥款,而重點初中除了政府撥款外,還有社會捐資、校辦產業等方面的收入,其中還包括大量的擇校費用。其中擇校費用一項,重點初中的擇校費是非重點初中的1.5倍,是農村學校的10倍,而且重點初中接受的擇校生遠遠多于非重點初中和農村初中。(見表1)

表1 校際教育經費投入的比較 (單位:元)

2.師資建設情況的比較

高素質、高水平的教師隊伍是決定一所學校辦學水平和教育質量的最重要的因素,目前,義務教育階段城鄉發展不均衡,師資建設水平的差距也是一個很重要的原因。農村學校教師大多數的第一學歷是通過函授自學考試獲得的。另外,農村學校許多教師所學專業與任教學科不符,日語教師教英語,計算機老師教思想政治,一些緊缺學科缺乏專業教師,許多教師教非所學,這也在很大程度上影響了學校的教育質量。重點初中與非重點初中、農村初中相比,無論是在生師比還是教師本科以上學歷比例上都存在著一定差距。

從教師基本工資的調查數據來看,不同學校教師之間的工資待遇存在一定的差距,從調查數據來看,城鄉教師的工資待遇仍然存在較大的差距,基本工資每月相差達到五六百元,而重點學校和非重點學校之間其差距并不太大,這也是很多老師寧愿去城市的非重點學校也不愿意去農村學校任教的一個重要原因。此外,調查還發現,作為初中學校教師工資收入重要組成部分的福利津貼、生活補助等輔助性工資,由于沒有形成統一的標準,所以重點初中教師的輔助性工資遠遠超于農村初中學校的教師輔助性工資,一些落后的農村初中學校甚至不給教師發輔助性工資,只有月基本工資。(見表2)

表2 校際教師隊伍情況的比較 (單位:%)

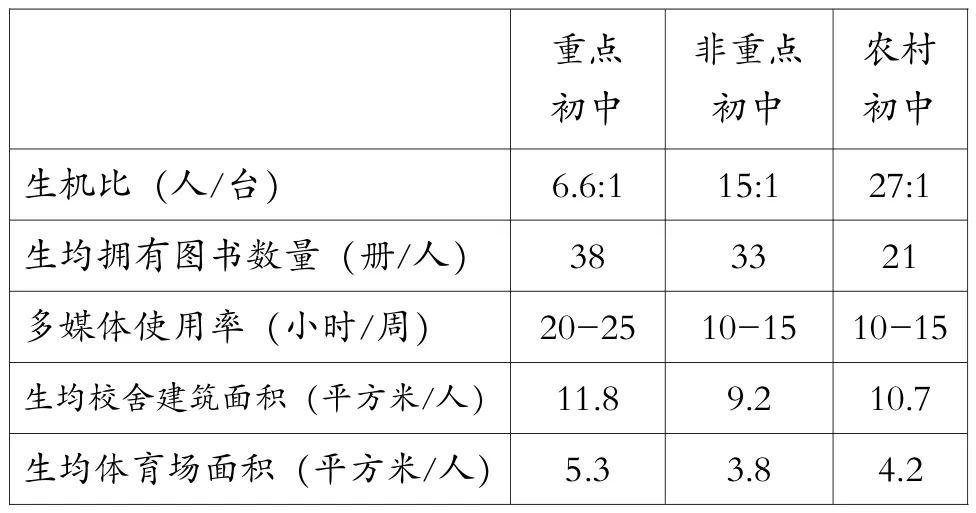

3.學校辦學條件的比較

2005年5月教育部下發的 《關于進一步推進義務教育均衡發展的若干意見》明確提出:省級教育行政部門要根據國家有關規定和當地實際情況,制定或完善本地區義務教育階段學校辦學條件基本要求,以此推進薄弱學校和農村學校辦學條件的改善,逐步縮小學校辦學條件的差距。

從調查情況來看,重點初中和非重點初中及農村初中之間,在辦學條件上仍然存在著較大差距。以學校的體育運動場地為例,一方面,在重點初中是建筑面積一萬多平方米的現代化體育中心,內設排球館、羽毛球室、體操室等;另一方面,在非重點初中和農村初中是光禿禿的一小片空地,再考慮到東北地區的氣候條件,試想在零下二三十度的寒冷天氣里,學生們如何進行體育運動呢?

學校的圖書配備在數量和質量上也存在較大差距,一方面,重點初中的圖書館建筑面積兩千多平方米,館藏豐富,可同時容納300多名學生看書;另一方面,農村學校的圖書館就是一間教室改造而成的,圖書數量雖然不算少,但是復本很多,多數是20世紀八九十年代的圖書,且多半已陳舊、破損、老化,圖書的可讀性也比較差。此外,我們還進一步了解到,生均計算機的擁有量中,重點初中是6個學生擁有一臺計算機,非重點初中是15個人擁有一臺計算機,農村初中是27個人擁有一臺計算機,農村的校園環境和教育設施改善已然勢在必行。(見表3)

表3 學校辦學條件的比較

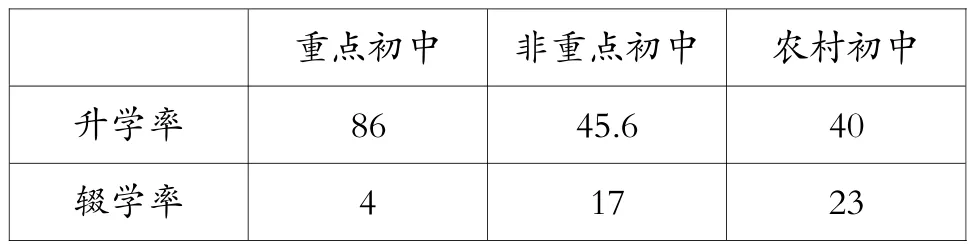

4.學校升學率和輟學率的比較

當前農村初中60%以上的學生畢業后要回鄉務農和外出就業的現實決定了農村初中在保證一部分學生升入上級學校的前提下,必須承擔起為農村經濟建設服務和培養學生就業、創業能力的責任。農村初中一些落后的教育方式和一些領導干部以及社會輿論對學校教育工作的評價,嚴重影響學生的學習勁頭兒,有的學生初一的時候排班級里倒數第五,初二的時候排班級里倒數第二,初三就輟學不念了,“只有考上大學才是人才”的觀念在農村扎根已久,農村學生及家長普遍認為考不上大學還不如回家干活,早點賺錢。調查發現重點初中的輟學率在4%,非重點初中的輟學率為17%,而農村初中的輟學率在23%。(見表4)

表4 學校升學率和輟學率的比較 (單位:%)

5.學生家庭的經濟收入情況

家庭收入的有限性直接影響了父母對子女學校教育的投入,在被調查的農村初中學生父母中,51.3%月收入在1000~2000元,27.4%在2000~3000元,1.2%在3000~4000元,4000元以上的沒有,月收入在1000元以下的占到了20.1%。盡管在調查中大多數農村初中學生父母的月收入都超過了1000元,但和重點初中、非重點初中相比,仍然有很大差距,由于農村初中學生的父母收入較低,他們給子女每個月的零花錢就更少了,經濟收入較高的農村父母給其子女的零花錢在200元左右及以上,經濟收入一般的父母給子女的零花錢在50元左右,而月收入在1000元以下的父母給子女每個月的零花錢則僅有10元左右,可見,學生父母的月平均收入與其在子女身上的教育投入成正比關系。(見表5)

表5 家庭月平均經濟收入比較 (單位:%)

三、造成農村初中生存困難的成因

基于D市義務教育階段學校差距的現狀以及調查結果的分析,我們得出以下結論:

1.教育經費投入太少

根據調查結果顯示,我國公共教育經費一直處于嚴重短缺的狀態,據全國人大常委會委員馮之浚說,農村教育投資中8%由中央財政承擔,義務教育投資的主體是鄉鎮,就是目前實行 “由地方負責、分級管理、以縣為主”的體制,鄉鎮財政仍然要負責學校基礎設施等經費。鄉鎮財政成為農村義務教育經費的主要來源,而農村鄉鎮根本無力解決義務教育所需要的大量資金。近幾年我國的義務教育財政發生了轉變,從鄉鎮負責轉移到了以縣為主,將初中階段的教育經費更多的由縣級政府來承擔,教育政策的轉變在一定程度上改善了農村初中的困境,但農村初中亂收學雜費、拖欠教師補助等問題沒有得到根本性解決。

2.教育資源分配不均衡

重點學校政策是在教育資源不足的情況下,國家集中有限的教育資源先辦好一部分學校的政策是一種典型培養精英的政策。導致了教育發展不平衡,重點學校絕大部分集中在城鎮,憑借其優質的教育資源和重點學校的品牌效應,逐步形成了對社會資源的集聚,久而久之,農村初中滑向薄弱已勢不可擋。

3.教師的調配政策

現在,大多數農村學校優秀、年輕教師和音、體、美、英教師缺乏;有的地方教師隊伍流失嚴重,尤其是農村的邊遠山區和貧困地區難以補充到合格教師,大批村級初中只好找非專業的代課教師維持運轉。由于教師待遇低、農村學校環境差,教師的能力得不到提升,一些農村初中的校長甚至放棄農村中學的職位跑到一些城鎮的非重點初中當一名普通老師。

4.學校的內部管理

農村初中為了生存,會集中 “優勢兵力”重點培養“尖子生”。就是將有能力的老師和最好的教育資源全部集中在能夠考取重點高中的學生身上,對于那些學習成績差的學生則采取消極或者放棄的態度。

此外,我國雖然從法律上確定了義務教育的免費屬性和扶持義務教育階段貧困學生的政府責任。但是,在調查過程中發現很多學校仍然存在亂收費、強迫收費的問題,比如強迫學生中午必須吃學校的套餐,強迫家長給子女買課外輔導資料、參加班主任開設的假期輔導班等;《義務教育法》當中規定初中學生實行 “就近入學、劃片招生”的政策,但教育行政部門允許各種城鎮名校招收一定數量的擇校生,這些學校按學生的學業成績收取擇校費,名校憑借自己的實力和聲譽,對農村初中的生源進行了層層篩選,囊括了農村初中最優質的的生源,造成農村初中優質生源外流,加劇了農村初中的薄弱。

四、消除農村薄弱初中的發展對策

1.加大教育投入

進一步完善 “以縣為主”的管理體制,使 “人民教育人民辦”變為 “人民教育政府辦”,加大對農村薄弱初中的投入力度。考慮到現實政策的慣性與體制路徑的依賴,從調查問卷可以看出,很難從限制重點初中、非重點初中的政策出發實現教育資源的均衡發展。但是從短期看,政府要改變過去對人、財、物等資源配置向城市中重點初中、非重點初中傾斜的政策,加大對農村薄弱初中的投入,加大對農村初中圖書和農村初中計算機等設備的投入,積極推進農村學校標準化建設,均衡配置設備、圖書、校舍等資源,優先考慮農村初中計算機等信息設備投入,在此基礎上加強農村地區教育城域網和校園網的建設,逐步創建農村中小學現代遠程教育的公共服務體系與支持體系,形成農村教育信息化的可持續發展機制。

2.構建學校的品牌教育

農村教育的發展需要加大教育投入,為學校教育活動的開展提供必要的物質基礎,更需要農村學校自身努力。在農村初中改革的進程中,一些校長雖然看到了學校問題的存在,如教師的工作積極性不高,教研的投入度不夠且效果不理想,教師的教育觀念落后、陳舊等,但由于受到已有觀念的束縛,他們很少去做更進一步的思考 “為什么會這樣”,學校要發展必須構建一種強有力的結構關系——一個強有力的校長。

在調查中我們發現,城市里的重點初中校長在學校的改進過程中發揮著無可替代的作用,正因為有這些好校長作為學校改進的啟動者,重點初中才能夠成為 “重點”,成為人們心目中的好學校。構建強有力的校長結構關系,發揮教師的主導作用和學生的主體作用,改變教育的行政化傾向,樹立現代辦學理念,在人才的培養和考試上大膽創新,讓那些有終身辦學志向的人不受任何名利與政權的誘惑,成為農村初中的校長,辦好 “亮點教學”。

3.提高農村教師的專業化

伊謝科恩說過,“你要成為你所能夠并且應該成為的樣子,不過你得自己想這樣,有本領做出正確的生活選擇,并為了實現這一選擇而付出最大努力。”我們相信農村教師有能力克服追求城市中 “高樓大廈、金錢利益”的能力,他們能夠通過自我提升來回應農村的惡劣環境與教學水平差距上的挑戰,但光靠他們自身的發揮顯然是艱難的,這就需要上級領導的肯定與鼓勵,堅定他們 “教書育人”的信心,讓農村教師能夠投入到工作中去。

4.加強教育體系管理

學校改進旨在改變一所或幾所學校的學習條件或內部條件所進行的系統的、持續的努力,其最終目標是為更有效地實現教育目的。作為教育行政部門可以通過校長的任免、調配,為學校配備具有比較超前教育理念的校長,讓他們從事務性的管理者轉變為研究型的開拓者。要立足本校,認真分析學校的現狀,因地制宜,加強自身主觀努力,檢討、反思、克服固有的依賴思想,打破深層次矛盾的制約。

對于義務教育而言,采取城鄉一體化的模式,在實施城鄉教育內容與過程的統一化、標準化的同時,還要考慮鄉村的特殊情況,改變鄉村教育的城市導向,在教育教學中增加鄉村的元素,使學生更多地學習鄉村發展所需要的知識、增強學校教育與鄉村文化的融合度,從而使鄉村的學生更容易接受學校教育。通過不斷發展變化的動態過程,走一條維系良好教育生態的學校發展之路,基本實現教育現代化。

[1]李同升,庫向陽.城鄉一體化發展的動力機制及其演變分析[J].西北大學學報(自然科學版),2000,(3).

[2]李勇,蘇慧.新農村教育服務[M].北京:中國社會出版社,2006.

[3]宋乃慶,楊欣,李玲.以教育信息化保障城鄉教育一體化[J].電化教育研究,2013,(2):32-41.

[4]伊謝科恩,佟景韓等譯.自我論:個人與個人自我意識[M].生活·讀書·新知三聯書店,1986.

[5]PETER MORTIMORE.The Road to Improvement:Reflections on School Effectiveness[M].Netherland:Swets&Zeitlinger publisher,1998:260.

(編輯:楊迪)

G636

A

1671-0568(2016)09-0033-04

郝忠秀,遼寧師范大學文學院資料室。