芒勇灌區節水改造技術支撐體系探討

黃鎮瑾

(黔南州芒勇水庫管理處,貴州 都勻 558109)

?

芒勇灌區節水改造技術支撐體系探討

黃鎮瑾

(黔南州芒勇水庫管理處,貴州 都勻 558109)

我國各行業對水資源的需求不斷增加,在農業方面可用的灌溉水資源越來越少,使我國農業的可持續發展始終處于不穩定的狀態。現以黔南州芒勇中型灌區為例,分析節水改造的技術要點,研究節水改造的技術支撐體系,實現灌區集成模式的節水灌溉。

中型灌區;節水改造;支撐體系;技術要點

我國的缺水現象嚴重,很多灌區可利用的淡水資源都非常少,同時我國還處于飛速發展的階段,對水資源的需求不斷增加。農業灌溉用水量被工業用水和生活用水瓜分,農業灌溉用水越來越少,使我國的農業可持續發展和糧食安全都受到了影響,所以必須要對灌區進行節水技術改造。結合黔南州芒勇中型灌區的狀況進行分析,灌區原有的基礎設施比較差,不能滿足標準灌溉面積的灌溉標準,而且管理水平也比較落后,生態問題比較嚴重。可通過建立完善的節水改造技術支撐體系實現灌區集成模式的節水灌溉。

1 灌區概況

1.1灌區地理位置

芒勇中型灌區位于貴州省南部的黔南布依族苗族自治州境內東南端,地處東經107°40′~108°14′,北違25°31′~26°11′。灌區涉及(包括)三都、荔波、周覃、廷牌、恒豐、三洞、中和、水龍、本寨共9個鄉鎮,灌區土地總面積937.45 km2,總人口15.14萬人,其中農業人口14.35萬人,耕地17.48萬hm2,其中田地為6.35萬hm2,土地為11.13萬hm2,田土比例為1∶1.75,人均耕地1.22 hm2,地多田少是芒勇灌區特點。

1.2灌區經濟狀況

灌區內國民生產總值0.87億元,農業生產總值0.65億元,占國民生產總值的75.1%,糧食總產量4.35萬t,人均糧食產量0.3 t,是灌區所處的3個縣的一個重點產糧區,也是黔南州農業發展潛力較大,為數不多的中型灌區之一,區內有豐富的農業資源。

1.3灌區水源工程情況

黔南州芒勇中型灌區內主要有3個水源工程:芒勇水庫工程、龍塘水庫工程、三孔橋引水工程,其中芒勇水庫位于三都水族自治縣恒豐鄉和勇村,壩址以上集雨面積為86.2 km2,水庫總庫容2049萬m3,其中興利庫容1080萬m3,水庫大壩為細石混凝土拱壩,最大壩高32 m,壩頂弧長169.5 m,壩頂寬4 m,壩底寬9.6 m。由于地質原因,芒勇水庫蓄水后大壩壩基、取水隧洞及左岸開始出現浸潤及滲漏,并列入 “十五”期間黔南州病險水庫重點治理工程,病險水庫治理工程于2007年底完工,現蓄水及運行條件滿足原設計要求,為灌區的灌溉提供了有力的保障。芒勇水庫渠系工程始建于1978年,工程老化失修嚴重。現渠道老化率為70%,損壞率為25%;渠系建筑物老化率為68%,損壞率為15%。原設計灌溉面積44 700 hm2,現有灌溉面積僅有12 900 hm2。龍塘水庫位于獨山縣本寨鄉,壩址以上集雨面積為2.8 km2,為均質土壩,水庫大壩最大壩高16 m,最大壩底寬12 m,總庫容125萬m3,興利庫容105萬m3,現水庫運行正常,滿足設計和灌溉要求。龍塘水庫現渠道老化率為65%,損壞率為25%,渠系建筑物除倒虹管局部漏水、渡槽滲漏外,其他建筑物基本完好。原設計灌溉面積3000 hm2,現有灌溉面積1200 hm2。三孔橋引水工程引水壩壩址以上集雨面積279 km2,多年平均流量6.01 m3/s,最枯流量0.42 m3/s,工程于1998年完工,現建成漿砌石重力滾水壩一座,壩高6 m,壩長30 m,引水壩運行正常,水源工程良好[1]。三孔橋引水工程現存在的主要問題是渠系還未配套,原設計灌溉面積3500 hm2,現有灌溉面積900 hm2。

2 骨干工程存在的主要問題及改造措施

芒勇灌區大多始建于20世紀七八十年代,雖然經過多次的擴建和改造,但是仍然存在嚴重的滲漏現象,而且灌區內的水利工程大多在河流近處,不能根據灌區內耕地實現全面的覆蓋,渠道老化嚴重,在進行農田灌溉時只能緊急通水使用,芒勇灌區內的大多數灌溉配套設施都比較老化,當地經濟收入又比較低,不能對灌區的田間渠道進行有效的修建,所以導致灌區內的水資源不能被充分的利用,使灌區內農業的發展受到了嚴重的制約[2]。

在對芒勇灌區進行改造時需要遵循以下幾點。

以節水為中心,加強灌區骨干渠道及其建筑物的續建配套改造,以蓄、引工程為主,自流灌溉為主要實施對象,集中投入,同時兼顧灌區中的提水工程,使灌區續建配套和節水改造后能實現蓄、引、提相結合,調控自如,水量合理調配,提高渠系水利用系數,達到節水改造的目的。

對田間工程進行節水改造,調整支、斗、農渠的布置,做到田間有進、排水口,增大灌溉水回收利用量,節約用水,杜絕串灌、串排、漫灌等浪費水資源現象發生。

對部分取水口的閘門、閘閥損壞、漏水、啟閉設備損壞、放水涵管(洞)漏水、取水口垮塌堵塞等進行全面維修或更換,使放水建筑物能達到節約用水和對放水調控自如。

3 灌區節水改造技術支撐體系

3.1現狀評價體系

分析灌區內水利工程改造的重要程度,按照重要程度的順序實施技術改造。根據灌區內的水源、設備、環境和管理措施對技術改造的影響進行排列[3],按照影響程度的大小實施節水改造。對灌區改造項目進行系統化的分析,可以有效的對灌區基礎現狀進行診斷,而且評價方法也可以分析出影響灌區管理效率的原因,依照影響原因的重要程度,依次排列出灌區改造的優先次序。

3.2技術集成模式

在現狀評價和分析完成之后,建立灌區內各個區域的技術改造標準,并對灌區原有的灌溉技術進行改進,把不同的節水改造技術集合在一起,促進集成模式的形成和節水改造的集成化發展,針對不同的灌溉區域,對該區域適合的灌溉技術進行綜合分析,方便后期建立完善的溝渠節水改造模式,使灌溉模式能夠更加高效。

3.3對灌區原有泵站進行升級改造

灌區內的泵站是原有灌溉工程的基礎,所以對原有的泵站進行升級和改造是節水改造支撐體系中非常重要的環節。對原有泵站進行分析和研究,利用計算機和超聲波技術對設施進行診斷,避免出現泵站老化狀態無法判斷的現象,因為原灌區內的泵站基本都處于人工控制的狀態,所以需要進行先進的泵站運行模式,完善對原有泵站的維修和重建[4]。

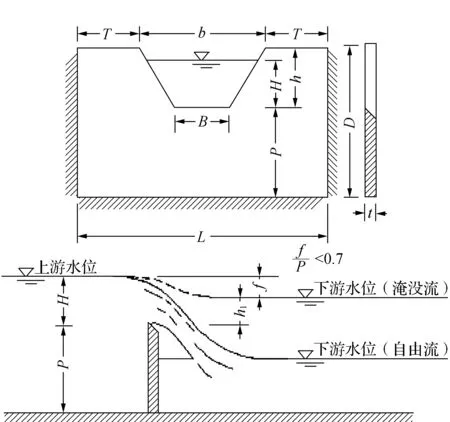

圖1 灌區溝渠改造設計

3.4實行灌區農田排水再利用技術

對灌區農田排出的水質進行檢驗,測試排出的水是否會影響農作物的生長,然后對灌溉工程進行結構上的修改,對局部布局進行優化,如圖1所示,建立排水再利用灌溉工程,有效的保證灌區內水源的節約,實現節水改造的根本目的[5]。

4 結 論

在灌區的節水改造技術中,建設各項水利設施只是節水改造的基礎,最重要的還是優化對灌區農田的管理,建立完善的管理體制,保證灌區內的各項設施全部運轉正常,確保灌區技術工程能夠發揮出最大的作用,實現最大的經濟效益。

[1]劉衛東,李瑞霞.大型灌區節水改造工程技術支撐體系探討[J].科技風,2014(24):141.

[2]池廣有.大型灌區續建配套與節水改造技術支撐體系研究[J].硅谷,2012(19):96.

[3]柴宏祥.綠色建筑節水技術體系與全生命周期綜合效益研究[D].重慶:重慶大學,2008.

[4]蔣曉紅.大型灌區續建配套與節水改造規劃設計相關技術與方法研究[D].揚州:揚州大學,2009.

[5]鄒曉霞.節水灌溉與保護性耕作應對氣候變化效果分析[D].北京:中國農業科學院,2013.

黃鎮瑾(1985-),男,助理工程師,主要從事水利水電工程建設工作。

S274

A

2096-0506(2016)03-0058-03