“X得很”中“得”已經(jīng)不是詞尾了

○彭 華

“X得很”中“得”已經(jīng)不是詞尾了

○彭 華

經(jīng)過對漢語語料的考察,筆者發(fā)現(xiàn),在“X得很”結(jié)構(gòu)中,謂語動詞的賓語把“得很”隔開了。這個賓語可以提前,也可以省略,它和“V得C”結(jié)構(gòu)中謂語動詞的邏輯賓語的位置不同。貴州方言中“X很”可以說,并且都可以在中間加“得”,表達強烈的感情,但是經(jīng)常可以自由替換。由此看出,“得很”成了一個的獨立單位,“得”已經(jīng)不是詞尾了。

得很 賓語 詞尾

一、引言

對于“X得很”結(jié)構(gòu),我們早就注意到了,并且把它歸進了“V得C”結(jié)構(gòu)中。可事實上,“X得很”結(jié)構(gòu)和“V得C”結(jié)構(gòu)是有區(qū)別的,這區(qū)別就在于兩個結(jié)構(gòu)中的“得”不一樣。

史有為先生(1994)考察了“好得很”在句子中所充當?shù)某煞郑l(fā)現(xiàn)“好得很”只能做謂語,比如“這樣做好得很”,不能出現(xiàn)在“的”前,也不能出現(xiàn)在“的”后。另外,不能確定能否做狀態(tài)補語,如“睡得好得很”。

馬赟(2006)說,在某些語境下,“說明問題得很”也能成立。很顯然,在這里這個例子已經(jīng)觸及到X賓語的問題了。

史有為先生把“得很”看成了“一個完整的語法單位”,認為“得很”和“了”一樣,具有完句的功能,是一種完句的標志。我們同意把“得很”看成完整的語法單位,為了更加明確地闡述這個觀點,下面以漢語中豐富的語料作為依據(jù),分幾點說明。

二、“X得很”結(jié)構(gòu)中謂語動詞的賓語在“得”前

“X得很”中的X可以是動詞,也可以是形容詞,可以是單音詞,也可以是雙音詞或者多音詞,比如:

(1)有一次天很熱,下午太陽曬得很,有個婦女群眾演員口渴,想要喝水。(卞慶奎《中國北漂藝人生存實錄》)

(2)好在有你老兄在,我放心得很。(臺灣作家高陽《紅頂商人胡雪巖》)

(3)這一晚的月亮好得很,天氣也溫暖得像二三月的樣子。(郁達夫《水樣的春愁》)

(4)說穿了簡單得很,就是那個“諂”字,今語謂之拍馬屁!(聶紺弩《論拍馬》)

(5)東尼叫她走,她不敢坐,對東尼絕對溫柔,連聲音都高了幾度,女性化得很。(香港作家岑凱倫《還你前生緣》)

X還可以是成語和慣用語,比如:

(6)回家急忙查閱有關(guān)巴爾扎克的資料,發(fā)現(xiàn)自己確實孤陋寡聞得很。(柳葉《帶插圖的〈巴爾扎克諧趣故事集〉》《讀書》 1993年11期)

(7)不幸的是你一讀“原品”,才發(fā)現(xiàn)就那么回事兒,老套子得很。(《市場報》1994年)

(8)獅子和老虎也是小家子相得很,不知道吃飯的禮貌。(錢鐘書《上帝的夢》)

(9)對不起得很。(張愛玲《金鎖記》)

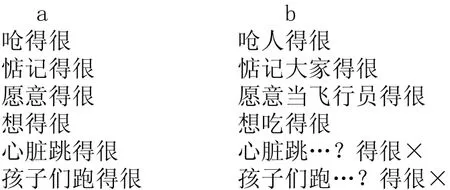

盡管X復雜多樣,我們還是能在句中把它和“得很”分開。不妨在動詞X后面加上賓語,看說得通說不通。

從上面可以看出,在“X得很”結(jié)構(gòu)中,如果X是及物動詞,那么它的賓語把謂語和“得很”隔開了。能插進去的賓語既可以是體詞賓語,也可以是謂詞賓語。其實,X帶賓語的情況比較多,例如:

(10)誰?孫小姐?我看你關(guān)心她得很,是不是看中了她?(錢鐘書《圍城》)

(11)她蹲在灶前點火,柴禾淋了薄雨,不好著,一股煙繚繞而出,嗆人得很。(遲子建《岸上的美奴》)

三、“X得很”結(jié)構(gòu)中謂語動詞賓語位置的變化

“X得很”插入的賓語的位置除了在謂語動詞后外,有時,還可以用“對”等介詞把賓語提到謂語前,例如:

(12)辛楣自從船上那一夜以后,對孫小姐疏遠得很。(錢鐘書《圍城》)

有時,賓語還可以省略,例如:

(13)歡迎得很,將軍!(莎士比亞《雅典的泰門》)

以上兩個例子也是賓語把X和“得很”隔開的情況,只不過賓語或移位或省略了,如果我們把賓語放到“得很”前,整個句子仍然能說得通。“對孫小姐疏遠得很”變成“疏遠孫小姐得很”“歡迎得很,將軍!”變成“歡迎將軍得很!”,說漢語的人在理解上沒有什么障礙,不會認為這不符合語法。

“X得很”中謂語動詞的賓語在“得很”前的例子,在清代比較多,例如:

(14)你娘念你得很。(清 吳趼人《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》)

(15)幕客中有個舒鐵云,卻也贊美幺妹得很,說什么花木蘭,說什么秦良玉。(民國 費只園《清朝三百年艷史演義》)

其中,賓語提前的也比較多,例如:

(16)他官場已多年了,情形熟悉得很。(清 李寶嘉《文明小史》)

在這里,“情形”可以回到“熟悉”后,并且“情形”成了話題了。賓語省略的也比較多,例如:

(17)貴撫臺做官實在清廉,我們佩服得很!(清 李寶嘉《官場現(xiàn)形記》)

在清代,“得很”后面還時常有語氣詞和“了”,例如:

(18)繼之道:“他感激你得很呢,時時念著你。(清 吳趼人《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》)

(19)咱的張大人兒,你干的這水災(zāi)的事體,主子十分契重你得很呢!(清 坑余生《續(xù)濟公傳》)

(20)我們王爺也是羨慕大人得很呢,只是無故的又不能親近。(清 石玉昆《七俠五義》)

(21)萬一他擺出老長輩的面目來,教訓幾句,那就無味得很了。(清 吳趼人《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》)(22)既是這樣,那就好得很了。(清 貪夢道人《彭公案》)

句末語氣詞和“了”直接跟在“得很”后面,中間不能插進別的詞,充分說明了“很”的非獨立性。

四、從“V得(名詞性詞語)C”看“X/V(名詞性詞語)得很”

現(xiàn)代漢語中,“V得C”結(jié)構(gòu)的謂語后面帶名詞性詞語,主要有以下兩種類型:

1.“V得(名詞性詞語)C”

這個結(jié)構(gòu)中名詞性詞語在補語中是主語,不是謂語的賓語,如:

(23)八百米跑得他氣喘吁吁。

2.“V得(名詞性詞語)C”

這個結(jié)構(gòu)中名詞性詞語在補語中是主語,同時也是謂語的賓語,如:

(24)我們趕得敵人滿山跑。

盡管有人認為“V得C”結(jié)構(gòu)中“得”后的所有名詞性詞語只是補語的主語,而不能說是“得”前謂語的賓語,但我們還是無法否認b類結(jié)構(gòu)中謂語動詞和“得”后名詞性詞語之間的施受關(guān)系。同是謂語動詞支配的對象,在“V得C”結(jié)構(gòu)中它在“得”后,而在“X得很”結(jié)構(gòu)中卻在“得”前,如果不考慮“得”和“很”的聯(lián)系,這種現(xiàn)象就無法解釋。

X后能直接帶賓語,這與“很”的性質(zhì)有很大的關(guān)系。“很”不能做謂語,不能單說,又是單音節(jié),在“得很”產(chǎn)生后不久,“得”就逐漸依附在“很”前,和“很”聯(lián)系得非常緊密了。我們能檢索到的元代的“X得很”句子比較少,不過還是能說明問題。比如:

(25)呸,害酒癆也不這等的很。(元 高文秀《好酒趙元遇上皇》)

元代也有X帶賓語的句子,例如:

(26)想俺敗國亡家得狠,權(quán)柄不獨似這仗勢欺人的薯秋景。(元 王伯成《天寶遺事諸宮調(diào)》)

聶志平(2005)說,“‘很’在‘得’后的語義和用法可能來自‘狠’的引申義”,所以這里“狠”是“很”。一般來說,“V得C”結(jié)構(gòu)的“得”后面可以有停頓,因此漢語中還有“V得”句型,“X得很”中的“得”和“V得C”中的“得”不同。“這等的很”,一般不會在“得”后停頓,讀成“這等的~~很”。“V得C”中的“得”是詞尾,我們再把“X得很”中的“得”說成詞尾的話,就不合理了,下面漢語語料更能看說明這一點。

(27)我知道你們這些大學生新潮得很,花樣多得很,生活亂得很!(瓊瑤《雁兒在林梢》)

(28)她不敢坐,對東尼絕對溫柔,連聲音都高了幾度,女性化得很。(香港作家 岑凱倫《還你前生緣》)

(29)繼之道:“兒戲得很!那文書不用漿糊封口,只用錐子在上面扎一個眼兒,用紙拈穿上,算是一個釘子,算是這件事情非常緊急,來不及封口的意思。”(清 吳趼人《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》)

“新潮得很”停頓在“新潮”后,“女性化得很”停頓在“女性化”后,“兒戲得很”停頓在“兒戲”后,這說明“得”是附后的。甚至有時候,我們還可以說“他這個人,哲學得很”。

五、結(jié)語

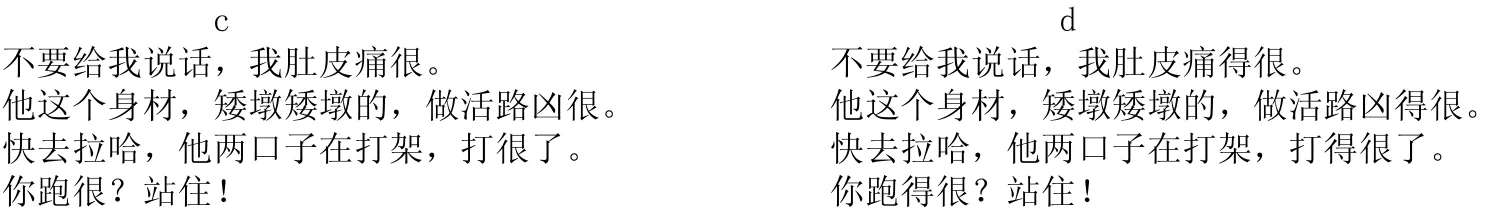

在貴州方言中,“X很”是可以說的,可是有趣的是,凡是“X很”,都可以插入“得”,變成“X得很”。

“X很”加了“得”后,語句的語氣和說話人的態(tài)度比沒有加的時候強烈,但很多時候,讀者不容易把二者區(qū)別開來。雖然目前我們還沒有確切的證據(jù)說明“X很”和“X得很”之間的關(guān)系和產(chǎn)生時間上的先后順序,但是可以肯定,這兩個結(jié)構(gòu)在貴州方言中相互替代的情況,表明了“X得很”中的“得”和“很”的聯(lián)系超過了和X的聯(lián)系。

“X得很”結(jié)構(gòu)中的“得”跟“很”聯(lián)系的緊密度超過了X和“得”聯(lián)系的緊密度,這是在“V得C”結(jié)構(gòu)中沒有的,這也許正好說明,來自“V得C”結(jié)構(gòu)的“X得很”早已向自己特有的方向發(fā)展了,已經(jīng)不能把它看成詞尾了。

[1]史有為.“好極了”“好得很”之謎[J].漢語學習,1994,(6).

[2]馬赟.“形+得+很”結(jié)構(gòu)在對外漢語教學中的語法分析[J].現(xiàn)代語文,2006,(3).

[3]聶志平.關(guān)于“X得很”中“很”的性質(zhì)[J].中國語文,2005,(1).

(彭華 貴州省畢節(jié)市納雍縣第三中學 553302)