覃宏:“唯票房論”時代的異類

劉佳璇++覃柳笛

他的口味和如今電影行業常談的“接地氣”有些疏離,他更想拍有“魂”的好電影

接受《瞭望東方周刊》采訪時,覃宏常常濃眉緊鎖,眉心處仿佛刻著兩道淺痕,說話時語速偏快,典型的商人惜時如金的作派;邏輯清晰,接過話頭就侃侃而談。

現嘉映影業創始人、前星美傳媒集團董事長覃宏,“靠實戰經驗”從電影的門外漢成長為深得名導信任的影業大佬。《如果·愛》《南京!南京!》《趙氏孤兒》《黃金時代》……這是他12年來的成績單。

因為做過《王的盛宴》和《黃金時代》這樣的票房慘敗的文藝片,外界也給他貼上了“悲情英雄”的標簽。《黃金時代》之后,一時出現“覃宏對市場判斷不準”的質疑聲,他很久沒有再出現在公眾視野里。

覃宏不太認同“悲情”的標簽,覺得為電影交學費理所當然。但他覺得自己被誤解了,他并不是執著于做文藝片的制片人,也不想成為別人眼中的“冤大頭”。

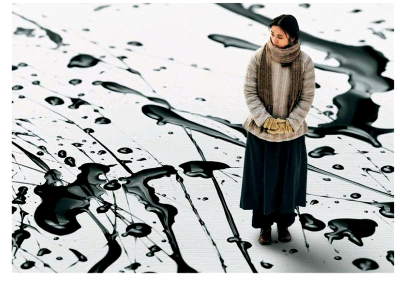

電影《黃金時代》海報

覃宏提到了自我“調整”:“我想做的是平衡商業價值與藝術價值的好電影。”于是,他也確實帶著“嘉映”這個廠牌開始走一條不一樣的路——在這個暑期檔,嘉映第一次面對市場考驗的作品《使徒行者》,12天破3億元票房。

“調整”過后,躋身中國電影票房的“10億俱樂部”仍然不是覃宏的目標,他的終極目標是做一部電影,拿下法國戛納電影節的金棕櫚獎,“做夢都想拿”。

從門外漢到大佬

2003年,32歲的覃宏開始接觸電影行業,此前,他做的是視頻傳媒。

覃宏起家的方式,是帶領當時剛剛成立不久的星美影業做電影院線,他記得2004年中國電影票房的體量是9億元,星美第一年從中分了9000萬元的羹。

哥哥覃輝是星美的創始人,主要負責資本運作,而覃宏負責運營和管理。獲得院線業務的收益后,星美開始進入產業上游的電影投資領域。由此,覃宏也正式展開了他的電影生涯。

2004年,覃宏結識了剛剛從香港北上發展的導演陳可辛,合作了電影《如果·愛》。

在北京亮馬橋大廈的一家餐廳里,當陳可辛和杜可風大談《如果·愛》的創作時,覃宏顯得像是“局外人”。終于聊起電影,陳可辛卻對覃宏拍桌子瞪眼睛,說他“根本不懂電影”。

的確,就專業程度而言,那時的覃宏充其量只是一個影迷,看完一部影片,他甚至從沒關心過字幕上的演職人員名單。

積累電影運作的知識,覃宏靠的是“實戰經驗”。

合作《如果·愛》時,覃宏問陳可辛想要什么樣的宣傳規模,陳可辛覺得應該做大些,于是首映禮上覃宏請來一眾明星和400多家媒體。電影如何宣傳,覃宏懂了。

《南京!南京!》是一個轉折點,自那之后,覃宏認為自己真正摸清了電影制作流程,從投資人轉為更具專業性的制片人。

10萬字的劇本,覃宏在上島咖啡一口氣看完,和其他投資方談好投資比例后便一頭扎了進去。《南京!南京!》運作的中途,其他投資方反悔了,覃宏“放下身段”去談判,因為“遇到這樣好的項目和人才,只要進入了就要認真”。

覃宏由此開始明白電影制片人的職責——把電影投資組合效果做到最大化,“把握制作成本,擴大線下收入”。

12年里,陳可辛與覃宏接連合作了《如果·愛》《武俠》《中國合伙人》《親愛的》等作品。如今,陳可辛以合伙人的身份站在了覃宏身邊,對覃宏的看法早已改變,做電影時他第一個要找的人是覃宏,而且“不只聊錢,還要聊故事”。

“做文藝片,就別閹割它”

這12年里,與覃宏合作過的名導還有許鞍華、陸川、張揚等人,而他對電影人的“慷慨”一直被業內人熟知。

著名編劇李檣和覃宏在2011年相識。第一次見面從晚上8點聊到凌晨2點。李檣談到了《黃金時代》,坦言項目運作遇到了問題。覃宏覺得是個好項目,決定合作。電影最初的預算是4500萬元,覃宏接手,核算預算3個月后,制作費用比原計劃多出了2000萬元。

覃宏做的文藝片數量多,名氣大,眾星云集是常事,調用的是吳彥祖、劉燁、高圓圓、湯唯這一級別的明星。覃宏不想讓這些作品“船過水無痕”,為了《黃金時代》,宣傳團隊要“炒”蕭紅,要根據現代文學史做文章,“那些小孩都睡在公司”。

然而,作品的聲勢浩大,有時只是讓它的“死”顯得更壯烈。最典型的例子是《王的盛宴》,投資據稱近億元,最終票房卻僅8000萬元,在那之后覃宏和陸川再未合作過。

外界評價,覃宏是在為自己的情懷“埋單”。導演曹保平說他“更像一個文藝青年,而不像一個商人”,但這并不是說覃宏不在乎商業利益,“他可能更在乎文藝理想”。

在覃宏眼里,制片人的專業性和資源才是在圈里成為話事人的籌碼。“慷慨其實是一種誤解。”覃宏認為,所謂“慷慨”不是任性為之,而是按照創作來匹配資金,不一味地壓低創作。

陳可辛想拍《親愛的》,卻又擔心,一部拐賣兒童的片子會不會有人看?覃宏給他吃了一顆定心丸,“一定有人看,而且拍這種電影是好事。”

“找明星。我覺得趙薇是最好的,我們就死磕趙薇。”出乎意料的是,這部影片最終收獲了超過3億元票房。

但《黃金時代》就沒這么幸運了。李檣為《黃金時代》的劇本耗費3年心血,覃宏看完,覺得那是“改無可改”的佳作,便拍板說,“這就是我們星美應該拍的電影,我就應該做這種電影。”

結果影片遭遇滑鐵盧,業界普遍歸咎于電影的實驗性風格和3個小時的超長片長。

但覃宏堅持:“如果為了賺錢閹割它,我當初為什么要做這部大文藝片?我做商業片不好嗎?”

兩年過去,覃宏重談《黃金時代》,仍將其視為值得自豪的代表作,因為“里邊有大的文化抱負”,而且無論是演員陣容還是導演編劇陣容,都再難復制。

眼下,影視行業普遍抱怨演員片酬偏高,但覃宏驕傲的是——演員認同《黃金時代》這個項目,該片在演員片酬上總共只花了300萬元,有的演員甚至零片酬出演。

“要質量就得等,商業片也不能急”

2011年的《武俠》,覃宏和陳可辛這對搭檔面臨了市場失利的嚴峻考驗:投資1.8億元,票房1.7億元。兩人很長時間沒有說話,最終是覃宏主動聯系了陳可辛:“來日方長,再戰江湖吧。”

“再戰”就是兩人在2013年合作的《中國合伙人》,這回無論是口碑還是票房都贏了。那是一部商業劇情片,覃宏感到陳可辛在替他著想,“想幫投資方賺錢”。

后來陳可辛說:“人在江湖不能獨善其身,不能那么固執,這里是江湖,就得遵守江湖的規矩,清高是沒有用的。”

這兩年來,覃宏漸漸感到自己不可能逆流而上——“俊杰”都要懂“順勢而為”。覃宏開始在項目上規避自己拍板作決定,更多參考公司項目研發團隊里年輕人的意見:“過去我的意見可能占90%,現在是70%。”

2016年上海電影節期間,嘉映影業公布了包含10余部電影的片單,其中包括《李娜》《七月與安生》《繡春刀·修羅戰場》等頗具市場賣相的作品。業內人士評價,從這份新片單來看,覃宏的口味似乎在發生變化。

覃宏的回應是,與星美影業“分手”后,嘉映影業的確是他“從頭來過”的陣地,無論是公司體系還是項目選擇都會商業化一些,更懂得“規避風險”。他的計劃是每年出一兩部文藝片,剩下的八九部為商業類型片。

2016年7月下旬,覃宏到北京電影學院影視金融班講課,臺下是30多位業內人士,他談了談自己的心得:“電影圈是名利場,藝術片追名,商業片圖利,制片人對二者要區別對待。”

但做“圖利”的商業片時,覃宏還是想保持一些原則,他對本刊記者反復提到“文化追求”和“保證品質”:“我在追求商業和藝術的平衡,在商業類型片里加入一些人文味道,做有‘魂的好電影。”

實際上,作為影迷的覃宏口味很雜,并不局限于藝術片——一部并不著名的美國電影叫《機槍教父》,講一個美國人拋下妻子去非洲做慈善的故事,能把他感動得一塌糊涂。

毋寧說,“好看”是他評判故事的第一標準。從業多年,覃宏一直做著沙里淘金的工作,新人編劇即使對劇本創作規律不熟悉,只要“故事好看”,他也可以幫忙修改完善。

商業片也要精耕細作,覃宏舉改編自安妮寶貝同名小說的《七月與安生》為例,為做好一切準備,開機時間延遲了八個月,這種時候他不著急。

覃宏解釋,他怕的就是倉促,那會讓人“心虛”。“現在很多人覺得IP有一定的受眾群體,找一些明星一搭,再找一個好監制一拍就行了。”覃宏認為這不是一個好制片人整合資源的做法,“還是要嚴格按照電影流程去一步一步把關。”

“靠作品說話,別靠嘴”

在外界眼里,覃宏是“影業大佬”中比較低調的一個。而覃宏的說法是:“做幕后就老老實實做幕后,為什么要打造自己呢?”

他不會一年開兩三次發布會去安撫投資人,“一個電影公司不管你上市也好不上市也好,最后都是用作品說話。拿作品出來,比什么都好。”

給北京電影學院影視金融班講課時,他說,制片人要放大自己所擁有的籌碼,但這個籌碼是靠專業放大的,而不是靠嘴放大。

覃宏入行的12年里,中國電影總票房從10億元級別上漲至400億元,他身邊有躁動的電影人、躁動的項目,急功近利的心態猶如洶涌的大潮,甚至也會淹沒他自己。

2016年暑期檔整體票房低迷,沒有出現2015年《捉妖記》《煎餅俠》這類“爆款”電影,7月全國電影總票房45.1億元,比去年同期下降約18.2%,這是近5年來中國電影暑期檔首次出現負增長。

覃宏的朋友圈里常有同行唱衰的聲音,他倒心態平和。在覃宏眼里,電影行業的跑馬圈地還沒有結束,在大洗牌還未完成、市場規律還未摸索清楚的時候,電影公司必須做出擲地有聲的作品,才能在未來贏得一席之地。

“踏實做電影的人一直都在。”在與許鞍華合作《黃金時代》時,覃宏訝異于許鞍華比許多青年導演都要低的片酬,心里敬佩極了。

還有演員古天樂,為了執導一部科幻片,收購了幾家科技公司來搞研究,蟄伏多年仍覺得還未到時候。覃宏也期待和這樣的人合作:“這是真想拍好電影,不是看別人轉行自己也轉行。”

覃宏看著手上的新片單:“里邊還是沒有合家歡電影,很難有上10億票房的,我自己都知道。”

他被視作“唯票房論英雄”時代的異類,他也知道自己的口味和如今電影行業常談的“接地氣”有些疏離——他想拍《中國往事》系列,將百年來中國歷史的變遷用電影講出來,更“做夢都想拿下一個金棕櫚”。

為理解市場而交學費,覃宏很坦然。接受本刊記者采訪當天,覃宏發了一條朋友圈,提起了他最喜歡的楊絳作品《我們仨》:楊絳人生苦難,但那本書通篇沒有一句抱怨,是最值得佩服的境界。

“還是努力做好自己的電影,大家爭的是未來。”覃宏說。

(本刊特約撰稿吳曉嫻對此文亦有貢獻)