雅克·貝漢與動物們的歷史視野

張星云

法國紀錄片導演雅克·貝漢

像大多數中國觀眾一樣,李明曌也是從《遷徙的鳥》開始認識雅克·貝漢的。李明曌是在法國電影院里看到《遷徙的鳥》的,她告訴我:“我當時完全不懂這類野生動物紀錄片是怎么拍的,但我覺得片子特別好,尤其是后來又補看了《微觀世界》,我認為應該把它們引進到中國去。”當時李明曌剛剛進入中國電影行業,在專門引進法國電影的北京香榭荔舍電影公司工作,她通過文化交流的形式,在首都劇場做了一場《遷徙的鳥》和《微觀世界》的試映,請了很多文化名人來看。“放映室外,走廊里也都擠滿了探頭看片的人,大家覺得被震撼了。”最終,李明曌成了雅克·貝漢在中國的發行代理,2004年《遷徙的鳥》作為中國第一部進口的數字紀錄片在中國大銀幕上映,收獲了83萬元的票房。

《遷徙的鳥》在中國上映期間,李明曌陪雅克·貝漢待了一星期,那時正是貝漢最困難的時期。這位6歲從影、25歲成為威尼斯電影節影帝的法國人先后當過演員、制片、導演和編劇。彼時他已經作為制片和導演完成了野生動物紀錄片“天地人三部曲”,《微觀世界》獲得了1996年戛納電影節大獎和1997年愷撒獎,《遷徙的鳥》獲得2002年愷撒獎和2003年奧斯卡最佳紀錄片提名。那時的貝漢為了保證下一部電影的拍攝,把自己在諾曼底的房子都已經抵押給了銀行。貝漢到北京的第二天早晨,李明曌去國際飯店找他,一整天的電影宣傳活動要從早上9點開始。來到國際飯店,李明曌看到有個白發老頭倚著大堂的柱子坐在地上邊寫東西邊啃著三明治,她立馬認出了他就是貝漢。原來組織方為他登記酒店時用的名字是“雅克·貝漢”,而他的護照上寫的是“雅克·西蒙·貝漢”,酒店不讓他入住。那時,貝漢就已經在籌備下一步紀錄片《海洋》的拍攝了,他的本子上寫的全是他的創作構思、地點研究和收集的科學依據。最終,在那次《遷徙的鳥》中國放映的7年之后,《海洋》上映了。

雅克·貝漢導演的最新紀錄片《地球四季》劇照

2011年,貝漢帶著新片又來到了中國,《海洋》在中國很成功,收獲了超過2500萬元的票房。在《我們誕生在中國》上映之前,《海洋》一直保持著中國自然電影票房最高紀錄。“即使《遷徙的鳥》很成功,但在籌拍《海洋》時,貝漢還是在見到第20個投資人后,才拉到第一筆資金,他承受著極大的資本壓力,甚至邊拍邊籌錢。耗資5000萬歐元的《海洋》最終超支,拍攝結束他背負著900萬歐元的債務。在我認識他的20年來,那是他最低沉的時期。”李明曌對本刊回憶道。

讓李明曌印象最深的是,《海洋》在國內的首映式上,觀眾拿著《海洋》的盜版碟讓貝漢簽名。李明曌驚愕地攔住說:“這是盜版,不能簽。”“為什么啊?說明他們喜歡我的電影,拿過來簽吧。”貝漢邊回答,邊接過盜版盤盒,用法語寫上了一句:“Félicitation!”(祝賀你!)

紀錄片《地球四季》劇照

“幸好,《海洋》在全球的反響非常好,才讓他很容易進入下一部電影的籌備。”李明曌說道,她當時在戛納組織了一場中國青年導演基金論壇,把貝漢叫過來與中國導演對談,其中一名導演就問貝漢:“最近在忙什么?”貝漢告訴他正在準備拍攝一部有關大自然歷史的紀錄片。

“以往,我們拍攝天空中和海洋里的野生動物,它們來自遠方,神秘又驚奇。而這次,我們對準了陸地上的森林,為觀眾展現的是人們所熟知的動物,我們來告訴觀眾它們是從哪里來的。”貝漢當時說的那部新片,便是《地球四季》。

兩萬年的動物史

“在孩童時代,我沒有想象過穿越南美或者中國的大陸,我將所有的幻想全都給了廣闊的森林。”貝漢記得他小時候,每年兩次去法國東部伊澤爾省看望自己的教父。他的教父是個農民,住在人跡罕至的山區,能夠清晰地辨認各類植物,養的每頭牛都有自己的名字。“教父帶我爬到附近的山頂,遠眺阿爾卑斯山脈,風輕云淡,那一刻我覺得我與周圍的大自然如此和諧。”貝漢回憶道,“而現在的人不再感受得到大自然四季的變化,他們太匆忙,沒有時間,甚至連深呼吸都已經不會了。”

在上天入海之后,當時已經70歲的貝漢決定拍一部關于歐洲大陸森林中野生動物的歷史。生活在歐洲的野生動物因人類的工業化在近幾個世紀以來發生了很多變化,貝漢想通過歷史展現人類對野生動物和自然世界的影響和變化,新電影的副標題也因此定為《野生動物世界的兩萬年歷史》。“為了更好地理解我們現在所處的時代,更要深入了解我們的過去,而我們的過去是野生動物和森林組成的世界。所以我們把電影的開頭設計在冰河時期的末期,我們一步步對地球景觀、動物和人類的發展和進化做出解釋,并在電影最后以我們現在的時代作為結尾。”與貝漢合作過很多次的執行制片奧利·巴爾貝(Olli Barbé)對本刊說道。

雅克·貝漢的紀錄片《海洋》劇照

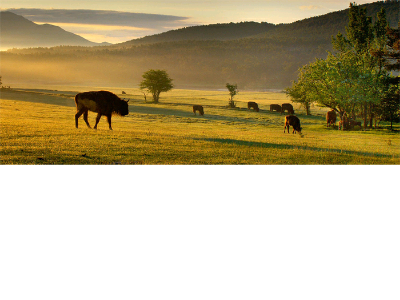

雖然叫《地球四季》,電影講的卻并非是春夏秋冬。冰河時期結束之后,地球就有了四季更迭的系統,使野生動物們可以更好地生存。而那時,大部分歐洲大陸還被原始森林所覆蓋,人類還沒有出現,歐洲大陸森林處在自己的黃金時代,樹木與生活其中的野生動物們和平共處數千年之久。而后,原始人類開始在森林中生活……樹木在石斧的揮砍中紛紛倒下,舊石器時代的歷史開始了,狩獵和采摘組成的人類生產方式迫使森林收縮。而從新石器時代開始,人類掌握了馴化動物和種植植物的能力,種植業、畜牧業直至工業,森林被進一步分割和孤立,野生動物們被迫遷往深山之中,輕易再不見蹤影,眾多大型動物物種滅絕了,使得小型動物和鳥類得到了更大的生存空間。

《地球四季》劇本確定為講述兩萬年間森林和其中動物居民的變遷,而擺在貝漢和他的團隊面前的挑戰是,在“森林”這一空間的邏輯上,又加入了“兩萬年”這個時間的邏輯,通過一部紀錄片來表達歷史是件很困難的事。為了在紀錄片中真實重現地球史進程中的大自然環境,他們在歐洲的數個原始森林里進行拍攝,這些原始森林必須要保持原本的生態系統,沒有從其他大陸遷徙過來的物種,這在如今的歐洲大陸上鳳毛麟角。他們在挪威北部高原拍攝冰河時期的場景,在多夫勒山國家公園拍攝麝牛群,在荷蘭萊利斯塔德國家公園拍攝野馬,在波蘭別布扎國家公園的原始森林里拍攝野牛和烏鴉,在羅馬尼亞扎爾尼斯特熊類自然保護區拍攝熊、幼熊和河流。

貝漢紀錄片中的每一個鏡頭,都需要極其專業的科學知識準備。“比如我們為了還原一萬年前的場景,在原始森林拍攝。但在這片樹林中,有一些植物物種要等到公元4世紀才從亞洲或者美洲遷移到歐洲大陸,因此我們在拍攝過程中特別小心,在鏡頭中要避開這些一萬年前還沒有的植物物種。”執行制片巴爾貝說道。

看動物所看,想動物所想

然而,在紀錄片中展現歷史并不是《地球四季》最困難的地方,他們還想以動物的視角來拍攝這部電影。

“野生動物與森林長達數千年的共存,并不是靠我們人類的語言可以表達的。”巴爾貝說道,“這些野生生物也有著感受、欲望和恐懼,我們希望展現動物們的情緒,向觀眾呈現動物最真實的樣子。不只是作為旁觀者,在很遠的地方觀望野生動物們,而是在這些野生動物們之中,成為它們的一員,因此我們想最近距離地拍攝這些動物。”

為了可以盡可能接近被拍攝的動物,并將它們的情緒傳遞出來,就要使動物重新建立與人類的友好關系。在經歷了幾個世紀的人類狩獵之后,野生動物早就形成了逃離人類的習性,甚至比逃離自己物種的自然天敵還要敏感。“但要清楚的是,人類與野生動物和平相處數千年之久,如今野生動物這種逃跑的生存習性并不是‘正常的。于是,在拍攝《遷徙的鳥》和《海洋》時,我們在大洋深處、偏僻的極地和少數大型國家公園中,還能看到不懼怕人類的野生生物。”巴爾貝說道。

因此拍攝團隊決定,從一些動物幼崽剛出生時就由養育專員照顧,以此消除它們對人類的恐懼。養育專員沒有假期,需要隨時陪伴在幼崽身邊,相當于幼崽母親的角色,與幼崽共同分享后者的快樂時刻,比如喝奶、睡覺或者游戲。等到它們長大了,團隊進行近距離拍攝的時候,它們便不會對攝像團隊或者攝像機產生恐懼,團隊也可以由此獲得最美的畫面。

紀錄片《地球四季》劇照

這一方式成名于貝漢拍攝《遷徙的鳥》時,當時他們坐著螺旋槳飛機在候鳥身旁飛翔,那些鳥都是他們從幼鳥開始養大,鳥群從小就適應了螺旋槳的聲音,因此他們可以很近地拍攝它們。在《地球四季》中,貝漢的攝像團隊對部分狼、猞猁和鳥類進行了這樣養幼崽再拍攝的手法。“我們并不是像養狗一樣馴養它們,因為馴養是通過制造動物們的恐懼使其順從聽話,是讓動物去適應人類的規則。而我們并不是,我們讓動物保持它所有的野性,我們去了解野生動物的規則,適應它們的規則。這讓我們變成了‘隱形的狀態。”巴爾貝說道。

貝漢的團隊都是從歐洲的大型動物園中取動物的幼崽,把它們養大,讓他們適應攝像機和攝影師,等他們長大,拍完電影之后,再將他們返還給動物園。《地球四季》拍攝結束之后,他們養大的狼返回了在法國和意大利交界處的野生狼群棲息自然保護區,猞猁返回法國的動物園。

而在羅馬尼亞、波蘭這些原始森林中,貝漢的團隊用最傳統的野生動物紀錄片方式進行拍攝,一名攝像師,帶著偽裝在固定位置一待很多天,蹲點守候。因此這部電影是傳統野生拍攝和人養動物拍攝混合的結果。

從拍攝技術角度來講,為了獲取動物的視角,最基本的就是要從動物的高度和視野來拍攝,拍狼就要將攝像機架到狼的高度,拍馬就要馬的高度。除了視野正確,貝漢還想展現出動物的動性、力量和速度。為了展現這些野生動物的力量,貝漢的每一部紀錄片,都會促使野生動物紀錄片拍攝技術的進步。在《遷徙的鳥》,他們使用螺旋槳超輕型飛機跟拍候鳥,在《海洋》,他們制造了人造月亮,引得若干鯨一起鳴唱,并請法國海軍動用潛艇幫助他們拍攝。

“我的每一部電影,能最終找到拍攝不同動物的合適工具,都是特別幸運的事情。”貝漢說道,“我記得在拍《遷徙的鳥》時,第一次坐螺旋槳超輕型飛機與候鳥共同飛行拍攝,拍攝結束飛機返回落地,一名攝像師就哭了。與候鳥比翼齊飛的畫面此前從沒有人見過。”

有別于天空和海洋,《地球四季》在森林中拍攝有很多困難,森林本身就是一種障礙。他們想去捕捉動物奔跑時的眼神,然而在樹林中拍攝奔跑的動物很難。“我們要在保持極速前進的同時避開樹木,還不能跟丟奔跑的動物。”巴爾貝說道。劇組的工程師亞歷山大·布蓋爾(Alexandre Bugel)制作了一種電動四輪越野摩托車,每個輪子都是獨立的平衡系統,摩托車也因此獲得了極強的穩定性。摩托車尾部架設一臺攝像機,這臺攝像機離地面只有50厘米,與狼的高度相同。越野摩托車在狼群的前面或側面前進,輕松躲過森林中的所有樹木和障礙物,穩定的云臺獲得電影水平的畫質,于是就可以成功營造出一種狼的視角。而為了獲得鷹俯沖的視角,他們用無人機進行拍攝,并讓無人機掠過人類的屋頂,這同樣需要很高的無人機駕駛技術。

在《地球四季》這部講述動物史的電影中,人類的位置極其微妙。“當我們從動物的視角觀察森林數千年歷史發展的時候,會發現眼中只有森林,什么都沒有變化。唯一可以作為時間線參考的,就是人類活動的跡象,而這種跡象隨著歷史進程越來越明顯。”貝漢說道,“最初,在電影中我們將人類放在一個更重要的位置上,但我們很快發現人類會搶走觀眾的所有注意力,我們本來想突出的動物一下子就變成了配角。觀眾們的思維方式也一下變成了:人類身處動物之中會干什么?于是從拍攝,到修改劇本,到剪輯,我們都在試圖為人類找一個合適的位置,最終我們決定只給人類留下幾個側影。”

在團隊拍攝了400小時的視頻素材后,經過4年,貝漢最終將其濃縮成了這部90分鐘的電影。

隱性地積極介入

雅克·貝漢的紀錄片會給人一種“風輕云淡”的感覺,沒有強烈的劇情沖突,不將動物過于擬人化,畫面在背景音樂中緩緩地進行著。從《微觀世界》開始,貝漢就決定以一種沒有旁白、沒有解釋,更沒有擬人劇情的方式來展現野生動物紀錄片,只用幾個詞,或者一段背景音樂,來突出自然世界的美。“如果說很多紀錄片是以科學信息為傳播的主要內容,那貝漢則是以一個電影藝術家的身份用情感作為傳播的主體。通過展現自然世界的美,來讓觀眾的心靈受到觸動。”巴爾貝說道。

然而,貝漢其實是一個特別積極介入全球環保議題和相關政治的人。《地球四季》被邀請在今年的氣候大會上放映,貝漢在接受的大部分媒體采訪中,滔滔不絕主要講的也是物種滅絕、環境危機和地球變暖問題。

“我們想要突出的就是,這么多年過去了,自然景觀和人類發生了巨大的變化,但那些野生生物還是那些野生生物,它們還在那里生活著,其中一些從冰河時期末期一直繁衍到現在。”巴爾貝認為在歷史的進程中,地球遇到過很多麻煩和問題,他們想要通過《地球四季》表達的就是,這些麻煩對野生生物來說是問題,對人類來說也同樣會是問題。在野生物種消失的同時,人類也會面臨同樣的危機。“因為人類和這些野生生物生活在一個地球上。就像蜜蜂遇到的數量減少問題,對全世界的人類社會都是很大的災難。”

貝漢拍攝野生動物紀錄片20多年來,歐洲也在不斷重視自然環境的保護,成果是緩慢顯現的。貝漢覺得這些年各類協會、個人和地方團體的積極爭取,使得歐洲自然環境有轉好的趨勢。“法國現在的森林總面積在逐年增長。50年前,山區里什么都沒有,如今禿鷲、隼、貓頭鷹、羱羊、羚羊、巖羊大量地出現。河川也被重新治理,水壩被拆除,馬哈魚和西鯡魚也回來了。大型野生動物也都回來了,比利牛斯山每年會誕生6只野生幼熊,巴爾干野狼也回到了比利牛斯山。”近年歐洲的鄉下田野似乎成為新的“森林”,可觀察到許多野生動物重回人類視線。悄無聲息地,從冰川到森林又到田野,大地在經歷新一輪適應與調整。

《地球四季》今年1月底在法國上映,雅克·貝漢參加了50多場放映見面會,每次電影放映結束,觀眾的現場提問時間往往超過1小時,所有人都對這部紀錄片充滿了問題。有的觀眾從哲學層面與雅克·貝漢探討地球兩萬年的歷史觀,有的觀眾對拍攝的野生動物感興趣,有的觀眾對拍攝方法和拍攝經歷感興趣。

“雅克·貝漢的電影就是這樣,充滿了細節,待每位觀眾去思考和探索。”李明曌說道。在她近20年的工作經歷中,除了電影市場的工作外,她只負責引進雅克·貝漢的電影。“到他那個年齡,很多東西都看得很清楚。”李明曌說,“他把自己對自然世界的感悟放在了電影里,他就是這么看世界的。我覺得不能用‘情懷兩個字來概括他,他是把社會、哲學、科學和科技都融入到了紀錄片中,最后升華到藝術的創作中。”

今年5月份,李明曌帶著雅克·貝漢的《地球四季》去申請引進到中國院線,但因商業性不夠被拒絕了。李明曌又在9月底組織了在中國的展映,讓國內觀眾得以看到貝漢的新片。新片上映,也就意味著75歲的貝漢又在進行下一部電影的籌備工作了。

(實習記者釩君對本文亦有貢獻)