將軍故里

董海燕

2016年9月9日,一個特殊的日子。40年前的今天,開國領袖毛澤東逝世。

朦朧的晨曦中,穿行新縣的潢河騰起裊裊的霧氣。這條河發源于新縣萬子山,經光山、過潢川,全長140千米,流域面積2400平方公里,是沿淮平原的“魚米之鄉”。

河畔西側,矗立著魏巍將軍山。從山腳往山上看,可見一片片裸露的巖石。這是一座頗具男性氣質的山,壯美,雄渾,大氣。

依山傍水的新縣城區,靜穆地坐落著鄂豫皖蘇區首府革命博物館、鄂豫皖蘇區革命烈士陵園、中共中央鄂豫皖蘇區分局舊址、將帥館等革命遺存,這些紅色元素無不標志著大別山腹地這座小城的特殊身份——紅軍的故鄉,將軍的搖籃。

稍晚些時候,霧氣漸漸散去,恢復了天朗氣清的初秋意蘊,我們沿新縣城中的將軍路,朝著大別山腹地更深處行進。

也許是歷史的巧合,我們當天的行程是尋訪許世友、鄭維山兩位將軍的故里。而在20世紀60年代,毛澤東曾以“南有許世友,北有鄭維山”高度評價了許世友和鄭維山對新中國做出的巨大貢獻。

屋脊洼:將軍石下的守候

車行在蜿蜒曲折的盤山路上,兩邊是密林和山坡,坡下清泉,澄澈暢流。南方入秋得早,路兩旁的林木葉子已然泛黃。眼前的一派秋意讓人忍不住想起1925年秋,32歲的毛澤東離開故鄉韶山,途徑長沙,重游橘子洲時發出的萬千感慨:鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由。悵寥廓,問蒼茫大地,誰主沉浮?

5年之后的1930年年初,剛剛加入中國共產黨的鄭維山,被批準加入赤衛隊,并被任命為乘馬崗區赤衛隊副指導員。這年3月,在黨組織的安排下,鄭維山帶領70多名赤衛隊隊員參加了紅軍。營長許世友正愁兵少,一下子來了70多個人,高興得不得了。

許世友問鄭維山:“小兄弟,你是哪兒的?”

鄭維山答:“屋脊洼的。”

“俺是田鋪的,咱們是老鄉。”

“聽說你武功高強,能不能教俺幾招?”

許世友說:“沒問題。不過,這不是一天半天的事,有空再說吧。你多大了?”

“15歲。”

“俺比你大10歲,你管我叫大哥。”

這是鄭維山與許世友的人生的第一次交集,兩人從此結成了生死兄弟。不滿15歲的鄭維山,自此離開了泗店鄉屋脊洼村這塊生養他的土地,踏上了血與火的革命歷程。

也是在這一年,毛澤東寫下了著名的《星星之火,可以燎原》,他明確指出:“紅軍、游擊隊和紅色區域的建立和發展,是半殖民地中國在無產階級領導之下的農民斗爭的最高形式”“是促進全國革命高潮的最重要因素”。

此時,革命的火種也在鄂豫皖根據地撒播。直至今日,在盤山路上行進,視線不斷沖開的密林與山坡中,似乎還隱秘著紅小鬼們的身影。

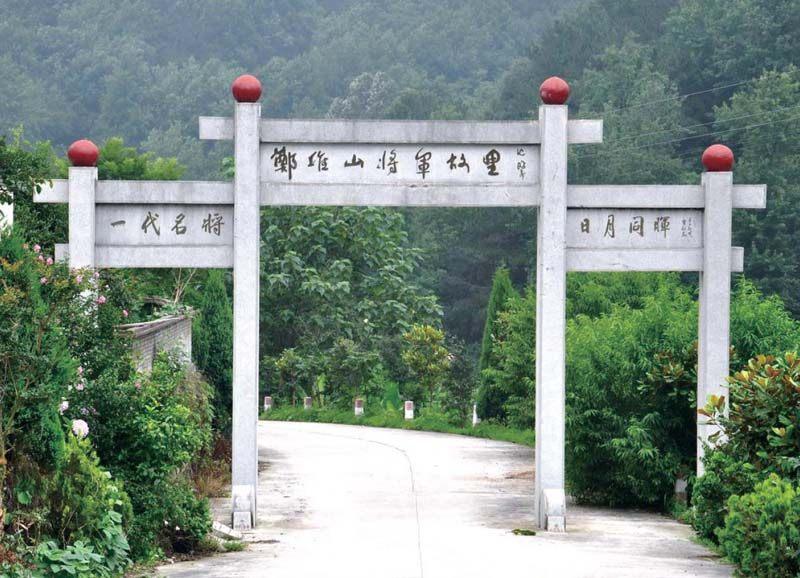

進入泗店鄉地界,便同時看到了“鄭維山故里”的路牌。這里被譽為中國將軍第一鄉,是鄂豫皖革命根據地的中心區域。泗店鄉屋脊洼,便是鄭維山將軍故里所在,這里距新縣縣城13公里。

在屋脊洼村,保留著鄭維山故居,院子里長滿青蒿,簡陋的室內僅有一張舊床。故居前,一棵黃連長勢葳蕤,一池碧水秋波蕩漾。樹下有三兩村民納涼,他們告訴記者,該池塘名為“藏槍池”。

1931年11月,中國工農紅軍以大別山為中心的鄂豫皖革命根據地組建了紅四方面軍(總部設在河南省新縣縣城);次年10月,紅四方面軍向川陜地區戰略轉移,將留下的部分武器委托鄭維山的父親鄭國祺代為保管。其中,1000多支步槍藏在鄭維山將軍家中,一部分機槍作防水處理后,沉藏在門前的池塘里。這批武器在之后紅25軍的擴建和28軍的組建中發揮了非常重要的作用。

進入鄭維山故里,是一片空曠的廣場,矗立在眼前的“紅四方面軍將士紀念館”,顯得莊嚴,肅穆。

在紀念館大廳正中的位置,展示著紅四方面軍的歷史功績。鄭維山的人物介紹被放在突出位置,有“少年猛將,勁旅中堅”“縱橫華北,戰無不勝”“馳騁疆場,屢建奇功”等版塊,呈現出一名將軍赫赫戰功的歷史畫卷。

在1982年12月,中央軍委任命鄭維山為蘭州軍區司令員。臨行前,鄧小平專門召見了他,語重心長地說:“交給你兩個戰略任務,一是希望用二十年時間綠化大西北,二是選拔和培養十個接班人。”

次年1月,鄭維山到蘭州軍區赴任。為了響應鄧小平綠化大西北的號召,他親自找到育林專家劉亞之請教。他對劉亞之說:“我今年六十有八,拼上這把老骨頭也要為子孫后代造福。”

“鄭司令,昔日左宗棠率清兵在西北種樹,后人稱之為‘左公柳’。今朝你率解放軍綠化黃河兩岸,老百姓也會叫它‘鄭公柳’啊!”劉亞之感慨道。

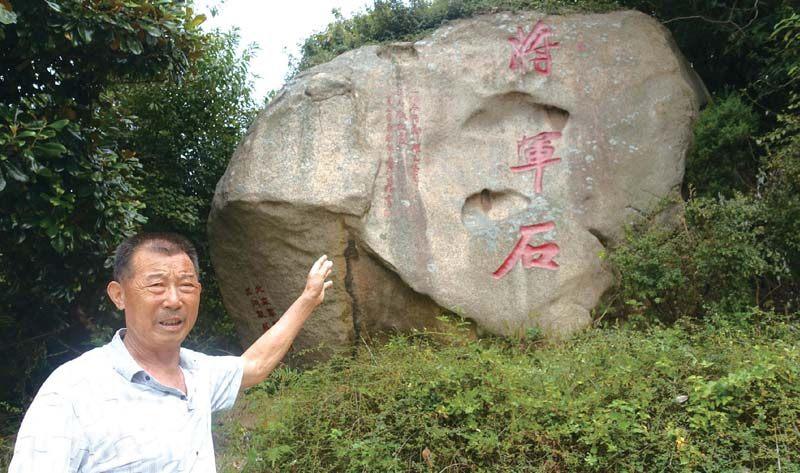

屋脊洼村的村民鄭元壽說,沿紀念館兩側的鵝卵石小路往上爬,就能看到將軍石——鄭維山將軍的骨灰就撒在那塊巨石后面。鄭元壽和我們一起爬山,步履異常輕健。74歲的老人,一生守在屋脊洼村,他已記不清自己到過將軍石前多少次。

2000年4月,自感來日不多的鄭維山把孩子們一個個叫到床前,鄭重地告訴他們:“我死后,不要向組織上要什么評價。我是一名共產黨員,是人民軍隊的一個老戰士,在生平上寫上這兩句話就夠了。遺體讓醫院解剖之后火化,骨灰撒在大別山屋脊洼的大山上。”

至該月中旬,鄭維山的病情急劇惡化。4月18日,中央軍委副主席張萬年要秘書打電話,將鄭維山的長子勤清從山西的演習場召回。次日,鄭維山將勤清叫到床前,一字一句地口述:“萬年副主席并中央軍委:我身體日漸不支,自覺時間不長……人總是要死的,這是自然規律。我鄭重要求:一旦我不行了,請組織適時停止對我的治療和搶救,以減少不必要的開支,能節省些藥品和經費,也算是我這個老黨員、老戰士對黨的最后一點貢獻。喪事從簡,中央早有提倡。我是帶頭簽字的老同志之一。我死后,不開追悼會,不搞遺體告別,也不搞送別儀式。尸體火化,骨灰撒在大別山屋脊洼的山上……”

信送走后,鄭維山拿下氧氣罩,氣喘吁吁地對醫院領導說:“再治也沒有什么意義了,停止治療吧。”大家都勸他,不要放棄,要配合治療。他非常費力地說:“針別打了,那么貴,凈浪費,省下來造軍艦,比用在這兒強。”說到此處,他抬起滿是輸液針孔的胳膊,顫抖地伸出兩個手指頭。大家都沒明白什么意思,過了一會兒,他吃力地說:“印度還有兩艘航母呢,我們到現在連一艘都沒有啊!”

信送到中央軍委領導案頭,張萬年看后十分感動,當即批示:“鄭維山同志的信我看了,非常感人,確實感人,信要保存好,他的這種精神,在部隊人生觀教育中要講。”

鵝卵石路的兩側,掩映著蒼松翠柏。一路向前,我們先是來到了“將軍亭”。將軍亭的亭柱上鐫刻著一幅長聯“十三歲革命出生入死歷經百戰功勛赫赫垂青史,十五歲入黨赤膽不改一身正氣忠心耿耿昭后人”,精辟地概括了將軍的一生。

2000年5月9日晚9時10分,鐵血戰將鄭維山安詳地閉上了眼睛。

6月12日上午,大別山惠風和暢,天高地迥,白云如歌。

遵照鄭維山的遺囑,長子勤清、次子偉衛、四子勇湧代表母親孫景波,將父親的骨灰撒在屋脊洼背后的大青山上,撒在鄭維山小時候經常玩耍的巨石邊。

北京軍區、蘭州軍區早早地派人來到屋脊洼,在濟南軍區部隊的協助下,把那塊巨石四周清理出來,并將著名書法家李鐸手書的“將軍石”三個大字鐫刻在上面。“將軍石”前側豎有一碑,上刻著名作家魏巍早年為鄭維山題寫的一首詩:赫赫猛將出少年,行似疾風勢如電;今晚出動夜老虎,明朝定有捷報傳;縱橫華北稱勁旅,金城一戰美膽寒;平生視敵如草芥,豪氣沖天斗群頑。

站在將軍石前,舉目四望,只見群山環抱,松柏森然。將軍遺風已然化作山脈,永遠屹立在后人心間。

生前為國盡忠,死后為母盡孝

從鄭維山故里繼續向大別山深處進發,車行22公里,便到了田鋪鄉許家洼村,這里是許世友將軍的故里。

許是因為前來拜謁的人多,許世友故里已然是一個成熟紅色景區的規模。從鐫刻著“許世友故里”的大門進去,經由不甚繁華的商業街區,穿過碧色滿塘的幾座水池,拾階而上,就到了“許世友將軍故居”。在堂屋正中,放著許世友生前自備的一口棺材。

1979年10月22日,遠在廣州的許世友給身居新縣的長子許光寫了一封信,并寄去50元錢,讓他給自己做一口棺材以備后用。后來又寫信叮囑許光,棺材不要做得太好,比一般百姓差點就行。

6年之后,1985年的10月22日,許世友逝世,與他寫信做棺材的日期冥冥中巧合。

許世友的臥室極其簡陋,他的一生共有三段婚姻。為了懷念生養他的田鋪鄉,他將第三任夫人田明蘭的名字改為“田普”。

許家的堂屋是許世友的母親于1950年改建,13歲那年,許世友的父親在貧病交加中離開了人世,從此他與母親相依為命。“活著盡忠,死后盡孝”成為許世友生前恪守的人生信條。

在著名畫家拇指先生所繪的《許世友故居》中,門前的一條小路讓人產生強烈的視覺沖擊力。據介紹,許世友曾有三跪慈母的感人之舉。其中一次,是在1958年,許世友回家探望母親,由于交通不便,把車停在新縣縣城后,趕著馬匹回家。回到家中見母親不在,他便憑著兒時記憶中的小路尋找,在半路上看到一位白發蒼蒼的老太太,正背著柴艱難前行。許世友一時竟沒認出是自己的母親,還是母親叫了聲:“友伢子,你回來了!”許世友聞聲后,不顧眾人在場,撲通一聲跪在地上,老淚縱橫,表示生前不能為母盡孝,死后定要為母守墳。許世友故居門前的這條路,被后人稱為孝母路。

某種程度上,這也成為許世友強烈要求回鄉土葬的原因。

1985年,許世友病重期間,交代秘書給中央寫去報告。報告中說,自感來日不長,對組織別無他求,要求組織同意他死后運回故鄉土葬。理由是自幼參加革命,報效生母不足,死后葬在老母墳邊以盡孝道。

時間一天天過去,將軍的病情一天天惡化,他經常在朦朧中詢問報告是否有了回復。

許世友的報告送到北京,中央領導和中央軍委領導均有傳閱。然而1949年之后,除了毛澤東和任弼時沒有火葬,還沒有人要求土葬。誰也做不了主。最后,報告送給鄧小平,請他拍板。鄧小平思前想后,最后感到許世友畢竟是許世友,全國只有一個,便在報告上批示:照此辦理,下不為例。

時年10月26日,許世友逝世后的第4天,中顧委副主任王震受鄧小平委托赴南京軍區,鄭重傳達鄧的意見。他說:“許世友在60年戎馬生涯中,戰功赫赫,百死一生,是一位具有特殊性格、特殊經歷、特殊貢獻的特殊人物。鄧小平同志簽的特殊通行證,這是特殊的特殊。”

然而,在特殊之后鄧小平還加了六個不準:第一不準成立治喪委員會;第二不準開追悼會;第三不準登報宣傳;第四下葬期間要秘密進行,不準搞任何儀式;第五不準家屬子女外傳;第六不準立碑。

許世友將軍墓坐落在將軍故居后的好漢山(來龍嶺)的山坡上,離許母李氏墓不足50米,占地78平方米。蒼松翠柏中,一個圓圓的墳頭靜穆地臥在那里。墓前的碑文上刻著著名書畫家范曾書寫的“許世友同志之墓”7個大字,因為有“不準立碑”之說,這塊墓碑是由楊尚昆和徐向前以個人名義所立,碑文沒有落款,而是以同志相稱。

在許世友逝世16年后的2001年,他的妻子田普將許世友生前收藏的10295枚毛主席像章悉數捐出。置身毛主席像章展廳,宛如徜徉在一片紅色的海洋,“太陽最紅,毛主席最親”“東方紅,太陽升”“大海航行靠舵手 干革命靠毛澤東思想”“全國山河一片紅”等不同版塊都有獨特的設計圖案。其中一款忠字百像章是一個突出的主題,每一枚像章上有一個到三十個“忠”字不等,一個忠字代表一心一意忠于毛主席,三個忠字代表忠于毛主席、忠于毛澤東思想、忠于毛澤東革命路線,三十個忠字代表當時全世界30億無產階級對毛主席的無限忠誠。

目前人們所能看到的許世友生前最威武的一張照片,攝于1955年他被授予上將軍銜時,時年許世友50周歲。在這一年的秋天,中南海懷仁堂,拉開了中國人民解放軍陸海空三軍首次大授銜的序幕,從元帥到士兵,授予軍銜,佩戴勛章,共享巨大榮譽。在這一次授銜儀式上,許世友、鄭維山分別被授予中國人民解放軍上將、中將軍銜。

從1955年解放軍首批授銜到1965年取消軍銜制,新縣籍開國將軍占43名。除許世友、鄭維山之外,吳先恩、張池明、范朝利、李德生、王大華等人也在漫長的革命斗爭中脫穎而出,創造了大別山革命老區紅旗不倒的不朽歷程,他們用血肉之軀筑造了共和國建國史上的將帥豐碑。