基于氣象研究的STEAM課程探索

錢曉強 陸林芳

近年來,STEAM課程越來越受到教育界關注。《上海市嘉定區2015—2020年教育綜合改革方案》提出了“研發融合人文和科技特色的區本STEAM課程,促進學生人文素養和科學素養的協調發展”的要求。STEAM教育是包容性更強的跨學科綜合素質教育,提倡學習科學、技術、工程、數學和藝術等相關學科知識的融合,以整合的教學方式讓學生自己動手完成他們感興趣的項目。因此,STEAM教育是基礎教育發展的一個新方向。STEAM課程更加關注學習的過程、學習的體驗、學習與世界的聯系。

一、STEAM課程的核心關注

近年來,上海市南苑小學加強學校課程架構的設計與開發,以加強學科間關聯度、去校本課程碎片化為宗旨,不斷完善學校課程體系建設。基于以下緣由,啟動STEAM課程開發,以學科融合作為課程變革出發點,有力推動氣象科技課程群建設,逐步實現學校課程目標。

一是基于生活需要。今天,氣候對于人類生活的影響越來越明顯。學校開展氣象科普教育的探索,讓學生學習一些與生活密切相關的氣象基礎知識,掌握必要的自救互救技能。通過常見氣象和氣象災害的模擬實驗,培養學生的科學探究能力和創新能力。

二是基于學校實際。歷年來學校獲得了“全國氣象科普示范校”“嘉定區科技創新項目實驗學校”“嘉定區科技教育品牌陣地”等榮譽;工業區教委搭建STEAM課程平臺,讓“夢想課堂”成為學生學會“做夢”、敢于“造夢”、勇于“追夢”的搖籃。學校深度開發和利用地域資源、師資資源、環境資源,制訂《南苑小學STEAM創新課程實施方案》,嘗試核心課程對接融合,尋找課程實施與學科教學的交叉點,培養學生的科學素養與人文素養。

三是基于育人目標。貫徹落實《上海市教育綜合改革方案》《“文化鑄魂科技提升”嘉定區2015—2020年教育綜合改革方案》精神,以氣象課程作為學校STEAM教育的深化點,成為學校課程體系建設的重要組成部分,以知行合一的培養方式促進學生掌握知識與技能,并運用于探究解決真實世界中的問題。課程是學校教育的心臟。為此,學校組建了課程研發小組,分別由語文、數學、自然、信息技術等學科教師參與。為保障全員參與,課程組長負責課程方案總體設計與實施;另聘請嘉定氣象局、計量所的專家團隊與課程研究專家與課程組對接,為課程建設推波助瀾。

二、STEAM課程與學科課程形成鏈接

教師挖掘學科中與氣象相關聯的活動性、體驗性、探究性強的教學內容,以“學科知識聯動整合、學科功能聯動整合、知識與生活聯動整合、跨學科聯動整合”四種策略為主,進行資源融合、創生,作為STEAM課程的研究專題。具體做法如下。

1.與基礎型課程融合

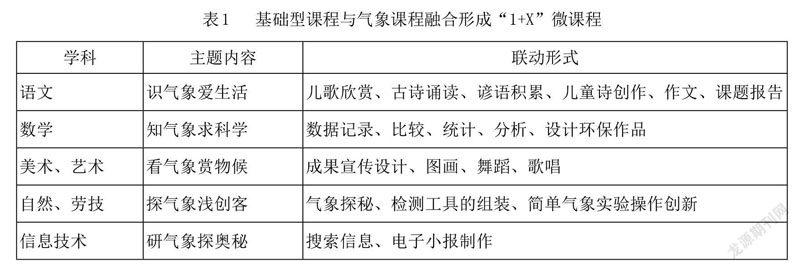

基礎性學科教師開展基礎學科定向拓展,挖掘學科中與“氣象”關聯的主題進行教學資源重整,學科融合,推出教師個人的“1+X”課程(見表1)。

①設計思路:感知—拓展—內化。框架的主基調為認識與感知、實踐與體驗、感悟與內化。

②實施形式:微課程或滲透于學科教學過程中,或通過興趣課、社團活動和“學科節”活動實施。結合基礎學科,挖掘與STEAM課程可能的交集,尋求突破方向,通過基礎型課程的拓展,豐富完善氣象課程。

③實施保障:教學部門出臺《“1+X”微課程指南》。

④實施載體:“1+X”微課程。

2.與拓展型課程整合

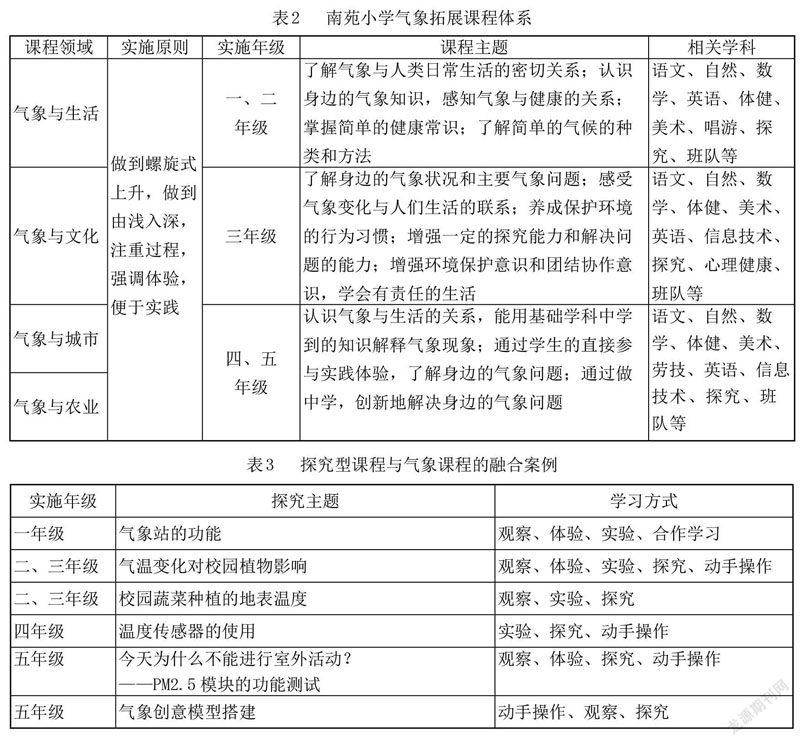

開展基于傳統課堂的主題式學習,使學生掌握必要和基本的科學知識與技能,體驗科學探究活動的過程與方法(見表2)。

3.與探究型課程融合

借助外聘專家與社團教師引導學生開展基于創客空間的個性化研究,體驗探究生活中的氣候現象以及與氣候相關的植物或食物變化,讓學生在生活情境中自主實踐“發現問題—研究問題—解決問題—再生問題”的學習過程(見表3)。

總之,學校依托學校已建成的“創新實驗室”和已有課程資源,以無邊界學習形式,融合數學、科學、技術、藝術、工程等學科,把學校六大類課程加以統整,探索學習方式的改變,通過跨界學習、合作學習、搜索學習、玩中學等形式,讓學生通過適當途徑感受氣象文化,把科學素養與人文素養緊密結合,探索提升學生綜合素養新途徑。

三、重構學習環境,豐富課程評價

1.創設多維度學習環境

學校在校園內打造了易觀察、可學習、能實踐的開放式科技特色景觀,具體有“八個一”。一室:創新實驗室——可供探究、觀察的綜合性實驗室。一園:氣象風鈴園——布置氣象百葉箱、氣象低溫儀等儀器。一廊:科普宣傳長廊——版面展示高溫、霧霾等氣象知識。一墻:氣象宣傳墻——懸掛科學家的畫像和學生作品。一圃:植物圃——了解植物的生長繁殖與氣候的關系。一屏:氣象科普電子屏——滾動顯示近期的天氣預報,介紹氣象災害的預防等。一臺:紅領巾廣播臺——每天兩次播報當下空氣質量指數和溫度。一號:氣象微信號——用于傳播氣象知識,宣傳氣象活動等。

2.改變教學方式

依托學校多維度學習空間,教師在跨界學習、合作學習、搜索學習、聚焦學習中改變學生學習方式。通過觀察、體驗、實驗、探究、動手制作等活動,為學校生成STEAM課程提供思路,加深學生理解學科知識,提升學生的人文素養和科學素養。

在學科融合中,教師“忙”于收集相關資源,篩選適合學生學習的內容,補充到本學科的教學過程中,要用對時令、氣候、新聞的敏感度來及時調整教學內容和場所,要將課內教學與課外活動結合,校內與校外結合。學生“樂”于多觀察、多思考、多動手、多體驗、多收獲。

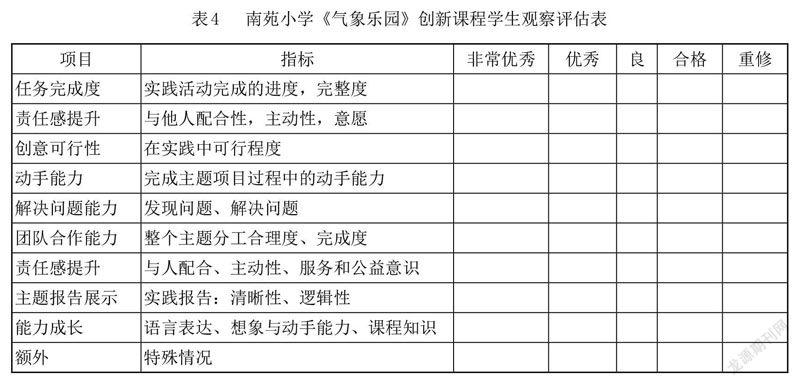

3.構建多元評價

建立“學生的學、教師的教、融合的度”的立體評價系統(見表4)。對學生“學”,采用過程性評價與等第制評價,利用豆朋軟件、成長檔案評價、表現評價等多種方式,尊重學生學習體驗,激發學生學習興趣,肯定學生學習成果,讓評價有效促進學生成長。對教師的“教”,通過課程目標達成度、學生發展情況、學生滿意度等對課程實施效果評價。對融合的“度”,教師與學生在教與學的過程中及時反饋對學科融合有效性的評價,提出建設性意見。

總之,課程決定著學校教育的品質。基于學科融合,促進STEAM課程的創新與發展,傳遞著課程魅力和價值的正能量。我們正在經歷STEAM教育背景下教與學的變革,這將不斷點燃學生的學習熱情與生活激情,為學生素養的全面提升增值加速。

(作者單位:上海市嘉定區南苑小學)

責任編輯:趙彩俠