兒童立場下數學深度課堂的構建

孫敬彬

“兒童立場應是現代教育的根本立場”[1],這已得到越來越多教師的重視。但當兒童真正走到教育的中心位置,在課堂遇到“數學”后,經常發現許多課堂是有了“兒童”卻沒了“數學”,在熱熱鬧鬧中數學被淺表化了。因此,基于兒童立場,探尋用兒童自己的經驗世界、認識水平以及思維方式等感悟數學本質的有效路徑,構建用兒童的淺顯數學經驗觸摸數學深刻內涵的“深度課堂”,顯得尤為重要。

一、深度開發,化“隱”為“顯”

兒童經驗在數學學習中具有重要的作用。事實上,在與數學相遇之前,兒童就已經積淀了一些對數學的感性認識與經驗,只不過這些經驗多以零散的形式暗藏于其腦海深處。數學教材在編排時只是呈現了具體知識線索,在知識背后同樣暗藏著許多數學思想方法。深度課堂要從兒童最本真的理解出發,學習最本質的數學,就需要深度開發兒童的內隱經驗,以及知識背后暗藏的數學思想方法,通過變“隱”為“顯”,讓兒童自然走進數學,讓數學更加貼近兒童。

如在“枚舉策略”教學中,學習開始時的“熱身活動”可以這樣做。

師:把10根小棒分成兩堆,可以怎樣分?

(學生動手分小棒后相互交流自己的分法)

生:分成1和9、2和8、3和7、4和6、5和5。

結合學生回答板書:1 2 3 4 5

9 8 7 6 5

師:大家這樣分有什么特點?為什么不繼續分下去?

生1:這樣分按照一定順序,不會漏。

生2:再繼續下去就重復了。

……

結合學生回答板書:有序 不重復 不遺漏。

可以看出,這次熱身活動針對兒童內隱經驗與暗藏的數學思想方法,把他們的一些淺表的、零散的、感性的認識逐步匯聚,同時也將枚舉策略進一步具體化,有效促進了兒童對學習意義的認可,讓兒童通過知識載體的學習不斷發展經驗,而當經驗與思想充分“外顯”之時,恰是兩者交匯融合共生之機。

二、深度感悟,由“淺”入“深”

“思考是學生學習數學認知過程的本質特點,是數學知識的本質特征。”[2]學生對數學思考感悟的程度,影響其學習中數學化的進程。由于兒童的思考方式往往有明顯的具象性,通常伴隨著一些淺顯、無序、不夠全面、跳躍式思維狀態,而數學思維具有極強的抽象性和邏輯性。因此,當兒童思考數學時,基于兒童立場就要充分考慮其思考方式,充分展現其思維過程;基于學科特點又要有效發展兒童的數學思維。而要實現兩者的有效對接,讓兒童思考與數學思維“淡妝濃抹總相宜”,就要引導兒童思考由“淺”入“深”,把思考逐步打上數學的烙印,以“淺”的內涵感悟,促進對數學“深”的理解。讓兒童自發感受到思維方式完善提升的必要性,從而自覺促進其思維習慣養成,讓兒童通過思考走向數學思維,并最終學會數學地思維。

如教學“認識分數”時,在分數的引入上,教師通過把一個蘋果平均分成兩份,促使兒童對“半個”的思考,然后通過用兒童喜歡的方式表示“半個”,呈現出方法上的豐富多彩,畫蘋果圖,用半圓、用線段、用數字……最后及時對這些創造性表示方法進行對比溝通,“這些表示方法雖然有圖有數各不相同,但它們之間也有相同的地方,你能找出它們之間相同之處嗎?”再次引發學生深度感悟,他們很容易就會發現其共性的一面,即無論是哪種表示方法,其實質都是平均分成兩份,而在這種感悟中也讓學生清楚地看到了數與形在實質上的相同,意義上的相通,幫助學生更好地實現由整數到分數認知上的跨越。這樣的認識過程由“淺”入“深”,讓學生在對數學本質的感悟中實現“淺草才能沒馬蹄”。

三、深度活動,以“靜”促“動”

兒童的天性是好玩、好動,他們喜歡通過用“動起來”的方式與數學對話,通過自己的觀察比較、操作實驗、討論交流等去認識數學、理解數學。而數學的特性是抽象、理性,需要靜下去從理性角度對活動中的認識與經驗進行提升概括。因此,當兒童的天性與數學的特性在課堂上相遇,就需要既能“動”起來還能“靜”下去的深度活動,把動手操作與靜思內化結合起來,以“動”所“獲”,為“靜”成“思”,讓“靜”為“動”指明方向,增加活動的效度和深度,實現兒童天性盡情釋放的同時,使他們的數學理性得以盡展光芒。

如教學“分數基本性質”時,可以先讓學生通過折一折、涂一涂表示出正方形紙的1/2,接著讓學生繼續對折下去,找出幾個與1/2相等的分數。這一環節讓學生充分動起來,在折、涂、找的過程中幫助學生積累對分數間變化的原生認識與理解,而在下個環節安排學生對活動過程“靜”下去反思,通過對“這些分數與1/2比起來什么變了,什么沒變”的思考,把分子、分母間的變化規律逐步外顯、提煉。可以看出,“動”幫助學生積累了許多活動經驗,“靜”則從意義角度理解“動”的變化實質,以“靜”促“動”,讓兒童實現了自己經驗的逐步外化與提升,促成了對分數基本性質的初步概括。

四、深度體驗,由“表”及“里”

數學作為理性之花,綻放的是“冰冷的美麗”,而兒童眼中的“美”是客觀的、實實在在的。顯然,“數學美”與兒童的審美很不統一。深度課堂需要對數學進行“審美化改造”,把“數學美”改造成兒童看得見、摸得著、能真切感受到的認知體驗。然后讓兒童以自己這些最真實的體會,緩慢地、反復地、持續地一次次觸及數學的本質,不斷掀開數學的面紗,感受數學形式美、內容美、價值美的本質內涵,以深度體驗中的“真知灼見”生發對數學美的認同。而且借助深度體驗幫助兒童感受到數學“火熱”的溫度、“迷人”的芳香,由表及里實現對“冰冷的美麗”的欣賞,讓兒童以最真實深刻的體會勾勒數學的理性之美。

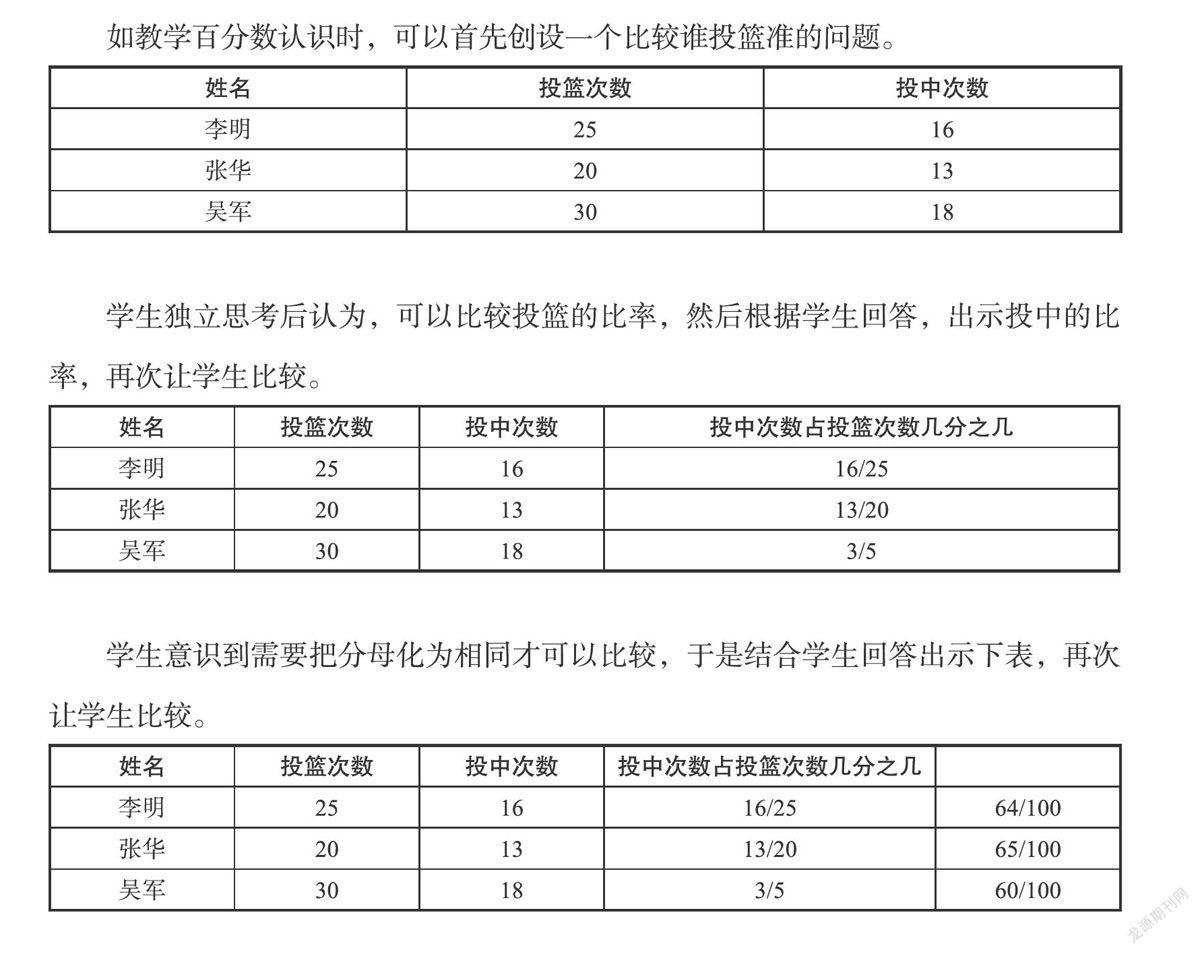

提問:現在能看出誰的投籃準嗎?看前面投籃次數和投中次數兩列能直接看出來嗎?看第三列投中的比率能直接看出來嗎?而根據百分數這列就能一眼看出,你覺得百分數有什么好處?

……

這樣通過讓學生反復比較、體驗,從而真正讓他們感受到百分數的應用價值,而隨著體驗的深入,數學之美也越發呈現,百分數的實質就會“水落石出”。

五、深度評價,由“此”及“彼”

“兒童作為學習的主體,對自己的學習最有評價權,對他人的學習最有建議權,而成人立場上的教師則最有發言權。”基于兒童立場,當兒童真正成為兒童時,他就有了“話語權”,評價便不再是教師的“獨角戲”,于是,“生評”與“師評”此消彼長,成為需要相融的風景。深度課堂要發揮評價的正能量,讓兒童的評價權有分量、建議權有質量,教師的發言權有含量,需要一種不分彼此的深度評價,在數學“在場”的情況下引導兒童學習的方向。

深度評價首先要關注兒童的數學現實如何變成數學實現。教師要從自己的角度及時給出客觀建議,讓兒童從評價中學會自我完善,同時要引導兒童對學習過程中遇到的問題、采用的方法、積累的經驗自我審視,反思自己活動中哪些目標實現了,哪些還存在問題,以“師評+自評”實現對自己學習的主體回歸。其次,要讓學生在評價中學會評價,從事不關己、金口難開到學會分享自己的想法,引導學生向“幫助別人,從補充開始;評價別人,從欣賞開始”去轉變,“你有什么看法或想法?”“有什么建議或補充?”“問題好在哪里?”“哪里做得好,哪里有問題?”等。通過互評讓學生相互肯定,相互補充,把評價化為彼此成長的動力,讓評價促成相互學習,共同發展,使課堂真正成為夢想開始的地方。

參考文獻:

[1]成尚榮. 兒童立場,教育從這里出發[J]. 人民教育, 2007 (23)

[2]孔企平. 小學數學學習理論及其對課堂教學的啟示[J]. 湖南教育(數學教師) , 2007 (6)

(作者單位:北京市海淀區中關村第三小學)

責任編輯:趙彩俠

zhaocx@zgjszz.cn