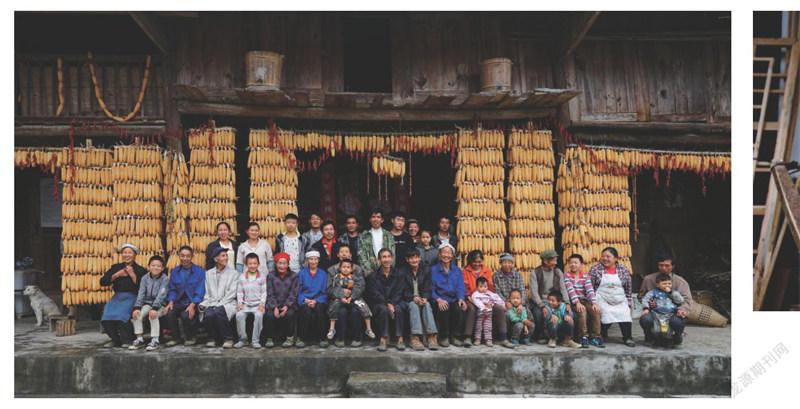

一個古村落的復興之旅

唐余方

在武隆縣后坪鄉天池苗寨,人們曾聞到過“死亡”的氣息。

這是一座擁有幾百年歷史的苗家古村落,深處高山,幾近山頂,苗族人世代在這里生活,日出而作,日落而息。

1989年,一條名叫“桐后路”的毛坯小路挖至天池苗寨。

山巒如弓背,山路似弓弦——這條在山腰上鑿出的路,似乎要將這個苗家古寨射向遠方。

年輕人開始順著這條路“出走”,去擁抱現代文明,他們身后的古老村落,卻在遠去的腳步聲中日漸衰敗。

出走

羅啟華是土生土長的天池苗寨人,在他的兒時記憶里,放牛是日復一日的工作,毫無詩意可言。

每當晨曦初露,羅啟華就得趕牛上山。

他守著牛吃草,抬頭望見的是山,山的后面還是山,就像與他如影隨形的貧困,翻不過去,也望不到頭。

家里唯一的經濟來源,是他趕的牛和圈里的豬。

“所有人都是看天吃飯。”當羅啟華還是個放牛娃時,桐后路還未修到天池苗寨。

所以,羅啟華并不知道,大山之外,還有另一個世界。

1989年,一條毛坯小路通到天池苗寨,路的這頭是武隆縣桐梓鎮,那頭是后坪。

沒多久,一輛485四輪車“突突突”地從寨子后面開過,羅啟華第一次看到了車。

桐后路通了之后,山寨里有了第一個外出打工的人,他叫何祖倫。

離開寨子之前,何祖倫來到羅啟華家里,找他父親羅興太借了路費,然后就沿著桐后路出山了。

何祖倫去了河北省一家磚廠打工,過年時回到天池苗寨,到羅家還了錢,還給羅興太買了酒。

何祖倫帶回來最重要的東西,是他嘴里面神吹的外面的“花花世界”。

因為何祖倫的鼓惑,這年春節后,十幾個年輕人跟著他出山了,羅啟華的姐姐羅開蘭就是其中之一。

“哪個女娃要出門?”羅興太反對。

但是,老人的反對與年輕人眼中的憧憬相比,是那么蒼白無力——羅開蘭義無反顧地走了。

那時,初中還沒畢業的羅啟華不明白,外面的世界為什么會有魔一樣的吸引力。

頹敗

1992年,羅啟華初中畢業后,去了附近大毛坡沙場干活,掄起鐵錘把大石頭砸碎,“弄得滿手血泡,還沒多少工錢”。

“外面有個石灰廠,工資高,你去不去?”姐夫想帶他走出大山。

“去!”羅啟華興沖沖地跟著姐夫出了門。

他們先走路到桐梓,然后坐車到武隆縣城,再坐船到重慶。

“到縣城,看到一片彩燈,覺得好漂亮。坐船看到好多人,心里又害怕。”羅啟華緊跟姐夫,生怕走丟了。

坐了兩天兩夜火車,他們終于抵達浙江富陽石灰廠。

“石灰廠工作并不輕松,但工資高。”進入工廠第二年,羅啟華就成了家。

第三年,妻子跟著他一起外出打工,之后十幾年,夫妻倆便很少回家了。

羅啟華的三個孩子,一直留在山寨里。

羅興太和老伴不僅要下地干活,還要照顧孫女們。

“干活必須把孩子帶著一路。”插秧時,羅興太得把孫女放進背篼,用四根樹杈固定在田坎上;收割稻谷時,羅興太背著孫女,不小心坐進地里,背上的娃“哇哇”直哭,羅興太心都要碎了。

“也想他們回來,但沒辦法,要掙錢。”村里只剩下一幫老人和小孩。

很多宅子人都走空了,推開門,黑黢黢、空蕩蕩的。

年復一年的日曬雨淋,再加上無人修繕,一些房屋就頹敗了,有的已經搖搖欲墜。

申報

2011年,張偉調任武隆縣城鄉建設委員會副主任,分管村鎮建設。

一次下鄉調研,張偉驚喜不已:“我竟然發現了很有民族特色的古村落,以前一直以為武隆沒得。”

這個發現,讓張偉從此不安分起來。

他開始到武隆許多偏僻之地尋找古村落,“每個古村落都很偏僻,車都跑壞了兩輛”。

尋找,帶給張偉的,一半是驚喜:“發現了好多個,有的美得讓人驚嘆。”另一半是擔憂:“很多古村落正在死去——原住民都走了,房子也衰敗了。”

2011年,張偉來到一個偏僻的古村落,當地人已經開始了對傳統建筑的拆建。

“這些不能拆啊!”張偉制止。

“這么爛,給你住,你住嗎?”村民的話,讓張偉一下語塞。

“古村落是民族傳統文化賴以生存、延續、發展的重要文化空間。保護好古村落,就是保護好文化的根基,就是留住可以觸摸的鄉愁。”這樣的拆建,讓張偉揪心地疼。

不保護古村落,以后何以安放我們的那一抹鄉愁?

揪心的張偉,立馬展開兩大行動。

一是和鄉鎮政府溝通,對這些傳統建筑,一不準拆,二不準賣,并利用國家CD級危房補助資金修繕,既保護古村落,又保證村民居住安全。

二是動員武隆縣城鄉建委申報國家傳統村落——2014年,成功申報了三個。

修繕

2013年,武隆縣城鄉建委將天池苗寨作為國家傳統村落示范點進行修繕。

“要保護古村落,就得用‘修舊如舊’的辦法,還原傳統建筑風貌。”張偉說。

2013年冬天,張偉和后坪鄉領導來到天池苗寨,召開苗寨修繕工作動員大會。

“房子能不能拆了建成磚房?”村民問。

“不能全部拆了重來。”張偉回答。

“那我們要做些什么,政府又要做些什么?”村民又問。

“政府會組織工匠,根據房屋外貌進行修繕,并作舊處理。室內改造老百姓自己負責,政府給予500元裝修補助。”張偉回答。

…………

在浙江的羅啟華聽說這事,快過年時,趕回了村里。

“房子室內改造基本靠我們自己出錢,所以,我很猶豫修不修,怕把錢投進去沒價值。”羅啟華直撓頭。

一天,羅啟華閑逛到村民陳永梅家。

陳永梅從2011年開始就不再外出打工——因為那年夏天,三十幾個城里人來到了天池苗寨。

“來避暑,想住在你家。”他們告訴陳永梅。

這群人喜歡村里的建筑,還愛上山摘野果,到天坑玩,去看高山湖泊……

他們離開時,給了陳永梅每間房1200元的房費。

那年之后,年年都有城里人來天池苗寨避暑,陳永梅剛剛裝修完的家,成了他們住宿的首選。

陳永梅的故事讓羅啟華一下想通了。

“村里以前接待能力很差,我家寬敞,裝修好了就能搞接待。”羅啟華說。

那個晚上,羅啟華一家人圍著柴火取暖。

“政府改造外觀,室內我們自己修嗎?”羅興太問。

“修,當然修!”羅啟華揮手說。

柴火越來越旺,一家人看著熊熊火光,仿佛看到了紅火的希望。

發展

天池苗寨地處高山,素有種茶的傳統。

村里有個叫趙偉成的人,想把綠茶做成產業。

趙偉成以前也在外打工,2009年回到了苗寨,“父母年紀大了,兩個孩子也在家,不放心”。

在外面長了見識的趙偉成,琢磨著在村里做點什么。

經過一番調研,趙偉成“發現”了村里的茶樹,“都是散種,自家摘了吃,無人管理,茶樹都荒廢了”。

趙偉成心想:“那我就種茶賣吧!”

抱著試試的心態,趙偉成開始召集農戶——有三戶愿意和他一起種。

但茶葉產量少,形不成規模,生意一直不溫不火。

“不想種茶了,準備再次外出打工。”趙偉成有點灰心了。

這時,張偉和后坪鄉領導又來了:“規模做大了,才會有市場。”

于是,在張偉和鄉領導的指導和動員下,趙偉成成立了武隆縣洪山茶葉專業合作社,村里60余戶人先后加入進來。

“現在,外面的人到天池苗寨,不僅可以買到好茶葉,還可以摘茶葉、做茶葉。”趙偉成揚著眉毛說。

茶產業的誕生,便這樣留住了“趙偉成們”。

“保護古村落,不僅要保護古建筑,還要注重活態傳承,保護生產、生活的文化和習俗。”張偉說。

活態傳承的前提,首先是要留住人。

怎樣才能把人留下?“必須要發展產業,讓大家有穩定收入。”張偉說。

于是,在張偉和鄉領導的張羅下,苗寨村民根據自家特點和所長,找到了一些穩定收入來源——鄉村酒店、烤米酒、做老咸菜等應運而生。

回家

2014年年初,羅啟華拉了幾車木料,開始在原址上修繕“新家”。

新家寬敞明亮,很有苗族特色,又在村寨廣場旁邊,一進村就能看到,特別顯眼。

二樓有15間房,羅啟華打算用于接待。

重修新家時,羅啟華摔傷了腿,便喜歡坐在二樓休養。

坐在二樓,他可以看到遠處的山。

山,還是幼時看到的山。曾經以為翻不過大山的他,已經翻過了重重大山。

以前,走出去,是為了尋夢;現在走回來,也是為了尋夢。

以前,那個夢必須在外面才能實現;現在,這個夢正在苗寨肆意生長。

2015年12月,又是冬季,又是風起,羅啟華卻不覺寒冷。

前20年,夫妻倆大部分時間都在外度過,凄冷孤寂,常常牽掛家里,只能一個電話接著一個電話打。

2014年回家后,羅啟華心里終于踏實了。

“親人都在身邊,回家就有飯吃,有歸屬感。”羅啟華覺得,天池苗寨在變,但也沒變——房屋還是從前模樣,人還是那些人,大家依舊在農閑時一起跳舞,過年時一起烤羊……

2015年夏天,天池苗寨所有房屋修繕工作全部完成。在外打工的人差不多一半都回來了,村里的老人小孩都樂呵起來。

羅啟華站在二樓,也能看到走在鄉陌上的村民、正在修繕房屋的鄰居、屋里溢出的裊裊炊煙……偶爾,還有嘹亮山歌從遠處傳來。