淺談“物理性質和化學性質”的教學課例研究

金潔蓉

1教學課例的背景

“分類”源于生活,用于生活,分類的思想是自然科學乃至社會科學中的基本邏輯方法.在中學物質科學領域的教學中,分類是學習和研究物質及其變化的一種常用方法.倘若學生理解并掌握分類的思想方法,并加以運用,那么學生的綜合分析能力和思維的條理性、嚴謹性和完整性會有一個質的飛躍.可見重在科學探究的理念下,分類教學的滲透,有利于學生系統的學習知識,上升知識的高度,深化知識,提高能力.本課例就是以分類為思想,貫穿整個課堂.

2教學設計

本節課,是筆者修改了三次之后的教學設計,分別在引入教學,物理變化和化學變化知識教學,物理性質和化學性質知識教學,結課教學,以及每個環節的過渡上都做了修改,從而在活躍課堂氣氛,分類思想滲透方面,以及情感教學上做了重大[JP3]的突破,下面就筆者的三次教案的修改過程做一個簡單的陳述.

2.1試教中不同的引課

(1)第一堂“樸素而直接”的引課

圖片展示:展示一些變化的圖片.

師:我們已經知道,我們周圍的物質總是在發生各種各樣的變化,如:太陽的升降、月亮的圓缺、細胞的分裂、生長和分化和物質的物態變化等.你能說出這些變化的現象嗎?(冰山消融,鋼鐵生銹,電熱絲升溫,木炭燃燒)

這樣的引課,筆者的本意是覺得對于變化,學生在小學時已經有了一定的認識,因此開門見山的引課會更自然,但這樣的引課毫無新意,俗話說,好的開頭是成功的一半,這樣的引課在學生中起不到渲染力,不能吸引學生的眼球,因此被筆者的指導老師立馬否定了.引課方向看來還是應該回歸學生,想想如何吸引學生的注意力.

(2)第二堂“以實驗為基礎”的引課

師:什么是物質的“變化”?你能舉例嗎?[HJ1.3mm]

生:(一部分學生根據經驗做出判斷,一部分學生查閱《現代漢語詞典》,學生會舉出很多例子.)

師:現在小組間合作完成以下實驗,觀察下列現象的變化.(學生動手做實驗:水的沸騰,向透明的石灰水中吹氣,點燃蠟燭等)

這樣的引課,在課堂氣氛上的確活躍了不少,學生的興趣也是很濃厚的,但是總覺得仍然缺乏新意,對于《物理性質和化學性質》這個課題,筆者總覺得自己的思維很局限,沒有新意,[JP3]直到看到一個調皮學生的校服時,想到了一個相對新穎的引課.

(3)第三堂“以愛國情感渲染氣氛”的引課

[TP1CW83.TIF,Y#]

師:首先,請同學們仔細瞧瞧(圖1),這是什么地方?

生:釣魚島.(學生一口同聲)

師:真厲害,釣魚島是釣魚島列島的主島,位于中國東海,面積約4.4平方公里,周圍海域面積約為17萬平方公里.無論從歷史,地理還是從法理的角度來看,釣魚島都是中國的固有領土,中國對其擁有無可爭辯的主權.(學生非常激動)

師:日本為什么千方百計來爭奪釣魚島呢?其中一個重要的原因就是釣魚島有豐富的資源,例如天然氣.天然氣有什么用處呢?我們來看看這段文字,哪些文字描寫了天然氣發生了變化?(天然氣是世界上繼煤和石油之后的第三大能源.它的密度約0.65 g/L,比空氣輕,無色、無味.天然氣在壓縮和降溫的條件下變成了液態.能燃燒,因為天然氣的主要成分為甲[JP3]烷,燃燒時產生明亮的淡藍色火焰,生成了二氧化碳和水等物質.)

筆者用釣魚島引課,因為時下(2012年)最熱門,最敏感的話題就是釣魚島,而有一位學生把他的愛國情緒體現在他的校服上,他在校服上寫了幾個大大的字“釣魚島是中國的!”正因為如此,筆者相信當我出示釣魚島圖片時,學生一定會沸騰,這樣的沸騰,不僅在教學一開始激起了學生的學習興趣,更重要的激起了學生強烈的愛國情感,這是我需要的,也是學生需要的.因此,這樣的引課,在最后市公開課時,效果顯著.

2.2試教中對“物理變化和化學變化”知識的不同教學

(1)第一堂“物理變化和化學變化”知識教學

請同學們看以下的幾種變化,想一想這些變化有何特點?

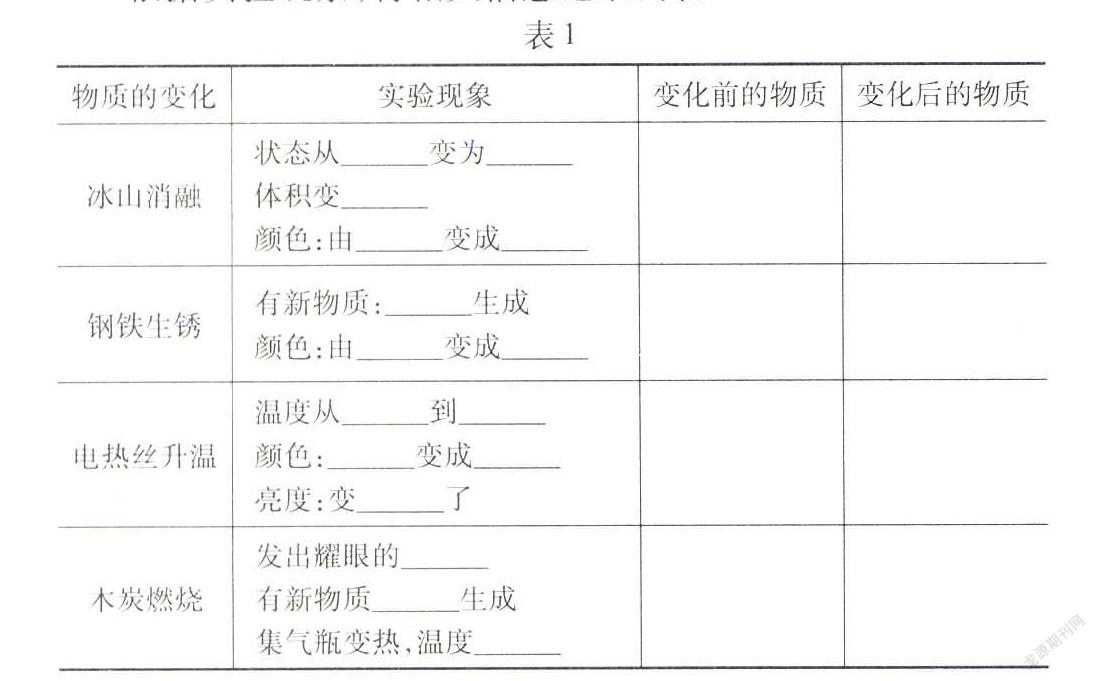

根據實驗觀察,將相關信息記錄到表1.

小結:自然界中有許許多多的變化,我們可以將他們分成兩類:一類像冰山消融、電熱絲升溫一樣,在變化中沒有其他的物質生成,我們把這類變化稱為物理變化;另一類像鋼鐵生銹、木炭燃燒一樣,在變化中有其他的物質生成,我們把這類變化稱為化學變化.

物理變化:沒有別的物質生成的變化.

化學變化:有別的物質生成的變化.

討論:兩者的根本區別是什么呢?(變化中有沒有別的物質生成)

這樣的教學,與教師是一個引導者是相違背的,盡管一直由學生在做實驗,但是表格的設計將學生的思維一直限定在今天要學的“物理變化和化學變化”上,盡管在小結中對物質的變化進行了分類,但因為表格的引導,會讓學生直接得出一類是物理變化一類是化學變化,對分類思想,沒有很好的滲透,學生對分類的理解很膚淺.因此,這樣的教學設計筆者否定了.

(2)第二堂“物理變化和化學變化”知識教學

師:那日本為什么千方百計來爭奪釣魚島呢?其中一個重要的原因就是釣魚島有豐富的資源,例如天然氣.天然氣有什么用處呢?我們來看看這段文字,文段中,那些文字描寫了天然氣發生了變化?(天然氣是世界上繼煤和石油之后的第三大能源.它的密度約0.65 g/L,比空氣輕,無色、無味.天然氣在壓縮和降溫的條件下變成了液態.能燃燒,因為天然氣的主要成分為甲烷,燃燒時產生明亮的淡藍色火焰,生成了二氧化碳和水等物質.)

生:天然氣在壓縮和降溫的條件下變成了液態.燃燒時產生明亮的淡藍色火焰,生成了二氧化碳和水等物質.

師:生活中也有很多這樣的變化,看老師手中的白紙,也可以發生很多變化,例如對折、撕破、甚至燃燒(邊說邊拿出口袋里的打火機將紙點燃).現在給你們以下幾種物體,你能讓它們發生哪些變化?好,4個同學為一組,小組間討論,把討論結果寫在活動單上,看哪一小組發生的變化最多,現在開始.

(小組間討論很激烈.)

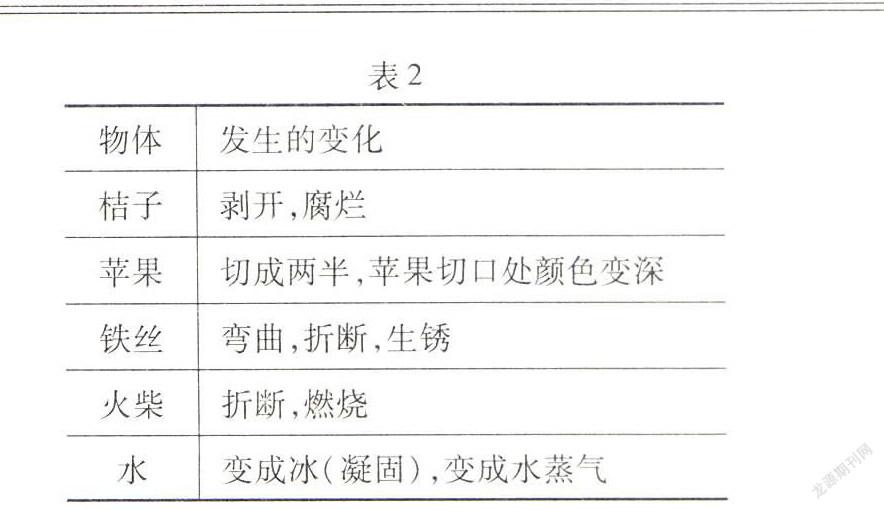

師: 非常好,同學們舉了很多變化,那物質世界處于不斷變化之中,我們一一研究,將無法窮盡,但我們可以尋找共性,進行分類研究.現在老師把大家提出的變化列在表格中,對于這些變化,你將如何分類,注意分類要有一定的標準,現在小組討論,看哪組分類的類型最多(表2).

生:剝開,切開兩半,彎曲,折斷,是形狀變了.冰變成水蒸氣,是狀態變了.

腐爛,生銹,是物質的成分變了.

師:看來,分類要有一定的標準,分類標準不同,分類結果也不同.那么,是否產生新物質,是比較合理的分類標準.今天我們就重點來研究這一分類標準.針對這些物質發生的變化,哪些變化沒有產生新物質?

生:桔子剝開,蘋果切成兩半,鐵絲彎曲,折斷,火柴折斷,水變成冰,變成水蒸氣.

師:我們把這一類變化稱為物理變化.說一說哪些變化產生了新物質?

生:桔子腐爛,鐵生銹.

師:我們把這類變化稱為化學變化.大家都認為鐵生銹是化學變化,請問它生成了什么新物質?

生:鐵銹.

師:如何證明鐵和鐵銹是不同的物質?

生:顏色不同.

師:光憑顏色能證明是不同物質嗎?粉末狀的鐵是黑色的,鐵塊是銀白色的,但它們是同種物質.

生:用磁鐵吸引.

師:你的猜想是?

生:鐵粉能被磁鐵吸引,而鐵銹不能被磁鐵吸引.

師:好,或許可以,那么就請這位帥哥來給我們做做這個實驗,來驗證猜想.

(學生上臺做實驗)

師:你來說說觀察到的現象.

生:鐵粉吸起,而鐵銹沒吸起.

師:說明了什么?

生:鐵和鐵銹不是同種物質.

師:進而得出鐵生銹屬于什么變化?

生:化學變化.

師:現在同學們一起來動手制造變化?我們來看看兩種溶液混合會發生什么變化?步驟如下:(1)先在試管中倒入少量的黃色氯化鐵溶液,注意試劑瓶的瓶塞要倒立放置桌面上,傾倒時試劑瓶的標鑒要正對手心,倒入后,及時蓋上瓶塞.(2)再用滴管滴加2~3滴NaOH,注意,滴加時,滴管應位于試管口上方.要求大家操作規范,及時記錄觀察到的現象,實驗后,將廢液保留在試管中,最后將整支試管正放入大燒杯中.現在開始.

(學生小組間展開活動)

師:請這一小組的組長來說說你們觀察到的實驗現象.

師:其余小組有不同現象嗎?這些沉淀物質其實是FeCl3與NaOH反應后,生成的新物質,叫做Fe(OH)3因此,這兩種溶液混合屬于什么變化?

生:化學變化.

師:可見,化學變化總常伴隨著一些顏色的變化,產生沉淀現象.但是否發生了化學變化的根本依據是?

生:是否產生了新物質.

師:好,現在考考大家,判斷以下變化屬于什么變化?并說明理由.蠟燭燃燒屬于化學變化,那還有沒有其它變化呢?現在我們一起來研究蠟燭燃燒時有哪些變化?

(學生小組活動)

師:蠟燭燃燒時發生的變化?

生:蠟燭熔化成蠟油,蠟油凝固成蠟塊,蠟燭變短.

師:燒杯壁發生的變化?

生:變燙了,有白霧.

師:將蠟燭慢慢靠近杯底,出現什么現象?

生:蠟燭熄滅了.

師:白霧是什么?

生:CO2.

師:CO2什么狀態?

生:氣態.

師:空氣中的CO2,看得到嗎?

生:看不見.

師:所以是CO2嗎?那是什么?

生:小水滴.

師:為什么會熄滅?

生:產生了CO2,能滅火.

師:因此,蠟燭燃燒產生了哪些新物質?

生:CO2,H2O.

師:由此,體現出蠟燭燃燒屬于什么變化?

生:化學變化.

師:蠟燭變短了,蠟燭熔化成蠟油,蠟油凝固成蠟塊.屬于什么變化?

生:物理變化.

師:理由?

生:因為沒有產生新的物質.

師:蠟燭燃燒既發生了化學變化,也發生了物理變化,但因為它產生了新物質.所以總的來說它屬于化學變化.因此,化學變化中通常伴隨著物理變化.那么,燒杯壁燙了,說明蠟燭燃燒產生了熱.蠟燭燃燒時發光嗎?

生:發光.

師:對,可燃燒物燃燒時都伴隨著發光發熱現象.那么發光發熱現象一定存在于化學變化中嗎?打開電燈,燈泡發光嗎?有產生新物質嗎?

師:因此判斷物質發生了物理變化還是化學變化不能單一根據這些現象,必須要根據是否產生新物質這一分類標準,這是物理變化和化學變化的根本區別.

這樣的教學設計從生活中普通物質發生的變化,進行分類,讓學生體會物質世界處于不斷變化之中,如果一一研究,將無法窮盡,但可以尋找共性,進行分類研究.并且感悟分類要有一定的標準,分類標準不同,分類結果也不同.從而提出,是否產生新物質,是比較合理的分類標準,進入新課的教學.在接下來的教學中,從鐵生銹,兩種溶液的混合到蠟燭的燃燒,整個過程非常順利,蠟燭的燃燒中,出現了一系列的現象,這個過程,筆者繼續滲透分類思想,哪些現象體現的是物理變化,哪些現象體現的是化學變化,并讓學生體會化學變化中往往伴隨著物理變化.通過這樣的教學學生深刻體會了物理變化和化學變化的本質區別以及發生物理變化和化學變化時會產生的現象,同時滲透了分類思想,上升了知識的高度.

另外,在這個環節的教學中,筆者進行了與他人不同的蠟燭燃燒實驗.

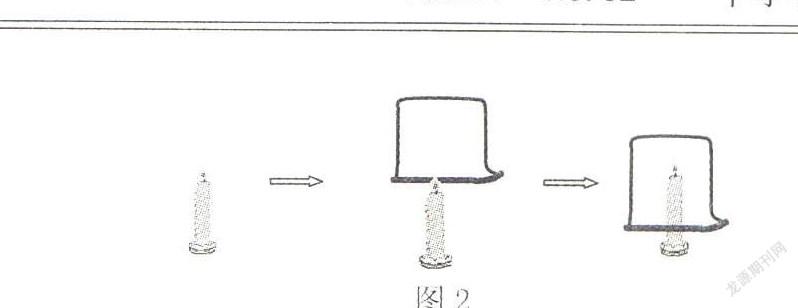

(1)點燃蠟燭,仔細觀察1分鐘,記錄蠟燭燃燒時發生的變化(圖2).

(2) 1分鐘之后,用一只干冷的小燒杯罩在火焰上,注意[JP3]火焰靠近杯壁內壁,時間不要太長,觀察記錄燒杯壁發生的變化.

(3)蠟燭在杯口燃燒一段時間后,將點燃的蠟燭慢慢靠近杯底,觀察記錄蠟燭發生的變化.

通過上述三個步驟,將蠟燭燃燒時產生的現象描述的更加清晰到位.

2.3試教中對“物理性質和化學性質”知識的不同教學

(1)第一堂“物理性質和化學性質”知識教學

師:在前面的學習中,我們了解到物質具有許多性質,如顏色、氣味、軟硬、晶體的熔點、液體的沸點、物質的溶解度、金屬的延展性、酸堿性和可燃性等等,哪些是在化學變化過程中表現出來的,哪些不需要?

第一堂這樣的教學,在給出了這些性質的時候,學生很容易進行分類,但在試教過程中發現這樣的教學與前面學習物理變化和化學變化沒有一個很好的過渡,并且不能很好的體現學生的主體地位,因此被筆者否認了.

3第二堂“物理性質和化學性質”知識教學

(之前剛分析蠟燭燃燒是化學變化)

師:(出示一只燃燒著的蠟燭)蠟燭被點燃了,(出示一只沒有被點燃的蠟燭)能燃燒嗎?

生:能.

師:這體現了蠟燭的什么性質?

生:能燃燒的性質.

師:蠟燭燃燒的這個變化體現了蠟燭能燃燒的性質,可見,變化體現性質.(出示一根鐵棒)鐵是一種常見的金屬物質,說說鐵具有哪些性質?

生:銀白色,固態,拉成鐵絲,能導電,能導熱,能被磁鐵吸引,能熔化成鐵水,會生銹.

師:你能把這些性質進行分類碼?你的分類標準?

師:這些性質中,哪些不需要化學變化就能表現出來,哪些只有在化學變化中才能表現出來?

生:銀白色,固態,拉成鐵絲,能導電,能導熱,能熔化成鐵水,能被磁鐵吸引,不需要化學變化就能表現出來.會生銹需要在化學變化中才能表現出來.

因此,我們把這些只能在化學變化中才能表現出來的性質稱為化學性質.把這些不需要化學變化就能表現出來的性質稱物理性質.鐵具有延展性這種性質,因此,在外力作用下會發生拉成絲的變化.因此,性質決定變化.

好,現在考考大家,判斷一些變化屬于什么性質的變化?

現在同學們能判斷釣魚島上的天然氣發生的變化是什么變化了嗎?文段中哪些文字描述了天然氣具有物理性質或化學性質?

這就是今天我們學習的物理性質和化學性質.

這樣的教學設計充分體現了分類思想的滲透,并且在變化和性質知識點的教學有一個很好的過渡,在性質的分類中,都給學生機會,讓學生來表達,充分體現學生的主體性.最后在結課時能首尾呼應,以釣魚島中的天然氣結課,不僅評價了學生對本節知識點的學習,更重要的是最后“讓老師深深體會釣魚島是中國的寶藏,而你們是中國的希望.”將本節課推上了一個高潮,情感和知識得到升華.

[BP(]4課后反思

4.1生活熱點,重視引課的意義,激發學生的興趣

我用釣魚島引課,因為時下(2012年)最熱門,最敏感的話題就是釣魚島,而有一位學生把他的愛國情緒體現在他的校服上,他在校服上寫了幾個大大的字“釣魚島是中國的!”正因為如此,我相信當我出示釣魚島圖片時,學生一定會沸騰,這樣的沸騰,不僅在教學一開始激起了學生的學習興趣,更重要的激起了學生強烈的愛國情感,這是筆者需要的,也是學生需要的!因此,這樣的引課,在最后市公開課時,效果顯著!

4.2以學生為主體,發揮教師的主導作用

構建主義的學習觀認為,學習不是被動地接受知識,而是對知識意義的自主構建.本課例探究過程的教學,教師給學生[JP3]自己探究的機會.蠟燭燃燒實驗的探究,成功的體現了這一理念.

4.3貼近學生的生活,靈活運用生活中的教學資源,感受科學與生活的緊密聯系

本教學注重學生情感的培養,運用了許多生活中的例子,比如引課和結課中的釣魚島,生活中常見物質的變化,蠟燭的燃燒等等,對于《物理性質和化學性質》的內容,原本源于生活,因此,在整個教學過程中所選用的例子、習題、探究的內容均來自于生活,不僅有利于教學的進行,更重要的是讓學生體會科學源于生活,又回歸生活的理念.

4.4點亮一盞“燈”,照亮一片人,利用學生資源,碰撞出智慧的火花

心理學研究表明:對學生而言,同齡伙伴的影響遠遠超過成人對他們的影響.以此,筆者在整個教學過程中,利用學生個別回答的方式,點亮一盞“燈”,用學生教會學生,照亮一片人.同時始終與學生保持交流和對話,重視組織學生之間的思想交流,讓學生從做中學,引導學生自己得出結論,碰撞出教育的智慧火花,有利于學生科學素養的提高.

4.5整個課堂教學滲透分類思想,上升知識高度

在教學活動中,筆者逐步引導學生建立分類的思想,學會分類的方法,揭示分類思想的本質,從而自覺合理的運用分類思想解決相應的科學問題,提高自身的科學素養.在整個教學中,有意識地分階段滲透分類思想.從一開始利用生活中普通物質發生的變化,進行分類,到蠟燭燃燒時一系列現象的分類,最后到鐵棒性質的分類,逐步滲透,啟發誘導,適時揭示分類思想的本質,讓學生體會物質世界處于不斷變化之中,如果一一研究,將無法窮盡,但可以尋找共性,進行分類研究,并且感悟分類要有一定的標準,分類標準不同,分類結果也不同.

總之,[BP)]科學中的分類思想是一種重要的科學思想,通過平時教學中的不斷滲透,有利于培養學生思維的條理性、縝密性和科學性.盡管這堂課在教學程序的設計和問題提出的方法等方面還有欠缺之處,但總體上,自己覺得還是比較成功的.