清靜淡遠神游天真

童中燾1939年生,浙江鄞縣人。中國美術學院教授,享受國務院頒發的政府特殊津貼。擅長山水畫。作品有《井岡山》《南湖圖》《山水清華》等。出版《童中燾畫集》《中國近現代名家畫集·童中燾》。編著有《山水畫》《中國山水畫的透視》(合編)、《山水畫技法析覽》(合編)。

山水畫到了晚清,甜熟柔靡,空虛無具。及20世紀,畫學復興,名家輩出,黃賓虹卓然大家,骎骎人于大家者數人,鮮為人知的顧坤伯先生是決不能逃焉者的。

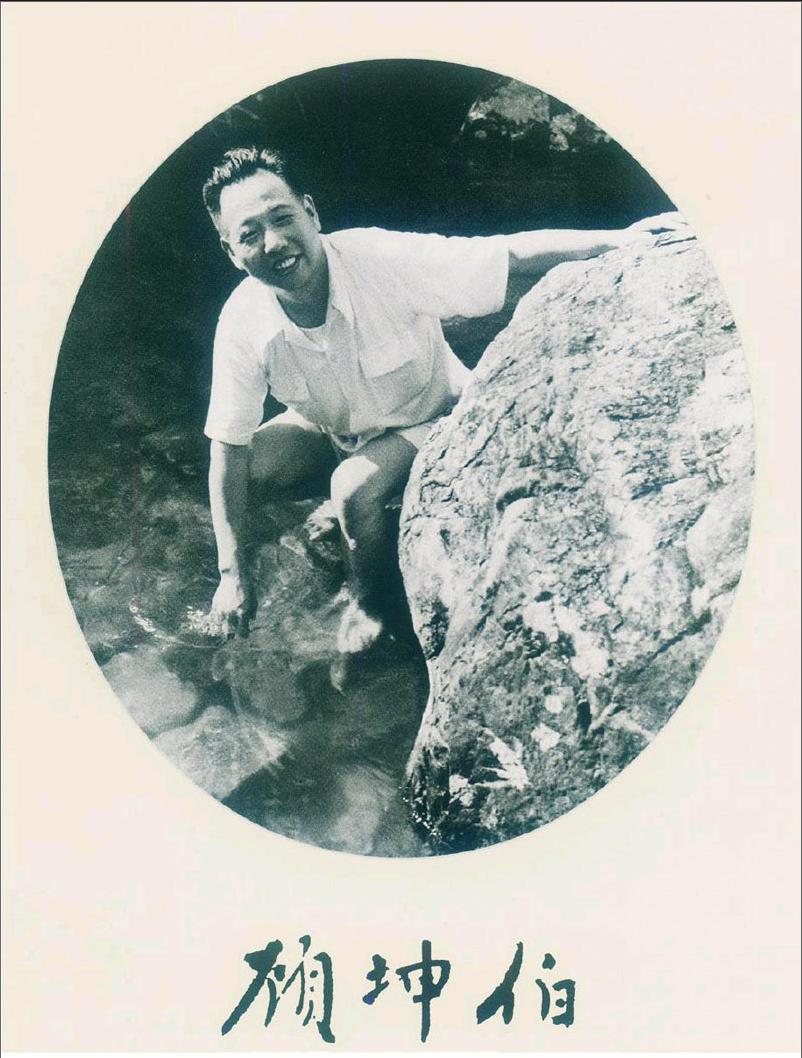

坤伯先生的行實,師兄小坤編有年表,程十發先生曾于1988年為出版的《顧坤伯畫集》作序,介紹藝術實踐。值先生百年誕辰,以我對先生的山水畫的認識及有關問題撰此小文,以志紀念與敬仰。

一、畫無大師

南齊謝赫論畫之優劣,裁成六品,唐朱景玄定為四格。后人論畫家的成就,或稱“大家”,或稱“名家”,未有“大師”,書也沒有見稱為“大師”的。明項穆《書法雅言·品格》因人的“質分高下”、“功有深淺”,就其所造,略分五等:“正宗尚矣,大家其博,名家其專,正源其謹,傍流其肆。”又在《神化》篇中稱:“宣尼、逸少,道統書源,匪不相通。”他心目中的“正宗”唯王羲之一人,如朱履貞所謂:“前舉鐘張二王,為書法之冠;至此則歷代孤紹,專宗右軍。”(《書學捷要》)“正宗”,后人又謂“宗師”。宗者,宗派,“宗師”,一宗之尊為師者。“正”者,于眾宗中視為“正”的,如定儒家為“正統”。總之,“正宗”“宗師”,實際指向一宗。書有南北,“局于宗王,而不知王不足以該南北”;但王羲之的情況似乎不同,篆分真草,“眾體皆能”,并且“天然逸出”,“奕矣奇解”。項穆說:“宰我稱仲尼賢于堯、舜,余則謂逸少兼乎鐘、張,大統斯垂,萬世不易。”鐘張是“專擅”,王則“大成已集”“妙入時中”。“囊括無外,謂之大也”,既廣且深,視同“大師”,后人沒有大意見,且譽為“書圣”。但不管怎么說,“大師”總不如“宗師”確切,所以項穆終未徑稱王羲之為大師。

畫更復雜得多。畫與書,源同而“體”異。書之為道,“性情存乎八法,義理則原乎六書”,“無他術也”(明朱同《覆瓿集》),畫除了用筆用墨,須有寫形結體的技法,更有無法之法:“外師造化,未嘗定為何法何法也;內得心源,不言得之某氏某氏。”(明王紱《書畫傳習錄》)出乎象形之表者即用筆用墨之法有標準。“取乎象形”的方法,雖有法,而無定法。古人畫分十三科,“未有獨任一見而得萬物之兼,情備諸體而擅眾作之美”(宋劉學箕《方是閑居士小稿》),且時勢推移,質以代興,工用多變,不可能以一宗統天下。因此,傳統畫論畫史,有文人、士夫、作家、工匠之別,或謂“立宗”“開派”,稱“租”稱“開山”,或品為大家、名家、大名家、小名家,而未有“大師”的稱謂,因實不能有大師也。如唐王維,“工畫山水,體涉古今”,一種“傅色古艷,界畫纖細,布置精奇”,“類李將軍一派畫法”,一種水墨山水“蹤似吳生,而風致標格特出”;《歷代名畫記》評日:“……原野簇成,遠樹過于樸拙,復務細巧,翻更失真。”《舊唐書》說他“書畫特臻其妙,筆蹤措思,參于造化,而創意經圖,即有所缺”。后來董其昌僅以水墨山水定他為南宗之祖,精工富麗的“北宗”仍以李思訓父子為模范。南唐董源,“水墨類王維,著色如李思訓”,更有米芾推為“近世神品,格高無與比”的“平淡天真”的江南山水一格,精而多能,與荊、關、李、范,以及米家父子、李、劉、馬、夏以至元季趙孟頫、黃、王、倪、吳,明季戴進、沈、文、唐、仇等,一皆稱之“大家”,未有見稱“大師”的。

為了清楚“畫無大師”的理由,不妨參考項穆對正宗、大家、名家的區分:

會古通今,不激不厲,規矩諳練,骨態清和,眾體兼能,天然選出,巍然端雅,弈矣奇鮮。此謂大成已集,妙入時中,繼往開來,永垂模軌,一之正宗也。

篆隸章草,種種皆知,執使轉用,優優合度,數點眾畫,形質頓殊,各字終篇,勢態迥別,脫胎易骨,變相改觀。猶之世祿巨室,方室盈藏,時出具陳,煥驚神目,二之大家也。

真行諸體,彼劣此優,速勁遲工,清秀豐麗,或鼓骨格,或炫標姿,意氣不同,性真悉露,譬之醫卜相術,聲譽廣馳,本色偏工,藝成獨步,三之名家也。

現時動即稱大師大師。然歟否歟?“大師”可以是對一個人的尊稱,卻不能濫用于藝術評價。如以項穆的界限,量山水畫的實際,負現時之“名”者,“實”須降下一等甚至二等,即稱大師而實為大家的,不過數人,而大都屬名家;稱大家的大都屬名家,稱名家的只能是人流,甚至不入流。

畫無大師。以知名度最大的張大干先生為例。大干先生畫兼山水、人物、花鳥,工筆青綠、水墨寫意皆能。其中品格最高者工筆花鳥,技法不能越出宋、明畫院畫工;寫意荷花近俗;山水摹仿石濤者佳,至有造假以亂人眼目,自運者多在能、妙之間,尚乏新趣。最有個人面目的潑墨,唐王洽已經有過。潑墨畫法,因最有權威的史家、鑒賞家張彥遠的一言:“……不見筆縱,故不謂之畫。如山水家之有潑墨,亦不謂之畫,不堪仿效”而匿跡,自有深理。蓋表現形式為繪畫的實體。一種繪畫,以文化價值為核心形成特殊風格而獨立,而臻高度。中國畫“以骨為質”,“墨從筆出”的形式特質,一經彥遠點出,潑墨于是不行。現今“水墨”時興,但不論“解構”“重組”抑或“洗牌”,如不具此特質,即為“邊緣”“另類”。賓虹先生有言:“堂堂之陣,正正之旗,中國有人,決不讓步。”(《弈通》)這是自知、自尊,而非自大、自居。大干先生的潑墨潑彩山水,大都用筆平扁少意趣,筆自為筆,墨色自為墨色的毛病也頗明顯。綜觀大干先生之作,氣格、造詣,稱為大師,實難令人首肯。明何良俊說,能辯真贗者,“蓋干百中或四五人而已”(《四友齋畫論》)。今日書畫愈見普及,鑒賞則每況愈下,“品位”講空,耳以代目,“干百”或更當以百千倍之,良可嘆息。

二、顧先生晚年之作,骎骎入于大家

但畫有大家。我于“大家”的標準,用賓虹先生兩句話,一日:“繪事惟創意為難,如其成熟,古今相師,所不諱也。”一日:“藝成勉強,道合自然。”有功力,見性情,能創意,達到了“自然”的高度,是為大家。

畫的“功力”,表現在藝術創造活動(或日“發現”)的結果,而不僅僅是畫家必須具備的條件。此所以王國維論王石谷“但以用力甚深之故,故摹古則優而自運則劣”,斷為“第三流”。中國畫的藝術道路,師古人,師造化,又“須以自己之心性體貌,融會貫通于手中”(潘天壽《黃賓虹先生簡介》)。大家者,技進于道,得造化之自然,合于畫之自然,出畫家之自然。顧坤伯先生晚年之作,不愧為大家矣。

大概先生45歲前的作品,已由能品進于妙品,如賓虹先生所謂:“明乎用筆、用墨,兼考源流派別,諳練各家,以求章法,曲傳神趣。”(《畫法要旨》)先生13歲投江南老畫師吳觀岱學畫,以后又得陳迦盒指授,初學王石谷、惲南田,繼學沈石田、文徵明、唐六如。又涉獵宋元諸大家,融會貫通,結體整嚴,而以“水上飄”的筆法,成一家氣味。用筆如水上飄者,空中落筆,著紙運動如波瀾起伏,連續不斷,力實氣空,平而生變,蓋得之于石田的蒼勁而去其枯老,與南田、新羅的流動秀發,相參無礙,成清沉雅健的風格,雖由人力,實本天機。故先生中年之作,規模古制,而意氣不同,性真畢露,的然名家。解放以后,值提倡“現實主義”的機遇,多次外出寫生,或帶學生深入生活,北至幽燕、內蒙、大興安嶺,江南則雁蕩、天臺、新安、富春、黃山、太湖,既師古人,又得江山之助;晚年簡樸生活之外,唯心儀弘一的高標靜凈,室內張掛法師所書“寧靜致遠”小橫幅及一對聯,終日為伴,游心象外,藝境臻于自然。略舉四端:

(一)仿作。《惠山夜泛》《古城河口號》《黃山湯池》《山水團扇》,系仿石濤、梅清、文徵明作品,后3件是在教室為學生示范而作,章法同而筆情墨趣迥然出于自家。《惠山》端重渾厚,坡陁承接深遠,煙嵐遠山一氣充沛,落筆落墨,沉著痛快,真大手筆;《古城河》筆致墨法磊磊落落,沉凝中寓爽朗;《湯池》則圓勁秀穆,冼盡縱橫習氣,筆墨精神,都不讓原作,或有過之。

(二)寫生。近代山水寫生,我得三家。李可染先生寫境,沁人心脾,開時代之新風。傅抱石先生大筆點染,粗中有細,小中見大,豪氣懾人。顧先生則變化多端,《金山采石礦工地》繁復周密,清潤高華,如良玉生煙;《蘆茨寫生》含滋蘊彩,風神凝遠;至簡筆如《蘆茨頭》《釣臺小景》《江邊》,獨得簡貴,南田所謂“洗盡塵滓,獨存孤迥,煙環翠黛,斂容而退”,骨格精練,縱橫人于幽淡

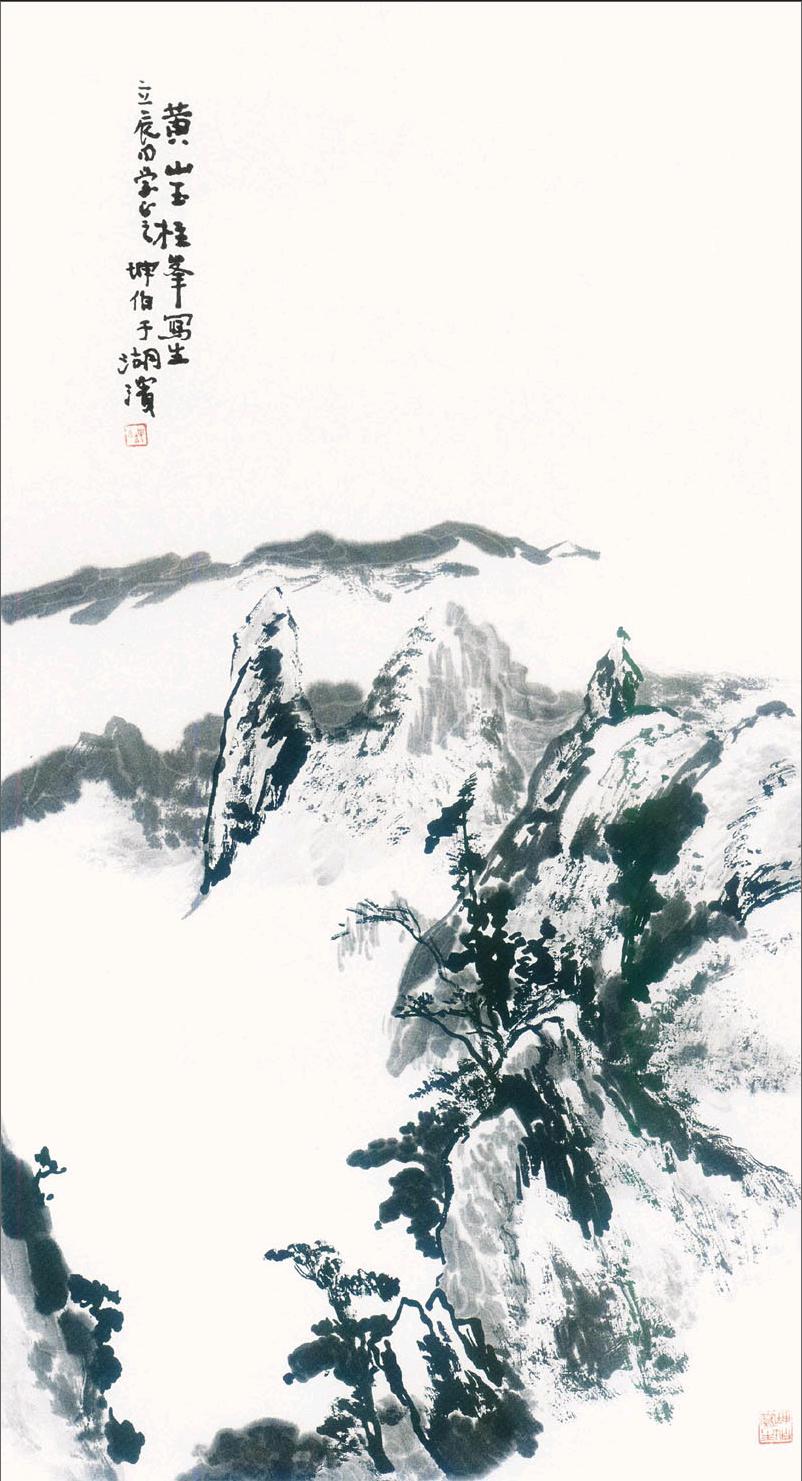

(三)近代寫黃山,卓然者二家:賓虹先生渾厚華滋,離形得神,不待多言矣;坤伯先生游心鴻蒙,“回到創作手段的根源上去”(法國羅朗·巴特《寫作的零度》),意到筆隨,不在似不在不似,只覺黃山理當如是。歷落盡致的迎客松,峰巒層疊的北海,清潤華秀的耕云峰,以及云海之浩蕩、屯聚,不過先生之所乘所驅,豈復與論法式及巧拙哉!老子日:“為學日益,為道日損。”劉熙載日:“書當造乎自然。蔡中朗謂書肇于自然,此立天定人,尚未及乎由人復天也。”(《藝概》)悟此二語,可以觀先生筆下之黃山。

(四)坤伯先生晚年患中風,極少言談,論畫只許一“厚”字。喜龔半干之積墨與呂半隱(潛)之善畫空處,畫不擇筆,各極其趣,骨力充盈,至于潛伏不露,不見爛漫之跡。《富春暮靄》破鋒使轉,風度灑落,如太白所云:“落葉聚還散,寒鴉棲復驚。”《雁蕩天柱峰》從容落墨,運筆翻旋回帶,緊嚴通脫,丘壑無多,渾灝幽深,清淳圓融,可與石田《雨意山水》并駕。先生擅擦法。擦筆盛于元季,清王原祁為極致,所謂活脫松秀,元氣渾淪。先生以取清空,令林巒氤氳之氣、蒼翠之風,千巖萬壑不能過,如《回望天都》《黃山玉柱峰》之沉厚而疏宕高渺,恐半干起而見之,翻覺已作層層積染,用力太過。

顧坤伯先生1961年得病,1970年去世,享年僅六十又六,作品遂少,但藝術的高度不因量少而損減,即上述所舉之十余幅,戛戛獨造,亦可以傲視畫壇矣。脫塵境而與天游,無意為佳,“以無累之神,合有道之器”,清靜淡遠,純穆自然的品格,必將隨畫冊的再次出版而被愈來愈多的具眼者所賞識。