融合發展 宜業宜居

融合發展 宜業宜居

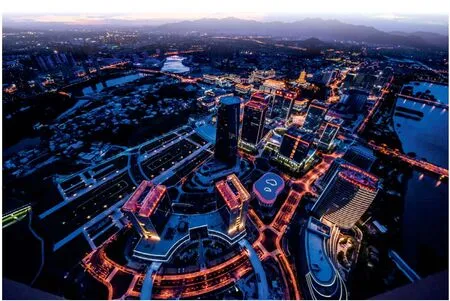

集美新城在建設過程中,按照“美麗廈門·人文集美”發展戰略,構建“產、城、學、人”融合發展的新模式,加快聚集產業要素、宜居要素、景觀要素,營造有利于創新創業的政策環境和社會氛圍,進一步提升城市宜居度和承載力,力爭“十三五”末建成美麗廈門示范區,打造區域性創新中心。

產城融合。新城建設伊始,以軟件與信息服務業、總部經濟、物流商貿、文化產業為主導產業的集美,重新修訂總部經濟鼓勵政策,建立項目招商儲備庫,結合集美區優勢產業有針對性開展招商。目前,轄區內的杏林灣營運中心、創業大廈等平臺已有近400家企業入駐辦公。同時,杏林灣營運中心2幢高樓的招商工作也啟動,將整合并策劃一批沿杏林灣規模較小的地塊,啟動新一輪的總部經濟招商。而備受關注的軟件園三期,正加快建設和招商步伐。目前,已建、在建面積6.25平方公里,通過入園審核企業400多家,已落地企業注冊金20多億元,軟件信息服務業實現營業收入17.74億元。

學城融合。依托文教名區12萬高校師生和科研人員的資源優勢,集美將高校資源納入轄區產業發展的規劃之中,不斷挖掘機遇為遠近創客打造平臺。如今,創客空間已漸成規模,形成“創業導師+專業服務+產業園區+創投基金”的創意產業生態體系。以創業大廈為中心,軟件園三期、創業園和孵化基地等相互呼應,構建“一區多園”近20萬平方米的眾創園區。設立區創業創新投資和科技成果產業化基金,促進財務、律師、知識產權等配套整合入駐,目前已有一品威客、世聯科創小樣社區等10個知名眾創空間落戶。

人城融合。集美從宜居宜業角度出發,在保護生態環境的前提下開發建設,更以民生至上,打造完善的各項配套設施。2015年6月起,集美啟動杏林灣水域截污治理的“百日行動”,環灣污水截流系統建成試運行,水質大幅改善,基本達到四類標準。在全省率先對4毫米以下污染較重的初雨截流處理,在廈門率先建設截污工程智能化監控系統。同時,海綿城市建設也在有序推進中。集美正抓緊推動杏林灣濕地工程一期項目實施,在后溪流域出口至杏林灣大橋段約40公頃范圍內,擬修建濕地公園,力爭建成海綿城市建設示范項目;按海綿城市建設理念,擬著手進行軟件園三期海綿城市園區的規劃編制工作。

生態環境優美,城市充滿活力,大批島內外居民,甚至周邊城市的人們開始將熾熱的目光投向集美新城。在“十三五”期間,集美將以馬鑾灣片區、軟件園三期、機電工業集中區三期、城市總部經濟區為重點空間平臺,積極整合資源,拓展經濟增長點和提升空間,在城市管理、基礎設施建設、社會治理等方面著眼構建百萬人口城市體系。