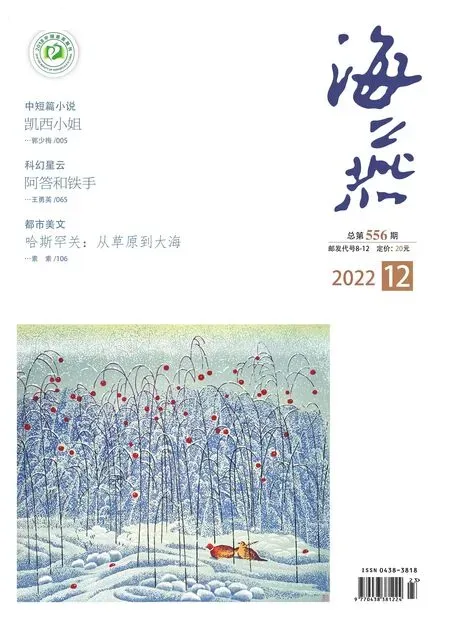

2022年12期

刊物介紹

半個多世紀來,《海燕》立足大連,面向全國,刊發了大量優秀文學作品,培養了大批文學新人。宋學武的《敬禮!媽媽》、達理的《路障》和龐澤云的《夫妻粉》先后獲全...半個多世紀來,《海燕》立足大連,面向全國,刊發了大量優秀文學作品,培養了大批文學新人。宋學武的《敬禮!媽媽》、達理的《路障》和龐澤云的《夫妻粉》先后獲全國優秀短篇小說獎。著名作家鄧剛、孫惠芬、宋學武、龐澤云等的處女作都由《海燕》發表。一大批文學青年由《海燕》起步,走上文壇,成為知名作家,提高了大連的知名度及在全國的影響力,為大連市的文學事業做出了突出貢獻。《海燕》曾于1990年獲大連市人民政府頒發的“文藝特別獎”,先后獲遼寧省優秀期刊和東北三省優秀期刊,并連續多年獲評遼寧省一級期刊。2011年12月榮獲大連市2010-2011年度文明單位。 “當下、人本、平易、寬廣”是《海燕》的辦刊理念,2011年全新改版的《海燕》“上懷文學理想,下接大連地氣”,每月為您提供一壇心靈雞湯,讀來或醍醐灌頂,或睿智豁然……氣質,從此卓然不凡! 《海燕》現由中共大連市委宣傳部主管,大連報業集團主辦。更多簡介