鄧云平“理”村記

李樹(shù)明++劉經(jīng)禮

1996年至2003年,鐵山村的形勢(shì)可謂“飛流直下三千尺”——由七臺(tái)河市名列前茅的先進(jìn)村,“斷崖式下跌”成了“破落村”“垃圾村”“上訪村”。村集體積累由上千萬(wàn)元轉(zhuǎn)身為“倒掛”數(shù)百萬(wàn)元;新建成的村辦公室,因欠施工方的工程款而只能“鐵將軍”把門(mén);偷盜常發(fā)、賭博成風(fēng)、上訪不絕,打架斗毆成常態(tài),7年間換了4任村支書(shū)、村主任……

黨員呼吁趕快結(jié)束黨組織的軟弱渙散狀態(tài),群眾盼望“能人”“強(qiáng)人”領(lǐng)他們走出貧窮困境。

2003年5月30日,剛剛轉(zhuǎn)為正式黨員、年僅28歲的鄧云平就任村黨支部書(shū)記、村委會(huì)主任,成為七臺(tái)河市“兩推一選”村黨支部書(shū)記第一人。

可是,還沒(méi)等他與前任支書(shū)交接呢,一伙人已經(jīng)到鄉(xiāng)里上訪了:“鄧云平太厲害,不能讓他干!”

鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)也不含糊,連發(fā)三問(wèn):“選舉程序有沒(méi)有問(wèn)題?鄧云平是黨員按照黨章、村民按照村委會(huì)組織法選舉出來(lái)的,不是鄉(xiāng)里派的吧?選舉是不是有效的?”上訪人沒(méi)話了。鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)說(shuō),鄧云平是黨員、老百姓一票一票選出來(lái)的,鄉(xiāng)黨委政府支持他!

許多黨員、村民聽(tīng)說(shuō)這消息后,紛紛找到鄧云平:“好好‘治治他們,我們支持你。”

“我當(dāng)書(shū)記不‘治什么人。”鄧云平忙擺手道,“我靠‘理,以理服人,誰(shuí)都得講道理。”

從此,鄧云平就在大伙兒的注視下走上了“理”村之路。

“理”亂:還村子以整潔

全村共有14趟街,幾乎每趟街的道兩旁都被柴火垛、農(nóng)機(jī)具、煤堆、垃圾塞滿了。兩車相向,錯(cuò)車都困難。這也是上級(jí)檢查給差評(píng)、百姓說(shuō)起來(lái)最討厭的狀況。鄧云平一上任,就決定拿它開(kāi)刀。

他把準(zhǔn)備工作做得很充分。一是法律咨詢。村里有一位熟悉法律知識(shí)的老人,村“兩委”特地把他請(qǐng)到村部,詳細(xì)了解咋做合法、咋做不合法。二是村代會(huì)制定街道清理規(guī)定。立標(biāo)準(zhǔn)、定時(shí)限,獎(jiǎng)懲并施、區(qū)分情況……先把“理兒”立起來(lái)。三是村“兩委”成員包片,對(duì)片內(nèi)事務(wù)賦予全權(quán)處理權(quán)。

清街那天一大早,村里的大喇叭突然高分貝響了,播放村代會(huì)的清街決定,嚴(yán)令占道農(nóng)戶三天內(nèi)將自家的東西清理完畢。第一遍播完,馬上就播第二遍、第三遍……整天不間斷,目的就是讓消息家喻戶曉,促使村民自覺(jué)行動(dòng)。

但是,第一天過(guò)去,除了干部、黨員和入黨積極分子家之外,沒(méi)有一家村民自覺(jué)行動(dòng)。第二天、第三天白天仍是如此。村民對(duì)此并不看好:“這類行動(dòng)每個(gè)新上任的村支書(shū)都搞過(guò)一把,全都無(wú)功而返。”

第三天晚上,數(shù)臺(tái)鏟車轟鳴上街,掐頭兒清理占道煤堆。占道的人家一見(jiàn)來(lái)了真章,連忙服了軟,請(qǐng)求黨支部寬限一天。黨支部答應(yīng)了。第四天傍晚,14條街基本清理完畢。

但是,仍有兩家沒(méi)動(dòng)。鄧云平聞?dòng)嵑螅哌M(jìn)其中一家,先沖男主人叫了一聲“叔”:“大街是走人、走車的地方,把農(nóng)機(jī)具放道上你方便了,別人不方便。”那人說(shuō)他家院里沒(méi)地方放。鄧云平說(shuō):“我是講理的。你家沒(méi)地方,我明天早晨開(kāi)鏟車來(lái)給你找地方放。”說(shuō)完,轉(zhuǎn)身去了另一家。

當(dāng)晚,這兩家的鄰居報(bào)告:“他們都正往院里搬(農(nóng)機(jī)具)呢。”

接著,鄧云平又硬是以“理”拆除了少數(shù)人家“擴(kuò)建”的院墻、違建的房屋,疏通了各家門(mén)前的排水溝,栽了樹(shù),種了花……

幾番動(dòng)作下來(lái),連開(kāi)始上訪想阻止他當(dāng)村支書(shū)的人都服了氣:“鄧書(shū)記,你做事占理兒,我們擁護(hù)你!”

“理”氣:還干群以和諧

有一年國(guó)慶節(jié)過(guò)后,上級(jí)要求各村秋整地。鐵山村有幾家農(nóng)戶不響應(yīng),村黨支部只好花錢幫他們整了地。萬(wàn)沒(méi)想到,這幾家倒不樂(lè)意了,讓村里把放倒的秸稈重新立起來(lái),因?yàn)榻斩捔⒅劇?/p>

鄧云平上任后,常拿此事告誡村“兩委”班子:“這是村民對(duì)干部有氣沒(méi)處撒。村民為啥對(duì)干部有氣?因?yàn)橛行└刹坎粸榇迕褡鍪拢瑳](méi)給群眾帶來(lái)利益。”

所以,鄧云平甫一上任,就經(jīng)常帶領(lǐng)干部們走家串戶聽(tīng)取村民的意見(jiàn)、訴求,然后全力予以解決。

村民反映,有人把田間路毀成了耕地,靠路里面的地人進(jìn)不去。鄧云平認(rèn)為這個(gè)意見(jiàn)有理,于是率領(lǐng)村干部搞“通田間路”工程。

村民反映,地界不清,每年春耕都引發(fā)糾紛甚至傷害案,老實(shí)人吃虧。鄧云平覺(jué)得村民的反映有道理。于是,每逢春耕,村干部就主動(dòng)、公正地調(diào)解土地糾紛,不再回避矛盾。

以往,各家蓋房都要比鄰居高一點(diǎn)兒——搶風(fēng)水,常常導(dǎo)致鄰居反目,也破壞了村容整齊。于是,村“兩委”成立了村建設(shè)規(guī)劃委員會(huì),統(tǒng)一規(guī)劃房屋、院落建設(shè),嚴(yán)禁新建房比高斗闊。

一年剛開(kāi)春兒,幾個(gè)水稻種植戶來(lái)找鄧云平,說(shuō)水稻插秧雇人一天100元,成本太高了,而且很難雇到人。鄧云平就建議他們采用拋秧法。他們說(shuō),拋秧需要拋秧盤(pán),那東西不知道哪疙瘩有。鄧云平就四處打聽(tīng),聽(tīng)說(shuō)吉林省德惠市有賣的,當(dāng)夜就帶兩名干部上了路。過(guò)了幾天,他們不但買回來(lái)拋秧盤(pán),還帶回來(lái)拋秧的基本要領(lǐng)。這讓水稻種植戶們每次提起都感激聲連連。

全村電視、電話、電腦百分百入戶,新農(nóng)合、新農(nóng)保百分百參加,街道亮化,路面硬化,村容美化,建設(shè)起有130多家店鋪的商業(yè)一條街……

一件件實(shí)事兒、好事兒,在潛移默化中理順了村民的“氣”。以前,有的村民迎面見(jiàn)了村干部,或者扭臉而過(guò),或者直視而行,不理不睬。現(xiàn)在,村民見(jiàn)了村干部,或者笑臉相迎,主動(dòng)打招呼,或者說(shuō)說(shuō)嘮嘮、提提想法。

“理”窮:還村民以富裕

20年前,鐵山村是七臺(tái)河市有名的富村。全村人不論男女老少、黨員群眾,無(wú)不期盼鐵山村再現(xiàn)昔日輝煌。

鄧云平承諾:“鐵山村只能更好。”

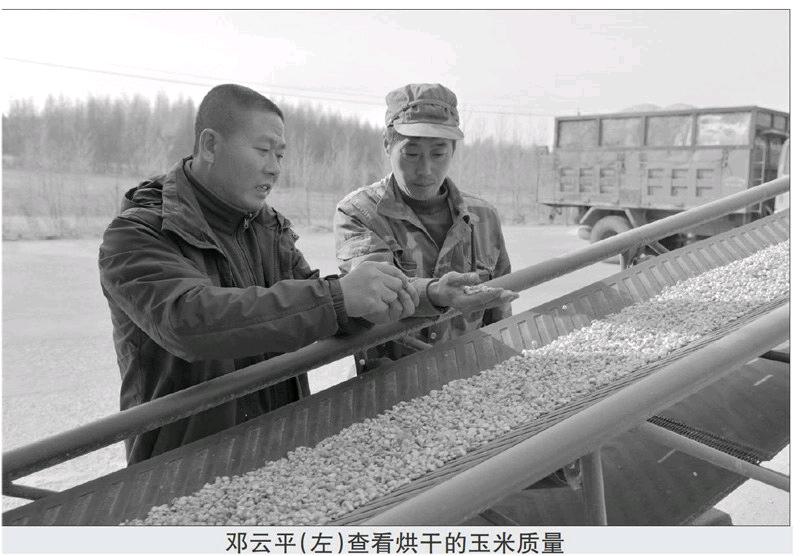

從此,拔窮根、去窮苗,讓村集體富起來(lái),讓村民富起來(lái),就成了村“兩委”施政重點(diǎn)中的重點(diǎn)。很快,鄧云平和糧貿(mào)公司簽了訂單,統(tǒng)一品種、統(tǒng)一管理,按標(biāo)準(zhǔn)種植小豆、高粱、谷子等旱田雜糧,結(jié)束了農(nóng)民“春天不知種啥、秋天不知上哪兒賣”的困頓局面。

2006年,鄧云平在報(bào)紙上看到木蘭縣與上海奉賢區(qū)開(kāi)展“滬哈合作”的消息,大受啟發(fā),立即拽上市、區(qū)農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)前往木蘭考察。回來(lái)后,他就組織辦起了七臺(tái)河市第一家農(nóng)民專業(yè)合作社——鐵山水稻專業(yè)合作社,將各家各戶的零散地塊連成了片,分散種植歸口統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。很快,“組織起來(lái)”的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來(lái):水稻品種優(yōu)化了,采購(gòu)成本下降了,產(chǎn)量與糧價(jià)雙雙提高了。

當(dāng)年,在村黨支部組織的科普之冬活動(dòng)中,水稻專家講起一項(xiàng)水稻種植新技術(shù)——大棚育苗。鄧云平一聽(tīng)這個(gè)新技術(shù)可以使畝產(chǎn)量增加三四百斤,當(dāng)即建議合作社采用。

然而,建育苗大棚是需要錢的,當(dāng)時(shí)的鐵山村缺的就是錢。怎么辦?鄧云平盯上了茄子河區(qū)政府。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)很支持他的想法,批給合作社10棟大棚,每棟大棚補(bǔ)貼1500元。鄧云平別提多高興了,可一打電話給某地專營(yíng)公司咨詢價(jià)格,心里頓時(shí)沉甸甸的,人家說(shuō):“5000元一棟,不能再低了。”

不信就沒(méi)有“價(jià)廉物美”的。第二天早上4點(diǎn)鐘,鄧云平帶了兩個(gè)人,開(kāi)車前往七臺(tái)河、寶清、迎春林場(chǎng)、虎林、密山、雞西,一路走一路比價(jià)砍價(jià)。晚上8點(diǎn),鄧云平等人回到村里,拉回10棟育苗大棚,每棟1500元!10年過(guò)去了,鐵山村現(xiàn)在已經(jīng)有了100棟現(xiàn)代化的育苗大棚,但這10棟用了10年的“大叔級(jí)大棚”仍在發(fā)揮著作用。

現(xiàn)在,鐵山村人均收入已逾1.4萬(wàn)元,富裕程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)23年前,但已考到宏偉鎮(zhèn)當(dāng)公務(wù)員的鄧云平仍在為鐵山村“理”財(cái):水稻專業(yè)合作社的“領(lǐng)地”已拓至周邊村屯,還要繼續(xù)擴(kuò)張;價(jià)值超千萬(wàn)元的農(nóng)機(jī)合作社,還要繼續(xù)投入數(shù)百萬(wàn)元更新機(jī)械;引進(jìn)投資1160萬(wàn)元的生態(tài)園區(qū)項(xiàng)目,集休閑、度假、旅游、觀光、采摘于一體,將成為鐵山村新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)……