IPO前后不同盈余管理手段和業績波動幅度關系對比研究

——基于創業板上市公司數據

張向欽

IPO前后不同盈余管理手段和業績波動幅度關系對比研究

——基于創業板上市公司數據

張向欽

在國內外財會理論研究中,盈余管理一直是一個重要的研究課題,當前國內學術界主要是從管理動機、管理手段以及管理模式等方面對企業盈余管理的問題進行研究,鮮有涉及到盈余管理與上市公司業績波動幅度的關系。因此,本文對上市公司IPO前后盈余管理和業績波動幅度關系進行實證研究,結果發現:上市公司IPO前的業績逐年提升,IPO前一年達到峰值;IPO成功后業績逐年下降,IPO后第一年業績下跌程度最高。進一步分析發現,上市公司在IPO前后,為了滿足上市標準,均會借助于真實盈余管理的方式來修飾企業當期的利潤業績;較之于應計盈余管理,上市公司IPO后,真實盈余管理對業績波動幅度的負面影響作用更明顯。也從側面驗證了證券市場的“新股發行之謎”現象。

上市公司IPO前后盈余管理業績波動

一、引言

在我國現行的財務報告體系中,盈余信息一直是投資者關注的問題,我國企業會計準則要求使用權責發生制作為會計基礎,權責發生制賦予會計人員對收入、費用的主觀界定性,正是這樣的“主觀界定性”給上市公司的盈余管理行為帶來廣闊的空間。另一方面,我國的證券市場尚不成熟和完善,股價對盈余指標十分敏感,資本市場的運作規律并不是投資者所預期的那樣遵循一般的投資理論。近年來,盈余管理是熱門話題,眾多的學者把盈余或現金流量同資本市場相聯系,但是把盈余管理同資本市場相聯系的研究少之又少,因此,研究盈余管理行為對資本市場的作用對于幫助投資者做出正確的投資決策、規范上市公司的信息披露制度、提高我國證券市場的有效性都有著十分重要的意義。

現階段,很多上市公司為了提升企業聲譽與股票發行價格,在IPO(首次公開募股)前會進行盈余管理來提高企業上市籌備期和股票發行期間的經營業績,導致企業在成功上市后的業績與收益出現滑坡,學術界將此種狀況稱之為“新股發行之謎”。此外,企業股東與管理者之間的信息不對稱問題,使得企業盈余管理活動成為可能。上市公司在IPO前并沒有相應的市場價格作為參照,且投資者對于上市公司也欠缺深入的了解,投資者主要是通過企業財務報表的分析對企業發展前景進行評判,因此,企業在發行股票進程中,管理者在股票發行之前具有盈余操控的強烈欲望,即向企業投資人與信息使用者傳遞虛假信息,進而獲得更多的股權資本,同時還可以提升企業的股票發行價格。上市公司IPO前后很容易受企業盈余管理的影響,這就給創業者提供了操控企業盈余的機會與動機。同時,企業股東與管理層之間存在信息不對稱問題,使得企業盈余管理活動成為可能。因此,對于上市公司IPO前后盈余管理與業績波動幅度關系的問題,是當前學術界關注的熱點話題。

從現實市場來講,科學合理地選擇財務政策與內控應計項目,也就是說合理合規的盈余管理是上市公司管理者的合法行為,但是這并不被企業所推崇。審慎、適度、合理的真實盈余管理對于上市公司來講,是其應對各種內外風險的必備條件,同時也是上市公司管理者需要具備的基本素養,但是,從某種程度上來講,過度化的真實盈余管理,可能會給企業帶來更多的消極影響,進而會損害企業利益相關者的權益,同時也會造成企業價值的下跌,進而誘發決策者的決策失誤。

創業板是中小型企業發展的重要途徑,也是我國投資者投資的重要方向。但由于我國的創業板成立的時間短,各項審核、監管制度尚不完善,存在的盈余管理問題也更為嚴重。因此本文將創業板作為研究的對象,研究創業板上市公司盈余管理對股價的影響,以期提供更加真實、可靠、透明的財務信息,幫助投資者更加全面地認識上市公司的盈余質量和價值,提高我國證券市場的效率,為規范創業板上市公司盈余管理的行為提供理論依據。從現有文獻來看,鮮有研究關注創業板中小企業的盈余管理行為,因此,本文的創新也就在于此,豐富了創業板企業盈余管理研究。

本文從上市公司IPO前后的應計與盈余管理兩個視角出發,探討上市公司IPO前后盈余管理與業績波動幅度之間的關系,以期對上市公司會計信息的使用者有所啟發,進一步規范和完善國內證券市場與審計體制,幫助企業投資人做出科學理性化的投資決策。

二、文獻回顧與假設提出

(一)文獻綜述

IPO上市盈余管理的問題,在西方學術界得到比較完善的研究,早期研究人員Ritter(1991)等人通過研究發現上市公司為了實現IPO并獲取較高的股票發行價格來提升企業市場價值,進而獲取超額的資金回報,通常會在IPO之前增調企業的盈余以便在投資者面前展示一個高速成長的形象。但是,在IPO成功之后,上一會計年度調增的盈余將會在IPO當年進行全額調減,致使上市公司在IPO之后的業績出現大幅度波動。Du Charme (2004)等人通過對美國上市公司IPO前后盈余管理的研究發現,IPO之前與IPO當年的盈余管理是導致IPO后長期業績下跌的緣由。Iqbal(2009)等人對上市公司IPO盈余管理問題進行研究,發現企業在IPO前的盈余管理影響企業IPO后的業績狀況。此外, Cohen等學者(2008)通過研究指出,上市公司IPO前后均采用應計與真實盈余管理去修飾企業財務狀況,實現融資管理。Zhao(2012)等學者提出上市公司進行真實盈余管理旨在實現短期化利潤目標,是一種偏離常規經營活動的行徑。

隨著上市公公司IPO盈余管理問題的深入研究,國內學術界也開始注重上市公司IPO前后盈余管理與業績波動關系等方面的研究。孫威、郝洪(2012)通過實證分析發現,上市公司IPO前后盈余管理程度較高的企業業績下滑幅度更大,上市公司IPO盈余管理在一定范圍內對企業業績波動進行了解釋。林永堅等(2013)選用國內2002-2011年A股上市公司的數據作為研究對象,分析了上市公司IPO前后真實盈余管理活動,研究證實,國內上市公司中普遍存在運用應計項目與真實盈余活動開展正向盈余管理的狀況;進一步研究發現,在新會計準則推行之后,企業相應減少了應計項目盈余管理活動,反而大量推行真實盈余管理活動。閆甜、李峰(2014)指出,上市公司IPO后盈余管理會導致企業業績下跌,此種狀況存在于所有資本市場中。就國內上市公司來講,此種現狀不但存在于A股、B股以及H股的市場中,同時也普遍存在于主板、創業板以及中小板市場中。

綜合上述文獻,可以看出上市公司IPO前后極可能存在有一定的盈余管理行為,過去有關IPO盈余管理的研究主要集中于上市公司應計盈余管理的范圍內,但是隨著經濟的發展以及相關制度的不斷完善,應計盈余管理并不是幫助企業實現盈余管理目標的唯一路徑,因而,當今多數企業將目光轉向真實盈余管理活動來實現企業盈余管理目標。

(二)研究背景與假設提出

在以往的理論研究中證實上市公司股價與企業盈余之間具有極高的相關度,盈余管理是上市公司IPO恒定股價的依據。國外學者Teoh等(1998)在研究過程中發現,由于上市公司IPO前后沒有現成的信息可用,投資者不得不參照招股文案中所披露的財務信息,多數承銷商選用可比的已經上市公司的市盈率與IPO公司的單股盈余的乘數來確定股價,因此,承銷商與發行者存在操控盈余的動機,進而提升企業股價。當前,國內資本市場上存在較多的不完善要素,且在盈余管理過程中機會主義傾向嚴重,上市公司在IPO前會進行盈余管理,但是盈余管理活動會造成IPO后業績下跌。由于上市公司在上市年份中需要披露出IPO前三年以及最近一期的財務信息報告,所以,上市公司在IPO當年對IPO前的經營業績會持續進行操控,IPO后的第一年企業業績下跌程度達到最高。基于此,本文提出假設H1:

H1:上市公司IPO前的經營業績逐年上漲,IPO前一年達到最大;IPO當年出現下跌,IPO后第一年經營業績下跌程度最高。

多數上市公司在上市之前都會進行結構的重組,為了迅速上市、快速融資,可能會采用多重形式的盈余管理。在法治法規以及新會計準則的約束監管下,上市公司真實盈余管理比應計項目盈余管理更具隱蔽性,且不容易被證券監督機構和審計師所察覺,尤其是不容易被企業投資人所識別。基于此,本文提出假設H2:

H2:上市公司在IPO前后,為了迎合上市標準的要求,均會借助于真實盈余管理的方式來修飾企業當期的利潤。

眾所周知,上市公司在IPO前后進行應計與真實盈余管理,旨在模糊或修飾企業的真實業績,但是兩者對企業后期業績的影響效用是不同的。應計盈余管理對上市公司會計盈余在會計期間的分布狀況具有一定的影響,在上市公司整個生命周期期間不會影響到企業的總盈余額。而真實盈余管理不但會影響到上市公司經營活動的現金流,同時也影響到企業的當期盈余額,此種影響作用具有持久性,對企業的價值具有損害作用。有研究證實上市公司IPO前后,真實盈余管理負向顯著影響企業業績,利用真實盈余管理活動的上市公司到后期,公司業績會顯著下跌。基于此,本文提出假設H3:

H3:較之于應計盈余管理,在上市公司IPO后,真實盈余管理對公司業績波動幅度的負面影響更明顯。

表1 變量及其含義

表2 上市公司IPO前后OR統計分析

三、研究設計

(一)數據來源與樣本選擇

本文選用2012-2014年國內創業板上市公司為研究樣本,以IPO當年作為基準年,分別將IPO前三年界定為-1、-2、-3年,將IPO后兩年界定為1、2年。為了確保實證數據的科學性,且上市公司中不存在保險、金融等特殊化行業,在對上市公司正常經營活動中的現金流量、操控性成本、產品生產成本展開估計時,不對年度與行業進行區分,且盡可多地利用樣本資料。在探究上市公司IPO前后盈余管理和業績波動幅度關系時,需要保證樣本會計期間的數據一致性,因此選擇研究對象中均包含有-1、0與1年相關數據的上市公司信息資料,經過篩選后,共獲得525家上市公司樣本數據。本文在實證研究過程中的數據均源自于CSMAR數據庫,一些在CSMAR數據庫中找不到或者是少量缺失的數據,主要通過網絡搜索以及上市公司IPO時的招股文案中手工整理獲取。

(二)變量界定與模型建構

1. 變量界定

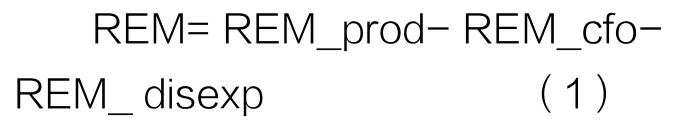

本文借鑒Cohen(2008)的研究方法來界定上市公司IPO真實盈余管理水平,記作REM。REM的核算方法如下:

式(1)中,REM_prod為真實盈余管理總水平;REM_cfo為異常經營活動現金量;REM_ disexp為異常操控性成本。用上市公司資產收益率作為解釋企業業績波動幅度的變量指標,記作OR,由于上市公司IPO過程中企業的現金流量會增大,但是期末貨幣資金并不能得到快速經營并產生效用,所以,ROA的具體核算是企業凈利潤額除以扣去期末貨幣資金后的期末資產總額。

表3 應計計盈余管理分析統計

表4 真實盈余管理分析統計

表5 多元回歸分析結果

2. 模型構建

為了研究上市公司IPO前后盈余管理對業績波動的影響,本文以上市公司經營業績(OR)為被解釋變量,以上市公司IPO前后盈余管理作為解釋變量,構建出上市公司IPO前后盈余管理與業務波動幅度關系的多元回歸模型如下:

式(2)中,EM用以表示上市公司IPO前后盈余管理變量,其中包含有應計盈余管理(AEM):ABS_ AEM、+AEM、- AEM,以及真實盈余管理(REM)兩個變量:REM_cfo、REM_prod、REM_ disexp,x表示控制變量,各變量及其含義見表1。

四、實證結果檢驗

(一)描述性統計分析

首先對上市公司IPO前后資產收益率OR進行對比分析,具體結果詳見表2。

從表2中OR統計分析可以看出,不管是OR的均值或是中位數,上市公司IPO前后都出現了倒深“V”型走勢,即IPO前三年的運營業績呈現逐年遞增走勢,在IPO前一年值達到最大,均值為0.266;IPO當年經營業績出現下跌趨勢,IPO成功后一年資產收益率OR增加率出現負值,為-14.81%,IPO后一年OR呈現出大幅度下降趨勢, OR增加率為-28.26%。從均值對比分析上來講, IPO當年業績額絕對值比IPO前一年下跌了4%,降低度達到14.81%;IPO后一年比IPO當年的OR絕對值下跌了7.1%,下滑度達到28.62%,進而檢驗了假設H1。

由于會計利潤是上市公司上市標準中的一個主要指標,且在上市之前企業會計利潤對IPO有較大的影響,所以上市公司IPO前后存在有一定的盈余管理動機。但是真實盈余管理還是應計盈余管理,又或者是兩者同時進行,需要對變量進行進一步描述性分析。首先對上市公司應計盈余管理進行分析檢驗,本文借助于Jones模型來計算上市公司的盈余管理,具體結果見表3所示。

據表3統計結果可以看出,上市公司應計盈余管理AEM在IPO前一年與當年的均值具有顯著性,ABS_ AEM、+AEM、- AEM在IPO前后的均值都具備顯著性,同時在IPO前兩年及當年這三個變量要素均值的絕對值要顯著高于IPO之后的,這就說明上市公司在IPO前后都開展了盈余管理活動,且上市公司IPO前及其當年的應計盈余管理的程度明顯高于IPO之后的應計盈余管理活動。

然后,對上市公司樣本真實盈余管理活動進行檢驗統計,以分析上市公司前后真實盈余管理活動的整體狀況,見表4。

由表4的數據可以看出,上市公司在IPO前一年、當年以及后一年真實盈余管理REM的均值都具有顯著性,表明上市公司在IPO前后均存在有真實盈余管理。另外,研究表明,上市公司IPO之后第二年真實盈余管理均值有所下降,且不具顯著性,說明上市公司在IPO后一年會繼續進行真實盈余管理活動,但在IPO后第二年上市公司真實盈余管理活動行為就不具顯著性了,究其原因,可能與企業投資者股票鎖定轉讓期的規定相關。值得一提的是,上市公司IPO前一年與當年的真實盈余管理活動均值呈負值,IPO之后第一年真實盈余管理活動的絕對值比IPO當年的高,且由負值轉向正值。從理論上分析來看,正值的真實盈余管理活動是為了提升企業的利潤,負值的盈余管理活動是為了調低企業的利潤。依據上述理論分析,上市公司IPO之后企業業績明顯下跌,那么,正值的真實盈余管理與企業業績波動幅度之間的關系,可以從REM_cfo、REM_prod、REM_ disexp三個要素上來解釋,結果驗證了假設H2。

(二)多元回歸分析

為了進一步驗證IPO前后盈余管理與業績波動幅度之間的關系,需要進行多元回歸分析。以上市公司資產收益率OR為被解釋變量,以應計盈余與真實盈余管理及其各要素為解釋變量,多元回歸結果見表5。表5數據證實:在其余影響上市公司經營業績變量得到控制之后,應計盈余管理及其各要素變量系數不具顯著性;但是真實盈余管理及其各要素變量的系數值均在0.01水平上具有顯著性。真實盈余管理總要素REM的系數是負值,且顯著,表明上市公司IPO前后真實盈余管理活動負向影響企業經營業績。所以說,較之于應計盈余管理活動,上市公司IPO之后真實盈余管理活動的負向影響作用更加嚴重。進而檢驗了本文的原假設H3。

五、研究結論

根據實證研究結果,本文得出如下結論:

首先,上市公司IPO前的經營業績逐年上漲,IPO前一年達到最大;IPO當年出現下跌,IPO后第一年經營業績下跌程度最高。這就驗證了“新股發行之謎”在國內上市公司IPO前后存在,需要證監會和投資者特殊注意。

其次,上市公司在IPO前后,為了迎合上市標準的要求,均會借助于盈余管理的方式來修飾企業當期的利潤態勢。修正利潤態勢會影響投資者對公司盈利能力的預判和投資決策,不利于我國資本市場的長期健康穩定發展,因此應當借助制度約束盈余管理并加強監管。

再次,較之于應計盈余管理,在上市公司IPO后,真實盈余管理對業績波動幅度的負向影響效用更明顯。操縱真實盈余管理可以粉飾上市公司的財務報告,但也提高了操作風險,對管理層能力的要求也會進一步提升,如果不能妥善處理操縱真實盈余帶來的業績波動,極可能會造成重要的決策失誤。

第四,在實證分析過程中存在著一個比較奇怪的現狀,上市公司在IPO上一年與當年的真實盈余管理顯著呈負值,而在IPO后一年顯著呈正值,這就說明,上市公司在人為化降低企業利潤的情形中存在著不凡的經營績效,但是在人為提升企業利潤的情形下的經營績效卻不如人意,再加上上市公司IPO前后企業高管離職狀況,使得此種狀況值得深思。

作者單位:鄭州大學西亞斯國際學院商學院

主要參考文獻

1.Cohen D A, Dey A. Lys T Z. Real and accrual-based earnings management in the preand post-Sarbanes-Oxley periods. The Accounting Review.2008 (3)

2. Zhao Y, Chen K, Zhang Y, et al. Takeover protection and managerial myopia: Evidence from real earnings management [J]. Journal of Accounting and Public Policy,2012(32).

3.孫威,郝洪. IPO盈余管理程度與長期財務績效的實證研究. 會計之友.2012(1)

4.林永堅,王志強,林朝南. 基于真實活動操控的盈余管理實證研究——來自中國上市公司的經驗證據.山西財經大學學報.2013(4)

5.閆甜,李峰. 中國上市公司IPO后經營業績下滑之謎:文獻綜述.經濟與管理研究.2014(2)

6.曲大成,房振明.基于隱馬爾科夫模型的波動率預測探究.電子設計工程.2014(18)