中西主流媒體對(duì)華報(bào)道差異的跨文化因素研究

——以“東方之星”沉船事件災(zāi)難報(bào)道為例

□ 楊媛 張馨怡 羅嫻暉

中西主流媒體對(duì)華報(bào)道差異的跨文化因素研究

——以“東方之星”沉船事件災(zāi)難報(bào)道為例

□楊媛張馨怡羅嫻暉

中西主流媒體的對(duì)華報(bào)道有較大差異,文化差異是不可忽視的影響因素。本文以中國(guó)和英美主流媒體對(duì)“東方之星”沉船事件的報(bào)道為例,運(yùn)用吉爾特·霍夫斯塔德的文化維度理論分析出現(xiàn)差異的原因,探討不同文化對(duì)中美災(zāi)難新聞報(bào)道的影響,尋求中西跨文化和諧交流的新思路。

跨文化;災(zāi)難新聞;對(duì)華報(bào)道

一、研究背景與研究方法

當(dāng)今西方媒體對(duì)中國(guó)的報(bào)道中所呈現(xiàn)的中國(guó)形象是復(fù)雜多元的。中西媒體對(duì)同一事件報(bào)道的差異不僅受意識(shí)形態(tài)的影響,也蘊(yùn)含著深刻的文化因素。Said(1978)認(rèn)為,在報(bào)道多文化環(huán)境中發(fā)生的新聞事件時(shí),記者有意識(shí)或無(wú)意識(shí)地受限于在自身文化背景影響下形成的認(rèn)知方式,而這些因素是難以甚至不可能在新聞報(bào)道中剔除而達(dá)到絕對(duì)客觀的。由此可見(jiàn),探究新聞報(bào)道中的文化因素有助于理解差異產(chǎn)生的原因,對(duì)英美國(guó)家的社會(huì)、文化、心理特征進(jìn)行客觀的認(rèn)識(shí),為中國(guó)的國(guó)際形象塑造提供新思路,對(duì)中國(guó)與英美跨文化的和諧交流有所啟示。

文化是一個(gè)民族在社會(huì)歷史發(fā)展過(guò)程中所創(chuàng)造的物質(zhì)和精神財(cái)富的總和,它包括知識(shí)、信仰、價(jià)值觀念、習(xí)俗等,影響和制約著人的一切社會(huì)行為。G.H.Hofstede根據(jù)對(duì)跨國(guó)公司IBM員工價(jià)值觀的調(diào)查,在Cultures and Organizations:Software of the Mind(2010)一書(shū)中構(gòu)建了反映文化差異的六個(gè)維度:權(quán)力距離、集體主義和個(gè)體主義、女性化和男性化、不確定性規(guī)避、長(zhǎng)期取向和短期取向、放縱和克制。這六個(gè)維度可以基本全面地反映同一文化區(qū)域中人們的傳統(tǒng)觀念、價(jià)值準(zhǔn)則及行為方式。此模式可以幫助我們解讀中西新聞報(bào)道差異背后的文化觀念因素。

災(zāi)難新聞是對(duì)災(zāi)難事件的報(bào)道。突發(fā)性災(zāi)難事件直接影響人類的生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定,危害嚴(yán)重,范圍廣泛,具有較大的新聞價(jià)值。災(zāi)難報(bào)道的對(duì)象涉及社會(huì)各界。災(zāi)難新聞是反映社會(huì)文化關(guān)系的良好素材,在災(zāi)難報(bào)道中,媒體發(fā)揮著安撫公眾、追問(wèn)責(zé)任等多種功能,報(bào)道必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。2015年6月1 日21時(shí)32分,重慶東方輪船公司的“東方之星”號(hào)客輪由南京開(kāi)往重慶,航行至湖北省荊州市監(jiān)利縣長(zhǎng)江大馬洲水道時(shí)翻沉,除12人生還外,442人遇難。這次傷亡慘重的沉船事件備受國(guó)內(nèi)外媒體關(guān)注。雙方對(duì)這一事件的報(bào)道風(fēng)格、側(cè)重點(diǎn)等有所相同。

本文采用內(nèi)容分析法,選取了6月2日到6月8日期間中國(guó)媒體《環(huán)球時(shí)報(bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》,美國(guó)媒體《華盛頓郵報(bào)》《紐約時(shí)報(bào)》《每日電報(bào)》《今日美國(guó)》,英國(guó)媒體《衛(wèi)報(bào)》對(duì)該沉船事件的全部報(bào)道,共20篇樣本,其中,中國(guó)10篇,英美10篇。基于這些樣本,在不同的跨文化維度下進(jìn)行對(duì)比分析,探究中西文化在每個(gè)維度中的特點(diǎn)是如何影響其新聞報(bào)道的。

二、文化維度對(duì)比分析

(一)權(quán)力距離

權(quán)力距離指社會(huì)期望和接受權(quán)力在組織中的不平等分配的程度,用權(quán)力距離指數(shù)來(lái)衡量。權(quán)力距離指數(shù)較高的文化對(duì)不平等現(xiàn)象通常漠然視之或忍受,而權(quán)力距離指數(shù)較低的文化則對(duì)該現(xiàn)象具有強(qiáng)烈的反抗精神。中國(guó)的權(quán)力指數(shù)為80(國(guó)際平均值為60),美國(guó)為40,英國(guó)為35。

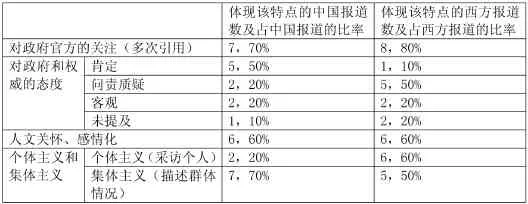

權(quán)力距離在中國(guó)和英美新聞報(bào)道中的差異體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一是對(duì)官方人員的關(guān)注,二是對(duì)權(quán)威和官方的態(tài)度。中國(guó)媒體對(duì)官方人員的關(guān)注度高,在報(bào)道中大量涉及來(lái)自專家或政府官員提供的信息、建議和意見(jiàn)。相比之下,英美國(guó)家的報(bào)道很少涉及權(quán)威和官方的話語(yǔ),側(cè)重陳述客觀事實(shí)、提供實(shí)用信息。

《每日郵報(bào)》6月3日和6日的兩篇報(bào)道對(duì)沉船事件進(jìn)行全景式報(bào)道,沒(méi)有引用任何官方發(fā)言人的言語(yǔ),選取的采訪對(duì)象是平民生還者、遇難者和生還者家屬。而《環(huán)球時(shí)報(bào)》的《官方稱生還希望渺茫》(Chance of Survivors Slim:official)引用的觀點(diǎn)均來(lái)自于專家或政府官員,另一篇報(bào)道《沉船前的船舶突然轉(zhuǎn)向》(Ship made sudden turn before sinking)具體敘述了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人采取的救援措施和對(duì)相關(guān)政府部門(mén)作出的要求。這些都體現(xiàn)出中方媒體在報(bào)道中對(duì)官方人員的關(guān)注。

表:體現(xiàn)不同維度特點(diǎn)的中國(guó)、英美新聞報(bào)道數(shù)量及比率

在對(duì)權(quán)威和官方的態(tài)度上,中國(guó)媒體對(duì)專家和官方意見(jiàn)大都持肯定態(tài)度,在選詞用詞方面謹(jǐn)慎小心,側(cè)重描寫(xiě)政府和相關(guān)負(fù)責(zé)人采取措施、參與救災(zāi)的積極性。

而英美媒體的報(bào)道對(duì)權(quán)威和官方的質(zhì)疑態(tài)度明顯,通常涉及到對(duì)責(zé)任的追究和對(duì)弱勢(shì)群體的關(guān)注。《華盛頓郵報(bào)》在《中國(guó)數(shù)十年以來(lái)最嚴(yán)重的沉船事件》(Ship Disaster Could Be China’s Worst in Decades)中,質(zhì)疑船長(zhǎng)在事故發(fā)生后迅速離開(kāi)船只,在惡劣天氣情況下不采取停駛等措施。上述《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道中有大量關(guān)于遇難者及其家屬姓氏、年齡、居住地等詳細(xì)信息的描寫(xiě)。

(二)不確定性規(guī)避

不確定性規(guī)避指的是社會(huì)感受的不確定性和模糊情景的威脅程度,并試圖以提供較大的職業(yè)安全,建立更正式的規(guī)則,不容忍出格觀點(diǎn)和行為,相信絕對(duì)知識(shí)和專家評(píng)定等手段來(lái)避免這些情景,其強(qiáng)弱通過(guò)不確定性規(guī)避指數(shù)來(lái)表示。中國(guó)的不確定性規(guī)避指數(shù)為38(世界平均值64),不確定性規(guī)避程度較高。

不確定性規(guī)避程度的不同導(dǎo)致中國(guó)和英美主流媒體的報(bào)道多樣性不同。中國(guó)主流媒體在報(bào)道“東方之星”沉船事件時(shí)相對(duì)缺乏多樣性,而英美媒體涉及不同體裁。在內(nèi)容方面,中國(guó)媒體報(bào)道內(nèi)容單一,側(cè)重于政府采取的措施及災(zāi)后救援工作的開(kāi)展。而英美媒體的報(bào)道圖文結(jié)合、短篇和長(zhǎng)篇報(bào)道結(jié)合、敘事和問(wèn)責(zé)結(jié)合,能全面地涉及到新聞事件的各個(gè)方面。

《華盛頓郵報(bào)》的兩篇報(bào)道《風(fēng)雨之夜的沉船》和《中國(guó)數(shù)十年以來(lái)最嚴(yán)重的沉船事件》,第一篇是小篇幅報(bào)道,簡(jiǎn)要描述了沉船過(guò)程、生還者和遇難者人數(shù)、搜救情況的進(jìn)展等。第二篇篇幅較長(zhǎng),信息全面,不僅細(xì)致描寫(xiě)了生還者張先生的逃生過(guò)程、救生人員采取的具體措施,如“用錘子敲打船體,耳朵貼在生銹的船體聽(tīng)是否有回應(yīng)”,而且深入探討了沉船的原因、公眾的質(zhì)疑聲,使報(bào)道豐富全面。

《環(huán)球時(shí)報(bào)》的報(bào)道主題集中于救援工作的有序展開(kāi),較少反映家屬的抱怨,帶有穩(wěn)定社會(huì)情緒的作用,體現(xiàn)了對(duì)不確定性的規(guī)避。《海軍潛水員連夜標(biāo)記船艙》(Navy frogmen mark cabins in darkness)特意提到交通部的新聞發(fā)布會(huì)上專家對(duì)造船標(biāo)準(zhǔn)的澄清解釋,旨在消除群眾對(duì)船只質(zhì)量的質(zhì)疑,將事故發(fā)生原因縮小范圍,以規(guī)避不確定性。

(三)個(gè)人主義和集體主義

個(gè)人主義和集體主義維度是衡量某一社會(huì)總體是關(guān)注個(gè)人的利益還是關(guān)注集體的利益,是對(duì)于個(gè)人與集體聯(lián)系的緊密程度的評(píng)價(jià),由個(gè)人主義指數(shù)衡量。美國(guó)個(gè)人主義指數(shù)高達(dá)91,而中國(guó)個(gè)人主義指數(shù)是20,低于國(guó)際平均數(shù)值24。英美新聞報(bào)道中堅(jiān)持表達(dá)個(gè)人的意見(jiàn),將個(gè)人利益置于集體利益之上,個(gè)體的自我實(shí)現(xiàn)是最高目標(biāo)。提倡集體主義的中國(guó)則與之相反,將社會(huì)的和諧一致作為終極目標(biāo)。

《衛(wèi)報(bào)》的報(bào)道《中國(guó)一艘搭載450多人的長(zhǎng)江游輪翻沉》(China:ship carrying more than 450 people sinks in Yangtze river)可以充分體現(xiàn)個(gè)人主義。文章從個(gè)體角度出發(fā),描寫(xiě)細(xì)致生動(dòng),例如“一個(gè)救生員躺下,敲打錘子來(lái)聽(tīng)是否有生命信息”,且配有圖片。其次,新聞中還根據(jù)新華社的報(bào)道,描寫(xiě)了一個(gè)生還者遇險(xiǎn)時(shí)的危機(jī)情形以及他是如何脫險(xiǎn)獲救的。

《每日電報(bào)》對(duì)沉船事件的報(bào)道中,僅有的三次采訪全是對(duì)平民個(gè)人的采訪。在生還者張導(dǎo)游的采訪中,報(bào)道細(xì)致到張導(dǎo)游的年齡與時(shí)間:“43歲的張導(dǎo)游說(shuō),只有30秒抓住救生衣。”對(duì)遇難者家屬的采訪報(bào)道中真切地傳達(dá)了家屬的感受:“如果我知道這艘船會(huì)沉,我一定讓我母親晚點(diǎn)再出發(fā),我真希望我是和她一起來(lái)的。”

《環(huán)球時(shí)報(bào)》的《海軍潛水員連夜標(biāo)記船艙》主要細(xì)致地報(bào)道了救援進(jìn)程,不僅有對(duì)官方和政府的描寫(xiě),如李克強(qiáng)要求“調(diào)動(dòng)所有可用資源,采取所有可能措施,與時(shí)間斗爭(zhēng)”,也提到社會(huì)各界在救援中做出的貢獻(xiàn),如“超過(guò)130艘船和200名潛水員加入到救援當(dāng)中”“漁夫、戶外專家和環(huán)境保護(hù)團(tuán)體在沉船周圍的水域和河岸幫助搜尋生還者”等,充分體現(xiàn)中國(guó)作為典型的集體主義國(guó)家,將集體利益置于個(gè)人利益之上,舉國(guó)上下共同抵御災(zāi)難的集體主義精神。

(四)男性化和女性化

男性化與女性化維度反映整個(gè)社會(huì)的情感性別角色差異程度明顯與否,由男性度指數(shù)衡量。美國(guó)男性度指數(shù)是62,社會(huì)中男性偏向強(qiáng)硬、果斷,注重物質(zhì)方面的成功,女性偏向謙虛、柔和、關(guān)注生活質(zhì)量。中國(guó)的男性度指數(shù)是50,男性和女性都呈現(xiàn)出女性化的特征。

西方大多數(shù)國(guó)家都傾向于男性化,屬于糾正型社會(huì),所以其新聞報(bào)道關(guān)注事實(shí)與過(guò)程,力求客觀公正。而偏向女性化發(fā)展的國(guó)家屬于寬容型社會(huì),在報(bào)道中更傾向于表達(dá)人文關(guān)懷以及情感,較多展現(xiàn)政府的人性化和人際關(guān)系。

《華盛頓郵報(bào)》的報(bào)道《中國(guó)游輪翻沉,450人失蹤》(450 missing after ship sinks in China)除描寫(xiě)習(xí)近平奔赴現(xiàn)場(chǎng)和派遣救援小組之外,沒(méi)有任何關(guān)于中國(guó)政府如何關(guān)懷受災(zāi)者等感情化的描述,反之更多的是對(duì)于政府和相關(guān)部門(mén)的問(wèn)責(zé),如“七名幸存者游向岸邊,向政府機(jī)構(gòu)警醒這件事情的嚴(yán)重性”。這體現(xiàn)出英國(guó)和美國(guó)作為傾向于男性化的國(guó)家,在新聞報(bào)道時(shí)注重客觀地?cái)⑹鍪聦?shí),甚至進(jìn)行質(zhì)疑和批評(píng)權(quán)威,而不是將政府刻畫(huà)為關(guān)懷群眾、執(zhí)行力強(qiáng)等這種正面形象。

《環(huán)球時(shí)報(bào)》中《情念逝者,淚灑長(zhǎng)江》(Tears fall,river keeps flowing)的報(bào)道中對(duì)于情感的表述較為突出。第一段對(duì)天氣進(jìn)行描述:“近幾天,中國(guó)中部城市湖北省的監(jiān)利縣都被悲傷的烏云籠罩。這一個(gè)靠江的魚(yú)米之鄉(xiāng)的人民,卻正在經(jīng)歷他們歷史上從未經(jīng)歷過(guò)的傷亡……”這樣的文字奠定了通篇低沉的基調(diào)。此外,還描寫(xiě)了許多當(dāng)?shù)厝藢?duì)遇難者的哀悼活動(dòng)。報(bào)道《海軍潛水員連夜標(biāo)記船艙》也描寫(xiě):“大雨中,李克強(qiáng)總理靜立默哀,向遇難者尸體三次鞠躬”,充分體現(xiàn)出中國(guó)在面對(duì)災(zāi)難時(shí)表現(xiàn)出的人文關(guān)懷。

(五)長(zhǎng)期取向與短期取向

長(zhǎng)期取向與短期取向維度描述社會(huì)成員對(duì)延遲其物質(zhì)、情感、社會(huì)需求的滿足所能接受的程度。長(zhǎng)期取向的文化接受以持續(xù)的努力獲得緩慢的回報(bào),認(rèn)為正義與邪惡是視情況而定的。相反,短期取向追求快速回報(bào),正與惡有適用一切的劃分準(zhǔn)則。中國(guó)屬于長(zhǎng)期取向的文化,長(zhǎng)期取向指數(shù)為118;美國(guó)屬于短期取向國(guó)家,評(píng)分為22,遠(yuǎn)低于世界平均得分45分。

西方大多數(shù)國(guó)家為短期取向,追求事件的即時(shí)解決,所以在新聞報(bào)道中著重分析事件發(fā)生的原因,且廣泛全面。而像中國(guó)這樣的典型長(zhǎng)期取向的國(guó)家,在新聞報(bào)道中較少涉及原因分析,而注重精神支持。

對(duì)他人語(yǔ)言的轉(zhuǎn)述是《衛(wèi)報(bào)》常用的互文性手段,它可以“拉近作者與被轉(zhuǎn)述人之間的距離,間接表達(dá)作者的觀點(diǎn)和立場(chǎng),使讀者自然接受文中企圖傳達(dá)的意識(shí)形態(tài)”。《衛(wèi)報(bào)》的《中國(guó)一艘搭載450多人的長(zhǎng)江游輪翻沉》中大量轉(zhuǎn)述遇難者以及家屬的抱怨內(nèi)容,表達(dá)了他們對(duì)政府和相關(guān)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的不滿,從側(cè)面達(dá)到了問(wèn)責(zé)的效果。《環(huán)球時(shí)報(bào)》的《官方承諾調(diào)查“絕不隱瞞”》以及《情念逝者,淚灑長(zhǎng)江》兩篇報(bào)道中,均提及當(dāng)?shù)乩习傩諡橛鲭y者和下落不明者進(jìn)行的祈禱活動(dòng);報(bào)道《海軍潛水員連夜標(biāo)記船艙》提到“超過(guò)4000名民眾和110艘艦艇參與到救援工作,不僅有中國(guó)人民解放軍、武警、消防隊(duì)員、公安局,還包括當(dāng)?shù)卣腿嗣瘛保憩F(xiàn)了長(zhǎng)期取向的中國(guó)在面臨災(zāi)難時(shí)傾向于靠自身的能力和意志來(lái)克服困難。

(六)自身放縱與約束

自身放縱與約束指的是社會(huì)對(duì)人基本需求與享樂(lè)欲望的允許程度,可以由自身放縱數(shù)值表示。自身放縱數(shù)值越大,說(shuō)明社會(huì)對(duì)任自放縱的允許度越大,人們?cè)讲患s束自身,在面對(duì)困難和解決問(wèn)題時(shí)擁有更加積極樂(lè)觀的態(tài)度。相反,自身放縱數(shù)值小的社會(huì)對(duì)人們有更多的道德約束,重視遵守秩序,人們?cè)诿鎸?duì)困難和解決問(wèn)題時(shí)態(tài)度較為消極。美國(guó)的自身放縱指數(shù)為67,中國(guó)為22。

自身放縱程度的差異在中西方新聞報(bào)道中體現(xiàn)為,西方國(guó)家在災(zāi)難報(bào)道中會(huì)流露出較高的樂(lè)觀程度,且西方國(guó)家注重言論自由,在新聞報(bào)道中會(huì)更加充分反映民眾的看法和意見(jiàn),允許他們質(zhì)疑和批判。而中國(guó)“中庸”理念要求理性與情感的合一,因而需要對(duì)情感加以約束和限制。因此中國(guó)的災(zāi)難報(bào)道傾向于化解人們的恐懼、憤怒或悲傷之情,注重社會(huì)導(dǎo)向,主要發(fā)揮安撫民心、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的作用,多采取“負(fù)面新聞?wù)鎴?bào)道”的方式。

《衛(wèi)報(bào)》和《華盛頓郵報(bào)》等都表達(dá)了家屬的不滿。《環(huán)球時(shí)報(bào)》的報(bào)道落腳在社會(huì)群體如何與災(zāi)難做斗爭(zhēng)、政府如何帶領(lǐng)群眾戰(zhàn)勝災(zāi)難。如《情念逝者,淚灑長(zhǎng)江》中多描述當(dāng)?shù)厝嗣駥?duì)遇難者的哀悼,如“當(dāng)?shù)鼐用駷榱吮硎景У浚谲嚿隙紥焐狭它S色絲帶”;同時(shí)還有對(duì)救災(zāi)工作的詳盡描述,如救援措施和進(jìn)度,體現(xiàn)了救災(zāi)工作的順利開(kāi)展,以營(yíng)造積極的擬態(tài)環(huán)境。

三、結(jié)論與啟示

新聞作為一種集客觀性、紀(jì)實(shí)性和傾向性于一身的文體,既是歷史的見(jiàn)證,也是文化的鏡子。除了受到各國(guó)政治體制、意識(shí)形態(tài)的影響外,中西不同的文化價(jià)值觀對(duì)于塑造新聞報(bào)道風(fēng)格卻有不可忽視的影響。由于中西方文化在權(quán)力距離、集體主義和個(gè)體主義、女性化和男性化、不確定性規(guī)避、長(zhǎng)期取向和短期取向、放縱和克制等方面的差異,其新聞報(bào)道在主題和對(duì)象的側(cè)重點(diǎn)及多樣性、對(duì)人物和事件的態(tài)度和語(yǔ)氣、報(bào)道形式等眾多方面也有不同。英美災(zāi)難報(bào)道報(bào)道體現(xiàn)出平衡客觀、關(guān)注個(gè)體、突出嚴(yán)重性與批評(píng)性、監(jiān)督政府的總體特點(diǎn),而中國(guó)災(zāi)難報(bào)道形成了人文關(guān)懷、精神鼓舞、重視和諧統(tǒng)一、關(guān)注集體和政府行動(dòng)的特點(diǎn)。

“國(guó)際傳播中的他國(guó)形象誤讀是普遍的,并由多種因素交織而成,同時(shí)也是雙向的、不平衡的。”不可否認(rèn),西方媒體在對(duì)中國(guó)災(zāi)難事件的報(bào)道中存在偏見(jiàn),即由心理因素導(dǎo)致的錯(cuò)誤歸因,但文化差異也導(dǎo)致了他們對(duì)中國(guó)屢見(jiàn)不鮮的“負(fù)面報(bào)道”:尋找矛盾和沖突、重視批評(píng)性和揭露性報(bào)道的傳統(tǒng)新聞價(jià)值觀,甚至是中國(guó)讀者在解讀西方媒體傳統(tǒng)的諷刺與爭(zhēng)論風(fēng)格的報(bào)道時(shí)產(chǎn)生不適應(yīng)而導(dǎo)致誤讀。因此,了解文化差異在跨文化傳播中就顯得十分重要,在理解雙方價(jià)值觀與新聞傳統(tǒng)差異的基礎(chǔ)上,傳播者和接受者才能最大程度地避免文化偏見(jiàn)的影響,實(shí)現(xiàn)信息交流的最大化。跨文化的視角一方面為媒體提供了對(duì)外傳播的策略:中國(guó)媒體在對(duì)外傳播的平臺(tái)上要考慮到外國(guó)受眾的文化習(xí)慣,采取和面向國(guó)內(nèi)不同的報(bào)道方式。例如,關(guān)注個(gè)人,提供個(gè)體故事的生動(dòng)特寫(xiě);力求深刻全面,采取批判而平衡的態(tài)度;更多地反映民眾的態(tài)度和呼聲;圖文結(jié)合,體裁多樣化,融入讀者來(lái)信、評(píng)論等等。另一方面,跨文化視角給予國(guó)際新聞傳播一個(gè)重要啟示:開(kāi)放、自由、平衡、多元的理念和態(tài)度是實(shí)現(xiàn)跨文化信息交流、構(gòu)建平等的國(guó)際新聞傳播新秩序的重要條件。

1.拓欣,梁潤(rùn)生.跨文化視域下中美災(zāi)難新聞報(bào)道的差異研究:以《人民日?qǐng)?bào)》和《紐約時(shí)報(bào)》為例[J].中國(guó)報(bào)業(yè),2011 (6).

2.童之俠.英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》涉華報(bào)道分析[J].現(xiàn)代傳播:中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)報(bào),2011(3).

3.孫麗娟.探析文化因素對(duì)中外災(zāi)難新聞報(bào)道的影響:以《人民日?qǐng)?bào)》和《紐約時(shí)報(bào)》為例[J].新聞傳播,2009(4).

4.單波,劉學(xué).信息公開(kāi):通向中西方理解與溝通的道路[J].對(duì)外傳播,2008(7).

5.單波.淺議跨文化新聞傳播[J].湖北大學(xué)學(xué)報(bào):哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版,2003,30(2).

(作者系華中師范大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2013級(jí)本科生)

2015年華中師范大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目。

- 視聽(tīng)的其它文章

- 數(shù)字音頻技術(shù)在廣播電臺(tái)的應(yīng)用

- 在直播室中實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘與六響報(bào)時(shí)延時(shí)預(yù)調(diào)整的改造設(shè)想

- 淺析高清互動(dòng)點(diǎn)播電視界面設(shè)計(jì)的創(chuàng)作特性

- 基于第三方電商平臺(tái)的國(guó)外奢侈品品牌運(yùn)營(yíng)策略研究

- 海外華文媒體對(duì)“中國(guó)夢(mèng)”的形象建構(gòu)

——以新加坡“聯(lián)合早報(bào)網(wǎng)”為例 - 警察媒介形象的呈現(xiàn)分析

——以2015年網(wǎng)絡(luò)媒體報(bào)道為例