北宋廈兩頭宅邸建筑適用范圍研究

文/陳政安、鄧慶坦 山東建筑大學建筑與城規學院 山東濟南 250101

北宋廈兩頭宅邸建筑適用范圍研究

文/陳政安、鄧慶坦 山東建筑大學建筑與城規學院 山東濟南 250101

在當前建筑史學界,對中國古代主要建筑屋頂的等級定位由高到低有著如下定義:廡殿、歇山、懸山、硬山。文章通過唐宋兩代《營繕令》《清明上河圖》的研究分析,根據傅熹年先生的《中國古代建筑工程管理和建筑等級制度研究》,探討廈兩頭(歇山)建筑在北宋建筑等級制度中的地位。北宋時期的廈兩頭建筑由于經濟的空前發展,統治者對庶民相對寬松的政策帶動宋代富民階層興起,帶來的經濟和制度層面變化;獨特的官位體制;里坊制的瓦解引起沿街建筑功能形制方面的需要;宋朝庶民建筑制度與唐、明兩代的比對提出對北宋廈兩頭建筑適用范圍的探討研究,得出北宋廈兩頭建筑不再如唐朝一般限制使用范圍,下層官員和庶民皆可使用的結論。

廈兩頭;適用范圍;等級制度

在中國古代建筑歷史長河中,與社會等級制度相對應,從建筑規模、形制到細部裝飾,形成了森嚴的建筑等級制度體系。屋頂作為中國傳統官式建筑重要的構圖要素,也是重要的社會等級象征符號。在傳統屋頂等級序列中,歇山屋頂是僅次于廡殿屋頂的主要屋頂形制。唐宋時期歇山屋頂稱為“廈兩頭”,有宋一代,由于內部構架和使用范圍不同,廈兩頭屋頂分為殿閣廈兩頭和廳堂廈兩頭,前者即九脊殿,而后者即通常意義上廈兩頭。在唐朝,廈兩頭屋頂應用范圍限于皇族、王公大臣的府邸、衙署建筑以及宮觀寺廟等高等級建筑中;有明一代,明確規定,公侯住宅、所有品官、庶民皆不可使用廈兩頭(歇山)屋頂。清朝則沿襲明制,據現存實例和規制,府邸建筑中只有王府及以上等級貴族的正門、正殿可建歇山屋頂;其左右翼樓和后殿、后樓皆為懸山或硬山屋頂;貝勒及以下的貴族和各品官員的正廳、正堂都只能建懸山或硬山屋頂[1]。

北宋時期,由于社會結構和經濟基礎變遷,建筑等級制度出現了一定程度的禁弛。由于商品經濟空前發展,城市里坊制逐漸瓦解,廈兩頭(歇山)屋頂的適用范圍大大擴展,這種建筑文化現象為中國歷代建筑等級制度所僅見。文章擬從中國歷代建筑典章制度沿革出發,分析了廈兩頭(歇山)建筑的適用范圍,研究這一時期的北宋廈兩頭(歇山)屋頂是否如后世推測一般,在那個時期具備較高的等級性和較為嚴格的限制性。如果有,那么它的應用范圍應當僅限于上層皇宮,宮觀寺廟,高品級官府建筑之中。如果沒有,那么它的應用范圍應當極為廣泛,下層官員乃至庶民皆可使用。

一.清明上河圖中的廈兩頭建筑

清明上河圖是北宋宮廷畫家張擇端的傳世名作,為北宋風俗畫的巔峰之作。《清明上河圖》再現12世紀北宋東京的建筑風貌,歷來被作為研究北宋東京建筑形態的重要資料。《清明上河圖》卷是一幅寫實繪畫,畫家采取的創作理念是整體概括、具體寫實的手法,這是真實的汴京生活,但不是具體的汴京街景,它所表現的是實情而非實景[2]。這說明清明上河圖中的建筑不是特例,而是建筑特性的一種普遍性歸納。

《清明上河圖》中歇山建筑是客觀廣泛存在的。劉敦楨先生在《中國住宅概說》有:清明上河圖中的住宅商店,不僅平面較自由,屋頂樣式除了懸山之外,歇山式也占相當數量[3]。歇山建筑在圖中有多處,清晰可見的有15座建筑(道路拐角處用歇山轉角做法相連算一座)。

在這十五座建筑之中瓦屋頂建筑九座(圖1、圖2、圖3a、圖3b、圖4a),其中歇山轉角處使用飛檐做法的兩座(圖1a、圖1b);剩下七座歇山轉角處并未翹起。其中圖1a、圖1b、圖2c中建筑屋頂屋脊處飾有瓦獸。在王溥《唐要會?輿服志》有:非常參官,不得造軸心舍,不得施懸魚、對鳳、瓦獸、通柎、乳梁裝飾[4]。又宋隨唐制,可以推測這幾處建筑的主人為官身并且是常參官。剩下的六座建筑屋頂皆為歇山轉角不翹起,屋脊之上無瓦獸修飾,經營種類多為大眾的茶館、酒家,其主人身份很可能是庶民。那在有宋一代為什么庶民可以使用廈兩頭屋頂建筑呢?

圖1

圖2

圖3

圖4

二.唐宋明住宅建筑典章制度比較

至遲自漢代以來,在建筑規制上已經形成了一套嚴密的等級制度,首先,規定皇帝宮室和王公大臣宅居的尊卑;其次,規定各級官員在住宅上的等級;再次規定官員和庶人住宅的差別。一旦“僭越”將面臨嚴厲的處罰。《新唐書.刑法志》云:唐之刑書有四,曰:律、令、格、式。令者,尊卑貴賤之等數,國家之制度也[5]。唐代制定有《營繕令》,作為二十七種《令》之一,明確規定了上至皇帝、下及庶人的宮室宅第制度、各級官署制度以及若干有關工程規定。《營繕令》是由工部和將作監共同制定的規定,由刑部以《令》的形式發布[6]。

1.唐代百官及庶民住宅制度

唐朝《唐要會?輿服志》對百官和庶民住宅制度有如下記載:

“準《營繕令》:王公以下屋舍不得施重拱、藻井……雖會赦令,皆令改正。”[7]列表如下:

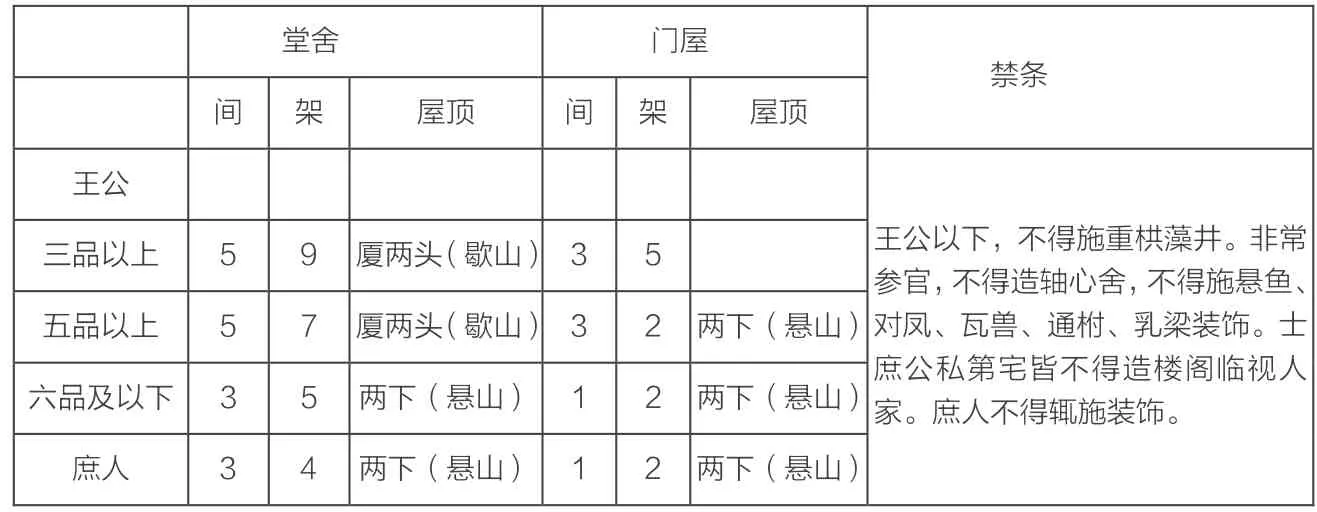

表1.依據唐《開元令?營繕令》所制定住宅制度簡表

根據《唐要會》《開元令?營繕令》得到如下結論:唐代對于六品及六品一下官員和庶民住宅的上限等級可以歸納為:堂舍屋頂只能使用兩下(懸山頂);開間為三間四架或三間五架;門屋只能一間兩架。

2.宋代百官及庶民住宅制度

宋代《宋史?輿服志》、《天圣令?營繕令》對百官和庶民的住宅制度有如下記載:

“私居:執政、親王曰府,余官曰宅,庶民曰家……仍不得四鋪飛檐。庶人舍屋許五架,門一間兩廈而已。”[8]

“諸王公以下,舍屋不得施重拱藻井……諸公私第宅,皆不得起樓閣臨視人家。”[9]

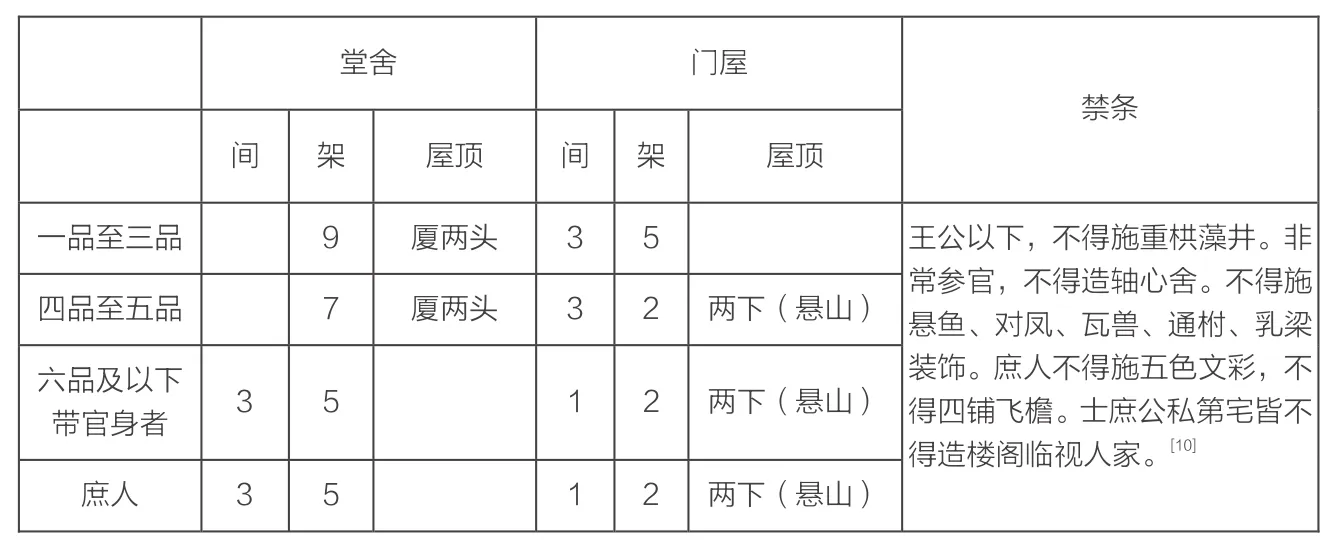

表2.根據宋《宋史?輿服志》、《天圣令?營繕令》所制定住宅制度簡表

表格1、2根據傅熹年所著《中國古代建筑工程管理和建筑等級制度研究》,稍作簡化。根據宋《宋史?輿服志》、《天圣令?營繕令》,宋代并未對于六品及六品一下官員和庶民住宅的上限等級設定為兩下,不排除可以使用廈兩頭的可能。

3.明代百官及庶民住宅制度

明代《大明令》、《明史?輿服志》對百官和庶民的住宅制度有如下記載:

明洪武元年《大明令》:

“房屋并不得施重栱、重檐,樓房不在重檐之限……庶民所居堂舍,不過三間五架,不用斗拱,色彩雕飾。”[11]

明洪武二十六年完善修訂《明史?輿服志》:

“明初,禁官民房屋不許雕刻古帝圣賢人物及日月、龍鳳、貔貅、麒麟、犀象之形。凡官員仕滿致仕,與見任同。其父祖有官,身歿,子孫許居父祖房舍……洪武三十五年申明禁止:一品三品廳、堂各七間,六品至九品廳、堂梁棟只用粉青飾之。”[12]

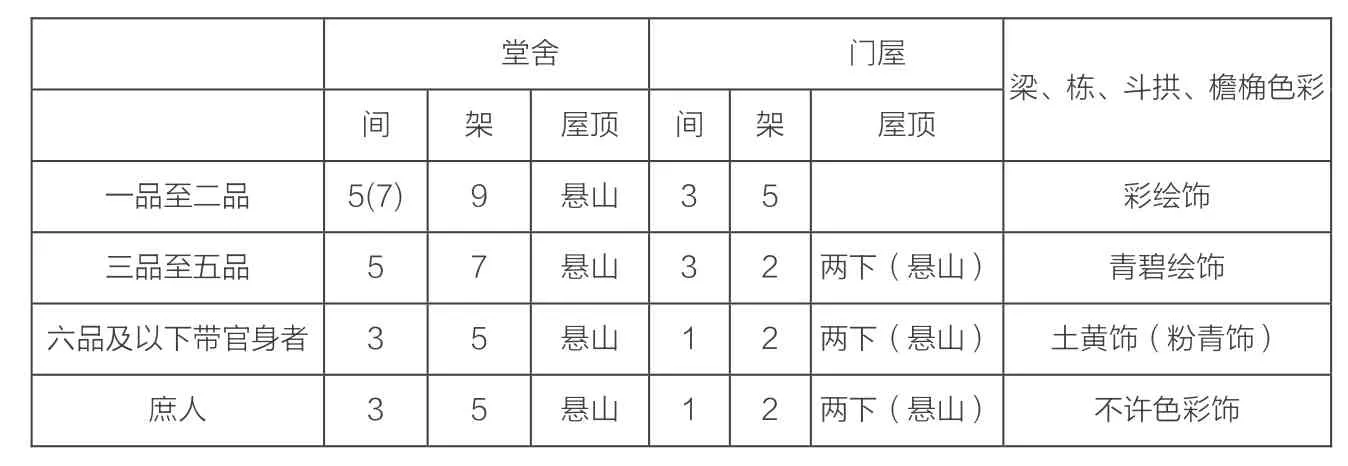

表3.依據明《明史?輿服志》所制定住宅制度簡表

根據明代《大明令》、《明史?輿服志》的相關文獻,明代百官住宅不可使用歇山屋頂,對梁、棟、斗拱、檐桷色彩的使用限制更加嚴格。

4.唐宋明三朝住宅制度比較:

(1)堂舍

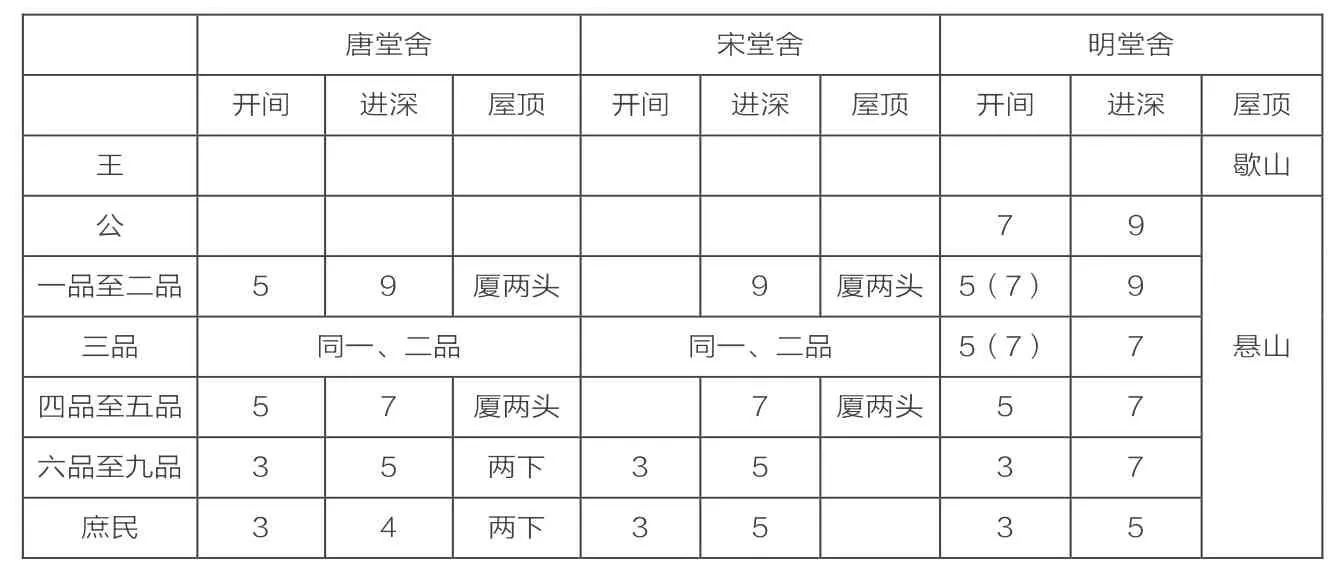

表4 .三朝住宅堂舍制度比較

“洪武三十五年申明禁止:一品三品廳、堂各七間,六品至九品廳、堂梁棟只用粉青飾之。[13]”明在洪武三十五年將一品至三品廳堂開間上限定為七開間。

由表知,在堂舍屋頂方面,唐宋兩代自公爵至五品官員府邸皆可在住宅堂舍使用廈兩頭(歇山)屋頂;明代則親王以下皆不可使用歇山(廈兩頭)屋頂。北宋并未頒布六品及其以下官員、庶民不能使用廈兩頭形制屋頂的法令。唐宋較之明代,在屋頂形制方面的限制相對寬松。在開間進深方面三朝變化不大,只有明在洪武元年至洪武二十六年,及洪武三十五年之后將一品至三品官員住宅廳堂開間上限定為七開間。

(2) 色彩

有唐一代規定,“庶民不可輒施裝飾”[14];有宋一代規定,“庶人不得施五色文采”[15];有明一代,“庶民不許飾色彩”[16]。

“輒施”是隨便使用的意思,唐代不許庶民隨便裝飾;“五色文采”是指較為華麗的色彩[17],北宋不許庶民使用較為華麗的色彩;明代則直接不許庶民使用色彩;相較對比,北宋明顯在色彩使用方面比唐、明兩朝寬松一些。結合這兩點,可以進一步得出北宋對庶民建筑使用限制相較于唐、明兩朝更小。

可以得出結論,有宋一代,建筑等級制度在色彩和屋頂兩個方面得到了一定程度得到松弛,為歇山屋頂適用范圍擴大創造了條件。

5. 庶民住宅使用廈兩頭的問題提出

進一步細看《宋史》文獻“凡庶民家,不得施重栱、藻井及五色文采為飾,仍不得四鋪飛檐。[18]”這里的四鋪是指出一跳的斗拱。飛檐,其一為指所有屋頂檐部向上翹起的做法。其二更有可能單指屋角檐部向上翹起的做法。這種做法多見于廡殿、歇山屋頂。“太廟及宮殿皆四阿,放鴟尾,社門、觀、寺、神祠亦如之。其宮內及京城諸門、外州正牙門等,并加鴟尾自外不合。[19]”其中廡殿被明確規定用于太廟、宮殿、寺、廟及一些重要的城門;且從北宋建筑遺存、眾多界畫實例、遺存石刻可見:廟宇建筑中廡殿頂僅可用于上祀廟宇和個別中祀建筑,如北宋山西蒲州榮河縣汾陰后土廟、山東泰安東岳岱廟、山西省萬榮縣萬榮稷王廟(中祀);在太原晉祀圣母殿、曲阜孔廟等中祀建筑中并無使用。

綜上可知,廡殿不能被用于官民住宅,所以這里的飛檐很有可能是指歇山建筑的轉角做法[20]。在這里說庶民的建筑屋頂不得做歇山屋頂轉角翹起的樣式,那換言之,是不是可以做不帶翹起的歇山屋頂呢?這應當是肯定的,《清明上河圖》中記錄的建筑樣式就是有力的證據。那么為什么本時期歇山建筑可以被庶民使用呢?文章擬從以下幾個方面分析其原因。

三.廈兩頭建筑適用范圍變化的原因

研究宋代的建筑屋頂等級制度是否發生變化,那么與研究這個時代的歷史文化與社會現象是分不開的。從宋朝特色的官位制度、里坊制度瓦解所引起的廈兩頭建筑形制的須要、北宋富民階層的崛起三個方面來探究這種建筑適用范圍變化的原因。

1.獨特的官位制度

北宋官位體制分為散官階和臨時性差遣官階組成。這種官階體制的優勢是將中央集權進一步加強了,真正執掌各地大權的全是中央直接委任的官員,如巡撫、知府、知縣。但是由于散官階和臨時性差遣官階往往是不同階的,這就形成了官位的混亂。比如同樣是地方知府,可以有三品散官階的官員擔任,也可以由七品散官階的官員擔任。例如,神宗元豐八年(1085年),蘇東坡貶官后起復以正七品的朝奉郎知登州;在《乞賜度牒修廨宇狀》有:元祐四年九月某日,龍圖閣學士朝奉郎知杭州蘇軾狀奏[21]。可知在哲宗元佑四年(1089),蘇東坡則以正三品的龍圖閣學士知杭州。正是因為這種情況的普遍存在,在為官員營建住宅的時候對建筑的等級是難以把握的。比如為本地知府營建宅邸以供到任的知府居住,但出任知府的人級別是不確定的,上下差距太大。因為這種跳躍式的執掌方式,使得官位變化更快,更加的不穩定。這種官位制度的混亂性,不穩定性、跳躍性、臨時性使得一些低品官員使用一些沒被明確指定不能使用的高等的建筑形制的可能性大大增加。

在唐代明確規定不能使用,而在宋代沒有明確規定限制使用的廈兩頭屋頂形制能夠恰好滿足這個時期低品官員的需求心態。唐代限制五品以上品官才能使用的歇山屋頂形制,有宋一代,廈兩頭形制使用范圍擴展到整個品官階層成為了一種建筑營造的需求。

2.里坊制度瓦解所引起的沿街建筑功能形制的需要

在唐末一些城市開始突破里坊制度的基礎上,北宋都城汴梁也取消了夜禁和里坊制。汴梁原是一個經濟繁榮的城市,五代后周及宋朝都建都于此后加以擴建。發達的交通運輸和薈萃四方的商業,使京城也不得不取消阻礙城市生活和經濟發展的里坊制。北宋中期,汴梁徹底廢除里坊制,并制訂了相應的城市管理措施,成為中國古代第一座開放性的都城[22]。在中國歷史上沿用了1500多年的這種城市模式正式宣告消亡,代之而起的是開放式的城市布局。

著名宋畫《清明上河圖》描繪北宋東京清明時節市民到郊外春游的盛況。兩宋時都成的戲場單獨成立“瓦肆”(或稱瓦舍、瓦市、瓦子),包括各種技藝:小唱、雜劇、木偶戲、雜耍、講史、小說、猜謎、散樂、影戲等,名目繁多。金元以后,戲臺作為一種建筑類型,已經被各地采用[23]。在清明上河圖中的一座戲臺建筑的主樓屋頂,可以清新的見到歇山屋頂的建筑形制。戲子作為下九流當中的一種營生,所在的瓦肆屋頂的建筑等級正常來說不應具備如此高的建筑形制。這使廈兩頭屋頂在宋代的等級制度中是否被明確標注只能應用于上流社會產生懷疑。

房屋的出檐是一是為了保護人在屋檐下免受雨淋日曬,二是避免墻體和臺基遭到雨水侵襲。十世紀初唐帝國崩潰后,由于軍閥混戰,形成五代十國約半個世紀的割據局面。在這時期,黃河流域受到很大的破壞,但江浙一帶戰爭較少,經濟與文化都相當發達,創造了一些新的建筑手法,住宅方面為防止雨雪和日曬,在屋檐下加木制的引檐就是其中一例[24]。宋王朝建立之后,里坊制度逐漸瓦解,變成沿街商鋪,建筑的開放性功能要求進一步提高。在十字路口拐角處,雙向面街的地方,要求增強建筑的開放性;特別在一些作為酒肆、茶館的開放性空間,對建筑出檐有進一步的要求。在十字拐角處,靠半封閉的懸山形制的單側出檐,是無法滿足這種使用要求的,所以使用更符合功能需求的廈兩頭(歇山)建筑屋頂形制(如圖一、圖三、圖五、圖七、圖八、圖九)則成為一種必然。

3.北宋代富民階層崛起

北宋如前朝一樣進行戶等劃分。這種劃分沒有統一標準,而是以縣為單位,根據當時當地庶民的財富狀況,從富到貧,劃完一等再劃下一等;加之分別按田畝、稅錢或“家業錢” 數計算,這種劃分難求一致,實際上是各州縣甚至各鄉自己掌握,各地“隨其風俗,各有不同。就其五等而言,頗有不均,蓋有(以)稅錢一貫,或占田一頃,或積財一千貫,或受種一十石為第一等;而稅錢至于十貫,占田至于十頃,積財至于萬貫,受種至于百石,亦為第一等”[25]。這是就第一等戶而言的,其他的也是這樣。上戶即第一第二等戶,在宋代又被稱為“富民”[26]。那么富民到底有多少財富和土地呢?北宋《古今考》有如下記載:“富者數萬石之租,小者萬石、五千石,大者十萬石、二十萬石,是為富民[27]”。按地租推算富民地產,一畝平均收租一石,則富民土地少則5000畝,多則十萬~二十萬畝。由此得知,富民的土地下限是5000畝土地,不設上限,其中不乏擁有十萬、二十萬畝土地者。

富民擁有大量的財富,這使得富民在北宋時期有著舉足輕重的經濟地位,并且參與北宋經濟法制創新性的變革進程。這種變化起源于隋唐兩代科舉制度和三省六部制的實行。經過一百多年的科舉制度和三省六部制的實施,中央集權得到了進一步的提高,對世族豪強的消弱取得了顯著的效果,權力和財富開始從世族手中向上向下轉移。這種轉移向上加強了中央集權,向下增加了庶民手中的財富。在宋雯的《富民階層與宋代經濟法制變革》中陳述了富民群體在北宋法制改革方面所起到的積極作用:

在唐代中后期直至北宋初期的戶等劃分孕育了富民勢力群體,當時寬松的經濟政策令富民階層迅速成為社會中堅力量,尤其在經濟領域中,他們占有大量社會財富,是民間經濟生活與生產交易的核心,也對傳統經濟觀念造成了前所未有的沖擊與改變。北宋經濟法制中農業管理法制、工商業法制及職役法制三個方面的改革,富民階層在其中起到積極作用。[28]

北宋經濟法制中農業管理法制、工商業法制及職役法制三個方面的改革,證明了富民階層在不同法制法規的變革過程中造成的積極作用,取得了更多的社會權益和更高的社會地位。在庶民階層社會地位取得提升的情況下,古代建筑屋頂作為體現不同階層社會地位和權力象征的符號,產生建筑等級制度禁馳現象是正常的,合理的。

四.結論

研究建筑等級制度不僅要看史料記載的建筑法令,更要注重導致它所產生的社會背景是什么,只有將目光放眼于整個社會生活之中,才能對影響其功能發揮的深層原因有更好的挖掘,對建筑等級制度的變更有更全面的認識。

中國古代建筑對每個社會階級有著明確、顯著的等級反應,建筑屋頂形制是其中重要而顯著的等級符號;那么在建筑形制使用方面,庶民階層會不會如同其他方面一樣取得更大的使用權限,體現出庶民階層取得社會地位的提升呢?結合文章所述,答案應該是肯定的,隨著社會地位、財富的積累、權利也得到進一步提高;就如同色彩使用方面較之唐明兩朝北宋庶民限制更小,獲得的色彩使用范圍更廣一樣;在屋頂形制方面北宋較之唐朝應該更加寬松,庶民是可以使用廈兩頭屋頂的。

建筑史上曾經的建筑現象放在歷史視野中去重新審視,會更加接近其歷史價值。對建筑等級制度進行研究,有助于系統的概括和把握各歷史時期內的建筑形制的演進。確保古建筑保護者在進行古建筑修繕復原工作時,修繕復原的正確性、科學性、歷史性。

[1]傅熹年.中國古代建筑工程管理和建筑等級制度研究[M].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[2]余暉.清明上河圖卷新探[J].故宮博物院院刊,2012,(5):127.

[3]劉敦楨.中國住宅概說[M].天津:百花文藝出版社,2004.

[4][宋]王溥.唐要會?輿服志[O].北京:中華書局,1998.

[5][宋]歐陽修等.新唐書?刑法志[O].北京:中華書局,2013.

[6]傅熹年.中國古代建筑工程管理和建筑等級制度研究[M].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[7][宋].王溥.唐要會?輿服志[O].北京:中華書局,1998.

[8]劉雨婷.中國歷代建筑典章制度[M]上冊.上海:同濟大學出版社,2010:54.

[9]中國社會科學院歷史研究所天圣令整理課題組.天一閣藏本天圣令校正?下冊[O].北京:中華書局版,2006.

[10]傅熹年.中國古代建筑工程管理和建筑等級制度研究[M].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[11]懷效鋒點校.大明律[O].北京:法律出版社,1999.

[12][清]張廷玉.明史?輿服志[O].北京:中華書局,1974.

[13][清]張廷玉.明史?輿服志[O].北京:中華書局,1974.

[14][宋]王溥.唐要會?輿服志[O].北京:中華書局,1998.

[15]劉雨婷.中國歷代建筑典章制度[M]上冊.上海:同濟大學出版社,2010.

[16][明]朱元璋.大明律[O].懷效鋒點校.北京:法律出版社,1999.

[17]傅熹年.中國古代建筑工程管理和建筑等級制度研究[M].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[18][宋]脫脫.宋史?輿服志[O].北京:中華書局,1977.

[19]中國社會科學院歷史研究所天圣令整理課題組.天一閣藏本天圣令校正?下冊[O].北京:中華書局版,2006.

[20]傅熹年.中國古代建筑工程管理和建筑等級制度研究[M].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[21][宋]蘇軾.經進東坡文集事略?卷三十六?奏議[O].北京:中華書局,1979.

[22]李路珂.古代開封與杭州[M].北京:清華大學出版社,2012.

[23]潘谷西.中國建筑史[M].北京:中國建筑工業出版社,2012:58~59.

[24]劉敦楨.中國住宅概說[M].天津:百花文藝出版社,2004.

[24]劉林等.宋會要輯稿[O].上海:上海古籍出版社,2009.

[26]邢鐵.從戶等劃分說宋代鄉村家庭經濟[J].保定:宋史研究論叢,2014.

[27][宋]方回.古今考[O].臺灣:學生書局,1971.

[28]宋雯.富民階層與宋代經濟法制變革[D].濟南:山東師范大學碩士論文,2014.

山東省自然基金項目(ZR2009 FM039)資助