延河流域人工與自然植被土壤水分空間差異性研究

張春梅, 張 鋒, 張立鵬

(寧夏農業勘查設計院,寧夏銀川 750002)

?

延河流域人工與自然植被土壤水分空間差異性研究

張春梅, 張 鋒, 張立鵬

(寧夏農業勘查設計院,寧夏銀川 750002)

[目的]研究延河流域自然植被與人工植被土壤含水量及其空間變化,為黃土高原土壤水分的利用和人工植被建設提供理論依據。[方法]針對延河流域人工植被建造存在植被退化問題,根據降雨溫度變化,將延河流域劃分為17個環境梯度單元,對自然植被與人工植被進行了野外調查,研究了降雨梯度、坡位及坡向對植被0~500cm土層土壤含水量的影響。[結果]流域內土壤水分具有很強的空間變異性。自然植被0~500cm土壤含水量為8.15%,變異系數為33.12%;人工植被土壤含水量較低,僅6.74%。地形因子能夠顯著影響自然植被與人工植被的土壤含水量,自然植被不同坡位和坡向的0~500cm土壤含水量大于人工植被。[結論]綜合考慮土壤水分生態環境的可持續性,陰坡下與平地相對適合人工植被的營造,在植被配置時,需要考慮植被類型及耗水特點。

延河流域;土壤含水量;空間變化;降雨梯度

黃土高原是我國甚至世界上水土流失最為嚴重的地區之一[1-2]。多年來,國家投入了大量財力、物力和人力在該地區進行植被恢復重建工作,但因自然環境的制約及植被恢復規劃等方面的不足,導致人工恢復植被仍面臨較大困難。研究表明,物種選擇不當、植被結構簡單、物種組成單一等問題嚴重影響著生態環境恢復與重建效益的發揮[3-5]。未充分考慮立地環境的空間變異性和植被空間分布的地帶性規律,忽略環境條件特別是土壤水分條件的制約是導致上述問題的重要成因[6-7]。因此,研究延河流域土壤水分空間變化是該地區植被恢復重建需要解決的關鍵問題。筆者以黃土高原延河流域為研究對象,分析了降雨梯度、坡位、坡向對自然植被群落(視為理想狀態)和人工植被土壤水分的影響,評價了該流域自然植被與人工植被土壤含水量及其空間變化,以期為黃土高原土壤水分的利用和人工植被建設提供理論依據。1材料與方法

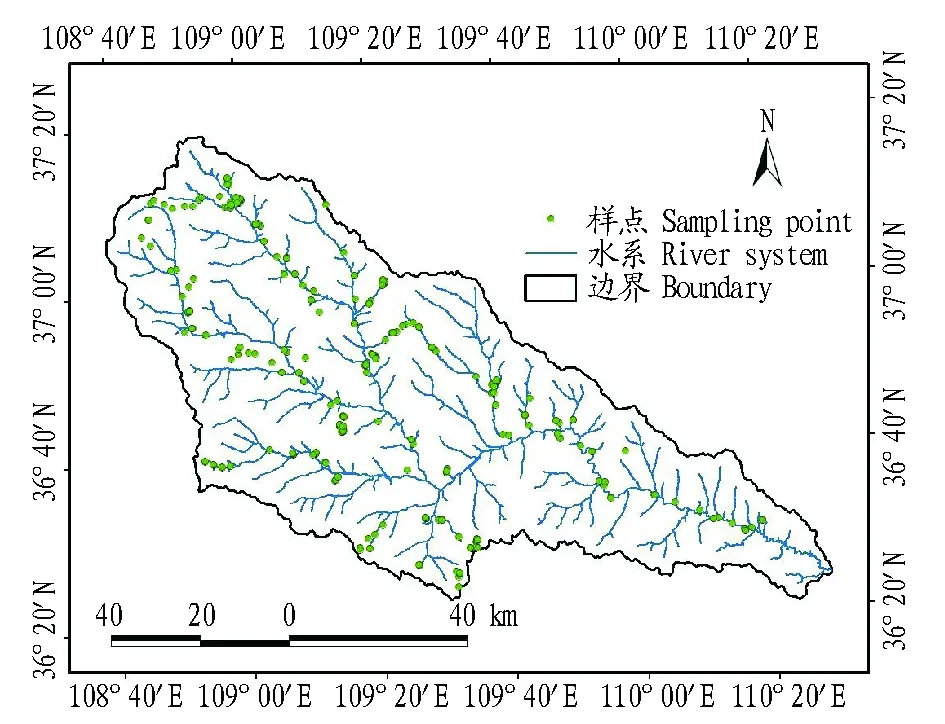

1.1研究區概況延河流域位于108°45′~110°28′E,36°23′~37°17′N,屬黃河中游河口鎮-龍門區間的一級支流,流域全長286.9km,總面積7 687km2。年降水偏低且季節分配極不均勻,年均降雨量為500mm左右;年均氣溫約9 ℃,呈現從東南向西北遞減的趨勢;多年平均水面蒸發量為897.7~1 067.8mm。流域植被區劃屬于森林草原地帶,從南向北依次為森林區、森林草原區和草原區。流域植被分布從南向北依次為森林[主要植被帶為南部嶗山的刺槐(Robinia pseudoacacia)、遼東櫟(Quercus liaotungensis)、油松(Pinus tabulaeformis)、闊葉-針葉混交林帶]、森林草原[主要植被帶為中部延安到安塞之間的檸條(Caragana intermedia)、白羊草(Bothriochloa ischaemun)]、草原帶和草原[安塞以北的百里香(Thymus vulgaris)、長芒草(Stipa bungeana)],植被類型隨環境梯度變化明顯。全流域分布有大量人工種植的喬灌植被,其中,流域的中北部植被存在有比較嚴重的退化現象。1.2數據來源該研究所需數據主要涉及影響植被分布的環境要素,如地形和氣候因子,其中DEM數據為ESRIGrid格式的數據,空間分辨率大小為25m,由中國科學院水土保持研究所區域水土保持研究室提供[8]。

1.3樣品采集針對研究區特征,根據降雨和溫度變化,將延河流域劃分為17個環境梯度單元[8]。在這些單元內,降雨、溫度具有相對的一致性。在整個流域內按照環境梯度單元,從西北向東南進行采樣,調查自然植被樣點109個,人工植被樣點90個(圖1),調查時間分別為2008和2010年的7、8月。樣方選定后,記錄采樣的時間、樣地號、地點名稱、樣地面積、經緯坐標、樣地主要植被類型、地形、坡度、坡向、海拔等信息。在樣方內采集0~500cm深度的土壤,采集間隔距離為20cm,土壤樣品采集后密封,帶回實驗室于105 ℃烘至恒重后稱重,然后計算干土重的土壤含水量。土壤含水量=(濕土質量-干土質量)/干土質量×100%。

圖1 延河流域地理位置及野外調查樣點分布Fig.1 Geographic location and field investigation sample distribution in Yanhe Basin

2 結果與分析

2.1流域土壤含水量空間變化

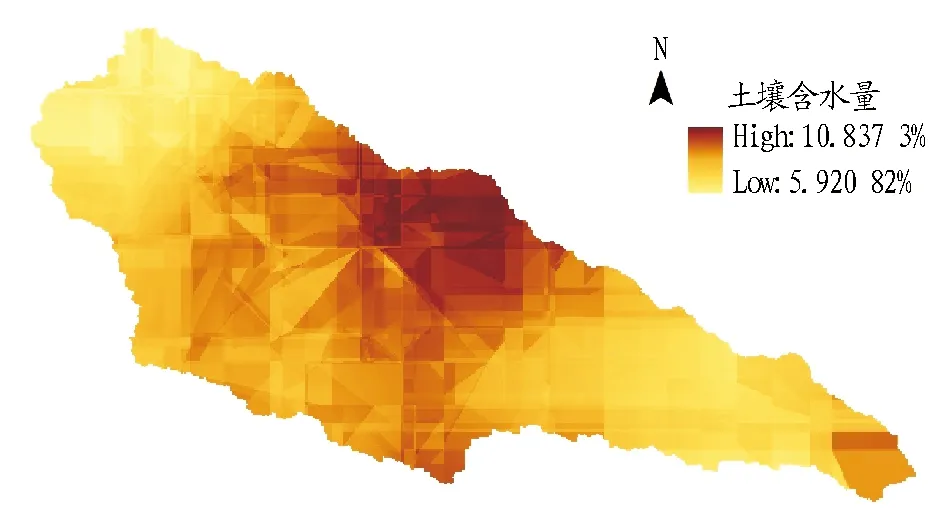

2.1.1自然植被土壤含水量空間分布。為研究自然植被0~500cm土壤含水量的空間變化,筆者將108個樣本0~500cm土壤含水量平均值在ArcGIS中采用克里格插值法,繪制研究區自然植被0~500cm土壤水分空間分布情況(圖2)。從圖2可見,流域北部0~500cm土壤含水量較低,中南部土壤含水量整體較高。據統計,流域內土壤含水量具有很強的空間變異性,0~500cm土壤含水量最高值為16.44%,最小值為3.22%,平均值為8.15%,變異系數為33.12%。土壤含水量的空間分布主要受植被類型與降雨的影響。一般來說,在沒有人為干預的情況下,植被類型、密度會形成與降雨條件基本一致的穩定群落,此時不會形成土壤干層。流域北部土壤含水量較小,一方面是由于降雨量較小、蒸發量較大,另一方面自然植被多生長在峁頂、坡上(在野外調查中發現坡中下較緩的地方或者溝谷底部種植人工植被較多,自然植被分布于坡上及峁頂),土壤水分條件較差。中南部區域土壤含水量較高,主要受當年降雨的補充、恢復,使土壤儲水量能夠得到及時有效的恢復,促進了水分循環。

圖2 延河流域自然植被土壤含水量空間分布Fig.2 Spatial distribution of soil water content in natural vegetation in Yanhe Basin

2.1.2人工植被土壤含水量空間分布。從圖3可見,延河流域人工植被0~500cm土壤含水量表現為西北較低,東南逐漸增高。延河流域南部土壤0~500cm平均含水量較高(7.12%),主要原因是該地人工植被分布較少,雨水資源較豐富;延河流域北部土壤0~500cm平均含水量較低(6.35%),局部出現土壤干層,原因是該地區降雨量較少,加之大面積的人工植被消耗深層土壤水分。

圖3 延河流域人工植被土壤含水量空間分布Fig.3 Spatial distribution of soil water content in artificial vegetation in Yanhe Basin

從圖2、3可見,人工植被中部與南部土壤含水量比同地域自然植被土壤含水量小得多,特別是安塞北部土壤含水量差別相當大。根據實地采樣的記錄表明,安塞北部人工植被分布較廣。人工喬木林已經形成較大的生物量,但是有明顯的衰退之勢,枝頭干枯。

2.2土壤含水量隨降雨梯度的變化

2.2.1自然植被土壤含水量隨降雨梯度的變化。利用每個降雨梯度所有樣點0~500cm土壤含水量得出的平均值與降雨梯度進行線性、指數、對數、冪函數等方程擬合,發現對數函數最適宜土壤含水量與降雨梯度的模擬[y=1.155 3ln(x)+ 5.561 3,R2=0.500 9)達到顯著相關水平。流域土壤含水量在降雨梯度上呈遞增趨勢(圖4),在降雨量為430~460mm時土壤含水量屬于快速增長階段,原因是降雨量的增加有利于對土壤水分進行補充;但是在一定范圍內(465~520mm)土壤含水量增加幅度沒有明顯的線性關系,可以解釋為隨降雨梯度的增加,盡管降雨量有所增加,但同時溫度也在升高,促進了土壤水分的蒸發,從而使土壤水分的散失增加,進而延緩了土壤含水量升高的幅度。

圖4 自然植被土壤含水量隨降雨梯度的變化Fig.4 Changes of soil water content in natural vegetation with rainfall gradient

2.2.2人工植被土壤含水量隨降雨梯度的變化。從圖5可見,人工植被0~500cm土壤含水量在降雨梯度上沒有明顯的變化規律,波動較大。由于采樣時間在7、8月份,該區正值雨季,而北部降雨量為435~440、445~450和450~455mm時,土壤含水量低于凋萎濕度,出現嚴重虧缺,深層土壤含水量未得到相應的補償、恢復,這表明較高的生物量消耗土壤深層土壤水分,使土壤水分生態環境平衡遭到破壞。這些新問題的出現使人們重新認識人工植被建設的價值,從而重新建立人工植被的評價體系(植被土壤水分生物量承載力評價方法)及植被格局的配置體系。

圖5 人工植被土壤含水量隨降雨梯度的變化Fig.5 Changes of soil water content in artificial vegetation with rainfall gradient

2.3土壤含水量隨地形的變化

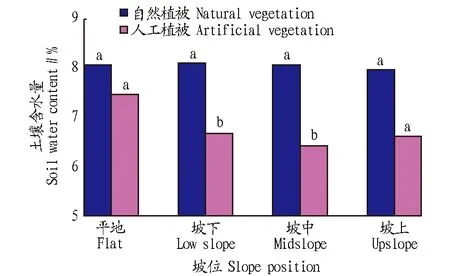

2.3.1自然植被與人工植被土壤含水量隨坡位的變化。從圖6可見,流域內不同坡位自然植被0~500cm土壤含水量高于人工植被,不同坡位對自然植被和人工植被土壤含水量的影響不同。相同坡位下自然植被與人工植被0~500cm土壤含水量差異性不同,平地、坡上的自然植被和人工植被之間無顯著差異,坡下與坡中自然植被0~500cm土壤含水量顯著高于人工植被。人工植被營造在坡上會引起坡上土壤含水量過度消耗,而在平地營建人工植被對深層土壤含水量影響不明顯。因此,在進行人工植被的營建時,應該盡量避開坡上,選擇在坡下或者平地。

注:圖中同一坡位不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05)。Note:Different lowercases in the same slope position indicated significant differences (P< 0.05).圖6 植被土壤含水量隨坡位的變化Fig.6 Changes of soil water content in vegetation with Slope position

注:圖中同一坡位不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05)。Note:Different lowercases in the same slope position indicated significant differences (P< 0.05).圖7 植被土壤含水量隨坡向的變化Fig.7 Changes of soil water content in vegetation with slope direction

2.3.2自然植被與人工植被土壤含水量隨坡向的變化。從圖7可見,半陰坡自然植被0~500cm土壤含水量最高,為9.00%;陽坡人工植被土壤含水量最小,僅5.48%,顯著低于陰坡,嚴重導致深層土壤水分虧缺。相同的坡向,人工植被土壤含水量與自然植被土壤含水量差異顯著。不同的坡向,自然植被0~500cm土壤含水量從大到小依次為半陰坡、陰坡、陽坡、半陽坡;人工植被0~500cm土壤含水量從大到小依次為陰坡、半陰坡、半陽坡、陽坡。半陰坡與陰坡土壤含水量較高,原因是植被蒸騰蒸散作用相對較弱。綜合比較,人工植被陰坡土壤含水量相對接近自然植被土壤含水量,因此進行人工植被營造時,可以優先考慮在陰坡。3結論與討論

(1)土壤含水量是黃土高原植被生長發育的重要限制因子,因此土壤含水量是判定一個植物群落健康或退化的重要指標[9-10]。該研究表明,延河流域北部自然植被0~500cm的土壤含水量較低,中南部土壤含水量整體較高;沿著降雨梯度,土壤含水量呈對數增長趨勢。人工植被0~500cm土壤含水量西北較低,東南逐漸增高,在降雨梯度上波動較大,空間變異性較強。穆興民等[11]研究表明,人工林草植被使土壤含水量降低,甚至造成人為干層,這與筆者的研究結果一致。人工植被的建設可能會導致新的植被種類和種群生長模式的形成[12],使植被群落與降雨量之間的平衡被破壞,導致土壤水分的長期過度消耗,造成土壤干層。因此,延河流域人工植被的建設必須參考自然植被的水分環境條件,因地制宜,才能探尋到適宜流域人工植被的種植或恢復模式。

(2)該研究發現,地形因子能夠顯著影響自然與人工土壤含水量。綜合考慮土壤水分生態環境的可持續性,筆者認為陰坡坡下與平地相對更適宜人工植被的營造,但在植被配置方面,仍需考慮植被類型及耗水特點等。

[1] 吳欽孝,趙鴻雁,劉向東,等.森林枯枝落葉層涵養水源保持水土的作用評價[J].水土保持學報,1998,4(2):23-28.

[2] 鄒厚遠.陜北黃土高原植被區劃及與林草建設的關系[J].水土保持研究,2000,7(2):96-101.

[3] 劉智軍,周汝良,尹立紅.基于RS和GIS的安寧市景觀格局動態變化分析[J].山東林業科技,2007(4):11-14.

[4] 申元村.黃土高原植被生態建設的反思與對策[J].大自然,2005(1):16-19.

[5] 羅彥芳,錢翌,王秀珍.淳安縣土地利用景觀格局特征及其生態效應研究[J].水土保持研究,2007,14(6):388-392,395.

[6] 魏永林,馬曉虹,宋理明.青海湖地區天然草地土壤水分動態變化及對牧草生物量的影響[J].草業科學,2009,26(5):76-80.

[7] 劉勇,上官周平.子午嶺森林群落土壤水分與生物量關系研究[J].西北農業學報,2007,16(5):150-154.

[8] 張春梅.延河流域人工與自然植被生物量及其土壤水分效應比較研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2011.

[9] 胡良軍,邵明安.黃土高原植被恢復的水分生態環境研究[J].應用生態學報,2002,13(8):1045-1048.

[10] 曹軍勝,朱清科,薛智德.黃土高原地區土地植被承載力與植被生態恢復建設[J].西北林學院學報,2008,23(1):39-43.

[11] 穆興民,陳霽偉.黃土高原水土保持措施對土壤水分的影響[J].土壤侵蝕與水土保持學報,1999,5(4):39-44.

[12] 焦峰,溫仲明,陳云民,等.基于GIS的安塞縣土壤水分制圖及其數量分析[J].中國水土保持科學,2006,4(1):75-80.

SpatialDifferenceofSoilWaterContentsbetweenArtificialandNaturalVegetationsinYanheBasin

ZHANGChun-mei,ZHANGFeng,ZHANGLi-peng

(NingxiaAgriculturalInstituteofSurveyandDesign,Yinchuan,Ningxia750002)

[Objective]TostudysoilwatercontentofartificialandnaturalvegetationsinYanheBasinandtheirspatialvariation,andtoprovidetheoreticalfoundationforthesoilwateruseandartificialvegetationconstructioninLoessPlateau.[Method]AccordingtotheproblemofartificialvegetationdegradationinYanheBasin,wedividedtheYanheBasininto17environmentalgradientunitsbasedontherainfallandtemperaturechanges,Fieldinvestigationwascarriedoutontheartificialandnaturalvegetations.Effectsoftherainfallgradient,slopepositionandslopeon0 - 500cmsoillayerwatercontentwereresearched.[Result]SoilmoisturehadastrongspatialvariabilityinYanheBasin.The0-500cmsoilwatercontentofnaturalvegetationwas8.15%andcoefficientofvariationwas33.12%.Thesoilwatercontentofartificialvegetationwaslowerthannaturalvegetation.Volatileterrainfactorscouldsignificantlyaffectsoilmoistureinthenaturalandartificialvegetation.The0-500cmsoilcontentofnaturalvegetationwashigherthanthatofartificialvegetationindifferentpositionandaspectofslope.[Conclusion]Consideringthesustainabilityofsoilmoistureecologicalenvironment,itisconcludedthatshadyslopeofmountainandflatlandismoresuitableforplantingartificialvegetation.Butduringvegetationallocation,weshouldconsiderthevegetationtypeandwaterconsumptioncharacteristics.

YanheBasin;Soilwatercontent;Spatialvariation;Rainfallgradient

張春梅(1985- ),女,寧夏銀川人,助理工程師,碩士,從事農業土地勘察研究。

2016-05-06

S181

A

0517-6611(2016)18-049-03