中高海拔林下培育木耳初探

袁長波, 王艷芹, 姚 利, 付龍云, 遲明峰, 王廣來, 曹德賓*

(1.山東省農業科學院農業資源與環境研究所,農業部黃淮海平原農業環境重點實驗室,山東濟南 250100;2.承德黃林硒盛菌業有限公司,河北平泉 067506;3.青島眾康農業科技有限公司,山東即墨 266234)

?

中高海拔林下培育木耳初探

袁長波1, 王艷芹1, 姚 利1, 付龍云1, 遲明峰2, 王廣來3, 曹德賓1*

(1.山東省農業科學院農業資源與環境研究所,農業部黃淮海平原農業環境重點實驗室,山東濟南 250100;2.承德黃林硒盛菌業有限公司,河北平泉 067506;3.青島眾康農業科技有限公司,山東即墨 266234)

[目的]解決木耳生產中的“菌林爭地、菌糧爭地”矛盾,獲得較高的經濟效益和生態效益。[方法]在500~1 600 m的中高海拔林區培育木耳,調查木耳菌棒發菌需時、耳芽發生天數、子實體生長天數、商品外觀、市場效果以及生物學效率等指標。[結果]較傳統栽培,林下培育產出的木耳產品具有野生木耳的口感和風味;菌糠廢料直接被林地中樹根就地分解利用,改善了林地土壤結構,且由于保濕的需要以及出菇管理人員的頻繁出入降低了森林火險的發生概率。[結論]林下培育木耳可節省出菇棚等固定資產投資70%以上,生物學效率達12.2%。

中高海拔林區;林下;木耳

多年來,林業部門一直倡導并鼓勵發展林下經濟,各地政府相繼出臺諸多傾斜政策發展林下經濟。目前,我國林下經濟多集中在速生樹林、果樹等林地進行林草、林藥、林畜、林菌生產等方面。傳統的木耳栽培需占用大量耕地面積,且產量低、不穩定。從產業發展和技術推廣角度考慮,林下培育木耳可充分利用林區優勢、保證產品質量,解決木耳生產中“菌林爭地、菌糧爭地”的矛盾,獲得較高的經濟效益和生態效益[1-2]。筆者在山東濟南、河北承德等地的500~1 600 m中高海拔林場內開展了林下培育木耳研究,以期節約當地耕地資源,創造更大的效益。

1 材料與方法

1.1材料供試黑木耳菌株為黑花一號[3],引自濟南農科菌所;木屑:闊葉木屑(片),用直徑6 cm的籮篩粉碎機加工,含水率15%以下;豆秸粉:用直徑8 cm的籮篩粉碎機加工,含水率15%以下;復合肥:國產N、P2O5、K2O三元素各15%~20%均可;其他輔料:石灰粉、石膏粉、輕質碳酸鈣等輔料等均為普通市售品;三維精素[4]:中微量元素集成中試產品,濟南農科菌所提供;藥物:賽百09、百病傻,濟南農科菌所提供。

1.2方法

1.2.1試驗配方及基料處理。

1.2.1.1基本配方。木屑400 kg、豆秸粉60 kg、麥麩40 kg、石灰粉5 kg、石膏粉5 kg、輕鈣5 kg、復合肥3 kg、三維精素240 g。

1.2.1.2基料處理。將木屑、豆秸粉加石灰粉拌勻,含水率40%左右,進行堆酵處理,保持溫度20 ℃以上5 d,5~19 ℃時維持10 d,低于5 ℃時維持30 d以上;翻堆指標為料溫40 ℃起翻,或者每24 h翻堆1次,使其在基質微熱的前提下,最大限度地吸水并進行一定的營養轉化,避免高溫造成營養流失,完成堆酵處理后,將全部原輔材料加水拌勻,冷卻至28 ℃及其以下時裝袋。

1.2.2菌袋制作。

1.2.2.1裝袋播種。使用扁寬20 cm、長38 cm的低壓聚乙烯塑袋,采用機械裝袋,盡量裝得稍緊實一些,并力求均勻,然后套環封口。

1.2.2.2蒸汽滅菌。采用高壓蒸汽常壓滅菌方式,維持30 h即可。

1.2.2.3發菌培養。發菌棚室調控25 ℃左右,空氣濕度≤70%,微量通風即可滿足菌絲生長所需氧氣,避光培養。

1.2.2.4病蟲防治。發菌棚室啟用前,分別噴撒300倍賽百09溶液、500倍百病傻溶液以及1 000倍氯氰菊酯溶液各1遍;發菌期間,每5 d噴1遍。上述藥劑均單獨噴撒使用。

1.2.2.5菌棒處理。經約45 d發菌、15 d的后熟期,即由菌袋成為成熟菌棒,手敲聲音較清脆,不沉悶,彈性較大,菌棒表面菌絲由白轉為暗白色,有的會出現褐色小點。此時可使用釘板對菌棒打出耳孔,或使用專門的打孔機進行打孔處理,每個菌棒打孔超過120個;計劃裸棒出耳的不必打孔,直接除去塑料膜即可。

1.2.3培菌林選擇。試驗培菌林距離村莊超過12.0 km,垂直距離超過0.6 km,周邊5.0 km以內無畜禽養殖場、垃圾場、糞料場以及水泥等污染企業,整個可培菌面積超過667 hm2,林區內無人工種植農作物,除林業工作人員正常巡視等進入外,沒有其他人員進出該林區。為方便操作和觀察,并從培菌后的管理與采收安全考慮,選坡度≤45°、多為15°~30°的林地作為培菌區。培菌區為針闊混交林地,主要樹種是馬尾松、刺槐(山東濟南)或黑松、落葉松、樺樹(河北承德)等,林內郁閉度為0.45~0.70,大部分培菌區郁閉度為0.70及其以上。

1.2.4培菌操作。采取2種培菌方式:①裸棒出耳,菌棒規格為直徑13 cm、長30 cm,滅菌培養后成扁圓狀;使用長32 cm、寬15 cm的“一次成坑器”打培菌坑,打深10 cm的長方形培菌坑,坑間距50 cm;將裸棒直接排入培菌坑,每個培菌坑放置1個,露出1~3 cm白色棒體,然后將成坑器帶出的地表土及腐殖層覆蓋到菌棒上與原地面持平,將多余的土散于周圍即可。②按地栽方式打出耳孔的菌棒,可在林下立式散排,或將菌棒圍在樹木周圍,方便采收管理。春夏之交前培菌的菌棒可能因為山風或小動物侵擾等原因立不穩,但是進入夏季后,地面植被可將菌棒固定住,有時甚至將菌棒完全覆蓋。

1.2.5噴水澆透。完成培菌后,采取噴水形式將覆土層及培菌坑澆透,春季培菌一定要澆透水,以確保出菇對水分的需要;春夏之交培菌時可澆水,或待雨水自然澆透;冬前培菌,翌年春夏季節出菇的,可不予澆水,待冬季雨雪的自然澆灌,效果更佳。

1.2.6保濕裝置。在培菌區內,離地面高度2.0~2.5 m,按間距6 m在樹枝上掛設微噴管道,微噴管為黑色軟管,內徑25 mm,微孔均勻排列,縱向孔間距離200 mm,工作壓力0.1~0.3 MPa,輻射范圍8 m左右。出菇期內,根據林下空氣濕度條件,每天進行1~3次噴霧增濕,每次1~2 min;汛期以前,尤其有干熱風時,每天噴霧加密到10次左右;陰雨天氣時不予噴霧,即可保持空間相對濕度在70%以上。

1.2.7病害預防。完成澆水后,在培菌區噴撒100倍漂白粉溶液,藥液用量按200 mL/m2水平即可。

1.3調查指標及方法2012年9月~2014年10月調查木耳菌棒發菌需時、耳芽發生天數、子實體生長天數、商品外觀、市場效果以及生物學效率等。木耳菌棒發菌需時、耳芽發生天數、子實體生長天數以及生物學效率等指標均為實際觀察記錄的加權平均值;商品外觀、市場效果等指標無法量化,均采用打分制進行評價。

2 結果與分析

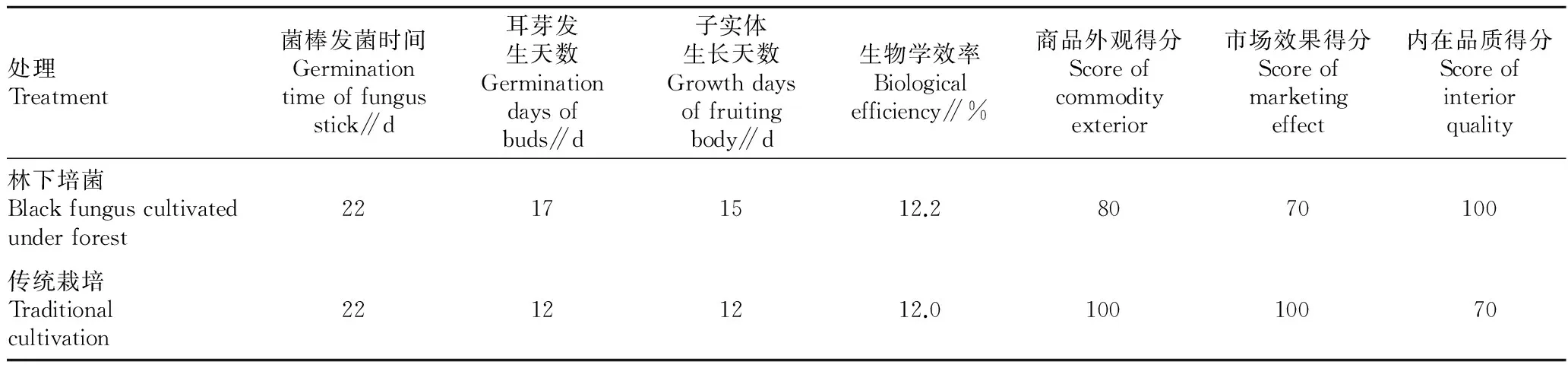

2.1菌棒發菌時間林下培菌與傳統栽培菌棒發菌時間相同,均為22 d(表1)。

2.2耳芽發生天數在基料配方、棚室內發菌時間一致的條件下,較傳統栽培,林下培菌的木耳耳芽發生時間增加42%(表1),說明土層下溫度偏低,對發菌速度及耳芽發生的影響較大。

2.3子實體生長天數較傳統栽培,林下培菌的子實體生長時間增加25%(表1),該項指標說明林下培菌木耳內在品質高的原因除溫差因素外,林間濕度較大、溫度較林外偏低、林內地面受土層溫度影響而偏低等均屬重要因素。

2.4生物學效率較傳統栽培,林下培菌的生物學效率增加幅度不顯著(表1)。高海拔林區氣溫低、林下土層溫度低、子實體發生困難以及長速慢、潮次少等因素,直接對木耳生長產生負面影響。

2.5商品外觀和市場效果林下培菌的木耳商品外觀和市場效果得分較傳統栽培分別降低20%和30%(表1)。該2個指標指向同一個問題,說明野生環境下,子實體受到自然界的風吹雨打,其商品性自然降低。

表1 林下培育木耳試驗結果

2.6內在品質林下培菌的木耳的內在質量得分較傳統栽培所獲產品提高30%(表1),分析認為野生環境下平均溫度低,其菌絲體和子實體長速慢、所需時間長,分解基料和土層內的營養就會偏多,轉化積累的營養物質自然多而全,因此產出的子實體內在質量高;此外,較大溫差下生長的子實體含糖量增加,偏低溫度條件下,木耳的菌肉組織緊密度增加,使得產品口感勁道、風味更佳。

3 小結與討論

該研究結果表明,在無需占用耕地的前提下,林下培育

木耳各潮次管理[5]工作量大幅下降,可節省出菇棚等固定資產投資70%以上[6],生物學效率達12.2%,與傳統栽培相當,產出的木耳具有野生木耳的口感和風味。

通過連續多年的試驗表明,盡管木耳子實體嬌嫩,但仍具有抗擊惡劣自然環境的能力,并且可適應500~1 600 m的海拔,可以在我國中高海拔地區林區推廣。該試驗的保濕措施為微噴管加自吸泵噴水,該種噴水黑色軟管的常規用法是在地面鋪設,未見掛于空中樹枝的報道。試驗中保濕效果尚可,但會出現水滴,濺起泥沙,污染菇品,建議改為噴霧管道,并增加結束噴霧后抽回管道內的水的設置,如此雖然提高生產成本,但架設簡便,可有效保證木耳的外觀質量,提高木耳的商品價值。在中高海拔林區林下培育木耳,最大的優勢就是不占用耕地,無須占用河道兩岸、建造出菇棚等固定設施,可節省固定資產投資70%以上。林下培育木耳打破了傳統的林菌思維定勢,創建了一種全新的林下經濟生態模式,為市場供應了真正安全的健康食品,迎合了市場需求,可以有效促進食用菌產業的健康發展。然而該模式下培育的木耳產品與對照產品所含營養有何不同,尚待有關部門進行成分檢測。林下培育的木耳,需要較多的水分,加之生產人員的操作和不間斷的巡視管理,該模式可為山林防火增加一道新的屏障。完成產菇后的菌糠廢料,可以為樹木生長提供有機營養,有效促進樹木生長。然而林區用水困難,可在合適的位置修建水池,結合林區防火,在儲存雨水的同時,還可以運水補充,不耽誤使用。建議在國內具備條件的林區盡快展開該類生產模式,為當地農業發展、農民和企業增收發揮積極的作用。

[1] 曹德賓.試論膠南市發展 “旅游菌業”及食用菌產業的可行性[J].食用菌,2006(6):5.

[2] 2008/2009中國食用菌市場發展報告[R].2010.

[3] 曹德賓,王廣來,涂改臨.中高檔食用菌技術咨詢精選[M].北京:化學工業出版社,2015:71.

[4] 曹德賓.食用菌三維精素及其增產機理[J].食用菌,2004(2):24-25.

[5] 曹德賓.食用菌基礎及制種技術問答[M].北京:化學工業出版社,2015:48

[6] 劉海燕.金針菇、木耳、榆黃菇生產技術問答[M].北京:化學工業出版社,2016:59-72.

Cultivation of Black Fungus under Forest in Middle-high Altitude Areas

YUAN Chang-bo, WANG Yan-qin, YAO Li, CAO De-bin*et al

(Key Laboratory of Agricultural Environment in HuangHuaiHai Plain of the Ministry of Agriculture, Institute of Agricultural Resources and Environment, Shandong Academy of Agricultural Sciences, Jinan, Shandong 250100)

[Objective] To solve the contradiction between fungus and forest during the production of black fungus, to obtain relatively high economic benefits and ecological benefits. [Method] Black fungus were cultivated in forest with middle-high altitude of 500-1 600 m. we investigated the germination time of fungus stick, germination days of buds, growth days of fruiting body, commodity exterior, marketing effect and biological efficiency of black fungus. [Result] Compared with traditional cultivation, black fungus products cultivated under forest had the taste and flavor of wild black fungus. Fungus chaff wastage was directly decomposed by the roots in forest land, improved the soil structure of forest land. Due to the need of moisture retention and the frequent access of administrative staff, probability of occurrence of forest fire insurance was reduced. [Conclusion] Cultivation of black fungus under forest saves more than 70% fixed-asset investment on fungus shed; the biological efficiency reaches 12.2%.

Forest area in middle-high altitude; Under forest; Black fungus

山東省農業科學院青年科研基金項目(2016YQN38);濟南市高校院所自主創新項目(201303056);山東省科技攻關項目“養雞場廢棄物高效循環利用技術研究與示范”。

袁長波(1980- ),男,安徽宿州人,副研究員,從事農業廢棄物資源化利用研究。*通訊作者,從事林下培菌等研究。

2016-04-13

S 7-9

A

0517-6611(2016)18-158-02