信息傳輸模型對信息系統性能影響研究

范興豐

(科技部西南信息中心,重慶 401121)

信息傳輸模型對信息系統性能影響研究

范興豐

(科技部西南信息中心,重慶401121)

文章主要總結了諾伯特·維納本體論信息和克勞德·艾爾伍德·香農認識論信息的兩個基本層次的信息概念,以及信息的質量屬性、定量描述和傳輸模型。筆者通過信息系統主要性能指標的分析,旨在為提高信息系統性能提供解決思路。

信息;質量屬性;傳輸模型;性能指標

1 信息的基本概念

1.1諾伯特·維納

諾伯特·維納(Norbert Wiener,1894—1964),是信息論的先驅,控制論的創始人和奠基者,他認為“信息就是信息,既不是物質也不是能量[1]”,第一次把信息與物質和能量相提并論。與哲學界“信息是事物普遍聯系的方式”,都是從客觀的角度給出的表述。

1.2克勞德·艾爾伍德·香農

克勞德·艾爾伍德·香農是信息論的創始人和奠基者,他認為“信息就是能夠用來消除不確定性的東西[2]”,第一次闡明了信息的功能和用途。與比較流行的另一種說法“信息是事先不知道的報導”,都是從信息接收者主觀的角度給出的判斷。

1.3兩個基本層次

“諾伯特·維納”和“克勞德·艾爾伍德·香農”,分別代表了信息概念的兩個基本層次。“諾伯特·維納”代表了本體論層次,“克勞德·艾爾伍德·香農”代表了認識論層次。“諾伯特·維納”的本體論層次是客觀的層次,僅僅與客體本身的因素相關,與主體的因素無關;“克勞德·艾爾伍德·香農”的認識論層次是從主體立場來考察的信息論層次,既與客體因素有關,也與主體因素有關。“諾伯特·維納”本體論層次的信息概念因為他的純客觀性而成為最基本的概念;“克勞德·艾爾伍德·香農”認識論層次的信息概念則因為考慮了主體因素而成為最適用的概念。

1.4本體論信息概念

本體論信息是客觀的唯物主義觀點,即事物本體運動的狀態以及狀態的客觀變化。這種運動狀態和客觀變化,不隨主觀的意識為轉移,是實實在在的客觀描述。世界是一個客觀的世界,每一個事物都有著自己的運動規律,這種規律不管人類是否發現,他都是客觀存在的信息。可以說,世界本身就是一個客觀存在的本體信息,這種信息無處不在。

1.4認識論信息概念

人類研究世界,發現世界各種事物的狀態,并根據這樣的狀態,加上主觀的認識,得出了事物的價值,或者主觀認識,這就產生了認識論信息。認識論信息是在本體論信息的基礎上增加了主觀的成分。

1.5認識論信息與本體論信息之間的關系

認識論與本體論存在著區別,但是又互相聯系,互相轉化。本體論是事物客觀的描述,不含主觀的分析;認識論是事物主觀的分析,是在客觀的本體論信息中,增加了主觀的因素。如果本體論信息增加了主觀的認識和分析,那么就轉化為認識論信息;如果認識論信息去掉了主觀的因素,也就轉化成本體論信息了。因此,本體論信息和認識論信息之間既有區別,又可轉化。

2 信息的質量屬性

信息反映的是事物或者事件確定的狀態,具有客觀性、普遍性等特點,由于獲取信息滿足了人們消除不確定性的需求,因此信息具有價值,而價值的大小取決于信息的質量,這就要求信息滿足一定的質量屬性。

信息的質量包含:“確、整、靠、時、經、驗、安”,即精確性、完整性、可靠性、及時性、經濟性、可驗證性、安全性,共7個方面的屬性。

2.1精確性

準確性也叫準確度,即指某一事件的準確程度。在統計學上,準確性稱作準確程度,指在某項試驗或者調查過程中,實驗指標或者調查指標與實際真實指標之間的誤差程度。誤差程度越小,準確程度越高;誤差程度越高,準確程度越低。

2.2完整性

事物狀態描述的全面程度,完整信息應包含所有重要的事實。數據庫的完整性(Database Integrity)是指數據在數據庫中保持相同性、準確性、邏輯有效性和相容性。數據庫的完整性,是由數據各個組成部分的完整性來決定的,部分完整性約束,保證了數據庫的整體完整性。

2.3可靠性

信息的可靠性,主要表現在信息來源的可靠性、信息采集方法的可靠性、信息的傳輸過程可靠性,這種可靠性是可以信任的,符合預期的。

2.4 及時性

獲得的信息時刻與事件發生時刻的間隔長短。信息的及時性與信息的價值密切相關,及時性越高,信息的價值越大。

2.5經濟性

信息的經濟性是指信息的獲取以及信息的傳輸,帶來的成本在可以接受的范圍之內。

2.6可驗證性

信息的可驗證性主要表現在兩個方面,即信息的主要質量可以被證實或者證偽的程度。

2.7安全性

信息的生命周期中,信息可以被非授權訪問的可能性,可能性越低,安全性越高。

3 信息的定量描述

克勞德·艾爾伍德·香農被稱之為“信息論之父”,通常將香農于1948年10月發表的論文《通訊的數學理論》(A Mathematical Theory of Communication)作為現代信息論研究的開端。香農用概率來定量描述信息,給出了如下公式[3]:

通過概率定量描述信息,可以理解為消除不確定性的一種度量方式。

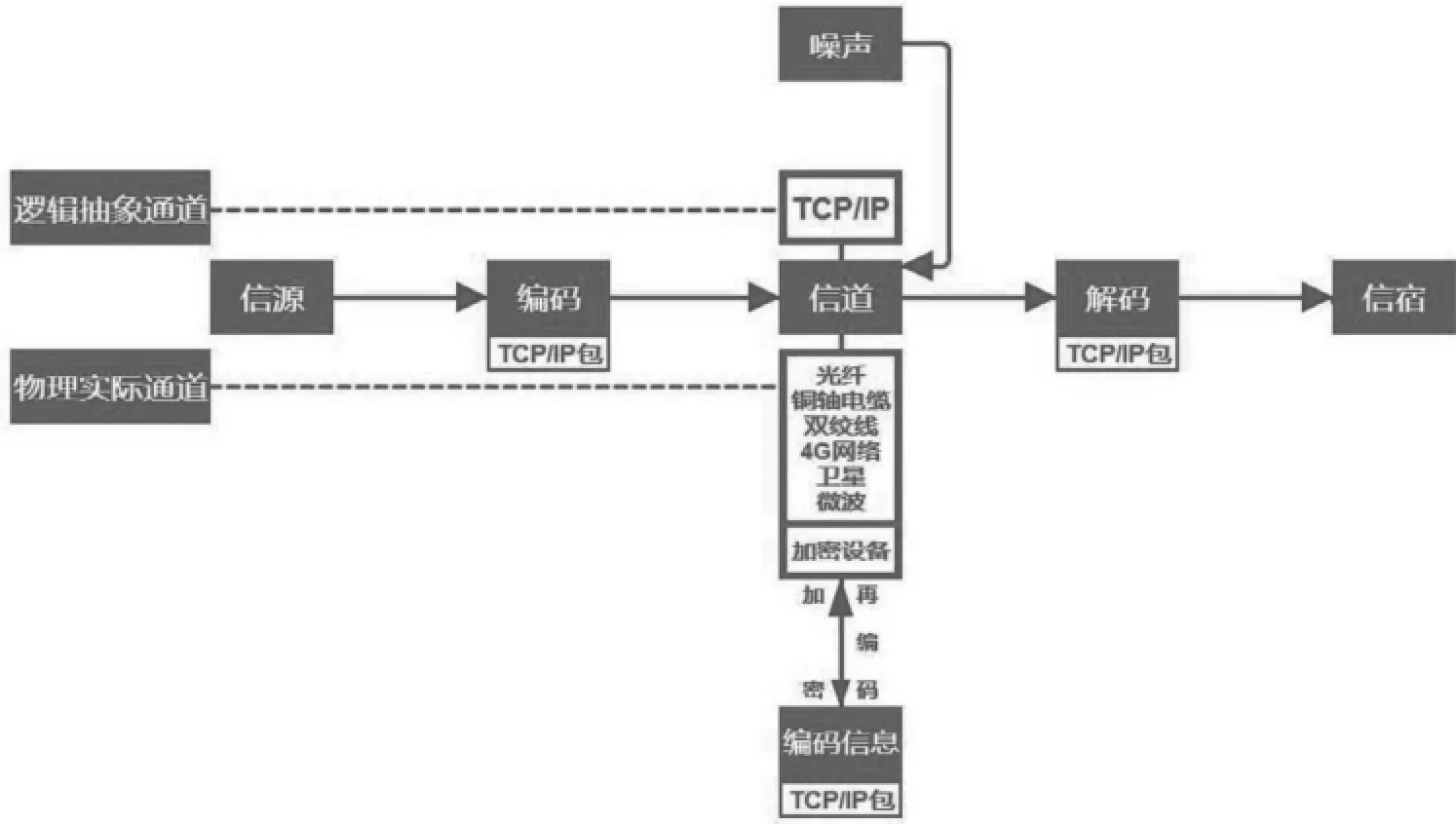

4 信息的傳輸模型

信息是有價值的一種客觀存在。信息技術主要為解決信息的采集、加工、存儲、傳輸、處理、計算、轉換、表現等問題而不斷繁榮發展。信息只有流動起來,才能體現其價值,因此信息的傳輸技術(通常在通信、網絡等)是信息技術的核心。信息的傳輸模型如圖1所示。

圖1 信息傳輸模型

4.1信源

產生信息的實體,信息產生后,由這個實體向外傳播,也就是信息的發出者。

4.2信宿

信息的歸宿或信息接收者。

4.3信道

傳送信息的通道。如:傳輸控制協議(Transmission Control Protocol,TCP)/網絡協議(Internet Protocol,IP)。信道可以從邏輯上理解為抽象信道,也可以是具有物力意義的實際傳遞通道。TCP/IP網絡是一個邏輯上的概念,這個網絡的物理通道可以是光纖、銅軸電纜、雙絞線、也可以是4G網絡,甚至是衛星或者微波。

4.4編碼器

在信息論中泛指所有變換信號的設備,實際上是終端機的發送部分,包括從信源到信道的所有設備。比如:量化器、壓縮編碼器、調制器等。使信源輸出的信號轉換成適用于信道傳送的信號。在應用中,通過編碼器將不確定的狀態轉換為某種確定的狀態,此時信息產生了,通過一系列的信號采集、加工、轉換、編碼,信息最終被封裝為TCP/IP包,推入TCP/IP網絡,開始傳播之旅。從信息安全的角度出發,編碼器還可以包括加密設備、加密設備利用密碼學的知識,對編碼信息進行加密再編碼。

4.5譯碼器

是編碼器的逆變設備,把信號信道上送來的信號(原始信號和噪聲的疊加)轉化成信宿能夠接收的信號,可包括解調器、譯碼器、數模轉換器等。在應用中,TCP/IP包被解析,信息將顯示在信宿上,發送者傳送信息的不確定性消除了。

4.6噪聲

噪聲可以理解為干擾,干擾可以來自于信息系統分層結構的任何一層,當噪聲攜帶的信息大到一定程度的時候,在信道中傳輸的信息可以被噪聲淹沒導致傳輸失敗。

5 信息系統的性能影響

當信源和信宿已給定,信道也已選定后,決定信息系統性能就在于編碼器和譯碼器。設計一個信息系統時,除了選擇信道和設計其附屬設施外,主要工作也就是設計編碼器、譯碼器。一般情況下,信息系統的主要性能指標,表現在信息的重復性和可信性。重復性指數據冗余程度,比如:“在信息的傳輸過程中,重復的傳輸同樣的信息”;可信性指數據的可信程度,比如:“信息的發出與接收是否一致”。為了提高可靠性,在信息編碼時,可以增加冗余編碼,猶如“重要的事情說3遍”,恰當的冗余編碼可以在信息受到噪聲侵擾時被恢復,而過量的冗余編碼將降低信道的有效性和信息傳輸速率。

[1](美)維納.控制論[M].郝繼仁,譯.北京:科學出版社,1962.

[2]CLAUDE E S.Communication under noise[J].Bell System Technical,1949(10):10 .

[3]CLAUDE E S.A Mathematical Theory of Communication[J].Bell System Technical,1948(6):6 .

Research on the impact of information transmission model on the performance of information system

Fan Xingfeng

(Southwest Information Center, Ministry of science and technology, Chongqing 401121, China)

This paper mainly summarizes two basic level information concepts of Norbert Wiener’s Ontology and Claude Elwood Shannon’s epistemology information and the information quality attributes, quantitative description and transmission model of them. The author aims at providing a solution to improve the performance of information system through the analysis of the main performance indexes of which.

information; quality attributes; transmission model; performance index

范興豐(1983— ),男,重慶,本科,項目經理;研究方向:信息系統集成項目管理。