傳承文明的重要載體

程金蘭

書籍是人類進步的階梯。紙的發明是書籍出版史上的一件重大事件,由于紙的發明和廣泛使用,帶來了紙質書籍從形式到內容、數量上的飛躍。

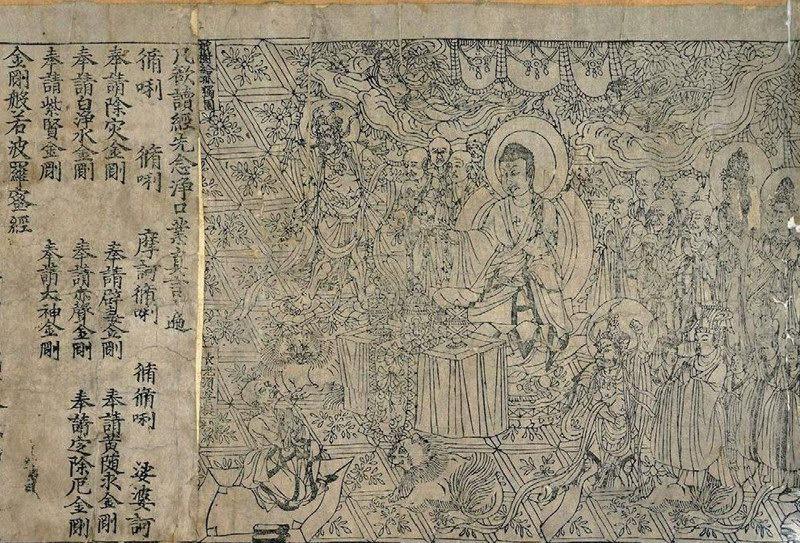

從東漢起,紙開始用于書寫。現存最古老的整部紙本書籍,要算三國魏甘露元年(256年)抄寫在“六合紙”上的《譬喻經》。唐代用“白經箋”“硬黃紙”來抄寫佛經等書籍。宋代則有專供抄寫佛經的“金栗箋”。最早的紙質印刷品是1900年在敦煌莫高窟發現的一卷雕版印刷精美的《金剛經》,經卷最后題有“咸通九年四月十五日”字樣。唐咸通九年,就是868年。這件由7個印張粘接而成、長約1丈6尺的《金剛經》卷子,圖文風格凝重,印刷墨色清晰,雕刻刀法純熟,是迄今所知世界上最早的有明確刊印日期的印刷品。這本《金剛經》卷子也被英國圖書館稱為世界上最早的書籍。此經原藏敦煌第17窟藏經洞中,現藏大英圖書館。

宋朝以來,印刷日益普遍,現存宋、元、明、清各種版本的書籍用紙,品質都很精良,具備薄、軟、輕、細的特點。原料大多是嫩竹和楮皮,偶爾也摻入了稻草等其他材料。明朝印書的紙,以白而牢的“綿紙”最為上乘,浙江開化所制品質特優的“開化紙”,則是清廷特別選為武英殿印制“殿本”書籍用紙。

紙張的輕便、廉價大大刺激了圖書出版業的發展。印刷術發明前,書籍靠手抄流傳,出現了不少孤燈抄書的感人事例,如《南齊書》記載沈轔士 “守操終老,篤學不倦年過八十,耳目猶聰明,……抄寫燈下,細書復成二三千卷,滿數十篋”。在考古發掘中發現了大量此期文書、寫經都是一字一字抄在紙上的。此時私人著書修史之風甚盛,晉《博物志》、《華陽國志》、北魏《洛陽伽藍記》、《水經注》、《齊民要術》等長篇巨著的出現,顯然與造紙技術的發展分不開。就這一時期的書籍形式而言,早期的這些紙質書籍抄本借鑒、沿襲了簡、帛書的樣式,人們把若干張紙粘連起來,成為一幅長紙,然后卷在軸上,稱卷子裝。從晉代到隋唐,紙書卷軸盛行一時。卷軸時代的書籍,雖然比簡策時代具有明顯輕便的優點,但也存在卷紙很長,查閱不便的缺點,于是人們對書籍的形式又作了改進,大致可分為經折裝、旋風裝、蝴蝶裝、包背裝、線裝等形式。

華夏典籍浩如煙海,博大精深,雖歷經劫難,但隨著社會的發展和印刷技術的進步,圖書數量不斷增多。西漢成帝時,劉向校定民間圖書13000多卷,其子劉歆編成我國最早的一部圖書分類目錄著作《七略》。隋唐時期,國家藏書幾經戰亂,但藏書數量遠比劉向、劉歆校定書籍的卷目多出了好幾倍。北宋由于印刷技術的提高,書籍數量日益增多。大型書籍《太平御覽》《冊府元龜》《文苑英華》各達1000卷之多。宋代除了官府刻書以外,私家、書賈、書坊刻書的數量更多。明成祖時編纂的《永樂大典》是我國最大的一部叢書, 2169人用了大約三年時間編22000多卷、11000多冊,約三億七千多萬字, 1900年西方列強入侵北京,《永樂大典》絕大部分被搶劫或燒毀,現存國家圖書館的只有200多冊了。另一部著名的大叢書就是清朝乾隆帝下令編的《四庫全書》。全書收集著作3503種,79337卷。另有《四庫全書總目提要》200卷,共分裝36000冊。參加這部書的工作人員有3800人左右,歷時10年,共抄寫了7部,分藏在北京、鎮江、揚州、杭州等地。這7部《四庫全書》,以后大多毀于戰火,僅有2部完整保存。

書籍是保存和傳播知識的最有力工具。我國典籍浩如煙海,不可勝數。它是我們祖先通過發明造紙術與印刷術并使二者聯姻后,為世人留下的最寶貴的精神財富,也是我國人民對世界文化最輝煌的貢獻。