黃河上中游水土保持減沙效果研究

李 敏

(黃河上中游管理局,陜西 西安 710021)

?

黃河上中游水土保持減沙效果研究

李敏

(黃河上中游管理局,陜西 西安 710021)

年輸沙量;水土保持;減沙效果;黃河上中游

采用逐步回歸方法,對1954—2012年黃河年輸沙量、降水量和水土流失治理度數據分3個時段進行了計算,分析認為:水土流失治理度較好地“解釋”了20世紀80年代以來黃河年輸沙量銳減的現象,回歸方程的顯著性水平均達到α=0.001;在1967—1987年時段,相同降雨條件下,水土流失治理度的提高不僅顯著減少了黃河年輸沙量,而且使年輸沙量對降雨的響應趨于“遲緩”,在1988—2012年時段,僅由水土流失治理度一個因子就能夠很好地“解釋”黃河年輸沙量的變化;在水土流失治理度超過55%時,計算年輸沙量僅1.2億t,以80%的置信度,黃河年輸沙量將小于5億t。

1 概述

1.1黃河上中游水土保持發展進程

根據各省區年度統計上報,從20世紀80年代初期開始,黃河上中游每年治理水土流失面積1.2萬km2左右,到2015年累計治理水土流失面積超過37萬km2,連同20世紀80年代以前的治理面積,合計統計上報水土流失治理面積超過45萬km2。受人為和自然因素影響,統計上報的水土流失治理面積數據中存在一定的“水分”。1985年以來,通過對典型小流域和重點治理區進行實地測量調查,不斷核實實際保存的水土流失治理面積。經過大量的核實工作,黃河中游一般梯田保存率為90%~95%、水保林保存率為70%~80%、種草保存率約為40%,故采用60%左右的綜合保存率對統計上報數據進行核實。根據黃河中游水土保持委員會第十二次會議報告推算,截至2015年底,黃河上中游共有水土流失綜合治理面積約26萬km2(表1)。從表1可以看出,黃河上中游地區自1980年以來水土流失綜合治理面積基本呈線性增加趨勢。

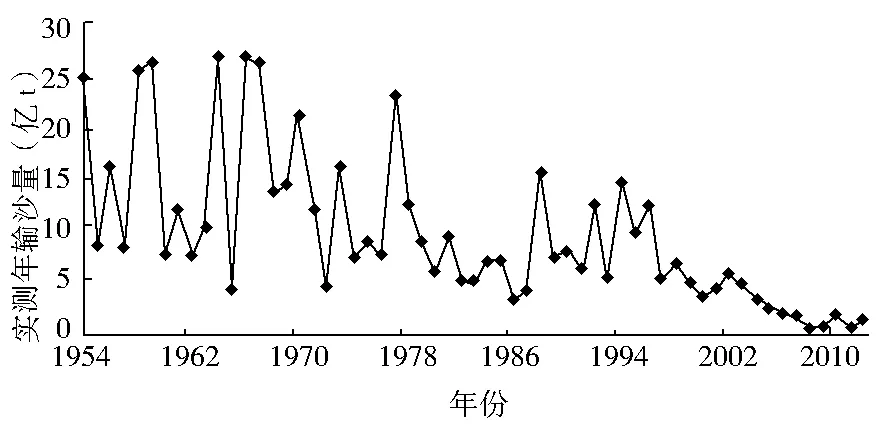

1.2黃河年輸沙量變化

表1 黃河上中游不同時期的水土流失綜合治理面積

1954—2012年的59年間黃河年輸沙量波動變化大體分為3個階段:①1954—1966年輸沙量持續高位,年輸沙量超過25億t的有5個年份,時段平均年輸沙量為15.66億t;年際間變化劇烈,1964年輸沙量超過26億t,1965年下降到僅4.26億t,1966年又超過26億t[1-2]。②1967—1987年為輸沙量驟降階段,年輸沙量從1967年的26億t以上波動減少到1987年的4億多t,期間出現1977年的特殊高輸沙量年份。③1988—2012年為年輸沙量持續遞減階段,時段平均年輸沙量5.7億t,進入21世紀后平均值僅為2.6億t(見圖1)。

圖1 1954—2012年黃河年輸沙量變化

2 研究內容

由上述分析知,黃河年輸沙量變化過程和黃河中游水土保持發展進程的變化趨勢具有相似性,而黃河泥沙又基本上來自流經黃土高原地區的渭河、北洛河、汾河和河口鎮(頭道拐)到龍門區間(以下簡稱“河龍區間”)的各支流,其中主要產沙區域為河龍區間。因此,本研究選擇渭河(華縣站)、北洛河(氵狀 頭站)、汾河(河津站)控制區域和河龍區間(以下簡稱“4站區域”)為研究區,探討黃河中游水土流失綜合治理措施的減沙效果。4站區域總面積30.05萬km2。黃河自1919年設站觀測,距今不到100年,選取資料較完整的1954—2012年作為研究時段,共計59年。

3 研究方法

根據水文學和水土保持學基本原理,河流年輸沙量的變化遵循統計學規律,水土流失綜合治理措施的減沙效益亦遵循統計學規律。因此,本研究將研究區域黃河年輸沙量的產生過程視為一個灰箱或者黑箱,采用逐步回歸分析方法,篩選具有物理成因概念和含義的解釋因子(自變量),對不同時段的資料進行計算處理,獲得符合水文學和水土保持學基本原理、仿真模擬效果好的計算結果,分析水土保持對黃河年輸沙量的影響。理論和研究成果表明,輸沙量與降雨和水土流失治理度等因子之間表現為非線性相關關系。為此,本研究對年輸沙量取對數形式,考慮到降雨對輸沙量影響的復雜性,對部分自變量也增加對數形式,以獲得更好的結果。

3.1降雨因子選擇

由于已知黃河泥沙主要源自河龍區間和汛期降雨(暴雨)產沙,因此對于降雨因子,初步選取4站區域年降水量及河龍區間年降水量、7—8月降水量、最大3日降水量、最大1日降水量等。河龍區間是黃河中游三大暴雨區之一,是黃河泥沙的主要來源區。為了精細地仿真模擬黃河年輸沙量的變化,將河龍區間劃分為5個亞區(圖2)[3],其中又將河龍區間的陜西北片和晉西北片合并為“河吳區間”片,采用這些亞區7—8月降水量、最大3日降水量和最大1日降水量等作為“解釋”黃河年輸沙量的備選自變量。以上共初步選擇22個降雨因子。考慮到59年系列降雨與輸沙量關系的復雜性,增加了降雨因子的自然對數(ln),使參與計算篩選的降雨變量達到44個。

圖2 河龍區間降雨分區示意

3.2水土保持因子選擇與預處理

為了使坡面治理措施與淤地壩相互協調,既不重復計算,又不產生矛盾,計算中對坡面措施面積、大型壩(骨干壩)壩控面積進行“耦合”與綜合處理。首先,將核實的坡面治理措施面積加上大型淤地壩(骨干壩)的壩控面積,并扣除二者的重疊面積,形成“水土流失綜合治理面積”(圖3),其中大型淤地壩(骨干壩)按20年設計淤積年限動態計算面積[4-5]。

圖3 水土流失綜合治理面積示意

為了使今后對不同時間和空間尺度的計算結果具有可比性,本研究將水土流失治理度作為參選自變量。水土流失治理度的計算公式為

式中:D為水土流失治理度,%;A1為水土流失治理面積,萬km2;A2為水土流失面積,萬km2。

4 計算結果與分析

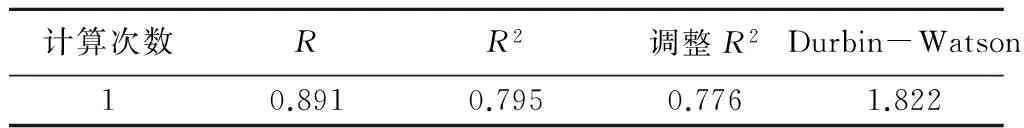

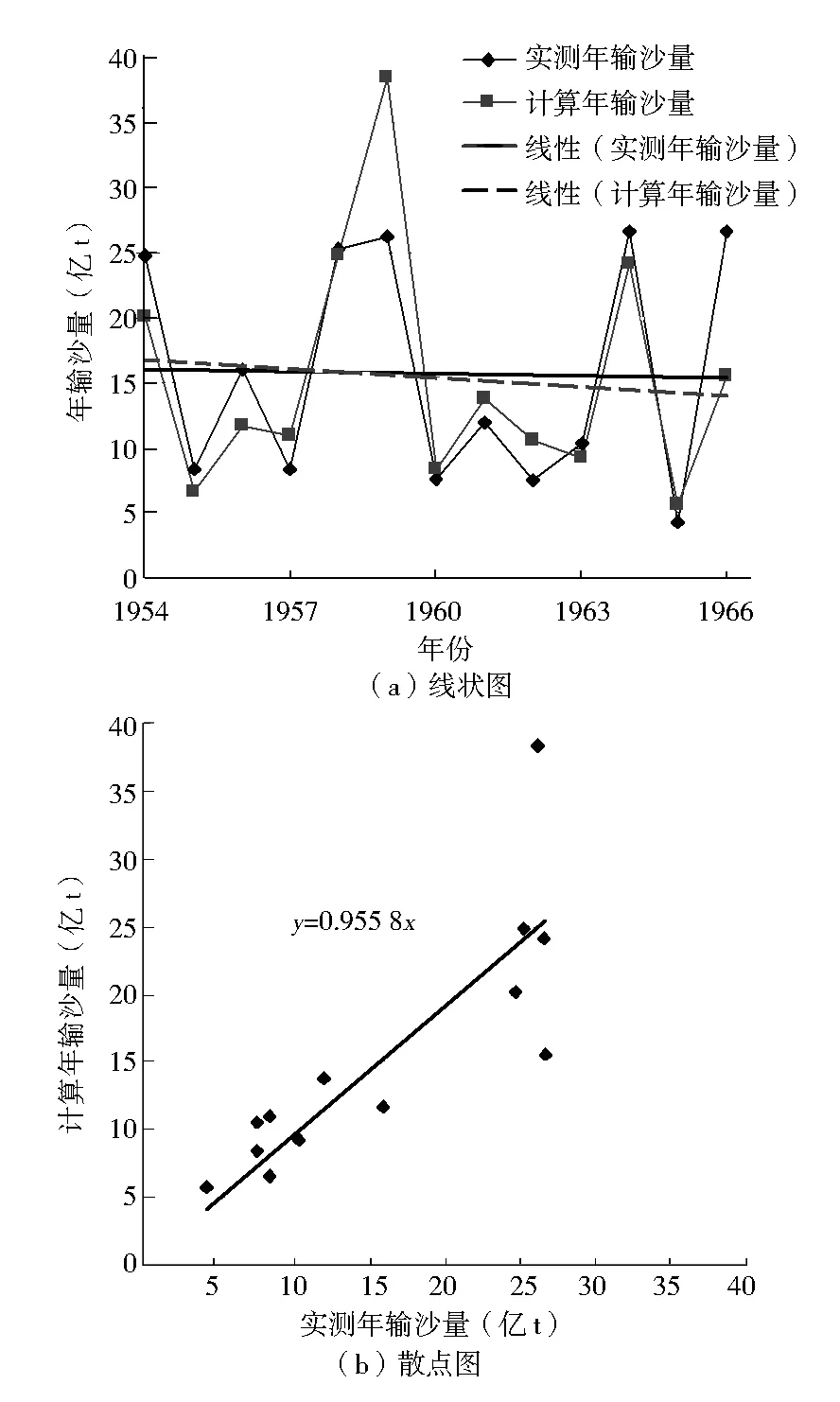

4.11954—1966年計算結果

1954—1966年研究區域黃河年輸沙量較大、年際間波動劇烈,水土保持工程規模較小,而且毀林開荒、毀林煉鋼,人為水土流失劇烈。對這一時段數據的計算結果表明,僅河吳區間7—8月降水量一個因子就可以“解釋”該時段年輸沙量近80%(調整的R2=0.776)的變化,河吳區間7—8月降水量與年輸沙量回歸計算結果見表2。

表2 1954—1966年計算結果

比較回歸計算值與實測值(圖4)可以看出,回歸計算年輸沙量與實測年輸沙量擬合較好,散點圖顯示計算年輸沙量為實測年輸沙量的95.58%。其中,1966年標準化殘差接近2、計算值明顯小于實測值。初步分析,造成這一現象的原因是該年黃河流域發生較大的局部暴雨,沖毀了部分水土保持工程措施,造成以往多年攔淤減少的泥沙在當年被沖入黃河,使“河吳區間7—8月降水量”不能夠“解釋”這些輸沙量,因而計算年輸沙量明顯小于實測年輸沙量[6-8]。

圖4 1954—1966年實測年輸沙量與計算年輸沙量比較

4.21967—1987年計算結果

4.2.1總體分析

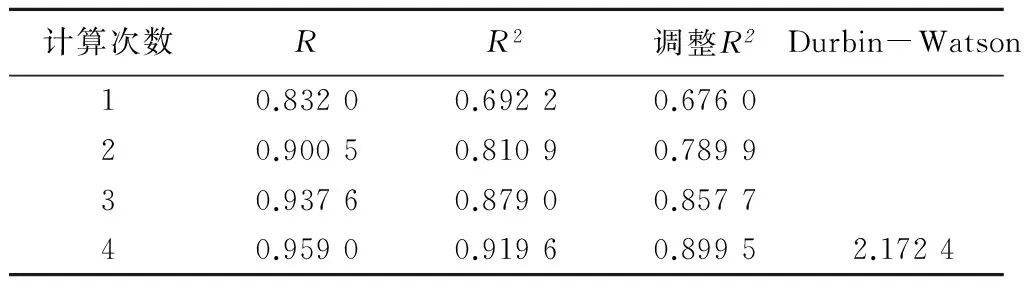

對1967—1987年數據采用逐步回歸方法,通過4次計算,先后篩選出由河吳區間7—8月降水量的自然對數、水土流失治理度、河龍區間最大1日降水量和區域年降水量的自然對數等4個自變量組成的回歸方程,其相關系數R=0.959 0(表3),顯著性水平α=0.001。

在逐步回歸計算中,河吳區間7—8月降水量的自然對數第一個進入回歸方程(表3),相關系數R達到0.832 0;第二次計算增加了水土流失治理度,使回歸方程的相關系數R超過0.9,調整的R2達到0.789 9,說明僅由河吳區間7—8月降水量的自然對數和水土流失治理度兩個因子就“解釋”了該時段黃河年輸沙量近79%的變化;第三次計算又增加了河龍區間最大1日降水量,使回歸方程的相關系數R達到0.937 6,調整的R2達到0.857 7;第四次計算增加了區域年降水量的自然對數,回歸方程的相關系數R達到0.959 0,調整的R2達到0.899 5。

表3 1967—1987年計算結果

篩選出的水土流失治理度自變量為負值,符合“水土保持是黃河泥沙治本措施”的基本原理;篩選出的河吳區間7—8月降水量的自然對數、河龍區間最大1日降水量和區域年降水量的自然對數均為正值,符合降雨產沙的基本規律[9-10]。

根據回歸方程,得出計算年輸沙量,將其與實測年輸沙量比較可以看出(圖5),計算年輸沙量與實測年輸沙量擬合很好,散點圖顯示計算年輸沙量為實測年輸沙量的95.76%。

圖5 1967—1987年實測年輸沙量與計算年輸沙量比較

4.2.2標準化回歸系數分析

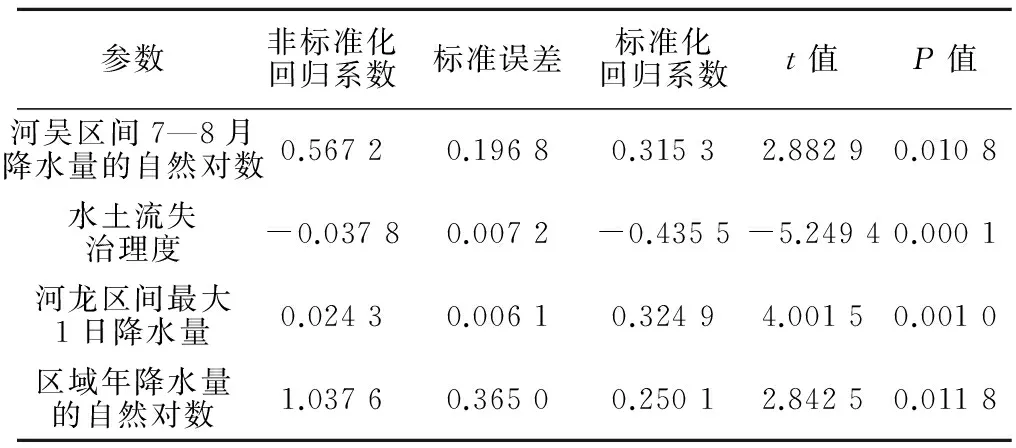

對第四次計算結果的4個自變量系數進行標準化處理(表4),去掉不同量綱和不同數量級的影響,分析各自變量在回歸方程中的相對重要性。水土流失治理度的標準化回歸系數為-0.435 5,河吳區間7—8月降水量的自然對數、河龍區間最大1日降水量和區域年降水量的自然對數的標準化回歸系數分別為0.315 3、0.324 9和0.250 1。水土流失治理度標準化回歸系數的絕對值最大,這一現象說明在由這4個自變量組成的回歸方程中,水土流失治理度對年輸沙量的影響最大,是該時段黃河年輸沙量驟降的主要因素。

表4 1967—1987年回歸系數

4.2.3三維空間圖形分析

由于水土流失治理度與年輸沙量之間是非線性關系,因此不同水土流失治理度對年輸沙量的影響程度不同,影響的過程(趨勢)也不同。根據回歸方程做出在相同降雨條件下不同水土流失治理度不同視角的三維曲面圖形,可直觀對比分析不同水土流失治理度對年輸沙量的影響程度和影響趨勢。為了做出三維圖形,將貢獻率最小的區域年降水量的自然對數固定為時段的平均值,選擇時段起始年(1967年)和時段末尾年(1987年),繪制水土流失治理度對年輸沙量影響的曲面進行比較分析(圖6)。

由于是對時段內河吳區間7—8月降水量的自然對數和河龍區間最大1日降水量兩個降雨因子全部組合的計算,因此在1967年回歸曲面中,兩個降雨因子同時取最大值時計算的年輸沙量超過35億t。從圖6可以看出,1967年和1987年的水土流失治理度對年輸沙量影響顯著不同。在曲面的最高點,即兩個降雨因子均處于最大值時,1987年輸沙量響應曲面比1967年輸沙量響應曲面降低約20億t;在曲面的最低點,即兩個降雨因子均處于最小值時,兩個年輸沙量響應曲面相差幅度約為5億t。對比分析說明,隨著水土流失治理度的增加,一方面總體上年輸沙量顯著減少,另一方面年輸沙量響應曲面在高降雨條件下的減少幅度大于低降雨條件。

比較圖6中1967年和1987年兩個年份的輸沙量響應曲面可以看出,1967年治理水平年輸沙量響應曲面陡峭,計算年輸沙量隨降雨的變化而急劇變化,計算年輸沙量最高與最低值相差約30億t;1987年治理水平年輸沙量響應曲面不僅較低,而且顯著平緩,計算年輸沙量最高與最低值相差約15億t。這一現象說明水土流失治理不僅大幅度減少了河龍區間黃河年輸沙量,而且使年輸沙量對降雨變化響應的敏感度降低[11]。

圖6 年輸沙量對不同水土流失治理度的響應曲面

4.31988—2012年計算結果

4.3.1回歸計算結果

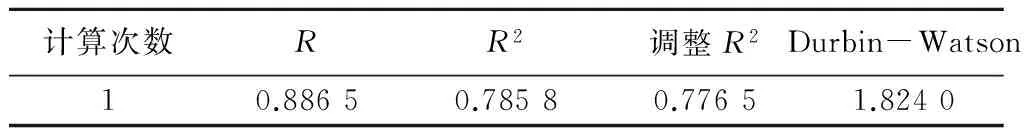

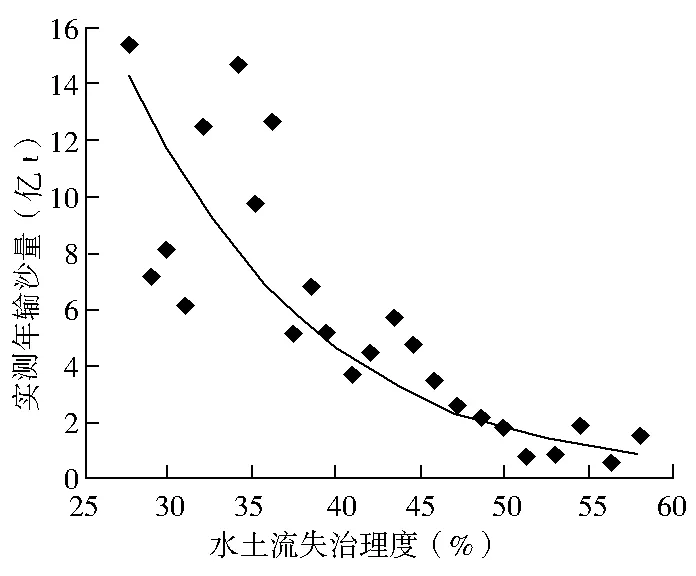

回歸分析表明,1988—2012年時段僅水土流失治理度一個因子就能夠“解釋”黃河年輸沙量77.65%的變化(表5),回歸方程的相關系數R達到0.886 5,顯著性水平α=0.001。水土流失治理工程的大規模開展是該時段黃河年輸沙量持續處于低位的根本原因。20世紀80年代初期實施的水土保持工程措施持續發揮水土保持效益,同時國家又在重點水土流失地區實施了多個治理項目,水土保持治理工程規模進一步擴大,水土保持對黃河年輸沙量的影響更加顯著(圖7)。

表5 1988—2012年計算結果

4.3.2減沙分析

截取1999—2012年的計算結果,分析計算年輸沙量變化趨勢(圖8)。可以看出:1999年水土流失治理度達到40%,計算年輸沙量小于5億t,其80%置信度上限不到15億t; 2010年水土保持治理度達到55%,計算年輸沙量僅1.2億t,其80%置信度上限小于4.5億t。根據1988—2012年數據分析,在當前水土保持治理程度,除非出現稀遇降雨事件,以80%的置信度,黃河年輸沙量將小于5億t。

圖7 1988—2012年水土流失治理度與年輸沙量回歸分析

圖8 1999—2012年計算結果80%置信度上下限分析

5 結論與討論

(1)從20世紀80年代初期開始,30多年來黃河上中游地區水土流失治理面積呈持續增長趨勢,截至2015年黃河中游水土流失綜合治理措施保存面積約為26萬km2。

(2)依據水土流失治理度和降水量與黃河年輸沙量間的統計學關系,將1954—2012年劃分為3個時段,采用逐步回歸方法對觀測數據進行計算分析,結果表明,水土流失治理度較好地“解釋”了20世紀80年代以來黃河年輸沙量銳減的現象,說明水土保持是黃河年輸沙量減少的主要因素。

(3)在計算時段內(以1967—1987年時段為例),相同降雨條件下,水土流失治理度的提高不僅顯著減少了黃河年輸沙量,而且使年輸沙量對降雨的響應趨于“遲緩”。由此,在1988—2012年時段,僅由水土流失治理度1個因子就能夠很好“解釋” 黃河年輸沙量的變化。

(4)根據現有數據分析,在水土流失治理度超過55%時,以80%的置信度,黃河年輸沙量將小于5億t。

[1] 水利部,中國科學院,中國工程院.中國水土流失防治與生態安全:西北黃土高原區卷[M].北京:科學出版社,2010:63-67.

[2] 陳先德.黃河水文[M].鄭州:黃河水利出版社,1996:80-88.

[3] 徐建華,李曉宇,陳建軍,等.黃河中游河口鎮至龍門區間水利水保工程對暴雨洪水泥沙影響研究[M]. 鄭州:黃河水利出版社,2009:73-74.

[4] 中華人民共和國水利部.水土保持治溝骨干工程技術規范[M].北京:新華出版社,2003:2.

[5] 李敏,王富貴.黃河河龍區間年輸沙量的仿真模擬[J].人民黃河,2013,35(4):37-40.

[6] 黃河中游水文水資源局.黃河中游水文(河口鎮至龍門區間)[M].鄭州:黃河水利出版社,2005:54-55.

[7] 黃河水利委員會,黃河中游治理局.黃河水土保持志[M].鄭州:河南人民出版社,1993:284-287.

[8] 黃河上中游管理局.淤地壩試驗研究[M].北京:中國計劃出版社,2005:60.

[9] 胡一三.中國江河防洪叢書·黃河卷[M].北京:中國水利水電出版社,1996:124-129.

[10] 趙文林.黃河泥沙[M].鄭州:黃河水利出版社,1996:48.

[11] 李敏.水土保持對黃河輸沙量的影響[J].中國水土保持科學,2014,12(6):23-29.

(責任編輯李楊楊)

S157

A

1000-0941(2016)09-0068-05

李敏(1952—),男,江蘇徐州市人,教授級高級工程師,學士,主要研究方向為水土保持數學模型。

2016-08-02