中國式居住的覺醒

中國高凈值人群對“家”的審美正在發生著變化,“歐陸風情”逐漸式微,中式傳統的審美被推崇并貫穿至住宅產品的開發中,居住品味的興起與流變,被解讀為中國傳統文化自信的回歸。

中式居住審美興起

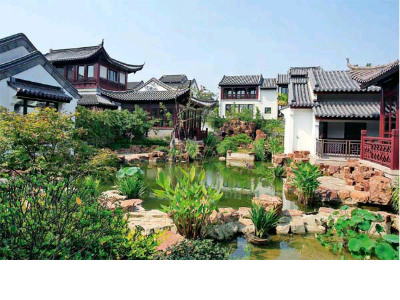

越來越多的富含濃郁中國傳統文化氣息的住宅產品取得成功,泰禾院子系列、龍湖源著、綠城的桃李春風,都以中國傳統文化貫穿產品,講的是中國故事。不久前,藍光地產在蘇州的雍錦園和成都的雍錦王府先后對外開放,這兩座以中式園林為藍本的“新中式”受到高凈值階層的追捧。

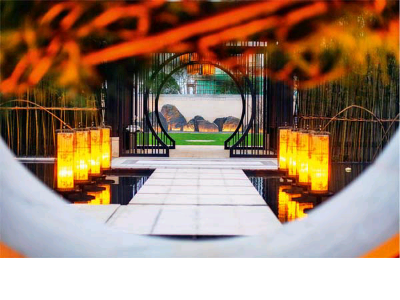

蘇州雍錦園——漏窗借景

這股中式住宅風,也吹到了海外。知名豪宅開發公司Domvs London創始人喬恩·奧布萊恩說,過去10年前,中國客戶的要求通常是建造歐洲風格的住宅。現在,他開始接到很多訂單,客戶要求建造風格是中式風格。他的公司考慮在杭州開發大型住宅項目,初步的規劃已經開始考慮融入風水原理,要用中國的傳統亭臺樓閣來迎合市場的需求。

中國房地產指數研究院的研究表明,盡管總的來說高端買家仍然更喜歡西式風格的別墅公寓,但需求正在變化,從衣食住行至禮樂文章,一種寄情于山水的生活愿景正在城市人心中泛起漣漪。

在過去20多年里,托斯卡納、法式、西班牙式等西式風格主導著中國的居住審美。無法統計中國城市里有多少名為“東方曼哈頓”“陽光愛琴海”“劍橋名苑”“羅馬花園”“香榭麗舍花園”的住宅小區。

“西化”似乎成為“文化”的代名詞。北京大學教授張頤武在一次聚會上與開發商開玩笑:“我覺得20年來中國房地產是驚天動地的革命事業,他們把整個歐洲,整個美國都搬到北京周圍。我在北京看到一系列歐洲的地名,我的一個朋友,他搬到一個小區叫海德堡,他寫文章時就寫的是‘于海德堡。我們希望像歐美人一樣的生活,今天突然就在我們身邊了。500米以外就是歐洲,300米以外就是美國。”

這種西化并非偶然,在張頤武看來,中國古代的居住文化在現代化和城市化過程中斷檔了,新的文化并沒有及時有效地建立起來,于是造成了今天我們的居住文化傳承性很差,沒有深厚的歷史文化積淀。在他的觀察中,現代中國對住宅的審美正在進入第三個階段。第一個階段是“大”,大宅。過去大雜院擠在一起太痛苦了,沒有任何私密性,一旦條件好點,就想空間盡量放開。所以,改革開放后,房地產的第一步是滿足了大。第二個階段是“豪”,體現在風格追求上,恨不能把世界各大洲的風格全都搬過來。中國人與世界接軌,其實是向西方看齊,這是因為100年來中國人所有的文化想象都是在更優越、更發達的西方。

第三個階段是“美宅”,當所有風格都試過之后,達到隨心所欲又不逾矩的狀態。隨著國家經濟實力的增加和對中國傳統居住文化的自信心重建,人們意識到,生活需要現代化,而情感表達卻需要中國化,反映中國傳統建筑的人文價值,于是以“中式”所包含的中國傳統建筑的文化符號重新被喚醒。

成都雍錦王府

清華大學建筑學院副教授周榕把這個稱為“一個從肉體居住到精神回歸的過程”。在過去的10年里,在房地產商品化的浪潮之中,購房者能夠顧及的僅僅是肉體上的居住滿足,而忽略了心靈的棲居。

“現在中國社會已發展到一定階段,可以重構這個文化了。但這需要新的磨合,需要有人不停地站在文化角度提醒住宅建造者和居住者,否則居住文化重構的過程將變得更長。”周榕認為,從過去簡單快捷的西式建筑風格到現在的中西合璧、洋為中用,這也是中國房地產市場更加成熟的表現,這種既有現代建筑手段又有中國元素符號的建筑風格,將在未來相當長一段時間內,成為中國住宅領域的一種趨勢和潮流。

人的需求決定了住宅產品的走向,而沉積了人文歷史的建筑風格又影響著人類社會的發展。“人因宅而立,宅因人得存,人宅相扶,富康安逸。”當具有鮮明風格的建筑逐漸形成一個體系,它便不可避免地成為最能體現城市精神與社會風貌的標志。作為一個人居群落最為直觀的外在特征,建筑將文化載體的特性發揮得淋漓盡致。

隨著人與城市間關系的不斷演進,住宅所擁有的“舒適”已不再指向單純的身體需求,而更多是人們對棲身之所的心理需求。對地域的認同,對品質的追求,皆來自人們最為本真的對“家”的情感回歸,中式空間此時便成為思維與情緒安放的場所。

蘇州拙政別墅外景

“新中式”更像是“心中式”

藍光地產決定將提供的高品質住宅產品以“新中式”的面貌展現出來,是有諸多考量的:中式傳統等和現代的生活方式如何融合?過去家族式的生活形成的建筑形態,如何改良以適應現在家庭式的生活方式?什么樣的東方居住理念能發展下去?空間審美與現代的高科技相結合如何找到平衡點?

在藍光地產集團總建筑師郭震看來,房子給人帶來的最大收益莫過于生活收益,中國人選擇居所總是被強加了太多外在的、歷史的東西,房子凝聚了人們的欲望、情感、審美、希望和追求。如同麻省理工學院建筑學院教授凱文·林奇所說,“人類是最有領域感的動物,即善于利用空間來控制人與人之間的交易,會維護領域的所有權,以保證擁有其資源,從空間的控制產生心理結果,如擔憂感、滿足感、光榮感、屈從感”。

過去的住宅產品,西方建筑符號隨處可見。在這個過程中,人迅速扔掉自己的生活習慣、文化、喜好,不去思考真正需要的居住空間是怎樣,而是追求一些供別人觀看、供自己炫耀的東西。

價值觀已經發生了變化,人們在滿足了安居樂業的最基本要求后,開始追求平和詩意的心境、田園風光的愜意,開始向往陶淵明“采菊東籬下,悠然見南山”的那份自得,開始向往逃離都市,歸隱山林,出現了“逆都市主義”“新都市主義”“準都市主義”等各種“主義”。

郭震認為,人們在生活品質的追求上已經全球化,趨勢不可逆轉。面向未來的居住產品,一定是具備全球化審美的。因為環境因地域而有所區別,所以中式建筑更要注重風格和舒適度的統一,不斷萃取西方現代化建筑對于舒適度上的考量。這種審美不僅僅是空間上,也是細節上的。所以,推出雍錦系列產品集中展示了藍光對“新中式”的理解:現代化的精致,但卻是骨子里的中國。

藍光為其蘇州雍錦園定制了“雍錦八景”,這之中有傳統中式園林的硬景,如廳、壁、亭、閣、廊,以及軟景澗、泉、池和桃、櫻、梨、桂、梅、荷、海棠、玉蘭等四季花海,松、竹、楓、柏等珍貴樹種。同時,特邀蘇州園林建造者傳人“香山幫”,按“折、合、開”傳統空間秩序,通過空廊、洞門、空窗、漏窗、透空屏風等蘇州造園傳統手法的應用,打造有步移景換的小趣,又有登高望遠的開闊,極目四野的舒暢,讓客戶的中式情懷在此落地。

完全的仿古,只是形式大于內容,并不能滿足現代人的使用要求。在解決景觀的功能性上,雍錦園做了許多創新嘗試:增加軟景資源,比如山水疊水的設計,引入瀑布般跳躍靈動的生活場景。同時,鏡面水的設增加景觀互動性:為避免傳統中式景觀參與性不高的劣勢,雍錦園開辟了更多公共空間,比如開闊的活動草坪、古箏臺、瑜伽臺等,以承載較大的人流量,提升功能性,讓中式園林更好用。此外,還加入現代人生活場景:預留戶外會客廳、老年健身器械、寵物活動區等配套設計,滿足現代人更為豐富的生活方式。

環境的平和與建筑的含蓄烘托出“靜”“凈”相生的居住理念,使建筑序列與生活密切結合,尺度宜人不曲折,造型簡樸而精致。利用“墻”“院落空間”等中國建筑元素,通過空間、時間的對比和共性,探求一種和諧與共鳴,從而形成一種打破時間、空間限制的全新建筑環境,營造出純粹地道的中式居住環境,又兼具現代氣質。

成都的雍錦王府同樣如此,黃銅、花崗巖、紫銅、漢白玉等傳統型材的運用,為園林在細節處打上“中式”符號。建筑整體造型采用新中式風格,通過對傳統立面要素的抽象化提煉,加入現代元素,在細節上保持了中式的語調及精致的美感,以虛實對比的設計手法體現中式建筑內斂而大氣的特點,即便是公寓類型的空中別墅產品,也保留傳統中式建筑屋檐、實墻等典型元素,又以現代建筑的材料和建造工藝,吸收現代居住的理念,在簡潔中彰顯細節,營造了傳統與現代的和諧統一。

李漁對于園林的論述認為“開窗莫妙于借景”,《園冶》中,提出“取景在借”的妙論,其借法多樣:遠、鄰、仰、俯,各得真趣,于是出現了漏窗這一樣式。在雍錦王府里我們也發現了漏窗,在內園水景的右側,布滿祥云圖案的大理石透景景觀墻,通過漏窗使被分隔的內景與外景空間融合,達到分而不隔的效果,使園內外的景色遙相呼應。

美學大家宗白華先生曾論:美的對象之第一步需要間隔。圖畫的框、雕像的石座、堂宇的欄桿臺階、劇臺的簾幕、從窗眼窺青山一角、登高俯瞰黑夜幕罩的燈火街市,這些美的境界都是由各種間隔作用造成。正是這種間隔,戲劇化地生成了一種美感形式,將平常事物變得可觀。

藍光地產新中式的獨到之處也就在于鋼筋水泥的包圍中,它如同一本零落的線裝書,優雅地插在現代城市的書架上。在郭震看來,未來中式空間是古典美學和現代審美的完美邂逅,沒有刻意的渲染,也沒有繁縟的修飾,一切看上去都簡簡單單又不失凝練氣質,并回歸人文價值。所以,郭震說:“藍光的‘新中式更像是‘心中式,好的住宅產品應該刺破形式主義的皮囊,坦陳人的七情六欲,并繼續深入,刺醒久已沉睡的靈魂。我們希望生活在這里的人,能感受到家的溫暖,根的情懷,是中國式的,也是世界的。”

中而新與現代雅致生活

中國人的家,這簡簡單單的五個字實現起來確實漫長而艱辛。這是每一個開發商在運營一個房地產項目時都要面對的問題,最終決定開發商在平地拔地而起過程中扮演一個怎樣的角色和承擔起怎樣的責任。是傳承者、開拓者,還是復制者?突破還是融合?是擺在每一個開發商面前的現實問題。

居住需求帶來的產品更迭換代從未停止,在消費升級的背景下,面積、綠化、容積率、配套、奢華程度等傳統指標已經不能完全滿足未來人們的需求,提供什么樣的居住文化,倡導怎樣的生活方式,正在被產品提供者思考。正是在這樣的背景下,中式居住開始覺醒。快速發展的現代生活逐漸把中國傳統文化甩在人們的視野之外,那些傳承著和諧雅致的中國傳統文化精髓的居所,開始被人們渴望。

居住是個系統工程,一種好的居住應該要適應生活方式、社會組織方式和它們隨之產生的文化。在張頤武看來,中式居住的覺醒代表著中國文化的復興。現在的問題是,用怎樣的“新中式”去迎合現代人的生活方式?

說到新中式,不能不提梁思成先生。梁先生稱:一等建筑“中而新”,二等建筑“西而新”,三等建筑“中而古”,四等建筑“西而古”。

成都知名畫家廖新松是藍光的業主,他更喜歡歐式風格,但仍被雍錦王府的“中而新”所打動,他欣賞能安放心靈的空間,能懷古思今,能游刃有余。住宅是一個載體,它承載了主人的情懷和記憶。不論是過去達官貴人的“高樹蟬聲秋巷里,朱門冷靜四賢壁”,還是尋常百姓的“天棚魚缸石榴樹,老爺肥狗胖丫頭”,不管是如今藏匿于北京胡同里的四合院,還是處處體現了江南民居特質的“青磚小瓦馬頭墻,回廊掛落花格窗”,都各自記錄不同人生活的點點滴滴。

一座大宅、一方院落、一圍老樹,這種人文情結,是現代城市居所“空中樓閣”所完全無法比擬的。城市生活是具有吸引力的,但城市土地是稀缺的,密度較高的住宅是主流,如何在向上生長的居所中實現“中而新”?在著名設計史論家、美國洛杉磯藝術中心設計學院教授王受之看來,新中式住宅不再是中式元素在建筑中的簡單應用,而是融合中式文化內核的產品。

回到現代,人們對院子的追求,顯然是為了體驗“采菊東籬下,悠然見南山”的悠然生活,尋求一種“入則寧靜,出則繁華”的生活追求。雖然當下以院子為主打的住宅產品總是會強調一定程度占地面積的“奢侈生活”,其實這更是一種精神上的自由寫照,催生的是人本上的真性情,是中國精英階層對“處飾之終,飾終反素”的生活方式的向往,是對“平淡自然”“返璞歸真”特征的進一步強化。

“我知道西方人的現代居住環境比東方的更科學,但是東方住宅形態和東方建筑形態中卻有一種西方住宅所沒有的人文的因素,它可能不是物理性第一的,但是絕對是心理性的,能夠使你感動、喜悅、憂傷、悸動。”在王受之看來,將咫尺空間打造成可安放心靈的“家”就是“中而新”的突破點。在古典與現代、城市與自然的矛盾關系中找到平衡點為創新的原點,提煉出賴特的有機建筑理念與中國庭院的圍合哲學,讓建筑生長在詩意的自然中。而這也正是藍光地產等人居開發商正在尋找的融合點。

郭震指出,羅馬人把希臘人的立柱搬來,以更科學、更精確的幾何原理和人體比例關系加以改造,從而使它更秀氣、更漂亮。拉美建筑師在挖掘印第安文化的基礎上,借鑒西方現代主義原理,又糅進已在南美扎根300余年的巴洛克風格,創造出形式多樣、空間豁亮、色彩濃郁、講究光影反差效果的建筑藝術。他們的學習或借鑒都著意在自己的創造,而且緊密結合本國、本民族的實際,把兩種文化加以“嫁接”,從而產生出第三種形態的新品種。

“中國經濟的發展,民族自信心的建立,必然引領中國文化的回歸。”郭震說,國人的生活觀,天、地、人是一個整體,人不是孤立地生活在世間,而是與天地四時、周圍環境密切相關的。在這里,是隱于現代都市緊張生活的世外桃源。無論是儒釋道諸家有關修身養性的哲理,還是與古琴舊棋、花鳥蟲魚共享一刻平靜,又或是與三五老友大談金石書畫,怡情養性,非為生活而生活,而是為追求而生活,由物質上的享受升華為精神上的求索。“而這將是中國式居住覺醒的內涵。”

“骨子里的中國”

——專訪藍光地產集團總裁張巧龍

我們現在的住宅產品大量借鑒西方的生活方式,“去西化”并非解決方式。在世界視角下實現新的中式住宅,讓中國文化回歸,讓中國人找到理想的“家”,是藍光地產的解決方案。繼承與融合,是我們專訪藍光地產集團總裁張巧龍時,他提到最多的關鍵詞。

文 程清

問:中國高凈值人群在選擇居住產品上,發生了從歐陸風情到中式風格的明顯變化,是什么讓中式風格的居住審美興起?

張巧龍:中國房地產發展的前30年,提供的居住產品基本都是“拿來主義”的風格。這種舶來品的居住文化,缺少深層次文化理解的支持,尤其是隨著中國物質居住生活的不斷提高,人們對精神層面的居住需求也不斷增大,“拿來主義”的生命力到達了最高點。而真正決定建筑形式生命力長短的根本,是文化底蘊,是每個國家在漫長文化沉淀中所保留下來的精華對我們造成的欣賞尺度的差異。

中國人含蓄、內斂、尚雅,中式居所追求的正是安寧靜謐的氛圍,追求天人合一的自然美,是中國幾千年積淀下來的文化信仰和精神追求、價值取向和審美尺度。這種文化理解不用你揣摩,它就在每個人的骨子里,是中國文化和中國情結的烙印,它的生命力是持久的永恒的。不管舶來品如何華貴、如何氣派都無法代替對“自己家”的向往。

問:新中式、新本土的提法并不鮮見,如何評價藍光地產產品的新中式?

張巧龍:我們的選擇是融合,中學為體,西學為用,用現代建筑技術及手段對中國文化進行表達。一方面,要符合當代人的居住要求,在居住的舒適度上給予硬性保障;另一方面,增加科技的技術含量,增加節能環保材料的使用,在更適合現代人生活方式上給予支持。我們對新的中式居住空間的理解,不是簡單的中式元素的堆砌,而是汲取古人的智慧,回到東方文化的根基和精神氣質的土壤里,延續中國傳統家居文化的核心內容和精神內涵,再使用現代的表現形式,提倡本國化、本土化的中式精致生活方式,是古典的,也是現代的。我們是骨子里的中國。

問:發展這類居住產品,是不是也意味著藍光地產開始去迎合改善型居住需求并做出相應的方向調整?

張巧龍:我們的產品定位方向將以改善型產品為主。未來2~3年改善型產品要占到住宅產品系比重的70%,同時,產品設計向標準化和滿足客戶需求的方向發展。今年,藍光地產針對改善型需求市場進行全新產品系塑造,目前已構建以雍錦系為主的高端改善型產品,以公園系為入門級改善型產品,構成全系改善產品線。由于市場導向與產品戰略發生方向性的變化,因此藍光地產的內部管理也進行了變革。管理是企業對自身競爭能力的塑造,如何打造、哪些需要著重強化,是我們重點思考的問題。

問:什么樣的地塊、城市,會選擇類似雍錦系這樣高端的、代表新中式風格的產品落地?

張巧龍:新中式風格只是我們提供滿足現代人居住理念的產品的方式之一,做好的產品是我們的終極目標。雍錦系的產品將更加關注智能化、個性化和舒適感,為業主提供更舒適的空間。我們為雍錦系建立了非常細致的產品標準:在選址上要求必須在城市主流地段,周邊有完善的城市配套或城市核心資源;在產品設計上以舒適度、個性化為首要考慮目標,考慮家庭三代人居住需求等。具體到城市布局上,這和今年的經營策略一脈相承:投資聚焦高價值區域。我們認為,北京、上海、蘇州、南京、南昌、合肥等,是具有高投資價值的城市。從投資分配上來看,高價值區域投資額將占到80%以上。

問:高周轉、規模化儼然已經成為房地產企業做大的唯一法門。似乎房地產企業的未來只有做大這一條路。對此你如何看?

張巧龍:地產行業發展到今天,市場終于要以淘汰賽的方式檢驗企業的誠意了。在目前的競爭中,一定的規模是需要的,甚至是一個必要條件。因為沒有一定規模的企業,必然會在融資能力、品牌接受度、材料采購、資源整合和占有、成本和風險控制等方面全面落于下風,讓公司掌控資源的能力、城市覆蓋的能力,或是實現戰略意圖的能力,都會受到很大的制約。當然,我們也注重公司在發展能力、盈利能力、治理結構、抗風險能力等指標上顯著提升。

市場決定了企業必須選擇高周轉,房地產投資是中長期型投資,要求減少資金占用,少支利息,高周轉同時可規避開發風險,包括政策、銀行、稅務、市場、材料成本等風險。房產行業是一個強調資金鏈的行業,唯有資金周轉快,企業才可以在競爭中立于不敗之地。

問:高端住宅產品去實現高周轉,你們實踐起來有哪些經驗?

張巧龍:一般來說,大家對“高周轉”的認識與了解,是從項目的去化速度而來的,而去化速度很大程度上由供求關系決定。所以在目前“剛需庫存高企、改善需求逐步釋放”的市場環境下,剛需也不一定能“高周轉”,反倒是改善型產品能“快起來”,因為市場需求是第一導向。

在改善型產品當中,我們仍會考慮產品的總價段、競爭力、內涵。因此,除了自然資源、城市資源等項目既定優勢外,藍光針對旗下改善型產品標配了智慧社區、綠色環保、生活家、金管家等服務,以提升競爭力。在產品設計、施工工藝工法等方面,藍光也通過合作伙伴的重新篩選確保項目品質顯著提升。經過一系列調整,藍光對“改善+高周轉”戰略有充分的信心。

問:未來的居住產品,核心是要把握當代人對傳統居所的審美,同時又能迎合當代人對居住產品的需求?

張巧龍:是的,中式風格的流行,并不意味著要杜絕外來的文化,本土化也不是簡單地模仿過去。居住產品要有時代感,因為建筑是歷史的,記載了所處時代意識形態的東西。

我們對居住產品的要求有一個大概的要求:要體現人們的幸福感,所以我們從居住文化入手,按照中國人當前的心理狀態和價值觀以及對社會的理解來造房子。世界視角或許是最重要的一種,它幫助我們透過別人的眼睛發現自己,認清自己,繼承自己。對于適應現代住宅的東西應該大力繼承,對于無法適應現代發展潮流的東西應該有所革新。

蘇州雍錦園——漏窗借景

成都雍錦王府

蘇州拙政別墅外景

上圖:蘇州雍錦園入口處——香山幫匠人打造的“假山壘疊”

下圖:合肥雍錦半島匠心獨具的建筑造型

藍光地產集團總裁張巧龍