新的定位,新的發掘

——從《翻譯適應選擇論》到《生態翻譯學》a

胡庚申 澳門城市大學 /清華大學劉愛華 澳門理工學院

新的定位,新的發掘

——從《翻譯適應選擇論》到《生態翻譯學》a

胡庚申 澳門城市大學 /清華大學劉愛華 澳門理工學院

生態翻譯學方興未艾,穩步發展,但譯界對《生態翻譯學:建構與詮釋》(《學》)與其初期研究《翻譯適應選擇論》(《論》)之間的異同尚有“未分清”的現象,對《學》在《論》的基礎上的更新和變化也有“未看到”的情形,而這種情況又往往容易引起不同程度的曲解或誤讀。本文從理論話語體系的立論與定位、哲學基礎、研究對象、研究方法、譯論取向、翻譯定義、核心理念、研究內容、關鍵術語等多個視角,擬對《論》與《學》的異同進行比較和區分。通過對比辨析可以看出,《論》與《學》分屬不同層面,因而有很大的不同。相對于《論》而言,《學》中已有諸多重要變化,既有新的定位和取向,更有新的發掘和超越,是以《論》為基礎的譯論新發展。

翻譯適應選擇論;生態翻譯學;定位;區別

1.引言

發端于中國的生態翻譯學迄今已走過了15年頭,目前正在穩步發展。但一個時期以來,仍有一些人士或尚“未分清”10年前的翻譯適應選擇論(見2004年胡庚申著《翻譯適應選擇論》,以下簡稱《論》)與當前的生態翻譯學(見2013年胡庚申著《生態翻譯學:建構與詮釋》,以下簡稱《學》)之間的不同;或尚“未看到”從《論》到《學》的更新與變化;或尚“未理清”《學》與《論》之間的區別,等等。而這些情況又往往容易導致對生態翻譯學不同程度的曲解或誤讀。例如,且不說在某些對生態翻譯學存有質疑或提出商榷批評的文章里,即便是在應用生態翻譯學理論的文章里,乃至在認同和褒揚生態翻譯學研究的文章里,也不乏對生態翻譯學有這樣的歸納和描述:

“生態翻譯學是自中國本土衍生的一種翻譯學理論 …… 它所借鑒的是達爾文的‘自然選擇,適者生存’的原則,從‘適應’和‘選擇’的視角對翻譯的本質、過程、標準和方法等方面作出了新的闡釋,論證并建構了‘翻譯適應選擇論’。”(童婧, 2013)

“生態翻譯學是關于英漢翻譯的一種新理論 …… 該理論采用生態學的視角,以達爾文生物進化論中‘適應/選擇’的基本原理為指導,提出了‘生態環境’、‘適應與選擇’、‘自然選擇’、‘適者生存’、‘汰弱留強’、‘求存擇優’等一系列基本概念和觀點。”(葛爽婷, 陳友軍, 2013)

“‘事后追懲’是生態翻譯學中核心觀點之一 …… 翻譯作為一種社會活動,它遵循‘適者生存’、‘汰弱留強’的生物進化法則。”(陳金蓮,2014)

類似的概括和表述很多,不一一列舉。然而,但凡關心生態翻譯學研究和發展的人士可能都會知道,所有這些,其實大都還是10年前《翻譯適應選擇論》中的一些表述和說法,它們與當前開展的生態翻譯學研究已有相當大的不同和差別(胡庚申, 2004, 2013)。

因此,為了進一步釋疑解惑,也為了消除某些誤讀和曲解,特別是為了對生態翻譯學有個較為完整的了解和準確的理解,本文擬從話語體系的立論與定位、哲學基礎、研究對象、研究方法、譯論取向、翻譯定義、核心理念、研究內容、關鍵術語等多個視角,對《論》與《學》的異同進行比較和區分。此前,本文作者之一曾發表了“生態翻譯學的‘異’和‘新’——不同翻譯研究途徑的比較研究并兼答相關疑問”(胡庚申, 2014: 104-111)一文,著重闡述了生態翻譯學與國際上其他翻譯研究途徑的異同,即著重在與外部“他者”譯論體系之間 (inter-system) 的比較和區別。本文將側重于同一體系內部 (intra-system)《論》與《學》的異同的比較辨析。

2.話語體系的立論與定位

《論》:嘗試利用人類行為的翻譯活動與“求存擇優”自然法則適用的關聯性和通融性,以達爾文生物進化論中的“適應/選擇”學說為指導,探討翻譯過程中譯者的適應與選擇行為,從“適應”與“選擇”的視角對翻譯的本質、過程、標準、原則、方法等作出新的描述和解釋,旨在構建一個以譯者為中心的“翻譯適應選擇論”(胡庚申, 2004: 1)。

《學》:生態翻譯學立足于翻譯生態與自然生態的同構隱喻,以生態整體主義為理念,以東方生態智慧為依歸,以“適應/選擇”理論為基石,系統探討翻譯生態、文本生態和“翻譯群落”生態及其相互關系和相互作用,旨在構建一種從生態視角對翻譯生態整體和翻譯理論本體進行綜觀和描述的研究范式(胡庚申, 2013: xxiv)。

簡析:從上述《論》與《學》兩個體系的定義和定位來看,兩者有著多方面的不同和區別。這些不同和區別具體體現在以下幾個方面。

首先,從名稱上看,顧名思義,《論》是翻譯學的一種理論——翻譯即適應與選擇理論,它是一種系統的翻譯理論研究;《學》則是翻譯學的一種分支學科——生態翻譯學,其最終取向是建立一種系統的生態翻譯研究范式。

其次,從定位上看,《論》與《學》分屬兩個不同的層面:《論》定位在建構針對翻譯本體基本元素的解釋體系上,即具體的、系統的、關于翻譯本體理論的研究;《學》則定位在建構生態翻譯學的理論話語體系上,即整體的、系統的、生態視角的翻譯范式研究。

第三,從功能上看,《論》是從“適應”與“選擇”的視角對翻譯的本質、過程、標準、原則和方法等作出的描述和解釋;《學》則系統地探討翻譯生態、文本生態和“翻譯群落”生態及其相互關系和相互作用。

更為重要的是,《學》的要旨是力圖更新人們對翻譯行為的認知,是從生態視角綜觀和詮釋翻譯,從而發掘和揭示翻譯活動的生態理性、生態思想和生態意義。顯而易見,這些都是《論》所沒有的和所不及的。

3.哲學基礎

《論》:以達爾文生物進化論中的“適應/選擇”學說為指導(胡庚,2004: 1)。

《學》:生態整體主義,東方生態智慧,“適應/選擇”理論,這是生態翻譯學的“三大”立論基礎(胡庚申, 2013:80-87)。

簡析:關于哲學基礎,《論》、《學》兩者的區別是不言而喻的。《論》的哲學基礎比較明確,不必贅言。且看《學》的三個立論基礎。

首先,生態整體主義。其核心思想即把生態系統的整體利益作為最高價值。由于生態學是奠基于整體主義的科學,其研究方法強調相互關聯、相互作用的整體性。生態學的整體觀又是當代生態理論的核心觀念,而翻譯涉及因素眾多,且各因素之間相互關聯作用,絕不孤立行事,因此整體觀必定是翻譯研究的首要原則。所以,不論把生態翻譯學理解為一種生態學途徑的翻譯研究,還是生態學視角的翻譯研究,以生態學的整體觀為方法論而進行整體性研究,是生態翻譯學研究的重要指導思想。因而,對翻譯生態系統的綜合性論證與整合性研究,也正是生態翻譯學研究的重要內容。

其次,東方生態智慧。這里的“東方”,主要指中國,以華夏生態智慧為核心,因為中國有著可資借鑒的豐富的古代生態智慧。“中國文化在開端處的著眼點是生命”(牟宗三, 1997: 43)。“生命的體悟”可以視為華夏文化思想的主流,這其中自然含有對“生命”、“生存”或“生態”的體悟。生命(翻譯活動中的人,即作者、譯者、讀者等)、生存(文本移植與譯本接受等)、生態(翻譯活動中的生態“譯境”和生態平衡)是翻譯活動和翻譯研究的基本構成。因此,中國傳統文化中的經典生態智慧便成為生態翻譯學的一個重要理論支點和思想依歸。這些生態智慧以“天人合一”、“中庸之道”、“以人為本”和“整體綜合”為特征,包含著豐富的哲理與思辨。這是一種中華智慧、生命智慧、生態智慧。以上這些包含了古典形態的“自然”、“生命”、“生存”、“中庸”、“人本”、“尚和”、“整體”等生態思想,成為孕育和形成生態翻譯學的寶貴智慧資源。

第三,“適應/選擇”理論。需要強調的是,雖然生態翻譯學的哲學基礎之一為“適應選擇理論”,但它排列在“生態整體主義”和“東方生態智慧”之后;而且它指的已經不是達爾文的“適應選擇”學說的原型了,而是借用該學說的原理,經過轉意和隱喻,由探討具體翻譯問題所形成的“翻譯適應選擇理論”;換句話說,實際上這是一個翻譯學方面的理論基礎。當然,由于翻譯適應選擇理論是生態翻譯學的早期研究,因此在生態翻譯學理論構建的某些層面、某些環節,還會提到達爾文學說的術語和內容。但是,可以顯見,生態翻譯學研究與其早期的“翻譯適應選擇論”相比,與達爾文的學說原型已經沒有那么直接的關系了,而在生態翻譯學理論基礎的表述中也體現了這種變化。

由上可見,在《學》的三個立論基礎中,只有第三個“適應/選擇”理論與《論》有重疊,但也經過了改造和轉意;而另外兩個重要的哲學基礎,在《論》中都是沒有的和所不及的。

4.研究對象

《論》:具體闡述和論證了翻譯適應選擇論對翻譯本體的解釋功能:1)翻譯過程——譯者適應與譯者選擇的交替循環過程;2)翻譯原則——多維度適應與適應性選擇;3)翻譯方法——“三維”轉換;4)譯評標準——多維轉換程度、讀者反饋以及譯者素質,從而得出最佳翻譯是“整合適應選擇度”最高的翻譯這個結論。它的研究對象主要是翻譯活動的本質、過程、原則、方法、標準等譯論元素(胡庚申, 2004: 175)。

《學》:生態翻譯學研究的是翻譯生態(譯境)、文本生態(譯本)、“翻譯群落”(譯者)生態,及其相互關聯和相互作用(胡庚申, 2013: 88-93)。

簡析:翻譯生態——翻譯主體之間及其與外界環境的相互聯系、相互作用的狀態。翻譯生態環境又可定義為:影響翻譯主體生存和發展的一切外界條件的總和。這里的主體是廣義的,即參與翻譯活動的一切生命體,包括原文作者、譯者、讀者、翻譯發起人、贊助人、出版商、營銷商、編輯等,即“翻譯群落”(translation community)。而外界環境可包括與翻譯活動有關的自然經濟環境、語言文化環境、社會政治環境等。翻譯生態環境由各要素交織而成,是翻譯活動發生、存在、發展的各種自然和人文因素的總和。翻譯生態和翻譯環境以一個整體的形態存在。翻譯生態環境是有層次的:可初分為宏觀、中觀和微觀。翻譯生態環境既有大環境、中環境、小環境的不同,又有外部環境與內部環境的區別;既包括客體環境(如原文本、譯本、文體功能、翻譯策略、翻譯規約等)與主體環境(譯者、作者、讀者、出版商、洽談商、審稿人等),又包括物質環境與精神環境,等等。生態系統的復雜性體現在生態系統多維度、多層次的內嵌性,即整體的大系統之下有子系統,子系統之下又有子子系統,從而形成縱向無限可分、橫向互為環境的翻譯生態體系。《學》中的以上這些研究和論述,都是《論》里所沒有的。

所謂文本生態,即文本的生態環境與文本的生命狀態。用生態翻譯學的術語來說,原語是一個文本生態系統,譯語是另一個文本生態系統。原語的文本生態系統涉及原語系統里的語言生態、文化生態、交際生態等;譯語的文本生態系統涉及譯語系統里的語言生態、文化生態、交際生態等。語言生態、文化生態和交際生態均有大小之分。大的語言生態可以指大語種和小語種及瀕臨滅絕的語種的和諧共存,小的語言生態可以指一個翻譯文本內各語言要素之間的和諧關系。大的文化生態可以指優勢文化和弱勢文化及瀕臨滅絕的文化的和諧共存,小的文化生態可以指一個翻譯文本內多種文化要素之間的和諧關系。大的交際生態可以指國際間交往和區域間交流及個體間交際的關聯與交集,小的交際生態可以指一個翻譯文內交際意圖和交際行為的互動關系。生態翻譯學以“文本生態”為研究對象,探討原語文本生態系統與譯語文本生態系統的特征與差異,考察原語生態與譯語生態在移植、轉換過程中的規律和機制,研究譯本的生存狀態、“短命”或“長存”的原因以及尋求譯本生存和長存之道,從而為翻譯策略選擇和解讀文本的“可譯性”或“不可譯性”提供新的生態視角和理論依據,最大限度地發揮翻譯的效能和發掘譯本的價值。《學》中的以上這些研究和論述,都是《論》里所沒有的。

所謂“翻譯群落”,即與特定翻譯活動的發生、發展、操作、結果、功能、效果等彼此影響、相互作用的、與翻譯活動相關的“諸者”的集合體。換句話說,指的就是翻譯活動中涉及的“諸者”,即“人”,包括原文作者、譯文讀者、譯品評論者、譯文審查者、譯著出版者、營銷者、譯事贊助者或委托者等等,當然是以譯者為代表。由于以譯者為代表的“翻譯群落”在思維方式、教育背景、興趣愛好、翻譯理念、審美標準、實踐經驗等方面的不同,又由于翻譯文本類型、讀者需求、接受文化、流通渠道、規范環境等的差異,這些主客觀因素的不同和內外部環境的差異,必然會造成“翻譯群落”主體的不同的適應與選擇,他們必須動態地調整自己,平等地對話協商,以適應和培育整體的翻譯生態環境。同時,翻譯的各個生態系統之間也必須相互適應,以便能有效地互動共進。從生態翻譯學的視角來看,只有以譯者為代表的“翻譯群落”,只有譯者,才能夠具體負責統籌協調“翻譯環境”(譯境)、“翻譯文本”(譯本)、“翻譯群落”(譯者等“諸者”)三者之間的相互關系,從而通過“譯者責任”來體現“境、本、人”關聯互動、平衡和諧的翻譯生態整體觀。換句話說,在“翻譯群落”生態系統中,譯者有責任協調各方關系,有責任踐行生態理性,有責任保持生態平衡,有責任維護生態和諧。也可以這么說,譯者只有通過對包括文本、“翻譯群落”和翻譯生態環境在內的一切“他者”承擔責任,從生態整體主義和生態理性的視角審視自己與一切“他者”的關系,才能將一種更大的責任意識融入到翻譯活動之中。《學》中的以上這些研究和論述,都是《論》里所沒有的。

5.研究方法

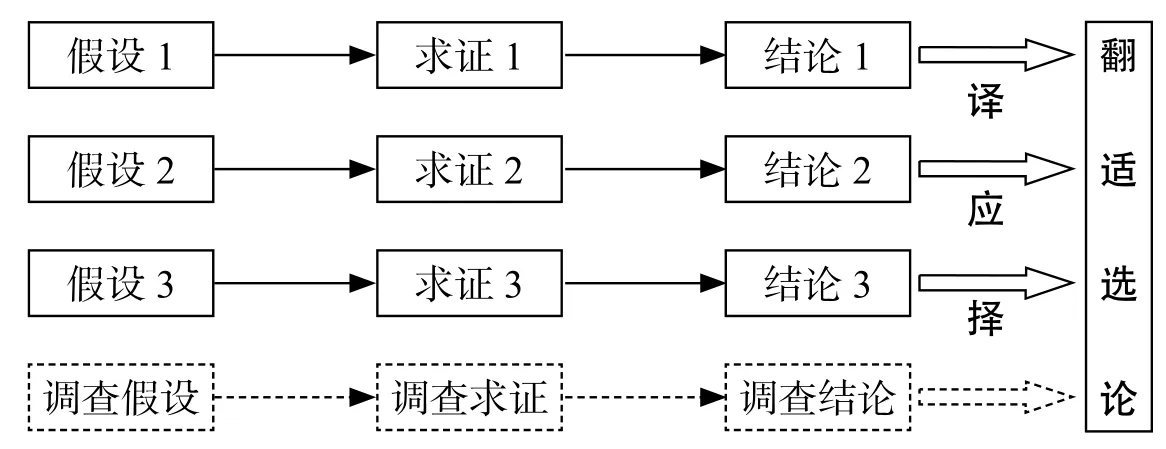

《論》:在探討和論證過程中的具體研究方法如下:1)演繹論證,即采用“假設—求證”的研究方法,依次漸進地論證、構建翻譯適應選擇論。2)例證分析,即在演繹論證和詮釋闡述的過程中,采用中外譯界名家的譯文或譯事作為實例,來闡述和印證翻譯適應選擇論的解釋力和可操作性。分析的方法貫穿于本課題研究和表述的全過程,即不僅運用于例證分析,而且還運用于理論分析、原理分析、驗證分析等。3)調查實證,即在對翻譯適應選擇論進行演繹、論述和例證的基礎上,還試驗性地從專業讀者(主要指翻譯同行)的視角,對翻譯適應選擇論的假設做了補充性的檢驗和證實。(胡庚申, 2004: 13-15)

《學》:其研究方法體現在:1)學科交叉,即由于生態翻譯學是翻譯學與生態學的跨界研究,因此,這一特征使得以學科交叉的方法開展生態翻譯學研究既是獨特的,又是必然的。這種學科交叉的研究方法,也可稱之為跨學科的研究方法。總體上講,翻譯研究的生態學視角研究,就是借鑒和利用生態學的科學原理、生態理念、研究成果、研究方法等,從生態視角對翻譯活動進行整體性的綜觀和描述。2)相似類比,即運用相似類比方法在翻譯生態與自然生態之間尋找某種程度的關聯性、類似性和同構性。研究表明,翻譯生態與自然生態在許多方面的類似性相當顯著。首先,生態學強調生態環境與生物體相互影響、相互作用,而翻譯生態也是這樣。其次,在自然界中,生物與生物之間、生物與生存環境之間通過相互作用而形成一定的生態平衡,翻譯生態也是如此。第三,互利共生是一種生物間的互惠關系,通常存在于不同種類的兩個個體之間。在翻譯生態中,以譯者為代表的“翻譯群落”的有意識的、有目的的活動也同樣可以對翻譯生態環境發揮著促進、抑制、改造和重建的作用。第四,兩個生態體系中都有類似的適用原則。最后,兩個生態體系中都涉及“人”,也都涉及“人”的行為,其中的類似性和共性更是不言而喻了。翻譯生態與自然生態之間的類似性,既表明自然生態與翻譯生態之間必然有相似的規律可循,也表明,適用于自然生態的某些規律也同樣會適用于翻譯生態;同時,自然生態與翻譯生態之間的類似性,也為運用相似類比的方法開展生態翻譯研究提供了基礎和理論根據。3)概念移植,即在生態翻譯學研究中運用“相似類比”方法的可行性,使得“概念移植”也就順理成章了。生態概念移植,可以包括多個層面,既可以是生態概念的移植,也可以是生態原理的移植,還可以是生態術語等的移植。生態翻譯學研究中的生態概念移植,包括自然生態概念的移植、生態環境概念的移植、生態平衡概念的移植、生態美學概念的移植、生態和諧概念的移植等。生態翻譯學研究中的生態原理移植,包括系統性原理的移植、動態性原理的移植、多樣性原理的移植以及“尺度”原理的移植、“反饋”原理的移植等。生態翻譯學研究中的生態術語移植,包括“生態環境”(翻譯生態環境)、“生態鏈”(翻譯鏈)、“生態群落”(翻譯[譯者]群落)、“[生物]生存”(譯者生存、譯本生存)、“自然選擇”(→譯者的選擇性適應與適應性選擇)等。以上所述的相似類比和概念移植,從方法論的角度來看,可以說它們也都是學科交叉或跨學科的具體體現。(胡庚申, 2013: 96-101)

圖1 “假設—求證”的研究線索

簡析:《論》采用“假設—求證”方法依次漸進地論證確立翻譯適應選擇論,其研究線索如圖1所示。

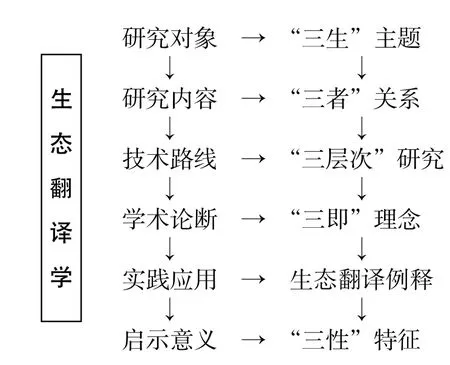

但《學》基于其分項發展思路和整體邏輯框架,勾畫出生態翻譯學的研究本體是一個“譯境–譯者–譯本”復合翻譯生態系統,這是一個活的有機整體。其研究邏輯框架如圖2所示。

圖2 《學》主要研究內容的邏輯框架簡示

相比之下,由上圖簡示表明,在研究方法和體系建構方面,兩者也有很大的不同。

6.譯論取向

《論》:譯者適應與選擇的翻譯過程,即譯者適應階段、譯者選擇階段以及譯文產生過程等。(胡庚申, 2004: 119-127)

《學》:全景式綜觀翻譯生態整體和翻譯理論本體,包括“宏觀”、“中觀”、“微觀”,“譯事前”、“譯事中”、“譯事后”等。(胡庚申,2013: 357-362)

簡析:《學》所探討的是翻譯活動的“全過程”,關注的是翻譯文本的“全生命”周期,既包括“譯事前”和“譯事中”,也包括“譯事后”(培育包括譯語讀者、譯語市場在內的譯語生態),等等。相比《論》中的“譯事中”的翻譯過程階段或翻譯行為階段,兩者之間的區別又是顯而易見的。

7.翻譯定義

《論》:翻譯是譯者適應翻譯生態環境的選擇活動。(胡庚申,2004:119-120)

《學》:以譯者為主導,以文本為依托,以跨文化信息轉換為宗旨,翻譯是譯者適應翻譯生態環境而對文本進行移植的選擇活動。(胡庚申,2013: 148, 359)

簡析:相比之下,《學》里對翻譯的定義更全面一些,也更能體現《學》對翻譯的基本認識和基本理念:它明確了翻譯行為的譯者“主導”;指明了翻譯的基礎是“依托”文本;明示了翻譯活動是跨文化信息轉換的“宗旨”;它關注了翻譯活動中的翻譯生態環境;突出了文本由原語生態到譯語生態的“移植”過程;最后,在各項前提之下,它定義了翻譯即譯者的“適應”和譯者的“選擇”活動。

8.核心理念

《論》: 翻譯即適應與選擇;譯者為中心;最佳翻譯是譯者對翻譯生態環境多維度適應和適應性選擇的累積結果;對于譯者,適者生存、發展;對于譯文,適者生存、生效。(胡庚申, 2004: 179-181)

《學》:翻譯即生態平衡;翻譯即文本移植;翻譯即適應/選擇。(胡庚申, 2013: 198-206)

簡析:由于兩者的體系定義、譯論定位、理論基礎等方面都有很大不同,有些都不在一個層面上,因此,核心理念的取向也不盡相同。相比之下,如果單從“量”的角度來看,《論》只是《學》的三分之一還不到,其中有些(如翻譯即適應/選擇、譯者為中心)還有嬗變和修正。

9.研究內容

《論》:1)借用達爾文生物進化論中“適應/選擇”學說的基本原理和思想,從“自然選擇”、“適者生存”理論的視角出發,利用作為人類行為的翻譯活動與自然法則適用的關聯性和通融性,探討翻譯活動中譯者適應與選擇的相互關系、相關機理、基本特征和規律;2)從“適應”與“選擇”的新視角,對翻譯的本質、過程、標準、原則和方法等作出新的描述和解釋;3)提出以譯者為中心的翻譯觀,彰顯譯者在翻譯活動中的地位和功能,促進譯者自律、自重,為譯者的“譯有所為”尋找理論支持,最終確立翻譯活動中以“譯者為中心的翻譯適應選擇論”。(胡庚申,2004: 179-181)

《學》:建構生態翻譯學的理論話語體系:翻譯生態(譯境)、文本生態(譯本)、“翻譯群落生態”(譯者等“諸者”)及其相互作用、相互關系研究;宏觀譯學——生態翻譯體系、中觀譯論——翻譯本體理論、微觀譯本——翻譯文本轉換的“三位一體”研究;對翻譯生態整體和翻譯理論本體作出符合生態理性的綜觀與詮釋。(胡庚申, 2013: xxiv,62, 129-130 )

簡析:由于前述的原因,兩者的研究內容相差很大,《論》與《學》在局部和整體方面的體現更為具體。

翻譯受到翻譯生態系統的制約和影響,因此,《學》倡導“翻譯即生態平衡”;翻譯以文本(原文與譯文)生態為基礎和依據,因此,《學》關注“翻譯即文本移植”;翻譯由“翻譯群落”運作,因此,《學》認定“翻譯即適應/選擇”。以上三“即”中,除“翻譯即適應/選擇”基于并更新于原《論》之外,其他兩“即”,均為原《論》中所沒有的和所不及的。

10.關鍵術語

《論》:關聯序鏈、適應/選擇、翻譯生態環境、選擇性適應與適應性選擇、典型要件、三維轉換、“諸者”、多維轉換程度、整合適應選擇度、適者生存、譯有所為、事后追懲、譯者為中心、譯者主導、翻譯即適應與選擇等;

《學》:關聯序鏈、生態范式、生態理性、翻譯生態環境、翻譯生態體系、生態翻譯倫理、文本生態、文本移植、平衡和諧、多元共生、多維整合、譯者責任、選擇性適應與適應性選擇、譯有所為、翻譯文本移植論、翻譯適應選擇論、翻譯生態平衡論等。

簡析:由于《論》是《學》的早期研究,加之術語使用的“一以貫之”,故在《論》與《學》的術語使用方面有一定的交叉重疊;但《學》中的新詞、新語顯然增多不少。可以說,《學》不但包含了《論》的所有術語,而且部分術語經過了嬗變或修正。此外,《學》中提出了一些新的術語,如生態范式、翻譯生態與生態翻譯、生態理性、文本移植、生態平衡、“翻譯群落”、譯事“三階段”論、生態保護、多元共生、譯者責任、翻譯生態系統模型、翻譯研究“生態化”以及生態翻譯與生態文明等等,這些都是生態翻譯學新的發掘與開拓,而在初期的《論》中均未曾有過。

11.其他方面的更新和發掘

從《論》到《學》的其他具體的更新和發掘還包括:1)在翻譯生態環境方面:從“語境”拓展到了“譯境”(胡庚申, 2013: 88-91);2)在關聯序鏈方面:從“線性”拓展到了“立體” (同上: 43-44);3)在譯者角色方面:從“譯者中心”拓展到了“譯者責任”(同上: 207-225);4)在翻譯階段方面:從“譯事中”拓展到了“譯事后”(同上: 207);5)在翻譯方法方面:從“‘三維’轉換”拓展到了“三維移植”,再到多重的“生態翻譯策略”(同上: 263-295);6)在理論視角方面:實現了從“無”到“有”,拓展了多項新的理論視角(例如“三生”主題、“人/境/文”關系學、生態理性、生態翻譯倫理,等等)。限于篇幅,不再一一列述。

12.結語

綜上所述,盡管《論》與《學》兩者同源,前者又是后者的早期研究,然而通過對比分析可以看出,《論》與《學》的確有很大的不同,區別明顯:

1)從相互關系上講,它們不在一個層面上,兩者之間是一種局部與整體的關系,或者說,《論》與《學》是一種“被包蘊”和“包蘊”的關系。

2)從發展階段上講,《論》是初期的、早期的探討,《學》是后期的、近期的研究,《論》與《學》是生態翻譯學沿革發展的兩個不同階段的里程碑。

3)從研究內容上講,《論》與《學》兩者之間可謂“小同大異”。相對于《論》而言,《學》里既有“去粗取精”,又有“轉義完善”,更有“無中生有”。

總之,無論是從話語體系、哲學基礎、研究對象的視角來考察,還是從核心理念、研究方法、關鍵術語等方面來比照,相對于《論》而言,《學》既有新的定位和取向,更有新的發掘和超越。最后,筆者也想在此呼吁:“關于生態翻譯學研究,當以《生態翻譯學:建構與詮釋》一書中列述的術語及其相關理念的解讀和描述為準”(胡庚申, 2013: 511)。今后無論是學術研究、理論應用,還是商榷批評,均應以已經發展了的視角為基點。

陳金蓮. (2014). 生態翻譯學中“事后追懲”的三維制約機制. 牡丹江大學學報, (4), 124-126.

方夢之. (2013). 生態范式, 方興未艾:胡庚申教授新著《構與釋》序. 胡庚申. 生態翻譯學:建構與詮釋. 北京:商務印書館, i-viii.

葛爽婷, 陳友軍. (2013). 生態翻譯學對語法隱喻翻譯的指導與啟示. 長春理工大學學報, (1), 72-73.

胡庚申. (2004). 翻譯適應選擇論. 武漢:湖北教育出版社.

胡庚申. (2013). 生態翻譯學:建構與詮釋. 北京:商務印書館.

胡庚申. (2014). 生態翻譯學的“異”和“新”——不同翻譯研究途徑的比較研究并兼答相關疑問. 中國外語, (5), 104-111.

牟宗三. (1997). 中國哲學十九講. 上海:上海古籍出版社.

童婧. (2013). 生態翻譯學文獻綜述. 當代教育理論與實踐, (7), 176-178.

許鈞. (2013). 開發本土學術資源的一面旗幟——《生態翻譯學:建構與詮釋》序. 胡庚申. 生態翻譯學:建構與詮釋. 北京:商務印書館, ix-xx.

(責任編輯 王穎沖)

a 本文系國家社科基金項目“生態翻譯學:譯學的生態視角研究”(08BYY007)的一部分;系山東省高校人文社科研究計劃項目“生態翻譯學視角下的譯者行為研究”(J13WD16)的階段性成果;亦獲澳門理工學院科研項目“翻譯學學派研究:‘生態翻譯學派’透視”(RP/ESLT-06 /2009)課題資助。

胡庚申,澳門城市大學教授、清華大學教授、博士。主要研究方向:生態翻譯學、國際交流語用學、英語語言文化。劉愛華,澳門理工學院副教授、博士。主要研究方向:生態翻譯學、文學翻譯批評、翻譯教學。

作者電子郵箱:胡庚申hugengshen@cityu.edu.mo或 hugs@tsinghua.edu.cn劉愛華 liuaihua@ipm.edu.mo