DNA證據完全可靠嗎?

馬修·薩爾++張文智

DNA技術不斷進步, DNA證據在法律中的應用也日益普及,卻也日益不靠譜。DNA證據可能引發誤判和冤案的事實已經不容質疑,問題在于有多少誤判和冤案,以及人們將如何面對和處理這些問題。

2015年4月12日,休斯頓法醫科學中心的分析員在做DNA鑒定。休斯頓警方關閉早先的犯罪實驗室后,該中心承接了所有的DNA鑒定工作。

DNA鑒定致少年鋃鐺入獄

2002年11月的一天晚上,美國休斯敦人卡蘿爾·貝蒂坐在沙發上看電視,無意間她看到當地隸屬于CBS的KHOU 11電視臺的一段新聞節目預告,她不由歡呼起來。“我的叫聲太大了,都嚇到孩子們了,”貝蒂對我說,“我當時說,‘謝天謝地!我知道自己這些年來的祈禱終于有了回音。”

這則預告講的是休斯頓警察局的犯罪實驗室,它是德克薩斯州幾家最大型的公立法醫中心之一。據估計,該實驗室每年要處理至少500起案件的DNA證據,這些案件大多為強奸案和謀殺案,偶爾也有盜竊案和持械搶劫案。在爆料人的幫助下,KHOU 11電視臺獲得了數十份該實驗室處理過的DNA檔案,并把它們送往獨立專家處進行鑒定。加州大學爾灣分校的刑事學教授兼律師威廉·湯普森向KHOU 11電視臺的一名記者透露,鑒定結果令人震驚:即便是對最基礎的樣本,休斯頓警方的技術人員也常常做出錯誤的理解。

卡蘿爾·貝蒂全神貫注地看完了整段預告。節目一結束她就給KHOU 11電視臺發了封電郵。“我的兒子叫約書亞·薩頓,”她寫道,“他被錯判有罪。”4年前,16歲的薩頓和19歲的鄰居格里高利·亞當斯因涉嫌強奸一名41歲的休斯頓女子被逮捕。該女子告訴警方,她在其公寓樓的停車場上被這兩名年輕人劫持,他們開著她的福特“征服者”在城里兜來兜去,并輪流對她實施性侵。

報案后沒幾天,該女子在休斯頓西南部的一條街道上發現了薩頓和亞當斯,她攔停了一輛剛好經過的巡邏車并告訴里面的警察,她看到強奸她的人了。警察當即逮捕了兩個男孩,把他們帶到附近的警局問話。起初,薩頓和亞當斯否認與此案有關,他們都有不在場證據,而且均與受害者原始陳述所形容的面貌不符:她最初描述稱,攻擊者身材瘦小,然而亞當斯身高1.8米,體重163斤。薩頓曾在高中擔任校橄欖球隊隊長,比亞當斯還高近8厘米,體重則比亞當斯重近23斤。

薩頓和亞當斯看過很多黃金時段播放的劇集,相信DNA鑒定可以為自己洗脫罪名,因此被拘押期間均同意向警方提供血樣。他們的血樣被送往休斯頓的犯罪實驗室,在那里,一位名叫克里斯蒂·金的法醫分析員從血樣中萃取并放大DNA,直至浸泡在每個人體細胞中的獨特遺傳標記清晰可見。顯示在試紙條上就是一排交錯排列的藍點。

接下來,金把檢測結果與從受害者體內、衣服上以及“征服者”車后座上發現的精斑中獲取的DNA進行對比。她在一個陰道拭子上的復雜混合物里發現了至少3個人的遺傳物質,其中包括受害者本人的。金必須做出判斷,藍點圖案中是否存在薩頓或亞當斯的遺傳標記。最終,在提交給警方及檢方的鑒定報告中,她下結論稱,薩頓的DNA與陰道拭子上的復雜混合物“相一致”,報告沒有提及亞當斯。

1999年,陪審團裁定薩頓犯有加重綁架罪和性侵罪,他被判處25年監禁。“我知道約書亞是無辜的,”貝蒂對我說,“打心底里知道,但又能怎么辦呢?”她給州長和州議員都寫過信,可沒人愿意幫她。她也曾給紐約冤案平反組織“無辜計劃”的律師們寫過信,結果對方告訴她,他們通常不接DNA明確匹配的案子。

“我不相信它有這么厲害。”

就在貝蒂覺得兒子要把牢底坐穿時,KHOU 11電視臺的節目給了她信心。給電視臺發出電郵后不久,她接到了KHOU 11電視臺調查節目部資深制片人戴維·拉齊克的電話。節目制作過程中,拉齊克和他的團隊發現了好幾個差點錯判的案例——其中一個案例,基于鑒定有誤的DNA證據,一名男子被錯誤地指控強奸其繼女。好在這些案例中的辯護律師設法指出了問題,讓他的委托人免受牢獄之災。

貝蒂把兒子案子的卷宗面呈拉齊克,后者又把它們轉寄給威廉·湯普森教授。數十年來,湯普森致力于法醫學的研究,早在1980年代中期在斯坦福大學攻讀博士學位時,他就開始從批判的視角撰寫關于DNA證據的論文。作為DNA證據用于法醫學的懷疑者,他亮明了自己“孤單”的立場。“公眾把這項技術視為破案的殺手锏而接受它,”湯普森說道,“我卻不相信它這么厲害。”

從某種程度上講,DNA鑒定更像是一種詮釋性行業,而非客觀科學。

湯普森和他的律師妻子一起,把薩頓一案的卷宗平攤在餐桌上。他的妻子查看法庭記錄部分,湯普森查看DNA鑒定部分。很快,他就發現了一處明顯錯誤:在為受害者創建DNA檔案時,金測定了3份樣本,兩份來自血液,一份來自唾液。由此獲得的DNA檔案產生了較大差異——原本3份DNA樣本的鑒定結果應該完全相同。人們有理由嚴重懷疑,作為一名技術員,如果不能從同一個人身上獲得一致的DNA檔案,那她又怎能把諸如來自陰道拭子的復雜混合物搞清楚呢?

更令人痛心的是金對于犯罪現場證據所下的結論。在仔細查看了試紙條的影印本后,湯普森意識到,金沒有料到這樣一個事實:薩頓的DNA與“征服者”后排座位上發現的精液樣本并不匹配。如果精液來自施暴者之一——基于受害者的敘述,這幾乎是必然的,金應該能夠從陰道拭子的復雜混合物中萃取出薩頓的遺傳標記(此外還有受害者自己的)。然而她萃取出的遺傳標記與薩頓的DNA檔案并不匹配。

“這是無罪的證據,”湯普森說,“可陪審團根本就沒聽說過這一證據。”

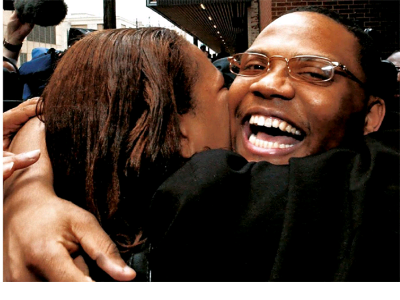

KHOU 11電視臺派出一名記者飛赴爾灣分校,錄制了一個對湯普森進行采訪的節目。薩頓的案子則由休斯頓一位名叫羅伯特·維考夫的辯護律師接手,他說服德克薩斯州的一位法官,將DNA證據送往一家私人鑒定機構重新鑒定。就如湯普森預測的那樣,這次的鑒定結果與薩頓的DNA并不匹配。2003年春,在被捕4年多之后,薩頓終于獲釋。

2006年,聯邦調查局(FBI)DNA數據庫里一項塵封已久的數據,讓警方將目光瞄準了在押重犯丹尼·拉蒙·楊。經審訊,楊供認稱,他于1998年和同犯在一輛福特“征服者”的后座上輪奸了一名女子。2007年1月,楊表示服罪。

案子水落石出后,克里斯蒂·金先是被休斯頓犯罪實驗室解雇,不過在律師為她申辯后,她保住了這份工作。律師稱,金的錯誤——從如何分離復雜混合物到如何在鑒定報告中表述隨機匹配概率,都是犯罪實驗室自身系統存在漏洞導致的,這些漏洞包括疏于監管等。一項針對實驗室日常運行的公眾調查也隨即展開,薩頓的案子是重中之重。負責此項調查的邁克爾·布朗維奇下結論稱:“實驗室的系統在諸多要點上失靈!”

湯普森很高興薩頓可以翻案,這也說明他一直警告人們注意的危險的確存在。“在薩頓的案子之后,我強調的重點發生了轉移,”他對我說,“這不再是有沒有可能出錯的問題,而是會出多少錯,以及我們要如何準確應對的問題。”但在科技進步使DNA證據被人們廣泛使用并信賴的同時,這一問題卻變得更加難以回答。

大眾對DNA鑒定近乎迷信

現代法醫學里有著大量的估算。1990年代,一系列備受矚目的訴訟案增強了對于法醫證據的倚重。一些長期被應用的犯罪實驗室方法風光不再,或徹底被證明有誤。比如可追溯至17世紀末塞勒姆審巫案的咬痕分析法,如今被普遍認為并不靠譜。一直被認為具有“唯一性和可重現性”的彈道測試,也被美國國家科學研究委員會認為存在問題。2004年,FBI被迫發表了一份道歉聲明,原因是這年春天西班牙首都馬德里的列車爆炸案后,由于在一個裝有引爆裝置的塑料袋里發現的部分指紋“百分之百”匹配,FBI錯誤地將此案與俄勒岡州的一位名叫布蘭登·梅菲爾德的律師聯系起來。去年FBI還承認,他們利用毛發微觀比較分析法對證物重新鑒定,結果發現至少90%的案件存在著錯誤。

DNA定型法與此不同,作為一項絕對可靠的技術,它源自無懈可擊的科學,由一門學科生發而來,并被全球各地的研究者研究和證實。這項技術的先驅是英國遺傳科學家亞力克·杰弗里,他在1984年研究基因排序時偶然涉足這一領域,并很快將其應用于法醫學領域,幫助英國米德蘭茲警方破獲了數起懸而未決的兇殺案,捉住了真兇。這一事例以及杰弗里的發明,當時成為世界各大報紙的頭條新聞。“有一種說法稱,亞力克·杰弗里博士的所作所為對全世界的犯罪小說作家造成了傷害,因為他們的作品常常圍繞可疑的身份和不明的家世展開故事。”前偵探約瑟夫·溫伯在其關于米德蘭茲謀殺案的作品《鮮血》中寫道。

人類遺傳學已將法醫學引領至一個新的時代。美國和英國的幾家私人公司從中嗅出了商機,成立了法醫DNA實驗室。“只需一次鑒定,便獲確鑿結果,就是這么神!”塞爾瑪監測中心在一則廣告中這樣表示,該公司是美國最早將DNA定型法市場化的公司之一。

除了糾正錯判的案件外,DNA也是確定有罪的必不可少的證據。聯邦和地方犯罪實驗室開始成倍地增加,涉及DNA證據的案件數量同樣在增多。2000年,就在薩頓被宣判有罪后的第二年,FBI的數據庫在建成后的頭兩年時間里,收錄了近50萬份DNA檔案,對1600起刑事調查起到了幫助。如今,該數據庫收入的DNA檔案已高達1500萬份,僅去年就促成了數萬起案件的偵破。

隨著普通大眾慢慢認可DNA的鑒證作用,庭審專家開始談論一種“CSI效應”,它指的是受犯罪題材電視節目熏陶的陪審團成員,只要一聽到“DNA”這3個神奇的字母,就會做出有罪的裁定。2008年,美國密歇根州審理重罪的唐納德·E·謝爾頓法官進行了一項調查,他從該州安娜堡市隨機選取了1027名陪審員,詢問他們在刑事審判中期待檢察官提供什么樣的證據。有四分之三的受調查者稱,他們希望在強奸案審判中有DNA證據;將近一半的人說希望在審理謀殺案或謀殺未遂案中有DNA證據;22%的人希望不管審理什么案件都會有DNA證據。謝爾頓引用一位地方檢察官的話稱,“他們希望我們擁有最先進的技術,就像電視里演的那樣”。

謝爾頓發現,陪審員的上述期望并不影響他們如何做出裁決,但另有一些研究顯示,DNA可有力推動庭審的進展。最近澳大利亞的一位研究人員發現,有DNA證據的性侵案達成判決的可能性是沒有此類證據的兩倍,做出有罪判決的可能性為33倍;有DNA證據的兇殺案達成判決的可能性是沒有此類證據的14倍,做出有罪判決的可能性為23倍。如同英國納菲爾德生物倫理學理事會在一項關于法醫證據的重要研究中指出的那樣,僅僅獲悉檢方意欲引入DNA匹配手段就足以使被告低頭認罪。

很自然地,DNA對比分析法的重要性已經上升為所有法醫技術之首。2009年,美國國家科學研究委員會在一個頗具影響力的報告中寫道:沒有其他法醫手段能夠始終如一地以高度的確定性,來證實證據與某一特定的人或來源之間有聯系。

DNA鑒定存在主觀性

亞力克·杰弗里在1980年代中期發明出DNA定型技術時,受制于當時的科技水平,只能進行對比檢測,數量較多的樣本對數量較多的樣本——如果沒有足夠多的生物物質(血液、精液、黏液),就不能進行DNA鑒定。不過時至今日,多數大型實驗室可以運用先進的萃取裝備,從最少量的樣本中獲取可用的DNA,比如所謂的“觸碰DNA”技術,能從窗玻璃上模糊不清的拇指指紋中,或肉眼看不見的唾沫星里提取DNA。還有從復雜混合物中識別出某個人的DNA檔案的技術,如同薩頓一案中從陰道拭子里萃取DNA檔案那樣。

約書亞·薩頓被無罪釋放后,與母親擁抱在一起。

這些進步大大拓寬了法醫證據的領域,但也增加了法醫分析員的工作難度。要理解他們分析的復雜混合物到底有多復雜,以及這些分析工作到底有多容易出錯,可以稍稍回憶一下高中時學過的生物課程:我們每個人都與這個星球上的其他任何人擁有99.9%的相同基因。然而在我們每條DNA鏈的特定位置,遺傳密碼會以各不相同的形式重復出現。這些變化,即等位基因,在全球范圍內只由規模相對較小的一部分人口共有。要判斷一滴血到底是來自一名連環殺手,還是來自美國總統,就要比較DNA鏈上盡可能多的特定位置的等位基因。當法醫分析員在13處位置比較等位基因時——這是大多數實驗室采取的標準做法,兩個沒有親屬關系的人完全匹配的概率小于十億分之一。

若檢測的是混合物,這道數學題就更復雜了:一份樣本如果來自兩個人,那么要比較的等位基因就要翻倍;如果來自3個人則是3倍。分析員必須確定樣本來自多少人,以及每種等位基因的主人。如果樣本很少或發生了降解,等位基因就有可能無法出現在某些位置,或出現在本來不會出現的位置上——突然地,我們討論的事情變得像是一種詮釋性行業,而非客觀科學。

英國倫敦大學學院認知神經學家依迪爾·道爾,和美國博伊西州立大學的生物學及刑事司法學教授格雷格·漢普伊基安開展的一項突破性研究,確切表明了解讀復雜混合物有多么主觀。2010年,道爾和漢普伊基安獲得了一起強奸案的庭審文書,這起發生在美國喬治亞州的案件于2002年依照DNA定型技術達成了判決:涉及被告的證據是一名意欲獲得輕判的共同被告的證詞。兩名法醫下結論稱,被告不排除是受害者體內發現的精液混合物的來源之一,這意味著他的DNA可能與從精液混合物中檢測出來的DNA相匹配。被告被判定有罪。

道爾和漢普伊基安把DNA證據給了17家實驗室的技術人員進行鑒定。為確保結果公正,他們沒有透露案子的判決結果。所有技術人員都有著豐富的經驗,在該領域的平均從業時間為9年。道爾和漢普伊基安請他們確定混合物中是否含有來自被告的DNA。

2011年,此項鑒定的結果被公諸于眾:17位技術人員中,只有一人認定被告不排除是混合物的來源之一;12人告訴道爾和漢普伊基安,混合物中檢出的DNA將被告排除在外;4人表示不確定。換句話說,假使后面這16名技術人員中的任何一人負責最初的DNA鑒定工作,這起強奸案的判決結果就有可能完全相反。在該項研究的結尾處,道爾和漢普伊基安引用早期DNA鑒定領軍人物彼得·吉爾的話說,關于混合物的來源,“如果你讓10個人鑒定同一份混合物,就有可能得到10種不同的結果”。

“諷刺的是,這是一項被認為能在法醫領域內消除主觀性的技術,”紐約大學法學教授艾琳·墨菲說道,“但對時下運營的犯罪實驗室深入研究后,你就會發現主觀性仍然存在:鑒定標準搖擺不定,培訓水平忽上忽下,人員素質參差不齊。”

可怕的DNA轉移

墨菲去年出版的《細胞內幕:法醫DNA的陰暗面》一書,詳細講述了數十起運用DNA定型技術卻錯得離譜的案件,其中有些近乎鬧劇。比如追查了15年的“海爾布隆魅影”,從1990年代末至2000年代早期,警方共在歐洲的40多處犯罪現場發現了此人的DNA,被關注的DNA卻并非來自一個連環殺手,而是來自奧地利某工廠的一個工人。原來警方曾在該工人所在地區做過拭子檢測,這名工人的DNA于是被收集上來。還有一些釀成了悲劇,如非洲裔美國少年德懷恩·杰克遜,他在2003年面對確鑿的DNA證據承認了搶劫罪名。可到了2011年,負責鑒定的內華達警方坦陳,他們的犯罪實驗室當年把杰克遜的DNA與真兇的弄混了。至此杰克遜才被確定無罪。

墨菲還詳細講述了最令人不安的一點:DNA證據有沾染或轉移的風險。2012年,加利福尼亞警方逮捕了有非暴力犯罪前科的流浪漢盧基斯·安德森,原因是他涉嫌在富翁拉維什·庫姆拉位于圣何塞的山麓公館里將其殺害。警方在庫姆拉的指甲內發現的生物物質與數據庫中安德森的DNA相匹配,于是將破案重點對準了他。入獄5個月后,安德森的律師提供的證據顯示,案發之前,安德森在當地一家醫院里接受過戒毒治療。同一名醫護人員在接到庫姆拉公館的求救電話后,匆匆趕到犯罪現場,將一個氧氣監測裝置放到庫姆拉手中,不經意間將安德森的DNA留在了現場。

在墨菲看來,安德森一案揭示了一個可怕的問題。做DNA鑒定,無疑存在著沾染的風險。但至少沾染可以通過細心與技術的正確運用來避免。但DNA轉移——人與人及人與物之間的細胞遷移——在我們與人接觸、談話、干洗衣服時是不可避免的。1996年的一項調查顯示,一件沾有精液的衣服放入洗衣機洗滌時,機內的其他衣服也會沾染這件衣服上的精子細胞。此外,因為我們都會脫落不同數量的細胞,一件物品上能檢測出的數量最多的DNA,并不總會與最近觸碰到它的人的DNA相符。打個比方,我可能在上午10點拿過刀,但分析員在當天檢測刀柄時,可能會發現我妻子的DNA——她在4天前用過這把刀,而且數量更多,更完整。又或許分析員會發現一個根本沒碰過這把刀的人的DNA。最近有一項研究,要求受試者與同伴握手兩分鐘,然后拿起一把刀。但在檢測刀上的DNA之后,發現DNA來自同伴的可能性為85%;認為受試者是DNA主要來源或唯一來源的可能性僅為20%。

考慮到DNA轉移的幾率較大,僅僅在犯罪現場發現DNA便不足以定罪。而讓墨菲等專家擔心的是,DNA鑒定技術的進步讓人們越發不重視實物證據。一項被稱為“低拷貝模板分析法”的新技術,通過將DNA片段復制到一份足以進行檢測的樣本中,能從千億分之一克的遺傳物質中提取出完整的DNA檔案。這項技術不僅樣本沾染和等位基因脫扣的風險較高,而且還容易把某個從未到過犯罪現場的人牽扯進來。考慮到對codis數據庫越來越倚重——它可以讓警方利用DNA樣本來搜索潛在的嫌犯,而非只是去核實已經明確的嫌犯到底是不是真兇,無罪證據更加凸顯出其必要性。

但舊金山律師碧卡·巴爾洛認為,當前的司法體系不容許人們對其懷有哪怕一絲戒心。在很多政府出資的犯罪實驗室里,技術人員都被警察和檢察官緊盯著要檢測結果,他們還可能與技術人員在同一棟樓里辦公。先入為主的隱患隨處可見,“分析員有可能被告知,‘我們捉到嫌犯了,這是他的DNA。檢測一下陰道拭子,再跟嫌犯的對比一下。”巴爾洛說,“于是分析員照做了,不過他們也可能被告知各種與此不相干的事情:受害者只有6歲,精神受到創傷;犯罪行為令人發指。”

電腦軟件驗算能解決問題嗎?

DNA鑒定中出錯的可能性在增加,這也催生了一種適合數字時代的解決方案:自動操作,或者說“做任何主觀決斷時,將人完全排除在外”,就如DNA鑒定公司Cybergenetics的CEO馬克·佩林最近向我談及的那樣。

1990年代,作為基因組技術的研究員,佩林在卡內基梅隆大學工作過一段時間,期間對DNA定型技術產生了濃厚興趣。佩林說,面對復雜的DNA混合物時,分析員往往會得出錯誤的結論。這也促使佩林這位經驗豐富的程序員著手開發一種做DNA鑒定時可免于推測,而且能更快得出結果的軟件。1996年,佩林辭掉了卡內基梅隆大學的工作,和妻子瑞爾·戴維及幾名核心員工一道,致力于開發一種名為“TrueAllele”的軟件。

TrueAllele的核心是一種計算程序:試紙條上的數據被上傳到電腦里,經過概率模型的處理,最終軟件會給出一個概率比——可能性與偶然性之間的對比。佩林向我舉了一個例子:一家實驗室檢測了在兇器上發現的復雜DNA混合物后,將數據提交給TrueAllele,它能夠測算出兇器與嫌犯配對成功的可能性“五萬億倍于偶然性”,憑此幾乎可以肯定嫌犯接觸過兇器。有了TrueAllele,分析員們就不必再吃力地盯著設備,對比檢測出的DNA與嫌犯的DNA了。“這些工作我們的軟件都能做,而且更準確!”佩林驕傲地說。他沒有告訴我每年會賣多少套這種軟件,只是表示,阿曼、澳大利亞及美國11個州的犯罪實驗室采購了TrueAllele。

對于佩林的批評也一直存在。威廉·湯普森便指責佩林不將驅動其軟件的計算程序公諸于眾。“你這是暗箱操作,”湯普森說,“數據進去后,結論就出來了,我們并不完全明白這中間發生了什么。”在佩林看來,這些批評就是一種酸葡萄心理的表現。“依靠被證實有效的機器,而非專家來獲得準確無誤的答案,這種理念會遇到不可思議的阻力。”他說。

2012年,荷蘭的兩位開發者欣達·阿內和杰洛恩·德容推出了Lrmix Studio,這是一款免費的、開放源代碼的DNA鑒定軟件,用戶可利用這款軟件開放的代碼,對其進行研究和改進。

紐約大學法學教授艾琳·墨菲表示,如果概率性的DNA鑒定要被司法界廣泛接受——她認為將來會這樣的,它就得增加透明度。“DNA鑒定的問題在于缺少懷疑態度,缺少必要的壓力,”墨菲說,“越來越多的人認識到傳統方法的不足之處了嗎?確實這樣;有人對更新的技術感到不安嗎?是的,可那只是因為,進步并不意味著不會犯錯。”

2014年4月3日,休斯頓市關閉了早先的犯罪實驗室,所有DNA鑒定工作被移交到一家新的機構——休斯頓法醫科學中心。與其“前輩”不同,它并非由休斯頓警方管轄,而是一家獨立自主的機構。

承受巨大壓力的休斯頓市,正在努力擺脫法醫DNA鑒定的混亂史。2014年6月,《休斯頓紀事報》報道稱,早先的犯罪實驗室中一位名叫皮特·倫茨的分析員,在休斯頓警方的內部調查中被發現有瀆職行為,包括程序失當、說謊和篡改正式記錄等。之后倫茨從實驗室離職,他在實驗室工作期間經手的將近200起案件——其中包括51起謀殺案,則被重新調查。

去年夏天,約書亞·薩頓因涉嫌毆打時任女友的一位朋友而遭逮捕。他在獄中待了將近一年之后被保釋出來,如今正在候審(薩頓拒絕接受對他的指控)。母親貝蒂認為兒子的問題是他1999年被監禁造成的。“他的童年被偷走了,”她對我說,“沒有畢業舞會,沒有約會,沒有高中畢業典禮,什么都沒有,他再也回不到從前了。”

我問她恨不恨DNA鑒定。她笑了:“哦,不會的。DNA是科學,你怎么能恨它呢?我只恨那些把它搞錯了的人。”

[譯自美國《大西洋月刊》]