雷公山國家級自然保護區(qū)常綠闊葉林蕨類植物群落特征

余德會 謝鎮(zhèn)國 余永富 李揚 吳必鋒 付梓源 彭彩麗 侯德華

摘要[目的]明確雷公山國家級自然保護區(qū)常綠闊葉林蕨類植物群落組成。[方法]調(diào)查16個20 m×20 m樣地256個5 m×5 m小樣方以及每個樣地各邊分別外延20 m范圍出現(xiàn)的蕨類植物種類。[結(jié)果]調(diào)查樣地中有蕨類植物64種,隸屬于28個科39個屬,物種種類豐富,種群數(shù)量極不均勻(相對多度在2以下占78.13%)。其中地生種所占比例占主導(dǎo)地位(96%),附生種極少(4%),表現(xiàn)為東南亞熱帶北緣植物區(qū)系的性質(zhì)或特點,并有熱帶山地向亞熱帶過渡的特征;里白、芒萁、狗脊蕨、蕨4個種是該區(qū)高密度的種類,其他絕大多數(shù)種類的密度較低。[結(jié)論]研究結(jié)果為進一步闡明雷公山常綠闊葉林蕨類植物的組成特征及其生態(tài)學(xué)提供了理論依據(jù)。

關(guān)鍵詞 雷公山國家級自然保護區(qū);常綠闊葉林;蕨類植物;生態(tài)特征

中圖分類號 S759.9 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2016)09-005-03

Abstract[Objective]To find the fern community of evergreen broadleaved forest in Leigongshan Natural Nature Reserve.[Method]We researched the ferns in 16 of 20 m × 20 m sample plots and 256 of 5 m × 5 m quadrats and the areas within 20 m.[Result]There were 64 ferns in sample plot, belonging to 39 genus and 28 families. The species were abundant and population quantity was greatly uneven. Among them, geobiotic species played a dominant role (96%), while epiphytic species were relatively less (4%), showing the characters of north rim flora of southeast subtropics, and with the transition from tropical mountains to the subtropical areas. Diplopterygium glaucum, Dicranopteris pedata, Pteridium aquilinum and Woodwardia japonica were species with high density. And most other species had relatively low density.[Conclusion]This research provides theoretical foundation for the composing features and ecology of evergreen broadleaved forest in Leigongshan Natural Nature Reserve.

Key words Leigongshan Natural Nature Reserve; Evergreen broadleaved forest; Fern; Ecological characteristics

全球現(xiàn)有蕨類植物12 000多種,我國有2 600多種,多數(shù)分布于西南地區(qū)和長江流域以南地區(qū),是我國南方的重要植物資源,其中貴州所產(chǎn)蕨類植物其科、屬數(shù)在國內(nèi)僅次于云南,物種數(shù)略少于四川,位列全國第三[1]。蕨類植物是森林生態(tài)系統(tǒng)中的重要組成部分,也常常在森林植被草本層植物中成為優(yōu)勢,有必要對它們進一步研究。目前,關(guān)于蕨類植物的研究多集中在藥用和化學(xué)成分方面[2-3],而關(guān)于常綠闊葉林蕨類植物群落的研究鮮見報道。筆者調(diào)查了雷公山國家級自然保護區(qū)常綠闊葉林蕨類植物種類,旨在為進一步闡明雷公山常綠闊葉林蕨類植物的組成特征及其生態(tài)學(xué)提供參考。

1 研究區(qū)概況與方法

1.1 研究區(qū)概況

雷公山國家級自然保護區(qū)位于貴州省黔東南中部,地跨雷山、榕江、臺江、劍河4縣。雷公山自然保護區(qū)于1982年經(jīng)貴州省人民政府批準建立,2001年6月被國務(wù)院批準為國家級自然保護區(qū),主峰海拔2 178.8 m,是長江和珠江流域分水嶺,清水江和都柳江水系主要支流的發(fā)源地。該區(qū)屬中亞熱帶季風(fēng)山地濕潤氣候區(qū),具有冬無嚴寒、夏無酷暑、雨量充沛的氣候特點。雷公山地區(qū)雨量較大,年降雨量在1 300~1 600 mm,并以春、夏季降水較多,而秋、冬季降水較少。春、夏半年(4~8月)各月降水量均超過150 mm,其中,降水集中的5、6、7月各月降水量均超過200 mm,說明雷公山地處中亞熱帶,顯示出溫暖濕潤的特點。由于雷公山光、熱、水資源豐富,氣候類型多樣,又為多種多樣的生物物種生長發(fā)育提供了良好的生態(tài)環(huán)境。雷公山自然保護區(qū)以其高聳的山體、優(yōu)越的地理位置蘊藏著包括蕨類植物在內(nèi)的大量生物資源[4-5]。該次調(diào)查是在海拔為650~1 400 m的常綠闊葉林中進行,面積超過3萬hm2,占雷公山保護區(qū)的75%。

1.2 研究方法

采用植物群落生態(tài)學(xué)的統(tǒng)計研究方法[6-9]。對雷公山保護區(qū)常綠闊葉林不同坡向沿著不同海拔設(shè)置樣地20 m×20 m,采用相鄰樣方格子法,在每個樣地設(shè)基本格子16個(小樣方),共獲得256個5 m×5 m的小樣方。樣地基本情況見表1。對樣地內(nèi)出現(xiàn)的蕨類植物種類均測定數(shù)量、高度、冠幅及記錄生活型等;同時對每個樣地各邊分別外延20 m范圍出現(xiàn)的蕨類植物進行種類調(diào)查,總的調(diào)查面積合計3.2 hm2。對種群數(shù)量、相對多度(A,%)、相對頻度(F,%)、相對蓋度(C,%)、存在度(頻度級)及重要值(IV,%)等基本數(shù)量指標進行統(tǒng)計與分析。

重要值計算方法[6]:IV=A+F+C。

2 結(jié)果與分析

2.1 蕨類植物組成

據(jù)記載,雷公山自然保護區(qū)有蕨類植物41科89屬249種2變種1變型。該研究雷公山常綠闊葉林中樣地內(nèi)共調(diào)查到64種,隸屬于28個科39個屬。主要以鱗毛蕨科(3屬8種)、鳳尾蕨科(1屬7種)、水龍骨科(5屬6種)、金星蕨科(2屬5種)、碗蕨科(1屬4種)、蹄蓋蕨科(4屬4種)、鐵角蕨科(2屬3種)以及烏毛蕨科(2屬3種)類組成,上述8個科的屬、種分別占該蕨類植物區(qū)系屬、種總數(shù)的52.38%、67.19%。

2.2 數(shù)量特征

群落物種的多度、密度、蓋度、頻度及重要值等數(shù)量特征是反映群落組成、結(jié)構(gòu)、群落間差異及群落間比較分析研究不可缺少的依據(jù)。群落中物種的數(shù)量特征與該群落的生態(tài)功能等有著密切聯(lián)系。

2.2.1 多度。

據(jù)統(tǒng)計,樣地內(nèi)64種蕨類植物個體數(shù)量為12 001株(叢),其中種群個體數(shù)量在500株以上(500~3 120株)的僅10個種,分別是里白(3 120株)、蕨(2 480株)、芒萁(1 569株)、狗脊蕨等蕨類植物;有78.13%的種類,其相對多度均小于2(即個體數(shù)量小于123株)。森林群落中絕大多數(shù)種類的個體數(shù)量較小,僅有在群落中占優(yōu)勢的少數(shù)物種才擁有較大的種群數(shù)量,反映出雷公山常綠闊葉林中蕨類物種種類豐富,種群數(shù)量極不均勻,這主要是由于人為破壞了常綠闊葉林的生態(tài)平衡,如里白在原始的常綠闊葉林中不是建群種,當植被被破壞,變成針葉林或針闊混交林后,里白則成了草本層的優(yōu)勢種或建群種。

2.2.2 密度。

在16個20 m×20 m樣地中(除去副樣方),即0.64 hm2面積上,蕨類植物種群密度每1.012~ 3.987 m2就有1.0株;如果取16個樣地種的平均數(shù)計算,種群密度為0.8株/m2。從每個種的情況看,相對密度較大的種類并不多,相對密度大于10%的種類僅4種,即里白、芒萁、狗脊蕨、蕨。總體來看,雷公山自然保護區(qū)常綠闊葉林高密度的種類較少,絕大多數(shù)種類的密度較低。

2.2.3 蓋度。

種的蓋度之和為6 918.084 4 m2,其中,個體蓋度在100 m2以上或近100 m2的有6種,它們分別是里白(2 304 m2 )、狗脊蕨(1 980 m2 ),芒萁(139 m2)等;有71%的種類,蓋度小于30 m2。蓋度大于50%的僅有1種,即里白50.13%。按5級蓋度等級劃分[9],蓋度等級為1級的占92%(56個地生種),蓋度等級為2、3級的各有1種,蓋度等級達4級的僅有里白1種。

2.2.4 頻度。

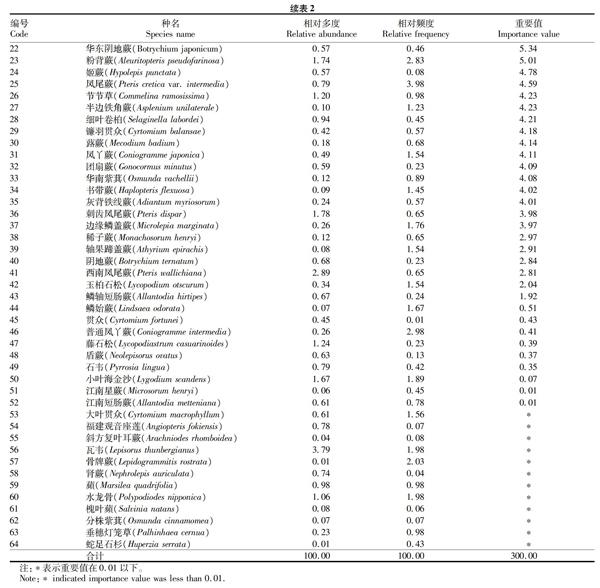

采用在256個小樣方中測得的數(shù)據(jù)進行頻度及存在度的計算與統(tǒng)計,結(jié)果見表2。出現(xiàn)頻度較高的種類極少,頻度在20%以上的僅有4種,其中最高的是里白在232個樣方中出現(xiàn),頻度為58.00%;其次是芒萁在135個樣方中出現(xiàn),頻度為33.75%;狗脊蕨在104個樣方中出現(xiàn),頻度為26.00%;蕨在92個樣方中出現(xiàn)。頻度按存在度5級劃分[10],達II級的僅有里白1種。

蕨類是對環(huán)境條件較敏感的植物類群,16個樣地雖均屬同一類森林群落類型,但由于群落局部生境的異質(zhì)性,導(dǎo)致群落中僅有極少數(shù)的種類有較高頻度值,而絕大多數(shù)種類出現(xiàn)的樣方數(shù)較少,物種分布極不均勻。

2.2.5 重要值。

由表2可知,重要值在10以上的有4種,它們的重要值之和占重要值總和的27.00%,是該森林群落中l(wèi)類植物的典型代表種。重要值小于5的種占64.06%,重要值大于10的種占6.25%,說明雷公山自然保護區(qū)的主要優(yōu)勢蕨類植物是里白,在該森林生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)重要地位。絕大多數(shù)種類沒有優(yōu)勢地位,蕨類生態(tài)極不平衡。另外,重要值較大的種類是芒萁、蕨、狗脊蕨等。結(jié)合多年的調(diào)查資料,里白、芒萁、蕨、狗脊蕨是雷公山自然保護區(qū)常綠闊葉林最常見的種,應(yīng)屬亞熱帶常綠闊葉林的適宜種。

3 結(jié)論

在雷公山自然保護區(qū)3.2 hm2典型的亞熱帶常綠闊葉林樣地中調(diào)查到蕨類植物64種,隸屬于28個科39個屬。其中,有8個科的屬、種分別占該蕨類植物區(qū)系屬、種總數(shù)的5238%、67.19%,最大科為鱗毛蕨科(3屬8種),其次鳳尾蕨科(1屬7種),有78.13%的種類相對多度均在2以下,表明雷公山常綠闊葉林中蕨類物種種類豐富,種群數(shù)量極不均勻。

調(diào)查區(qū)每1.012~3.987 m2就有1株蕨類植物,其中相對密度大于10%的種類僅4種,即里白、芒萁、狗脊蕨、蕨。雷公山自然保護區(qū)常綠闊葉林高密度的種類較少,絕大多數(shù)種類的密度較低。

不論從樣地內(nèi)、樣地外還是總體來看,地生種所占的比例占主導(dǎo)地位,即地生種約占96%,附生種約占4%。該蕨類植物區(qū)系屬亞熱帶性質(zhì)區(qū)系,表現(xiàn)為東南亞熱帶北緣植物區(qū)系的性質(zhì)或特點,并有熱帶山地向亞熱帶過渡的特征。

里白、芒萁、狗脊蕨、蕨4個種在雷公山自然保護區(qū)常綠闊葉林出現(xiàn)頻率最高,其他絕大多數(shù)種類出現(xiàn)頻率相對較低。雷公山自然保護區(qū)的主要優(yōu)勢蕨類植物是里白(重要值為41.53),絕大多數(shù)種類無優(yōu)勢地位(64.06%),蕨類生態(tài)極不平衡。

參考文獻

[1]徐家星.民族藥用植物金毛狗的化學(xué)成分及其生源途徑研究[D].昆明:云南農(nóng)業(yè)大學(xué),2012.

[2]熊宗厚.寶天山曼保護區(qū)有大面積心葉瓶爾小草[J].植物雜志,1990(3):8.

[3]文曉瓊,胡穎.福建觀音座蓮的化學(xué)成分研究[J].時珍國醫(yī)國藥,2012,23(1):1-2.

[4]張華海,張旋.雷公山國家級自然保護區(qū)生物多樣研究[M].貴陽:貴州科技出版社,2007:246-265.

[5]周政賢,姚茂森.雷公山自然保護區(qū)科學(xué)考察集[M].貴陽:貴州人民出版社,1987:302-341.

[6]孫儒泳,李博,諸葛陽,等.普通生態(tài)學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1993:135-148.

[7]宋水昌.植被生態(tài)學(xué)[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,2001:549-573.

[8]趙志模,郭依泉.群落生態(tài)學(xué)原理與方法[M].重慶:科學(xué)技術(shù)文獻出版社重慶分社,1990.

[9]陶玲,任珺.進化生態(tài)學(xué)的數(shù)量研究方法[M].北京:中國林業(yè)出版社,2004:1-50.

[10]姜漢僑,段昌群,楊樹華,等.植物生態(tài)學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2005:99-160.