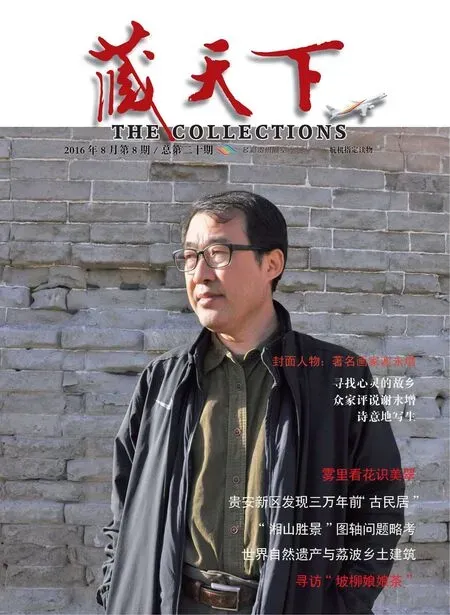

眾家評說謝永增

眾家評說謝永增

夏碩琦(著名美術評論家、《美術》雜志原主編、編審)

1993年,我之所以決定把謝永增《綠源》當作10月份《美術》雜志封面,原因有以下幾點:第一,就是必須要有特點,必須有獨創性;第二,這幅作品,正好在美協舉辦的全國首屆中國山水畫展上獲得銀獎;第三,這幅畫帶有一定裝飾性,醒人耳目;第四,從深層上講,《美術》雜志是反對民族虛無主義,倡導民族、健康、有時代感、有獨創性的作品。《綠源》這張畫屬于重彩畫,也可以叫做工筆重彩,從色彩到造型都吸收了民間藝術的特點,有原生態的美,同時,將傳統和創新很好地結合在一起。

藝術的根本是什么呢?真誠以內,神動以內,才能打動人、感動人。藝術是一種橋梁,是溝通的,不是自我封閉的,是心靈與心靈的交流。謝永增現在探索的摻入光芒的水墨中國畫之路,我不能說他已經很好了,是經典了,那是不客觀的。但是他選擇的路是值得肯定的,應該繼續前進、繼續攀登,終應該能大成。

和風——1997年 謝永增

綠源——1993年 謝永增

沃野——1994年 謝永增

王洪濤(河北畫家)

謝永增是在燕趙大地成長起來的畫家,他始終懷著對農村生活一種眷戀和深情,矢志不渝地用自己的畫筆抒發著對這片土地的熱愛。

謝永增作品濃郁的鄉土氣息、鮮活的生命意象和時代的脈搏,是出自傳統,又完美展示出現代的審美思維,他用新的形式創造提升了藝術的文化品質,并注入新的時代精神。他通過對農村生活的禮贊、歌詠和感恩,喚起了人性的覺醒,從自然生命和意識形態出發,謳歌了心性與天地的融合、與時代的融合。

2002年,謝永增轉型水墨山水,后來通過“光”的設置,將眼前看到的“視像”,切換成他的“心象”,在他的作品《一夜秋水出呂梁》和《溪水長流圖》中,大片的墨色中點線交織錯落,墨色層層遞進,茂林清泉相互映襯,畫面豐富而整體,景觀闊大而幽深,一片蒼茫雄渾的氣象。這種重整體、重模糊、重直觀感受,重心靈體悟的創作理念,使作品意境能夠在有限中超越而通向無限,從而達到心靈的自由,使人與山水融合一體。

正是觀賞者的這種“模糊體驗”,才成就了藝術的魅力,作為一種誘惑,它朦朧地通過審美的感性體驗激動著你、影響著你。他的作品既有較好的整體意境,又有細致入微的局部刻畫,既有局部的筆墨抽象性,又有整體山水的具象性,最后從整體的具象性上升到意象性。畫面中這種整體感性的模糊體驗和用光的理性思考形成鮮明的對比,這是從“寫境”到“造境”,再到升華的的過程,將個體、自然、社會融為了一體,完成了自然與人文的新和諧。

劉福林(記者)

一個沒有情懷的藝術家是走不遠的,一個沒有靈魂高度的藝術家更是無法洞悉生命秘密的。技巧無法解決靈魂的難題。所以,內在的修為,比技巧的訓練更為重要,也更為艱難。

石磨碾子、鐮刀鋤把、一蔬一果、山野田疇等等,這些故土記憶的永久符號,經謝永增的藝術點化,共同組成了一曲渾然一體的鄉土神韻,無不給人們帶來了一種慰籍、一種享受、一種洗滌。不管世事如何變遷,無論歲月怎樣無情,每個人的內心深處,總有一塊遠離喧囂紛亂塵世的凈地,那就是飽含童真的鄉土故園。

古人有言:“書畫之貴,貴在筆墨。”謝永增的山水畫,始終與他的性情一樣——為人敦厚、心性素樸。他的畫風與心性相適,在筆與墨上注重人文體驗的感知,歷經內省的體驗觀照,再融入生活真與善的審美,筆墨由此得以作琴瑟之覺,實則見人心的清靜,虛則為物象的廣大高遠;筆墨的氣與勢相諧、相為,遂使山川草木涵有一種渾淪之氣,于混沌中放出光明。

故鄉——2010年 謝永增

宛少軍(中央美院博士、國家畫院研究員畫家)

謝永增在對景創作的表達中,一切的技術表現似乎都自然順應著自己情感的路向。在寫生中,他順著村落的自然氣息,墨色變得淡然,潤澤通透,清純明凈,給人以田園悠然的精神休憩。他的用筆也更加內斂含蓄,精煉制約。在自然的描繪中,他似乎忘記了往昔的成熟技巧,既不追求暢快淋漓的率真,也不展現精益求精的高超,而是在不緊不慢中自在地展現著天然的節奏,這又與田園的氣息相得益彰,融洽化一。

放下技巧的雕琢,釋然創作的嚴端,放緩身心的緊張,從容感悟村落自有的詩意,謝永增的寫生有如故人般輕松敘舊,娓娓道來般促膝清談。面對他的寫生,讓人懷想,讓人暢然,讓人感到生活的美好與純真,也讓人感到心靈安慰的愜意。

面對同一處景象,每一個畫家都會感知到不同的意象,得到不同的心靈顫動,而這不同的背后,正是每一位作者心靈情感指向的不同。

韓朝(清華大學美術學院博士)

謝永增從上世紀九十年代的《沃野》《綠塬》到最近幾年的《塬上秋》《秋夜》《雨后秋山》《故鄉》,完成了從工到寫的形式轉換,始終遵循一個重要法則:擴大想象在表達現實對象中的力度,以此生成新的視覺感,強化對象的本性,大膽糅入自我,將自然景致化為心之意象。

形象的豐滿和形象之間的秩序成就了具有壯美特質的整體。換句話說,在使審美對象陌生化的技巧運用上,增加了觀者感覺的難度和時間長度,使對形式的解讀即感覺過程本身演化為審美目的,形式在此被有效地凸現出來。

明人唐志契有言:“山性即我性,山情即我情。”永增君即在山情與我情之間找到了通神之法。自然其所獲取的便可形神兼備。謝永增作品所提示的除了在形式轉換上的探究外,還有關于生活與藝術關系的處理。如此,讓人們從嘈雜不堪的現實中獲得了反觀自我并詩意地棲居的一種可能。

雷正民(原中國美協書記處書記)

《綠源》畫面構圖的旋律感令人入迷,整個色彩調子以及通過變形使綠油油的玉米棵更為茁壯的幽默、裝飾味道,既有民間的也有西方現代藝術中的因素,除了一抹水墨渲染中的背景,似與傳統中國畫面貌拉開了距離。

又有喜雨降呂梁——2010年 謝永增

楊延文(中央文史館館員、著名畫家)

最近,我看了謝永增的山水作品,內容既有北方又有南方的,色彩開始豐富起來,把觀賞者能擴展的觸覺能擴展到多遠就擴展到多遠,我覺得這個他做到了。

謝永增保持了過去他那種厚重的、比較具有鄉土氣息的風格,格調保持了高度,因為藝術品必須有很高的格調,這一點必須保證,但保持了格調以后,必須把你的藝術領域展的越寬越好,這就看一個人的才能,如果一個人在一定的范圍里做到很好,這不是很難,如果在很寬的領域做到都好,這要才情。目前謝永增的狀態,我覺得他是按這個路子走的,從藝術的觸覺上不斷延伸,希望他在未來的發展過程中,沿這個道路走下去,一定可以做出更大的成就。

張和平(北京市文聯主席、原北京人民藝術劇院院長)

看了謝永增的畫展之后,突出的感覺就是震撼,所謂震撼就是,洋洋灑灑的八十幾幅作品畫作,是他近些年來心血之作。

作為一個畫家很難得形成自己與常人不同、或與別人不同的一種畫風,謝永增在這方面非常成熟,他在黑白之間的色彩對比上,使人看后有一種愉悅,有一種審美后的滿足,這都是畫作本身給人帶來的一種享受。

ZHONGJIAPINGSHUOXIEYONGZENG

屏山寫生之一 謝永增