載波聚合技術在4G+網絡中的應用研究

金 勇,方志林

(1.重慶郵電大學 通信工程應用研究所,重慶 400065;2.中國聯合網絡通信有限公司 重慶分公司,重慶 400042)

?

載波聚合技術在4G+網絡中的應用研究

金勇1,2,方志林1

(1.重慶郵電大學通信工程應用研究所,重慶400065;2.中國聯合網絡通信有限公司重慶分公司,重慶 400042)

針對4G用戶的快速增長以及4G網絡規模的持續擴大,2016年國內三大運營商將大規模升級LTE網絡至4G+,即在原有4G網絡的基礎上利用載波聚合技術。介紹了載波聚合技術的背景及功能,對載波聚合技術的頻譜聚合方式、載波管理以及載波聚合部署方案進行了簡要介紹。結合國內運營商現有頻譜資源,探討了國內三大運營商載波聚合頻譜組合方式,最后針對中國聯通的現有頻譜資源,給出了中國聯通載波聚合部署的方案建議,為即將升級的4G+網絡建設提供一些參考。

載波聚合;LTE-Advanced;4G+;載波聚合部署

近年來,隨著移動互聯網的快速發展,用戶對數據業務的需求不斷增長,為了滿足用戶更高的數據業務速率需求以及支持更多的業務類型[1]。在LTE的基礎上,3GPP LTE-Advanced又提出了更高的要求,其中,LTE向LTE-Advanced演進的最重要的考慮因素之一是如何滿足更大帶寬需求[2]。為了滿足更高的數據業務速率需求,3GPP在LTE-Advanced階段要求下行速率要達到1 Gbit/s。同時,受限于無線頻譜資源緊缺等因素,很多運營商擁有的頻譜資源往往都是非連續的,每個單一頻段都難以滿足LTE-Advanced對帶寬的需求。因此,3GPP在R10階段引入了載波聚合,通過將多個連續或非連續的載波聚合成更大的帶寬,以滿足3GPP的要求[3]。

1 載波聚合技術

載波聚合(Carrier Aggregation,CA)是指基站根據UE能力將2個或多個成員載波聚集起來一起為UE提供服務。CA UE可以同時利用2個或2個以上載波的空閑RB,運營商可以充分利用離散頻譜進行載波聚合,從而提高資源利用率,避免頻譜資源的浪費。目前LTE支持的最小帶寬是1.4 MHz,最大帶寬是20 MHz,LTE-A通過載波聚合從而獲得最大40 MHz帶寬。3GPP規定最多可允許5個載波進行聚合,聚合連續或離散的頻譜資源,最大載波聚合帶寬可達到100 MHz,最大峰值速率可達到1 050 Mbit/s,給用戶帶來更好的體驗[4-5]。載波聚合技術不僅能滿足LTE-A更大帶寬需求還能保持對LTE后向兼容,接收能力超過20 MHz的LTE-A終端(User Equipment,UE)可以同時接收2個或多個成員載波,而對于LTER8、LTER9的終端,也可以正常接收其中一個成員載波。因此,載波聚合技術為4G升級4G+網絡提供了技術基礎[6]。

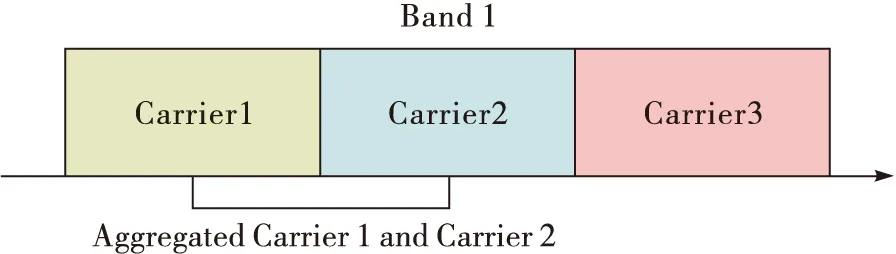

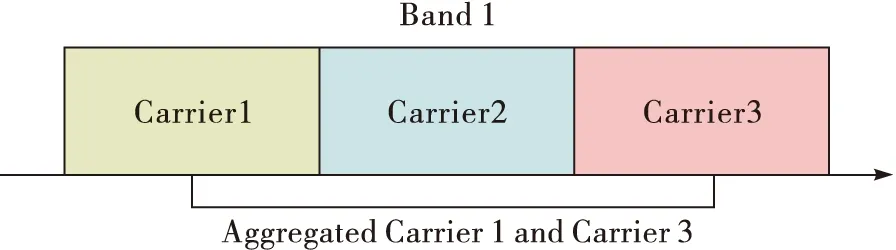

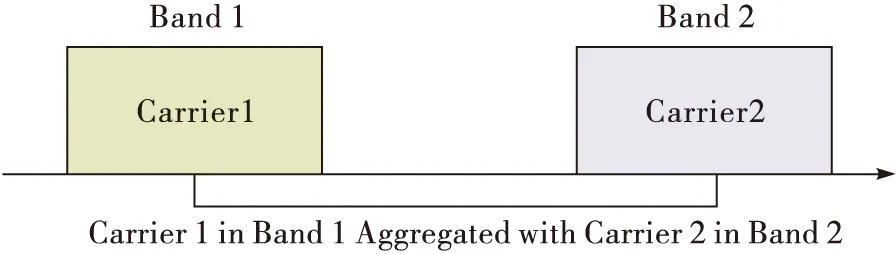

2 載波聚合方式

載波聚合的方式一般可分為3種[7]:帶內連續載波聚合(Intra-Band,Continuous)、帶內非連續載波聚合(Intra-Band,Non-Contiguous)和帶外非連續載波聚合(Inter-Band,Non-Contiguous)。具體參見圖1~圖3。

圖1 帶內連續載波聚合

圖2 帶內非連續載波聚合

圖3 帶外非連續載波聚合

3 CA載波管理

3.1主/輔載波

為了支持載波聚合,3GPP R10中引入了主小區PCell(Primary Cell)和輔小區SCell(Secondary Cell)的概念。與UE維持RRC連接的載波或小區稱為主載波(PCC)或主小區(PCell)。除主載波之外的載波稱為輔載波(SCC)或者為輔小區(SCell)[5]。PCC總是激活的,SCC可通過PCC來激活。若SCC滿足激活條件,即主載波PRB利用率高于配置閾值且輔載波PRB利用率低于配置的閾值,則激活對應輔載波。SCC去激活需滿足以下2個條件:

1)配置閾值低于主輔載波PRB總的利用率;

2)當前用戶輔載波的MCS低于某一閾值,則SCC可通過PCC下發去激活MAC CE,包括激活自己。

SCC還可以通過Deactivation timer來隱式去激活[8]。

3.2輔載波的添加、刪除和修改

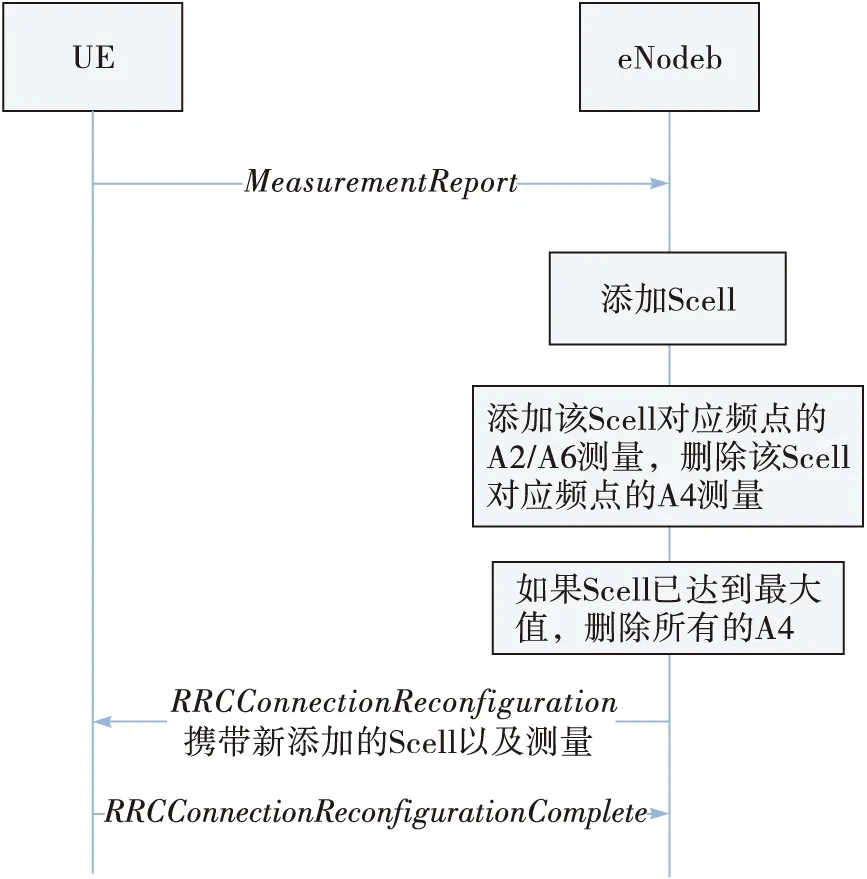

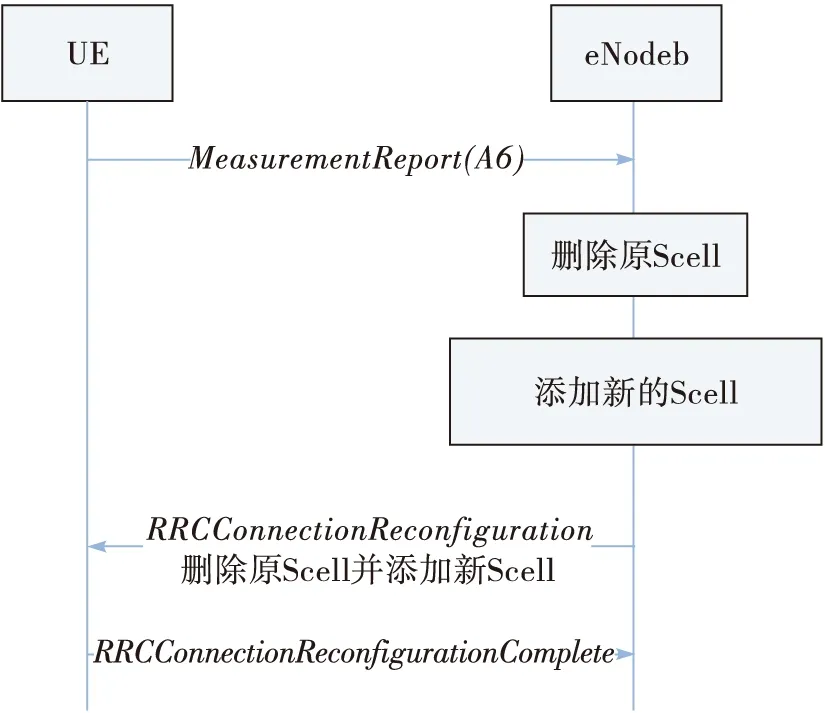

輔載波的添加、刪除和修改主要是通過測量報告來觸發的,其中通過A2事件進行輔載波的刪除,A4進行輔載波的添加,A6進行輔載波的修改[9],如圖4~6所示。

圖4 輔載波的添加(A4)

圖5 輔載波刪除(A2)

圖6 輔載波添加修改(A6)

3.3載波間負載均衡

CA主輔載波小區間負載不均衡時,可以觸發通過載波間協調調度將R10支持CA的UE業務數據盡量調度在負荷輕的載波上,從而可以改善網絡不均衡,并且可以減少通過切換方式進行負載均衡。

CA載波間負載均衡主要原理是周期性監控小區的PRB占用情況,如果超過載波間負荷調整的門限,則將小區中的CA用戶GBR業務資源回退或搬移到其他CA協同小區上,以此來減輕小區負荷,使得CA的協同載波間負荷達到基本平衡,達到減少負荷均衡切換的目的[10]。

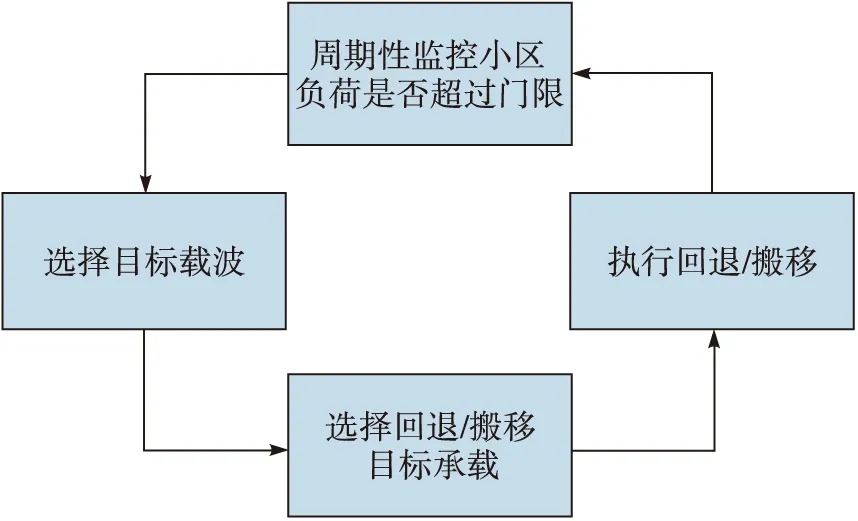

CA載波間負載均衡主要分為4個部分:周期性監測小區負荷是否超過門限,目標載波選擇,選擇進行資源回退或搬移的承載,承載的回退/搬移。功能框圖如圖7所示。

圖7 載波間負荷調整功能框圖

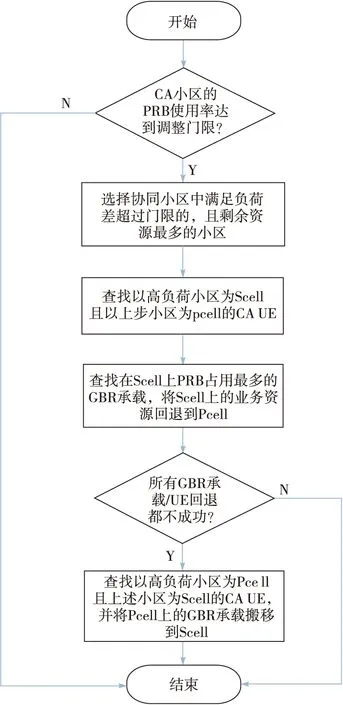

CA載波間負荷調整功能打開后,周期性監控小區的PRB占用情況,如果超過載波間負荷調整的門限(默認值為50%,后臺可配置),則在高負荷小區的CA協同小區中,挑選比高負荷小區的負荷低10%以上的負荷最輕的小區,作為載波調整的目標小區;如果存在以高負荷小區為輔載波,以目標小區為主載波的UE,將UE上已被搬移到高負荷小區上的GBR承載回退;如果沒有這樣的GBR承載,則挑選高負荷小區中CA用戶上速率最大的GBR承載,搬移到目標小區上。流程圖見圖8。

圖8 載波間負荷調整流程圖

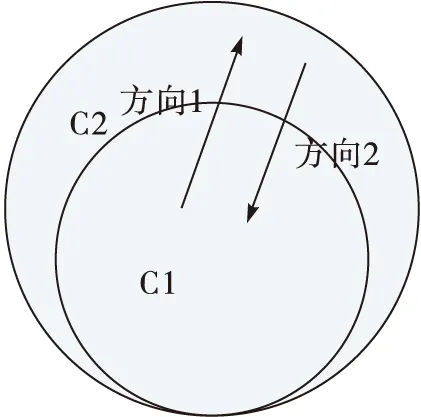

對于一大一小覆蓋的應用場景,當UE處于小覆蓋小區時,設置小覆蓋的小區為PCC,大覆蓋的小區為SCC,當UE運動出小覆蓋小區時,則令之前的大覆蓋小區SCC設置為PCC,PCC設置為SCC,當UE又從大覆蓋小區移動到小覆蓋小區內時,此時不給UE重配PCC,否則UE在小覆蓋小區邊緣運動時,會引起PCC的頻繁重配,進而引起大覆蓋小區負載過重。例如圖9所示,UE若初始接入以C1為PCell,C2為SCell。當在方向1上移動時,需執行切換,將PCell更換為C2,但在方向2上移動時,不會執行切換,即不更換PCell,可將C1添加為Scell。因此在系統長時間運行后,以C2作為PCell的用戶量會加大,由于CMAC算法限制GBR業務僅在PCell上調度,因此C2的負荷可能會加重。雖然這種情況發生的概率較小,但可以作為一個后續的研究方向。

圖9 一大一小覆蓋場景

4 載波聚合部署方案

由于成員載波通過不同頻率在空間傳播中有不同的路徑損耗,因此每個成員載波的覆蓋區域將是不同的,不同的成員載波具有不同的服務區域。針對成員載波不同的頻率聚合方式,載波聚合技術具有不同的應用場景,本次只考慮2個成員載波的情況,2個成員載波分別為CC1,CC2;C1,C2為分別對應兩個小區,部署方式主要為以下5種[4]:

方案1,是一種典型的部署方案,基站天線部署同一基站,采用共天饋或連續天饋方式,不同成員載波的天線波束方向和模型都要一致,且CC1,CC2載波成員設置同一頻段的連續或相近頻率,使兩個小區覆蓋基本相同的區域,處在重疊覆蓋區域的用戶可以同時收到兩個小區的信號,進行載波聚合。

方案2,兩個成員載波CC1,CC2一般處在不同的頻帶上,具有較大的頻率間隔,在這種情況下,由于不同頻段信號傳播的路徑損耗不同的特性,頻率高的載波信號路徑損耗大,處于高頻段小區C2的覆蓋范圍比低頻段小區C1的覆蓋范圍小,CA只在載波重疊覆蓋區域允許更高的用戶吞吐量,而在小區邊緣,則只有一個載波成員CC1提供小區服務。

方案3,兩個成員載波CC1和CC2共基站部署,CC1和CC2使用不同的頻段,成員載波對應天線的波束方向和模型不同,C1的小區邊緣和C2的小區中心區域相重疊,在重疊覆蓋區域可支持CA,這種方式的優勢在于可以提高小區邊緣速率和吞吐量。

方案4,宏小區C1提供主要覆蓋區域,在業務熱點區域,采用部署遠程連接射頻單元(RRH)CC2的小區用于改善熱點區域吞吐量,RRH通過光纖連接到基站,從而實現宏站C1和RRH C2小區載波聚合,進一步提高系統吞吐量,且RRH設備成本低廉,有效降低部署成本。

方案5,是對方案2的一個補充,在小區覆蓋邊緣區域部署一個頻率選擇中繼器(設置跟CC2相同的頻點),這樣就擴展了成員載波CC2的覆蓋范圍,擴大了C1與C2的重疊覆蓋區域,從而有效提高系統吞吐量。

5 中國三大運營商CA頻段組合分析

載波聚合的頻段組合方式由運營商擁有的頻譜資源所決定。目前,載波聚合主要用于兩個載波間下行方向的聚合。中國移動不僅在LTE用戶規模上占據上升,還在TD-LTE頻譜資源方面占有明顯優勢。中國電信和中國聯通用戶規模相對較小,頻譜資源則相對短缺,但這兩家運營商在TD-LTE頻譜資源上都各具有40 MHz的頻譜資源,可以借助LTE FDD和LTE TDD載波聚合,與中國移動進行抗衡,爭奪高端4G市場[11]。

中國移動總共擁有TD-LTE頻段130 MHz,分別在1.8 GHz頻段擁有20 MHz,2.3 GHz擁有50 MHz,B41頻段(2.6 GHz)擁有60 MHz的頻譜資源。目前,中國移動已經對2.6 GHz的D+D頻段、F+D頻段以及室內的E+E頻段進行了兩個載波的聚合試驗,最高峰值速率可達到230 Mbit/s,試驗效果均符合預期。隨著2G和3G的用戶向4G轉移、4G網絡的成熟度以及終端的支持,中國移動還可以考慮對其擁有的其他頻段資源如B39(TD-SCDMA)、B34(TD-SCDMA)以及B3(GSM)和B8(GSM)頻譜重新分配,用于部署4G網絡并進行載波聚合升級4G+。

中國電信在2015年底其4G網絡已覆蓋全國的主要城市,目前擁有TD-LTE頻段資源40 MHz,分別在B3頻段擁有30 MHz、在B1頻段擁有40 MHz;擁有FDD-LTE頻段資源70 MHz,在B3(1.8 GHz)和B1(2.1 GHz)各擁有15 MHz的頻譜資源。目前,中國電信已經進行了B3(1.8 GHz)+B41(2.1 GHz)雙20 MHz的LTE FDD與TD-LTE的兩個載波聚合試驗,最高峰值速率達到300 Mbit/s。其2015年在部分試點城市使用B1+B3部署載波聚合技術。此外,中國電信還可以利用用于室內的B40 2.3 GHz的20 MHz頻譜,進行FDD+TDD的載波聚合[12]。隨著其網絡的逐漸成熟、4G用戶的逐漸增長以及終端的支持,中國電信還可以考慮退出其擁有的2/3G頻段資源,用于部署4G網絡并進行載波聚合升級4G+,提高其與移動的競爭力。

中國聯通目前擁有TD-LTE頻段資源40 MHz,在2.3 GHz和2.6 GHz頻段各擁有20 MHz,其FDD-LTE頻段資源70 MHz,分別在B3頻帶20 MHz,B1頻帶50 MHz。目前,中國聯通已經在部分城市使用B3(1.8 GHz)+B41(2.1 GHz)雙20 MHz進行了FDD+TDD載波聚合的小規模部署,最高峰值速率達到300 Mbit/s。隨著中國聯通2G/3G用戶向4G用戶的遷移、網絡的規模持續擴大以及終端的普及,中國聯通可對其擁有的頻譜資源B1(3G,15 MHz)、B3(GSM和LTE,30 MHz)、B41(TD-LTE,20 MHz)、B8(GSM和3G,6 MHz)進行頻譜重新分配,用于部署LTE網絡進行載波聚合,以提高市場競爭力。

6 中國聯通CA部署方案建議

根據中國聯通目前的頻率分配和使用情況,可采取以下3種方案部署:

1)方案一,FDD 1.8 GHz帶內載波聚合

1.8 GHz帶內CA在ENODEB側不需要新增任何硬件設備,使用如中興R8862 S1800(A6A)的RRU,1個RRU建立兩個小區的方式進行頻段內的載波聚合。由于使用同一個RRU和相同的天線,因此此次的小區覆蓋是同覆蓋方式的載波聚合。終端在重疊覆蓋區域,可以同時收到兩個小區的信號,進行載波聚合。

2)方案二,FDD 1.8 GHz+2.1 GHz帶外載波聚合

若采用共享BBU,則需新增相應2.1 GHz RRU,如中興R8862 RRU支持級聯方式,因此對于配置為R8862的基站,無需對BBU進行改造,直接拼3個R8862A,采用RRU級聯方式,拼接的RRU采用光纖級聯即可,工程實施便利。若基站天線為兩端口天線(兩端口分別支持1.8 GHz和2.1 GHz頻率),可采取異頻合路器的方式接入;若基站天線為4端口天線(支持1.8 GHz和2.1 GHz頻率),建議采用共天線獨立端口的方式接入。

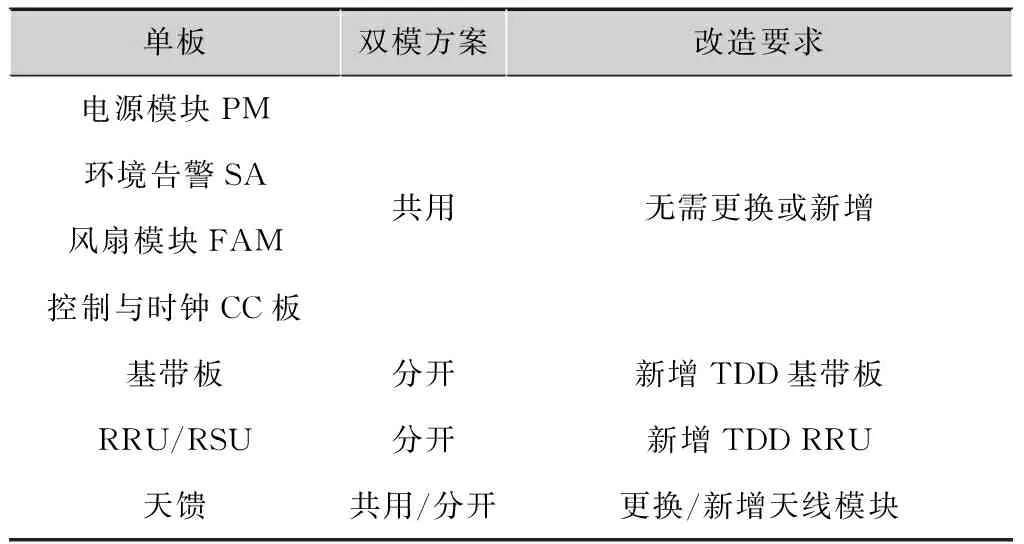

3)方案三,FDD/TDD雙模載波聚合

主要硬件改造要求如表1所示。

表1硬件改造要求

單板雙模方案改造要求電源模塊PM環境告警SA風扇模塊FAM控制與時鐘CC板共用無需更換或新增基帶板分開新增TDD基帶板RRU/RSU分開新增TDDRRU天饋共用/分開更換/新增天線模塊

共用天饋方案即共站共天饋方案,采用四端口或六端口天線替換雙端口天線,可獨立調整下傾,但不能獨立調方向,這種方案便于FDD/TDD一體化管理,適用于宏站室外站點場景。由于共天饋建設,天面要求低,該方案也是優選方案。

分開天饋方案即共站獨立天饋方案,為了抑制干擾,該方案需要天線端口隔離度要求30 dB;同時安裝要求需要垂直安裝大于0.2 m,水平安裝大于0.42 m,采用獨立天饋的方式適用于天面資源豐富的場景。

7 結束語

載波聚合技術作為LTE-Advanced系統的重要組成部分,不論是數據傳輸速率還是頻譜的利用率,都具有很大的優勢,隨著4G網絡覆蓋的規模持續擴大以及4G用戶的快速普及,4G網絡必將快速升級至4G+,載波聚合技術勢必也會得到快速發展和應用,進一步滿足用戶對業務的需求以及高質量的用戶體驗。

[1]任華,王錚,羅俊,等.移動互聯網環境下的LTE業務需求及業務網絡演進分析[J]. 電信科學,2013(2):24-30.

[2]3GPPTR36.913,Requirementsfor evolved UTRA(E-UTRA)and evolved UTRAN(EUTRAN)[S].2011.

[3]3GPPTR36.814,Further advancements for E-UTR aphysical layer aspects[S].2011.

[4]朱智俊,岑曙煒,曹晶,等. TD-LTE雙模演進基站載波聚合的應用[J]. 移動通信,2014(6):50-55.

[5]陳繼勛,李美艷.LTE-A系統中的載波聚合技術[J].通信管理與技術,2011(3):22-24.

[6]張同須.LTE現狀及未來發展綜述[J].電信工程技術與標準化,2010(11):1-6.

[7]AL-SHIBLY M A M,HABAEBI M H,CHEBIL J. Carrier aggregation in long term evolution-advanced[C]//Proc. Control and System Graduate Research Colloquium.[S.l.]:IEEE,2012:154-159.

[8]李美艷.LTE-A系統中的載波聚合方案設計[J].電子世界,2012(8):96-97.

[9]王淑坤.載波聚合技術研究[EB/OL].[2015-12-12].http://3y.uu456.com/bp_31vi024k0d1oirv32mbg_1.html.

[10]鮮永菊,董燦,張祖凡,等.LTE-A載波聚合下的載波切換分析[J].電信科學,2009(12):46-50.

[11]馬小平,黃勝,李素海.載波聚合技術在TD-LTE系統中的應用研究[J].電信技術,2015(4):42-45.

[12]楊光.中國將在2016年引領全球載波聚合發展[J].通信世界,2015(17):33-35.

金勇(1974— ),碩士,高級工程師,現任中國聯合網絡通信集團有限公司重慶分公司網建部副總經理,研究方向為移動通信網絡規劃與優化;

方志林(1989—),碩士生,主研移動通信網絡規劃與優化。

責任編輯:許盈

Research on application of carrier aggregation technology in 4G+ network

JIN Yong1,2,FANG Zhilin1

(1.CommunicationEngineeringApplicationResearchInstitute,ChongqingUniversityofPostsandTelecommunications,Chongqing400065,China;2.ChongqingbranchofChinaUnitedNetworkTelecommunicationsCorporation,Chongqing400042,China)

With the rapid growth of 4G users and the continued expansion of the scale of the 4G network.In the year of 2016, the three major domestic carriers will be large-scale LTE network upgrade to 4G+, which is based on the 4G network using the carrier aggregation technology. In this paper, the background and function of carrier aggregation technology are briefly introduced. The spectrum of carrier aggregation technology, polymerization method, carrier scheduling and carrier aggregation deployment scheme are analyzed briefly. Combined with the existing spectrum resources of domestic carriers, the combination mode of carrier aggregation spectrum of the three carriers in China is discussed. Finally, according to the existing spectrum resources of China Unicom, the proposed scheme is proposed.To provide some reference for the upcoming 4G+ network construction.

carrier aggregation;LTE-Advanced;4G+;carrier aggregation deployment

TN929.53

A

10.16280/j.videoe.2016.09.012

2016-01-14

文獻引用格式:金勇,方志林. 載波聚合技術在4G+網絡中的應用研究[J].電視技術,2016,40(9):62-66.

JIN Y,FANG Z L. Research on application of carrier aggregation technology in 4G+ network[J].Video engineering,2016,40(9):62-66.