從“職住空間”到“社會空間”*

——在日中國新移民的生存適應策略探討

張慧婧(天津理工大學 法政學院,天津300384)

新移民研究

從“職住空間”到“社會空間”*

——在日中國新移民的生存適應策略探討

張慧婧

(天津理工大學 法政學院,天津300384)

日本;新移民;移民社區;職住空間;社會空間;社團網絡;社會資本

論文基于筆者對新移民組織和文化祝祭活動的資料收集與實地調研,運用社會學相關理論,以“社會空間”的形成作為切入點,探討了在日中國新移民的生存適應策略。認為中國新移民通過“節點”的紐帶作用積累“社會資本”,進而構建以人際關系網絡為基礎的“社會空間”。在動態變化的社會空間,中國新移民可以利用各種平臺,運用各類社會資源,在與他者的相互關系和互動中求得共生。網絡式移民社區空間的構建,更符合中國新移民高流動性、高層次性、高創造性的特點和當今時代特征。它的存在不僅使在日中國人在遠離故鄉的生活世界里找到族群公共圈,產生連帶感和歸屬感,而且避免了與日本社會的正面沖突,有利于新移民在與當地民眾和平共處的前提下推進族群活動的日益豐富和活躍。

一、問題的提出

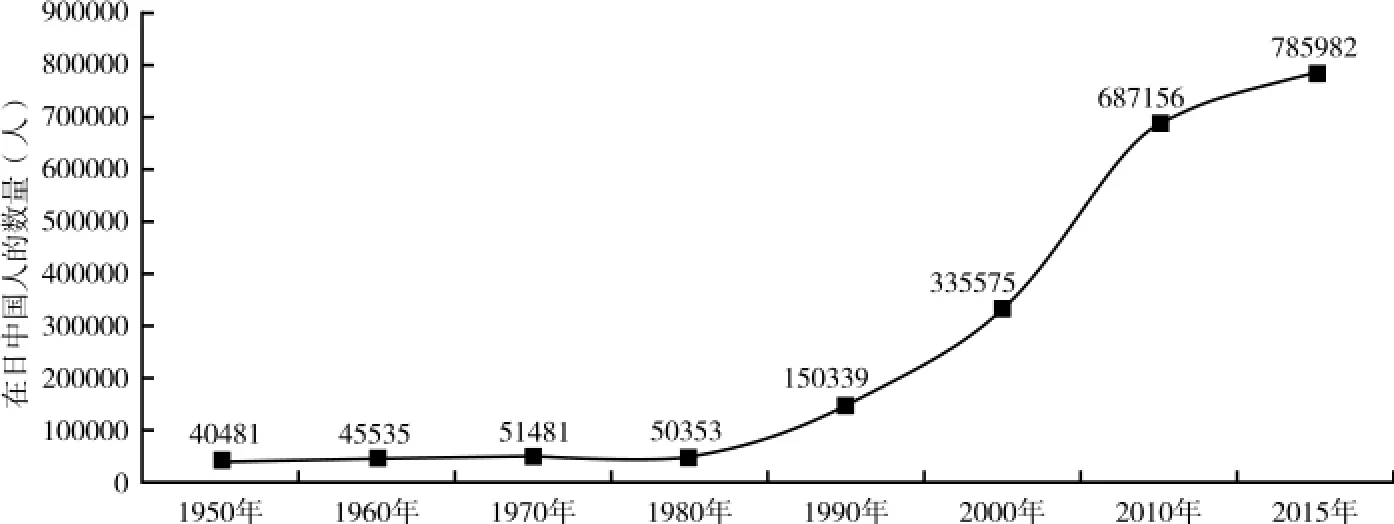

改革開放以前,中國向日本的國際移民數量較少。由于受到日本政府對勞動型移民的入境限制,①從1899年頒布敕令352號直至現在,對不具備特定專業、職業技能的簡單勞動力入境的嚴格限制是日本入國管理法規的基本方針。加上當時日本社會對在日中國人并不寬容,在日老移民大多是自主創業的商業型移民。1980年以后,中國政府為探尋改革開放新時期的現代化建設道路,將大批派遣留學生出國學習先進科技和文化提上日程;[1]同一時期,日本政府也為加速國際化進程提出招收10萬留學生計劃;[2]由此,中國出現了無論是人口規模還是人員結構都史無前例的留日熱潮(參照圖1、表1)。1990年,日本修訂出入國管理法,明確了“人文知識·國際業務”②“人文知識·國際業務”是指和日本公私機關基于合同開展具有法律學、經濟學、社會學及其他的人文科學方面知識的業務,或者從事具有基于外國文化為基礎的具有思考和感受性的業務活動。如翻譯、語言學校的語言教師、市場、商品開發、廣告、宣傳、海外交易業務、服飾或者室內裝飾設計等。引自國際勞動法務事務所網站:http://krh-office.com/cn/visa/humanities.html。、“日本人配偶者”等在留資格,不僅促使中國人移居日本的數量迅猛上升,也致使留學不歸的人數逐年增加。[3]這些滯留日本未歸的留學生,正是新華僑的構成主體和最基本來源。[4]廖赤陽指出,留學生以及畢業后在日本就業或創業的這一群體,對以后的日本華僑社會具有決定性影響。[5]邵春芬的研究證實了以“原留學生”為主的在日中國人的新華僑化現象,論述了原留學生在日本社會上升性社會移動過程中對日本華僑社會與中日交流的深遠影響及扮演的重要社會角色。[6]因此,討論在日中國人社會的現狀、中日關系等問題,尤其要重視對赴日中國人中具有高學歷、高技術、高人脈之特征的知識型新移民群體的持續關注和研究。近些年,國內外學者從不同學科視角進行了探討,既有縱觀日本華僑社會變遷歷程的,[7]也有綜觀記錄從留學生到新華僑的成長軌跡的,[8]還有選取某個時間段對新來中國人移居過程進行分析的。[9]特別是伴隨新移民隊伍日益壯大的趨勢,一些學者開始著力于新移民社會組織與網絡、新移民社區等方面的研究。[10]但總體來看,國內外學術界專門針對日本中國新移民的研究成果尚少,有待進一步開拓。

2006年后,日本總務省大力推進地方政府構筑地域社會“多元文化共生”,這為中國新移民帶來彰顯族群特色和自身優勢的發展新機遇,新移民勢力迅速崛起。2007年,在日中國人成為日本最大的外國人族群。然而,由于日本不屬于傳統移民國家,單一文化主義和排外心理由來已久,日本民眾對于多元文化共生的認知度依然薄弱。盡管受過高等教育、擁有專業技術的新移民的出現使當地人對中國人有了更加良性的看法,但從“東京中華街”構想夭折的實例不難看出,新移民并未得到當地社會的真正接納。[11]在當前中日關系緊張的背景下,“在夾縫中生存”的新移民如何不被主流社會同化或邊緣化而最終實現“文化整合”①文化整合是指文化適應中的非主流文化族群既重視保持個體的傳統文化,也注重與其他群體進行日常交往。,仍是他們面臨的巨大壓力。新移民不斷嘗試新的可能性,特別是以商業精英、知識精英為主力的年輕中產階層,力求“在夾縫中架橋”,為重振中日民間交往發揮作用。

圖1 在日中國人的人口數量變化(單位:人)

那么,新移民采取了哪些不同于老移民的生存適應策略,由點到面、由弱到強、穩中有為地立足于日本社會,并站在全球大背景中重塑中國移民國際形象的呢?本文將基于社會學視角,從“節點”與“社會資本”相互作用的方法論入手進行解析。首先,揭示在人口流動性大、居住分散化的全球化潮流下,日本中國移民社區空間形態從飛地式“職住空間”到網絡式“社會空間”的變遷及其特點;其次,分別以新移民組織和文化祝祭為材料,闡述新移民如何利用中國對外開放新格局和自身獨有的優勢,實現節點創造與社會資本積累,并在跨國社會空間中創造理想的生存方式,從而更好地應對中日關系新常態下的機遇與挑戰。

表1 在日中國人的中長期居住者人員構成 單位:人

二、日本中國移民社區空間形態的變遷:從飛地式“職住空間”到網絡式“社會空間”

山下指出,民族飛地(ethnic town)具有以下三個特征:一是族群同胞的聚居地(特定的地理區域內人們的集合),二是族群商業中心(可以自給自足的內部經濟關系網),三是有繼承并維系著傳統生活方式的族群設施(社團組織、學校、宗教設施等)。[12]這三方面體現了少數族群在主流社會的生存適應策略。擁有150余年歷史的橫濱中華街,正是老一代移民在日本社會對華歧視、住宅限制、職業限制等外因和老移民的防御與斗爭、抱團互助、傳統保持等內因的共同作用下,[13]聚居于日本政府規定的外國人居留地一角,而逐漸形成的集住宅、商業、教育于一體的封閉式生活社區。正如首個提出社區概念的德國社會學家滕尼斯描述的“禮俗社會”的特征,19世紀末期,生活在中華街的中國移民幾乎過著“親密無間的、與世隔絕的、排外的共同生活”[14]。尤其是第一代老移民人力資本低下(語言不通、專業技能不高)、沒有社會關系(遠離親朋、鄰里等社會支持)、缺乏人身安全感(沒有政府庇護)、缺乏精神歸屬(遠離民族文化),被主流社會邊緣化的中華街正是其賴以生存的聚居地和避風港。可以說,橫濱中華街等飛地式“職住空間”(job-housing space)在過去很長時間里,代表了以貿易商和從事“三把刀”等傳統服務業的手藝人為主的中國移民特有的生活方式與人際交往模式,它的形成是老移民歷經幾代人與當地社會磨合的歷史產物。

然而,隨著時代變遷,第一代老移民及其子孫大多扎根日本,由于受到主流社會的重重限制和多種因素的影響而被同化,他們在與當地市民互動的漫長過程中形成某種“復雜的認同感”[15]。20世紀80年代后,中國人口的跨境遷移日趨頻繁,移居到日本的中國新移民以散居為主,他們在社會階層及其生活環境等各方面都發生了巨大變化。[16]新移民人力資本整體相對較高,交通、通訊工具的發達促使地域內及跨地域、跨國界的社會關系網絡更容易建立,中國國際地位提高、駐日使領館設立以及僑務法規和方針政策的不斷完善使人身安全得到保障,新移民的文化創造活力和跨文化意識等不斷增強。第一代新移民基于新理念,試圖與主流社會在多元文化共生中尋求平衡,重視保持“自我認同”,力求實現融入而不被同化的文化整合策略。如陳天璽、陳于華等論述了新移民的成長與日本構筑多元文化共生社會的關系,[17]大量中國新移民為了追求人生價值的最大升華,順應中日關系新常態,在各領域不斷開創新的可能,重塑在日中國人與日本社會的相處新模式。

中國新移民彰顯異質性(分為技術型、資本型、勞務型)特征,生活方式與行為手段也呈現出多樣化和個性化趨勢。他們從事的職業不再局限于傳統服務業,也在向氣功針灸、按摩、休閑娛樂等現代服務業,特別是旅行、教育培訓、傳媒、文化、咨詢、IT等知識型服務業大幅擴展。因此,在中華街限定的地域空間內高度集中居住且活動內容僅限于傳統框架的飛地式生存策略,難以滿足新華僑的生存發展需求,取而代之的是營造以節點(node)和社會資本(social capital)的相互作用為基礎的關系網絡模式的“社會空間”(social space)。

根據帕特南(Putnam)的定義,“社會資本是個體之間的聯系,即社會網絡及在此基礎上形成的互惠和信賴的價值規范”[18]。社會資本包括強關系網絡的“結合型社會資本(bonding social capital)”和弱關系網絡的“橋接型社會資本(bridging social capital)”。社會資本并非個人擁有的財產,而是通過紐帶才能接觸到的社會資源,為目的性行為所使用。換言之,也就是說特定目的的行為者通過搭建溝通橋梁并加以維系,建立社會資本。[19]而“節點”正是使行為者之間相互連接的、復雜人際關系網絡的中心。[20]節點作為媒介,是社會資本形成的紐帶;社會資本存量的不斷提升,又進一步促進新的節點平臺構建;節點和社會資本相互作用過程中積蓄的社會資源,是社區筑造的基礎和源泉,也是社區順利運營的潤滑劑。[21]“社會空間”是實際生活中不同的個人和群體的多層關系和行為所形成的場域。[22]與職住空間不同的是,社會空間在各種各樣的關系場域中動態變化著;而在脫域化的社會空間里,集團成員的生存戰略、行為規范、人際圈及意識構造等要素,也在被不停地再生產和體系化。[23]當前,在日本中長期居住生活的中國新移民,正在通過節點創建(新移民組織、文化祝祭等)和社會資本積累,摸索著構建以網絡式“社會空間”為特征的現代都市型新移民社區。可以說,這既符合他們散居型、流動性、開放性、更強適應性和多元意識的特點,也能滿足其多樣化和個性化的生活需求。

本文擬站在節點和社會資本相互作用理論之新視角,基于筆者對新移民組織和文化祝祭活動的資料收集與實地調研,以“社會空間”的形成作為切入點,探討在日中國新移民的生存適應策略。

三、基于社團組織創立與多層關系網絡的移民社會空間建構

全球化背景下,血緣和地緣不再是中國新移民構建社區的必要因素,族群成員之間的相互交流和共通目標存在下產生的社會感情(族群意識、責任意識、依附意識)起著更為關鍵性的作用。近些年日本新移民的組織化傾向明顯,逐漸形成社會網絡。[24]新華僑組織由學緣、業緣、志緣、地緣、趣緣等各種各樣的社會關系發展而結成,涉及的領域不斷擴大,數量也持續增加。這些民間組織和社會團體作為節點,將族群成員連接在一起,共享特定的公共圈,促使他們在社會、經濟、文化等領域的實踐活動中不斷擴展人際關系網絡,積累社會資本。本文主要圍繞以服務在日數量龐大的華商群體、留學生群體、中國人草根階層為主體的新移民社團組織進行討論。

(一)業緣關系——以華商為服務主體的“日本中華總商會”

華商是日本華僑社會構建的中堅力量。基于職業、行業、事業等“業緣”關系而形成的以華商為主體的商業組織“日本中華總商會”(Chinese Chamber of Commerce in Japan)成立于1999年9月,目前擁有企業會員近300家,其中230余家是以華僑經營者為主體的正會員,另吸納70家與中國經濟關系密切的日本企業和跨國公司作為贊助會員。總商會成立的時代契機有兩方面:一是20世紀80年代以來赴日留學的很多人走上創業之路,成了新華僑中的企業家;二是中日之間的經濟差距縮小并出現逆轉,中日之間的市場與經濟聯系日益緊密,為在日華商提供了良好的發展機遇。[25]在會員企業的持續支持下,日本中華總商會堅守“日本、中華、總商會”的三層定位,不斷走向成熟而發展壯大,為華商、中資及日本企業之間多種形式的交流與合作,發揮著日益重要的節點作用。

第一,面向日本,提高族群凝聚力,增強扎根之力。商會舉辦了多種形式的活動,一是研討會。定期邀請中日專家進行專題講座,組織開展集中研討,觀點博弈有利于增強會員間更高層次的交流互鑒,幫助華僑企業家在日本社會拓展事業發展空間,提升企業的實力和影響力,為會員事業發展鋪路搭臺。二是親睦會。為了增加會員相互交流的機會,每三個月召開一次中小型例會兼晚餐會,增進了會員之間的深度融合;此外,只要經會員介紹,社會各界人士都可參加,這也為會員拓寬新的人際圈牽線搭橋。三是文體會。每年元旦與春節之間定期舉辦迎春會;每年舉辦一次CCCJ杯高爾夫友誼賽和中日友好高爾夫大會;每兩年舉辦一次華商杯高爾夫大會等等。以“趣緣”為紐帶的休閑娛樂活動作為開放性平臺,不僅拉近了會員之間的情感,增進了友誼,也為中日兩國民間交往創造良好氛圍,同時擴大了總商會的影響力。四是編輯發行會刊:每月匯編一次CCCJ NEWS電子會刊,面向全體會員發送。策劃發行紙質會刊《交游》,發布商會活動信息和內外交流動態等豐富的內容,以會刊為載體,通過多元化信息服務平臺,增強會員對族群的認同感和歸屬感。綜上,會員以研討會、親睦會、文體會、會刊等作為媒介,在互動過程中實現人際網絡由弱關系向強關系的轉化,積蓄社會資源,形成社會資本,增強了網絡型新移民社區的向心力和凝聚力。

第二,面向中國,與祖國保持密切聯結。一是總商會長期活躍在中日經貿合作的前線,組織華商代表團走訪中國各地進行考察和交流,充分發揮了“僑”的獨特優勢和海外關系的軟實力,每年組團訪華,成為中日友好的高層次中介橋梁;在基于跨國界“業緣”交往過程中相互聯結,形成跨地域的社會關系網絡,積累了橋接型社會資本。不僅探索出自身發展的國際化路徑,而且為促進祖國經濟建設和中日兩國互利雙贏等發揮了積極作用。二是連續多年組織華僑會員的子女參加由國務院僑辦組織的“尋根之旅”夏令營,推動青少年對中國歷史與傳統文化的認知和熱愛,幫助日本新華僑的第二代、第三代在尋根之旅中建立志同道合的青少年朋友圈,形成以社會關系網絡為基礎的公共空間。

第三,面向世界華商圈,借助華商強大的人脈網,成為日本與各國華商團體進行交流溝通、友好合作的重要窗口,助推旅日華商在區域化和全球化潮流下實現跨國發展。總商會作為節點,促使旅日華商間、中日兩國間、世界各國華商間形成發達的跨國商業網絡和相互依賴、相互作用的社會資本,從而進一步構成“跨國社會空間”,成為影響多區域經濟發展的重要推動力量。

日本中華總商會在日本華僑社會是非常有影響力的組織,逐步發展成為日本規模最大的華商平臺和互通紐帶。一方面,總商會為會員提供開發結合型社會資本和橋接型社會資本的平臺,助力他們在以多層面、多方位的社會關系網絡為支撐的廣闊“社會空間”里實現跨越性發展;另一方面,搭建了中國、日本乃至世界華商圈民間友好交流的便捷橋梁,為所在國和祖籍國的發展做出了貢獻。

(二)學緣關系——以留學生為服務主體的“全日本中國留學人員友好聯誼會”

王輝耀認為,中國在推進“一帶一路”戰略、進一步擴大開放等方面,留學人員是非常重要的特需資源。[26]中國人留學日本的跨國移動,不僅構成了聯系中日兩國民間交流、人際關系網絡與文化知識傳播、觀念轉變的重要紐帶,而且成為推動今后中日關系發展不可或缺的寶貴資源。[27]近年來,基于“學緣”因素的日本留學人員社團組織活躍度不斷提高,值得關注。“全日本中國留學人員友好聯誼會”(Association of Chinese Students and Scholars in Japan,簡稱“學友會”)成立于1992年4月,分會設置在東京、名古屋、大阪、京都、福岡、北海道等留學生比較集中的地區,包括二級地區分會和三級大學分會200余所,匯集了在讀留學生、訪問學者及畢業后在日就職的原留學生等,總人數超過5萬人,是日本最大的非營利性中國人組織。學友會以“愛國、團結、友好、服務、奮進、奉獻”為宗旨,多年來各分會探索著各種有益身心的聯誼模式。如通過每年召開新生歡迎會、舉辦面向留學生的體育比賽、傳統佳節聯歡會、學術座談會、春游秋游等集體戶外遠足以及邀請當地政府部門和企業開展中日友好交流活動、學習會等,積極團結和聯絡廣大新老留學人員,豐富大家在日本的生活。同時,提供升學、打工、就職(當地日企、華人企業及國內高校招聘信息)、房源及物品贈送、轉讓等其他各類生活方面的信息,幫助解決留學生活中的實際困難。

根據筆者的調查,各地區學友會有著相似的運行模式,實施手段具有可行性和創新性。

首先,重視線上線下結合。學友會創建了專用郵箱和實名制QQ群(包括姓名、所屬學院)。QQ群是中國留學生最早廣泛使用的一種方便快捷的信息共享方式,群主或群活躍分子多為現任或前任的學友會干部,通過促進新老生之間的相互結識,以老扶新,幫助新生走出留學新環境帶來的生活和學習上的困境。作為橋梁紐帶,學友會本著互助互信的原則,尤其重視線上和線下資源的充分結合,通過策劃和組織上述各類聯誼活動,促使網絡平臺的線上社交關系在線下得以鞏固。學友會正是以資源共享的方式增強成員的組織歸屬感,在相互感染、相互激發、相互支持的互動下形成情感共鳴,促使組織內部社會關系網絡逐步構建。有組織性的線下聯誼活動,不僅營造了真實的集體歸屬感,而且促使人際關系網絡得到進一步擴展,為留學期間乃至以后的就業與人生發展積累社會資本。

其次,利用微信和朋友圈等新潮社交平臺,實現新突破。隨著信息產業的發展與移動網絡的普及,微信公眾平臺和朋友圈在日本華人圈迅速興起,雖然相對晚于國內,但已經成為被廣泛認可的新聯結紐帶。近兩年,日本各地學友會開始相繼利用微信公眾賬號創建網絡社群,如仙臺地區學友會、靜岡地區學友會、熊本地區學友會、橫濱地區學友會、德島留學生學友會、阪大學友會、京大學友會、神戶學友會、北海道學友會、巖手縣學友會等。相比QQ群的內部信息交流平臺,微信公眾平臺發布的圖文消息對外公開、內容豐富、形式多樣,不僅在第一時間將學友會的活動信息推送給本地域的族群同胞,而且增加了不同地域各分會之間相互了解、借鑒、合作的可能,同時也打開了國內對留日人員日常生活、學習、工作等各方面密切關注和深入了解的窗口,成為嫁接祖國與海外同胞的新渠道。而微信朋友圈發布的即時滾動信息更是打破了地域、身份地位、階層、領域行業等界限,促使人際交往的視野和范圍在頻繁的信息互通中由“內圈”(地域內緊密關系的小群體)向“外圈”(跨地域松散關系的大群體)擴展。

學友會是在日中國人的重要組織之一。它有效結合了公共郵箱、QQ群、微信群等網絡平臺的線上實時互動和以學友會為組織者的線下深層交流活動,發揮著“聯情、聯利、聯志、聯心”的節點紐帶功能,促使結合型社會資本和橋接型社會資本逐步積累。縱橫交錯的親密型強關系社會網絡和松散型弱關系社會網絡相互協調,構成族群“社會空間”,支撐著新來中國人在當地的生存和發展。同時,也密切了與祖國的聯系,為今后要回國工作、服務祖國的留學人員積攢了一定的社會資源。

(三)志緣關系——以新移民草根階層為服務主體的“中日志愿者協會”

2006年2月“中日志愿者協會”是由留學生出身的新移民發起成立,這是以有著共同價值觀的在日中國人志愿者為中心,同時吸納日本民間友好人士加入的草根非營利組織。總部設在東京,關西和中部地區設立了支部。目前500余名志愿者(包括研究人員、公司職員、學生、家庭婦女等)和12名日本律師因“志緣”相互聯結,共同致力于長期免費幫助陷入困境的在日中國人維護合法權益,減少其與日本社會的誤解和摩擦,促使與日本社會的融合與共生。[28]志愿者協會的工作得到了中國駐日大使館和日本政府的認可,受到日本律師援助團、各地勞工組織、中日友好協會等社會各界協助,也獲得中新網、新華網等國內權威媒體,《每日新聞》等日本媒體,《中文導報》等日本華文媒體的關注,吸引越來越多志愿者加入。

筆者認為,該協會的顯著特點有二:第一,致力于服務弱勢群體。該協會不同于以知識精英、商業精英為主的強勢階層組織,而是站在草根階層的立場上,更多服務于有語言障礙、維權意識和知識不足、對日本社會缺乏了解、飽受日本社會歧視的相對弱勢的在日中國人群體。通過提供法律等方面的服務,幫助他們解決勞工問題、研修生問題、國際婚姻問題、遺孤問題、簽證問題、交通事故、家庭矛盾、人身傷害、健康醫療、詐騙、與日本雇主之間的糾紛以及生活中出現的各種心理煩惱。隨著求助者越來越多(從青年到老年都有,女性占6成),涉及面也越來越廣。

第二,采用“互聯網+精準幫扶困難同胞”的服務模式。協會每周在《中文導報》刊登免費助人專欄,開通24小時中文熱線電話接受咨詢和援助請求,與需要幫扶的同胞建立聯系。更值得一提的是,協會公共網站、論壇的開通,專用郵箱、微信群和“中日志愿者電子雜志月刊”等的設立,筑構了龐大的虛擬社區空間,克服了時空距離,架起了“連心橋”,擴展了以往僅通過電話和面對面傳播的溝通方式。由于志愿者協會的服務內容具有突發性、時限性或潛在性、持續性等特點,“互聯網+精準幫扶困難同胞”的模式適合于繁雜瑣粹的日常運營管理,互聯網為同胞之間構筑相互支撐、相互依存的強連接(小圈子)和弱連接(大圈子)提供了便利的平臺。強關系網絡與弱關系網絡共同組成縱橫交錯的社會資本,極大地豐富了信息來源、提高了信息傳播速度,推動志愿者協會發揮更大作用。可以肯定地說,志愿者協會作為節點紐帶,為減少新移民與日本社會的誤解和摩擦,尤其是為幫助新來中國人的弱勢階層與日本市民和諧相處,打造互相信任、理解和包容的共生關系,做出不菲貢獻。

以上筆者列舉了日常活動覆蓋面較廣的在日中國人組織,由于篇幅所限,無法對其他更多的組織一一詳述。例如區域性新華僑華人代表性團體——西日本新華僑華人聯合會、中部日本新華僑華人會、北海道華僑華人聯合會等,地緣團體——中國各省市同鄉會、日本江蘇發展促進會、日本黑龍江經濟文化促進協會、日本福建經濟文化促進會等,專業團體—在日中國科學技術者聯盟、在日中國律師聯合會、日本華人管理科學學會、日本華僑華人文學藝術界聯合會、全日本華人書法家協會等,以及華僑創辦的中日文化交流中心等。這些組織的創立者多數屬于文化程度較高、經濟相對富裕、精力充沛、有強烈族群意識的新移民精英,他們是在日中國人社會的引領者、建設者、促進者。新移民組織的活躍助推了在日中國人社會的迅速發展,進而以僑為橋,推進中日友好。

總之,以網絡式“社會空間”為特征的脫域化移民社區模式,符合新移民的生存適應需求。而討論現代都市型移民社區空間建構,不容忽視“節點”和“社會資本”的相互作用。作為節點的新移民組織,不僅拓寬了新移民的日常生活圈、專業學術圈、跨地域商業圈等多層面人際關系網絡,而且有利于新移民確立自身在當地的社會經濟地位、提升族群整體形象。可以說,新移民組織呈現多樣化、當地化、國際化等顯著特征,重視各領域各階層同胞之間的結合型社會資本積累、重視與主流社會的橋接型社會資本積累、重視跨文化交往模式下的跨地域社會資本積累。

四、基于祝祭創造與文化認同的移民社會空間建構

杉浦認為,某個少數族群面對著被當地同化的壓力,為區別于主流社會及其他族群,他們會盡可能地維護本族群的空間領域與文化認同。[29]王維通過對日本三大中華街華僑社會空間與祝祭文化的研究,揭示了日本華僑以再造文化符號來建構和維系族群性的特點。[30]極具民族特色的“祝祭”(culture festival)作為族群活動的重要節點,實現了族群文化的可視化表達。在日本,除了早已聞名海內外的傳統華埠街區的“橫濱—神戶—長崎流”春節慶祝活動之外,由中國新移民在大都市中心繁華街開創的“名古屋流”文化祝祭更是獨具新意,漸成中日兩國媒體的關注熱點。[31]作為在日中國人社會的新時尚,一年一度的中國春節祭、中秋明月祭等,以越來越盛大的規模和氣勢在日本各地相繼展開,不僅有利于展示在日中國人的新風采、樹立新形象,增強族群的社會存在感和影響力,而且成為植根于當地民間的可持續性的中國文化品牌。

筆者基于多年來在日本的實地調研,將文化祝祭的節點作用歸納為以下三個方面:

第一,推進地域內各階層同胞間的強弱關系產生與社會資本積累。山本認為,“民族祝祭”使移民集團的文化和價值體系得以體現;即便有些祝祭活動以經濟目的或政治目的為主,但移民自身若沒有對族群原初的留戀,就難以動員他們參與其中。[32]感情是相互行為的基礎,集團成員間的感情共鳴程度越強烈,集體行為的可能性就越大。[33]筆者通過深度訪談了解到,散居狀態的新移民以發起祝祭活動為契機,在日常的頻繁接觸中建立了信賴感、加深了依附感、形成了歸屬感;在每年祝祭活動的籌備工作例會及各階段準備過程中,各界精英階層組織之間不斷增進互通往來與合作,以祝祭為紐帶的共同目標促使僑領們交往、交流、交融,產生對族群的凝聚力和向心力,最終形成華僑精英階層的強關系社會網絡。不僅如此,祝祭活動專門場地的設置為在日中國人大眾階層提供了相互結識的“公共空間”,廣場內布置的各類衣食住行用等服務推廣展臺琳瑯滿目,使他們在娛樂和休閑中互通信息、共享資源,挖掘了族群內部潛在的弱關系社會網絡。總之,通過節慶平臺形成的強關系和弱關系社會網絡,在族群同胞“社會空間”構建中優勢互補、共同發揮作用,既滿足了各階層在日中國人某種程度的社會需求,為他們立足日本社會帶來實際利益,也維系了該地域華僑社會的穩定。

第二,提供了跨地域僑界間交往與社會資本積累的可能性。2007年,名古屋僑界開創了由新移民主導的、在傳統華埠以外的非聚居區域舉辦春節祭的先例。祝祭作為文化象征符號,在中日媒體的宣傳中喚起各地域、各階層在日中國人對民族的情感共鳴。此后,各地僑界互相呼應,紛紛借鑒名古屋春節祭祝模式或赴名古屋考察取經,在推介中國“軟文化”上進行了有益的嘗試,如福岡春節祭(首屆2009年)、大阪中秋明月祭(首屆2009年)、大分春節祭(首屆2014年)、新瀉春節祭(首屆2015年)、東京中國節(首屆2016年)等等。以舉辦祝祭活動為契機,每年不同地域的僑領都少不了相互之間的走訪、見學,除了共享祝祭成功經驗之外,還會圍繞新移民社區建設的先進有效模式等話題進行交流探討。隨著生活在不同地域的華僑之間的聯系越來越緊密、交往范圍越來越大,他們在互鑒互勉中形成彼此信任和優勢互補的社會關系網絡,增強了今后在經濟等各領域強強聯合的可能性。同時,跨地域僑界間的凝聚共識,推進了日本新華僑社會的秩序逐漸形成,提升了日本華僑社會整體發展的動力。

第三,以祝祭為節點,搭建改善中日兩國國民感情的渠道;以跨文化傳播為特點,促進中日兩國及兩國城市間的友好往來。春節祭、中秋明月祭展示了中國傳統文化與日本民俗“祭”(節日慶祝)的創意式結合,不僅成為廣大僑胞的感情依托,也成為日本市民體驗異國文化的特色窗口。在籌備和舉辦祝祭活動的過程中,日本地方政府的支持、日本大型企業的資金贊助、日方各界友好人士和團體的后援、日本各大知名新聞媒體的報道等,更加激發了日本民眾想了解和感受中國文化的意愿。在祝祭公共空間里,中國式牌坊、中國地方特色美食、土特產和調味品、傳統手工藝品、書法藝術、按摩技藝、漢語學習和旅游信息服務以及獨具民族風情的文藝表演項目的可視化表達,使日本游客充分體味到中國文化的魅力;同時,也吸引日本市民與在日中國人近距離接觸、面對面交流,增進相互了解與融合。祝祭讓文化交流締結友誼紐帶,安全有序、歡樂和諧的節慶平臺促使兩國民眾之間相互信任和相互尊敬的感情慢慢扎根于心,進而形成良好的跨文化社會關系網絡,建立橋接型社會資本。

正如安田所述,“橋接型社會資本可以使不同立場的人們達成共識,是打破僵局狀態的萬能藥”。[34]一方面,日本主流社會對中國新移民的態度逐現理性化,接納程度有了一定提高;另一方面,在日中國人更好地融入當地社會,才能更大程度發揮自身優勢,為促進中國文化走進日本搭建友誼之橋。例如,國務院僑辦主辦的“文化中國·四海同春”活動自2010年2月起在日本各地成功舉辦,這離不開日本地方政府和當地市民的理解和支持,而僑胞正是實現日本社會與中國對話和溝通的重要紐帶。再比如,中國各地的民間文藝團體為祝祭助力助興,赴日本主要城市演出逐年增多,這也全靠日本僑界的牽線搭橋。2015年,中國國家主席習近平在中日友好交流大會上強調,“中日友好的根基在民間,中日關系前途掌握在兩國人民手里”。[35]新移民以祝祭為節點,積極與當地社會建立橋接型社會資本,維持共生關系。這不僅符合日本社會的多元文化發展需求,促進地方繁榮,而且加快了中國文化軟實力建設與傳播的國際化步伐;同時,通過加強中日民間交流,緩解了中日緊張關系,構筑了互利雙贏的模式。

綜上三點,獨具中國特色的祝祭已成為新移民著力打造的民族文化品牌,它的確立與維系象征著族群的新生力量。祝祭不僅作為文化象征符號,使族群成員確立身份認同,實現精神聯結,而且每年固定的活動場地作為可視化的特有公共空間,吸引越來越多的中國同胞乃至日本民眾匯聚一堂,在互動交流中建立關系場域,最終形成以網絡式“社會空間”為特征的社區空間。祝祭活動的成功舉辦,有利于增強族群社會存在感,重塑在日中國人的形象,并廣泛團結留學生、新移民、老移民及“后”移民(新華僑子女一代)歸屬族群社區。這一新成就、新氣象,既表明了新移民一代的成長與崛起,也證實了文化祝祭的創造是新移民基于世界潮流變化、立足日本社會的生存適應策略。

五、結語

近些年,長期生活居住在日本各地的中國新移民紛紛提出了興建中華街的構想(如東京中華街、名古屋中華街、札幌中華街等),但都未能付諸實踐。無論是因環境衛生問題遭到當地居民反對,還是右翼組織散布“中華街威脅論”等,都說明像傳統中華街那樣固定在某個地理區域內的飛地式“職住空間”構筑,在今天往往受到各種現實因素的制約而難以實現。本文的分析可見,中國新移民通過“節點”的紐帶作用積累“社會資本”,進而構建以人際關系網絡為基礎的“社會空間”。在動態變化的關系場域里(社會空間),中國新移民可以利用各種平臺(節點),運用各類社會資源(社會資本),在與他者(包括本族同胞和當地民眾)的相互關系和互動中求得共生。網絡式移民社區空間的構建,更符合中國新移民高流動性、高層次性、高創造性的特點和當今時代特征,它的存在不僅使在日中國人在遠離故鄉的生活世界里找到族群公共圈,產生連帶感和歸屬感,而且避免了與日本社會的正面沖突,有利于新移民在與當地市民和平共處的前提下推進族群活動的日益豐富和活躍。

今天,橫濱、神戶、長崎日本三大中華街作為華僑社區的功能早已弱化。隨著中國的發展壯大以及海外中國移民的整體層次和生存能力的提升,日本華僑社會呈現出顯著的新特征、新趨勢。以新移民組織和文化祝祭為“節點”編織和鞏固的多元化、多層次社會關系網絡,成為族群社會“社會資本”的重要載體;同時,具備動態性、開放性、多元性和發展性的“社會空間”的建構,成為中國新移民在日本社會生存與發展的重要適應策略。

[注釋]

[1]梁志明:《當代留學大潮與中外文化交流》,《公共外交季刊》2012年第10期。

[2]馬巖、肖甦:《日本留學生擴招政策與高等教育國際化進程》,《比較教育研究》2012年第12期。

[3]鞠玉華:《日本華僑華人子女文化傳承與文化認同研究》,暨南大學出版社,2015年,第51~52頁。

[4]段躍中:《日本における新華僑華人社會の現在》,《教育學研究》2011,78(1)。

[5]廖赤陽:《跨越疆界:留學生與新華僑》,社會科學文獻出版社,2015年,第2頁。

[6]邵春芬:《從留學生到新海外華僑華人:日本的事例》,劉澤彭主編:《互動與創新:多維視野下的華僑華人研究》,廣西師范大學出版社,2011年,第386~408頁。

[7]朱慧玲:《中日關系正常化以來的日本華僑華人社會的變遷》,廈門大學出版社,2003年。

[8]鞠玉華:《日本華僑華人社會の変容—留學生から新華僑華人へ》,《岡山大學大學院文化科學研究科紀要》2005,20。參見注5第377頁。

[9]梁其姿、張存武編:《第四屆世界海外華人國際學術研討會論文集Ⅲ》,臺灣“中央研究院”出版社,2001年,第221~229頁。

[10]邵春芬:《日本における中國人コミュニティ》,《日中社會學研究》2002,10;江衛、山下清海:《公共住宅団地における華人ニューカマーズの集住化—埼玉県川口芝園団地の事例》,《人文地理學研究》2005,29;山下清海:《池袋チャイナタウン—都內最大の新華僑街の実像に迫る》,洋泉社,2010年;張慧婧:《淺析日本網絡型華僑社區的興起——以名古屋地區為例》,《八桂僑刊》2011年第4期。

[11][25][27]同注5,第170、223~224、4頁。

[12][13]山下清海:《エスニック·ワールド》,明石書店,2008年,第31~32、30頁。

[14]夏建中:《城市社會學》,中國人民大學出版社,2014年,第77頁。

[15]S.カースルズ·M.J.ミラー著,関根政美·関根薫訳:《國際移民の時代[第4版]》,名古屋大學出版會,2011年。

[16]張慧婧:《日本中國新移民人口遷移的特征分析》,《華僑華人歷史研究》2014年第4期。

[17]駒井洋:《多文化社會への道》,明石書店,2003年,第231~260頁;陳于華:《新來中國人のコミュニティの成長と日本社會への関わり》,《アジア遊學》2007,104。

[18]ロバート·D·パットナム著,柴內康文訳:《孤獨なボウリング:米國コミュニティの崩壊と再生》,柏書房,2006年,第14頁。

[19]ナン·リン著,筒井淳也等訳:《ソーシャル·キャピタル:社會構造の行為の理論》,ミネルヴァ書房,2001年。

[20][33]バリー·ウェルマン著,野沢慎司·立山徳子訳:《コミュニティ問題:イースト·ヨーク住民の親密なネットワーク》;野沢慎司編《リーディングスネットワーク論:家族·コミュニティ·社會関係資本》,勁草書房,2006年,第161頁。

[21]豬俁圭介:《コミュニティ概念の再検討:『地域』を軸にした教育の実証的研究へ向けて》,《大阪大學教育學年報》2011,6;前林清和:《Win-Winの社會をめざして:社會貢獻の多面的考察》,晃洋書房,2009年,第79頁。

[22][30]王維:《華僑的社會空間與文化符號:日本中華街研究》,中山大學出版社,2014年,第10~11頁。

[23]項飚:《傳統與新社會空間的生成:一個中國流動人口聚居區的歷史》,《戰略與管理》1996年第6期。

[24]游仲勛先生古稀紀念論文集編輯委員會:《日本における華僑華人研究》,風響社,2003年,第281頁。

[26]參見“中國強化歐美同學會建設,打造留學人員之家”,http://www.coea.org.cn/472/2016/0808/4938.html。

[28]張劍波:《よりよい共生のために―在日中國人ボランティアの挑戦》,日本僑報社,2015年。

[29]杉浦直:《文化·社會空間の生成·変容とシンボル化過程》,《地理學評論》1998,71(12)。

[31]張慧婧:《日本名古屋華僑社區的演變與重建》,《華僑華人歷史研究》2011年第4期。

[32]山本明代:《アメリカ合衆國におけるハンガリー系エスニック集団の形成とコシュート像建設運動》,《スラブ研究》1998,45。

[34]安田雪:《パーソナルネットワーク:人のつながりがもらたすもの》,新曜社,2011年。

[35]參見《“中日友好的根基在民間”——專家解讀習近平出席中日友好交流大會并發表重要講話》,http:// japan.xinhuanet.com/2015-05/25/c_134266409.htm。

[責任編輯:喬印偉]

From “Job-housing Space”to “Social Space”:The Adaptation Strategies of New Chinese Immigrants in Japan

ZHANG Hui-jing

(School of Law and Politics, Tianjin University of Technology,Tianjin 300384,China)

Japan;new Chinese immigrants;immigrant communities;association networks;jobhousing space;social space;social capital

This paper is based on sources from print materials and field research and follows a sociological approach. It uncovers how new Chinese immigrants in Japan create the bonds and accumulate social capital (networks). It indicates that new Chinese immigrants have built network-style“social spaces”for ethnic communities to replace the enclave-style“job-housing space”of the early Chinese immigrants. This paper also examines how new Chinese immigrants adjust themselves to the new environment to meet their needs even if when Sino-Japanese relations become unstable.

D523.8;D634.331.3

A

1002-5162(2016)03-0017-10

2016-04-15;

2016-08-02

張慧婧(1984—),女,日本名古屋大學社會學博士,天津理工大學社會學系副教授,主要研究方向為城市社會學、人口遷移與跨文化交流、海外華僑華人問題研究等。

*本文為2015年度天津市“131”創新型人才培養工程資助項目和2015—2017年度中國僑聯課題(項目編號:15BZQK205)的階段性成果。