福建省沙岸基干林帶現狀及空間分布特征

趙國帥

(福建省林業調查規劃院,福建福州 350003)

?

福建省沙岸基干林帶現狀及空間分布特征

趙國帥

(福建省林業調查規劃院,福建福州 350003)

以福建沙質海岸為研究區,采用森林資源二類調查數據和高分辨率遙感影像等為基礎數據源,利用遙感和GIS技術確定了福建省沙質海岸及基干林帶的空間分布及特征,定量分析了沙質海岸基干林斷帶率及斷帶類型,并對基干林區位內其他土地利用狀況進行調查研究。結果表明:福建省沙質海岸約占全省海岸線的1/5,主要分布在閩江河口以南沿岸和島嶼;各地區基干林斷帶率除福州外普遍偏高,基干林平均斷帶率49.3%;基干林斷帶類型主要為建筑、養殖場和農業用地;全省沙質岸線沿海基干林帶面積共3 420.1 hm2,平均寬度大體呈現北高南低的特點;全省沙質海岸基干林總量較少,樹種相對單一,林分結構不盡合理,生態系統穩定性較差;現有沙岸基干林中商品林面積偏大,且多為集體所有,國有化率仍較低;區位內非林業部門管理的土地中適宜造林的空間十分有限。

福建省;沙質海岸;沿海防護林;基干林帶

沿海防護林體系是我國林業生態工程之一,具有多重效益,特別是在防風固沙、改善氣候、降鹽改土、固土護坡和抵御自然災害等生態效益方面發揮了重要作用,為沿海居民生產和生活提供了良好的生態環境[1]。福建省從1988年啟動實施沿海防護林體系建設工程,經過10余年的努力,至2003年底在全省沿海地區初步建成了“帶、網、片”相結合,生態、經濟和社會效益有機統一的多功能、多效益的綜合防御體系。沿海基干林是國家規定的特殊保護林帶,其作為沿海防護林體系的主體和核心部分,為沿海地區抵御自然災害提供了第一道防線,在沿海地區生態安全中具有至關重要的作用。

國外研究顯示,沿海防護林能夠顯著降低風速,無防護林地區最大風速是有防護林地區的1.7倍[2],防護林具有良好的防風固沙效果,能夠有效抵御臺風、海嘯和風暴潮等自然災害[3-5]。吳志華等[6]對沿海防護林木麻黃無性系和相思樹種林分生長量及其與抗風相關的形態性狀和立木材性等方面進行了研究;鄭錕等對沿海防護林的樹種選擇和結構配置等進行了廣泛而深入的研究,取得了良好的效果[7-10]。目前有許多國內學者針對福建省沿海防護林及基干林帶進行了大量研究:陳端欽等對福建沿海防護林體系的建設和保護情況進行了相關研究,提出了很多針對性的對策[11-13];譚芳林等對福建沿海木麻黃基干林帶的防風效應以及其他生態系統服務功能進行了分析和評價[14-17]。當前大多是針對個別樹種及個別研究區域的林木防風效應及其他生態效益進行研究,或對防護林體系的建設與保護進行論述,而針對整個福建省沙質岸線基干林的宏觀監測特別是整個基干林的分布、林分質量、結構的研究尚未見報道。

我國沙質海岸分布范圍較廣,主要集中在遼東半島、山東半島和華南沿海3個區域[18],全長約5 677 km,約占我國大陸海岸線長度的1/3[19]。沙質海岸地處海洋、大氣和陸地交互作用地帶,具有高鹽堿性、高侵蝕及風沙大的特點,生態環境非常脆弱。近年來,隨著沿海區域經濟的高速發展,生態建設讓位于其他經濟活動的現象屢見不鮮[20]。部分地區進行的圍填海工程使自然岸線遭到破壞,自然災害損失程度加劇。根據福建省最近3次的沙化監測結果,2004年沙化監測區內防風固沙林面積為16 548.7 hm2,至2009年面積減少為14 314.7 hm2,至2014年福建省第5次沙化監測時面積僅剩11 258.2 hm2,2個5年期間防風固沙林面積分別凈減少2 234.0 hm2和3 156.5 hm2,說明監測區內林地逆轉有愈演愈烈之勢。筆者利用高分辨率遙感影像和森林資源二類調查數據等多種數據源,充分結合遙感影像高時空分辨率和森林資源數據調查因子詳備的優勢,在確定福建省沙質海岸空間位置的基礎上,對全省沙質海岸基干林進行詳細深入的調查研究;根據全省現存沙質海岸基干林現狀和空間分布特征,提出了相關對策及建議,以期為進一步加強沿海基干林帶建設、保護與管理提供科學依據,努力構建多樹種、多層次和多效能的沿海森林群落,為改善近岸生態環境和促進地區社會經濟的協調可持續發展提供技術支撐。

1 資料與方法

1.1研究區概況福建省位于我國東南部,東臨東海,與臺灣隔海相望,全省陸地面積12.4萬km2,海域面積13.6萬km2。沿海地區具有優越的地理位置、豐富的物產資源和旅游資源,是全省人口最稠密、經濟最發達的地區,被譽為“黃金海岸”,在全省國民經濟和社會發展全局中發揮了不可替代的作用[21]。

福建省海岸線長達4 459 km(其中大陸岸線3 752 km,海島岸線807 km),沙質海岸占全省海岸線約1/5,主要分布在閩江河口以南沿岸和島嶼,涉及寧德、福州、莆田、泉州、廈門、漳州6個設區市及平潭綜合實驗區(以下簡稱平潭)。所處地貌形態主要為沿海平原、河口三角洲、離岸沙壩等,屬于亞熱帶季風氣候,年均降水量1 000~1 600 mm,年均氣溫17.3~21.3 ℃[22]。

1.2資料收集及數據處理研究基本資料為福建沿海縣(市、區、管委會)2013年底森林資源二類調查數據、高分辨率遙感影像數據、福建省海洋漁業廳提供的2008年全省海岸線修測成果數據、福建省歷次沙化監測成果、1∶1萬地形圖。遙感數據為福建省測繪局提供的覆蓋全省沿海地區、經過配準及融合處理后的高分辨率衛星影像數據,主要為資源三號、spot5及部分QuickBird和IKNOS影像,配準精度控制在0.5個像元以內,基本無云覆蓋,拍攝時間為2012年下半年至2013年。相關數據統一采用高斯-克呂格投影和西安80坐標系。

利用高分辨率遙感影像和海岸線數據進行疊加,通過內業影像目視判讀及外業現地核實,根據海岸主要構成物質和實際情況,對沙質海岸線進行調查勾繪,確定全省沙質海岸的空間位置(圖1)。將沙質海岸線向內陸延伸200 m的范圍作為研究區域,對研究區內的林地小班進行邊界及相關因子(地類、山權、林權、優勢樹種、年齡、郁閉度等)調查,其他非林業部門管理的土地利用類型采用面向對象的分類方法對收集的高分辨率遙感影像進行分類及斑塊區劃并通過外業調查進行核實。

2 沙質海岸分布及基干林斷帶情況

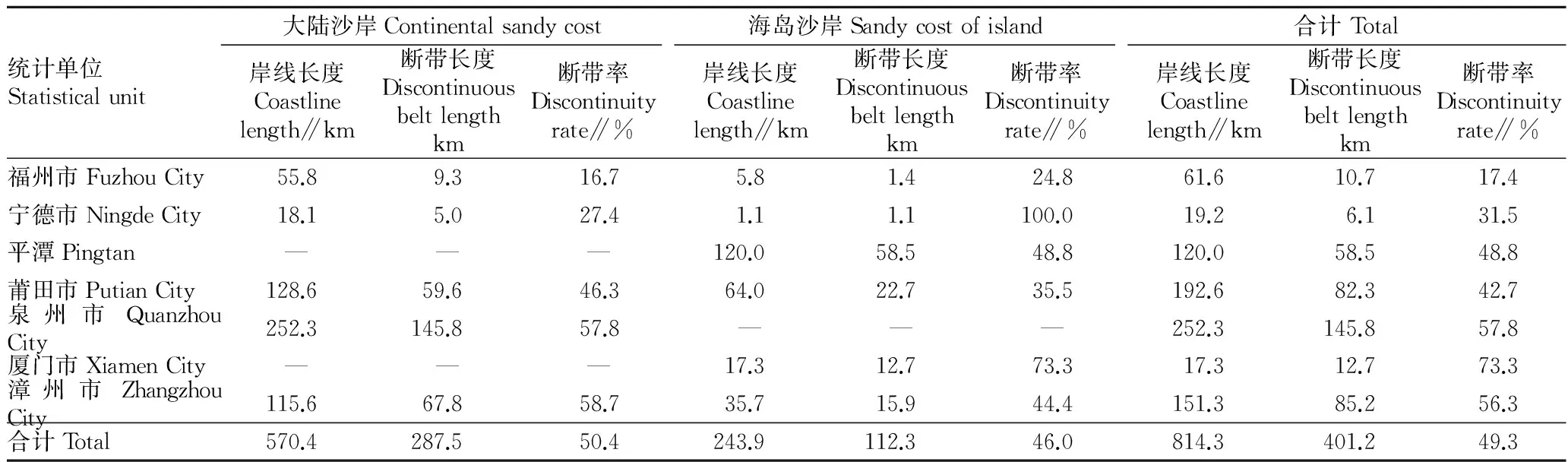

根據區劃調查結果,全省沙質海岸總長814.3 km,泉州沙質海岸線最長,其次為莆田、漳州和平潭,在福州、廈門和寧德也有少量分布。其中大陸岸線570.4 km,主要集中在泉州、莆田和漳州;海島岸線243.9 km,主要集中在平潭和莆田市(表1)。

圖1 福建省沙質岸線空間分布Fig.1 Spatial distribution of coastal sandy land in Fujian Province

基干林斷帶率是指基干林斷帶長度與海岸線長度之比。全省沙質岸線現有基干林斷帶401.2 km,平均斷帶率49.3%,其中大陸基干林斷帶287.5 km(斷帶率50.0%),海島基干林斷帶112.3 km(斷帶率46.0%)。除福州外,各地區大陸基干林斷帶率較海島斷帶更為嚴重,沙質岸基干林斷帶率普遍偏高,廈門更是高達70.0%以上,泉州和漳州斷帶率也超過了50.0%。福州基干林保存狀況較好,斷帶率僅17.4%。全省沙質岸基干林斷帶主要集中在泉州市(145.8 km)、漳州市(85.2 km)、莆田市(82.3 km)和平潭(58.5 km),這4個地區占全省基干林斷帶長度的92.6%,其與這些地區高度的開發建設和發展臨海養殖產業是密不可分的(表1)。

表1 福建省沙質岸線長度及基干林斷帶情況

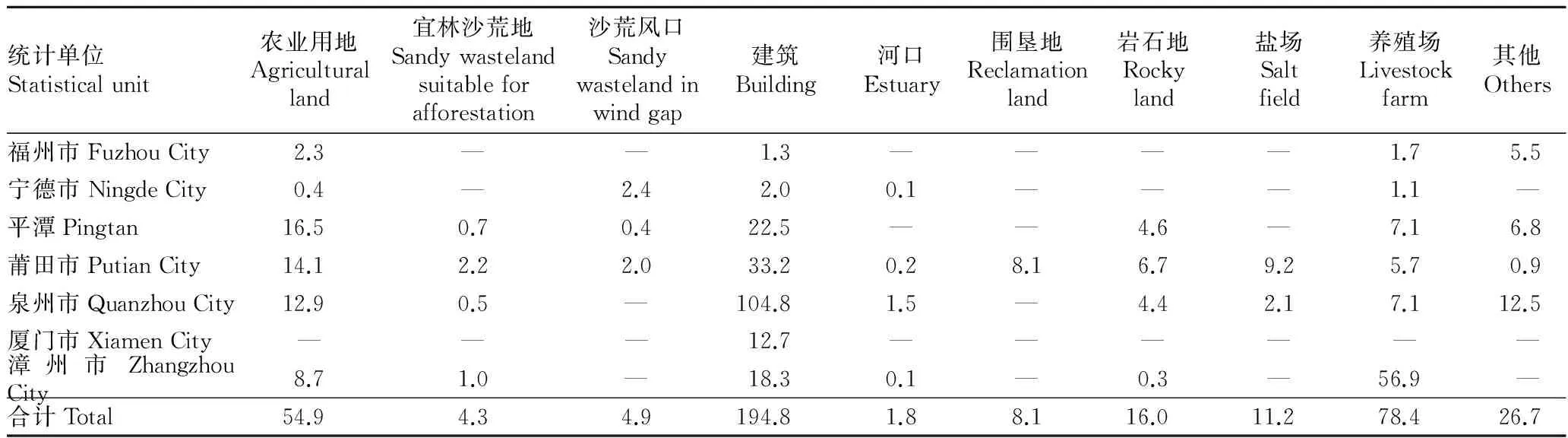

基干林斷帶類型主要為建筑(194.8 km)、養殖場(78.4 km)和農業用地(54.9 km),占全省沙質海岸基干林斷帶的81.8%。建筑類型斷帶主要集中在泉州市(104.8 km),說明該地區沿海工業程度較高、房產開發項目較多;養殖場類型斷帶主要集中在漳州市(56.9 km),主要原因為一方面當地挖養殖池造成大量基干林被破壞,另一方面由于水產養殖引入海水導致養殖場周邊土壤鹽漬化[23],造成林木死亡(表2)。

表2 福建省沙質岸線基干林斷帶類型

3 沙質海岸基干林分布及特征

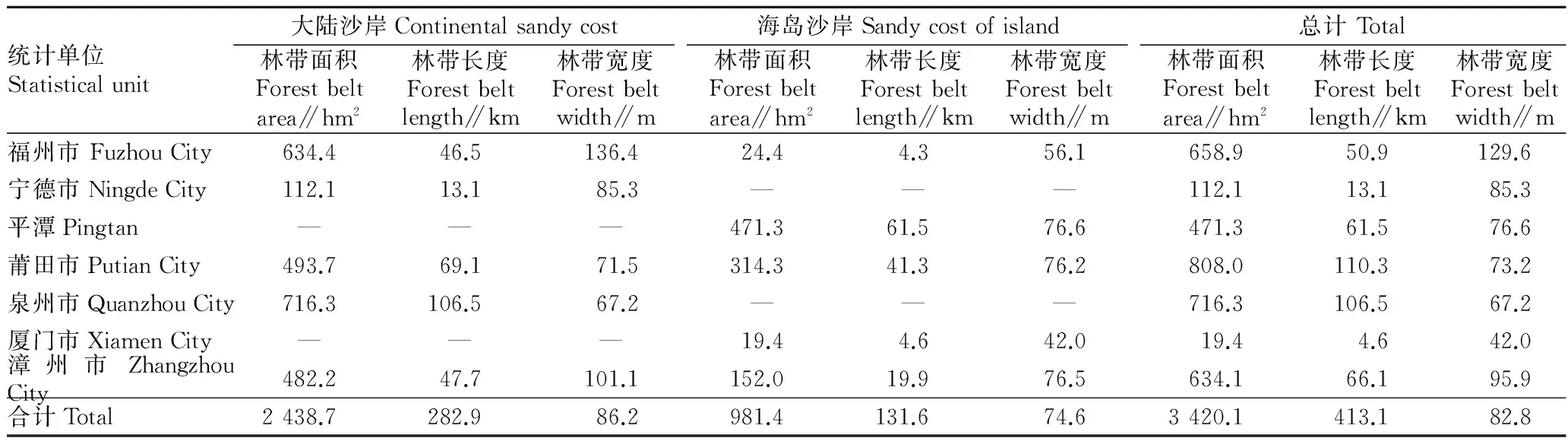

3.1基干林帶面積及寬度全省沙質岸線沿海基干林帶面積共3 420.1 hm2,其中大陸沙岸基干林2 438.7 hm2,海島沙岸基干林981.4 hm2;林帶總長度413.1 km,其中大陸沙岸林帶282.9 km,海島沙岸林帶131.6 km;沙岸基干林帶平均寬度82.8 m,其中大陸林帶平均寬度86.2 m,海島林帶平均寬度74.6 m。沙岸基干林帶主要分布在莆田市、泉州市、福州市和漳州市,占全省總面積的82.4%,廈門市幾乎已無基干林帶分布。福州市大陸沙岸基干林帶寬度最大(136.4 m),廈門市海島沙岸基干林寬度最小(42.0 m)。各地區基干林帶平均寬度大體呈現北高南低的特點(表3)。

表3 福建省沙質岸線基干林面積及寬度

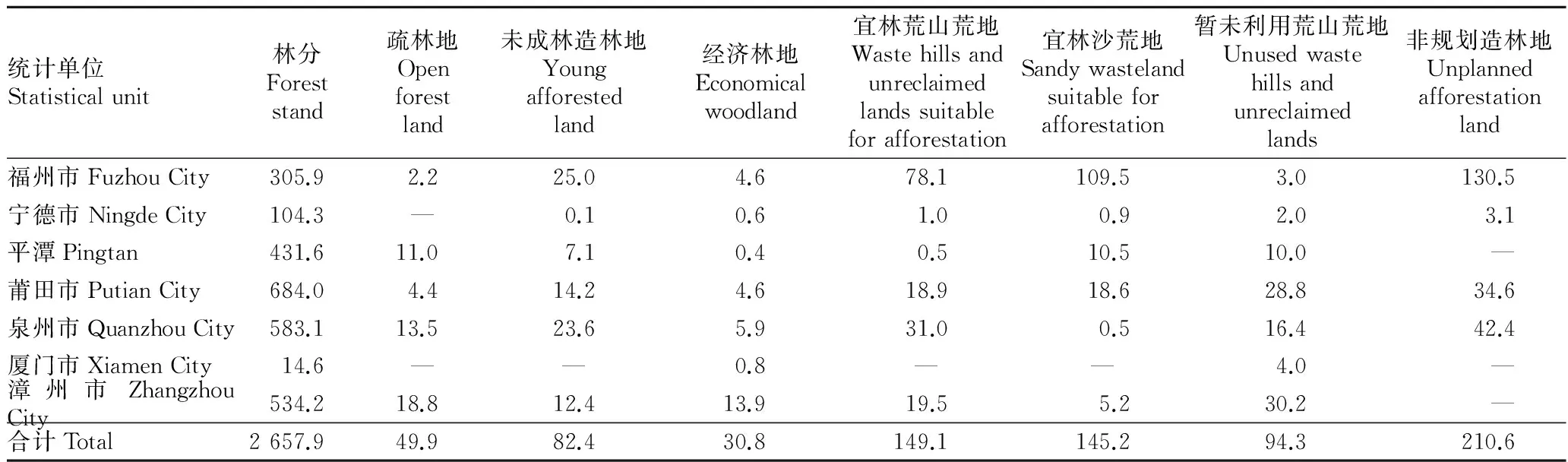

3.2基干林帶林業用地類型、林分結構及質量按林業用地類型的不同,全省沙質海岸基干林帶分為林分、疏林地、未成林造林地、經濟林地、宜林荒山荒地、宜林沙荒地、暫未利用荒山荒地和非規劃造林地。其中林分面積為2 657.9 hm2,占全省沙岸基干林總面積的77.9%,主要集中在莆田市、泉州市和漳州市;宜林荒山荒地、宜林沙荒地和暫未利用荒山荒地現存面積388.5 hm2,主要集中在福州市、莆田市、泉州市和漳州市;另外全省還有210.6 hm2的非規劃造林地,尚未發放林權證(表4)。

基干林帶樹種相對單一,林分結構不盡合理,生態系統穩定性較差。有林地面積2 688.7 hm2,按優勢樹種分,絕大部分為木麻黃類、相思樹和松類(主要為黑松、馬尾松和濕地松),且81.1%的面積為純林,幾乎沒有闊葉樹種分布;其中木麻黃類面積共1 959.8 hm2,占有林地總面積的72.9%;相思樹面積390.3 hm2,松類面積190.9 hm2,分別占有林地總面積的13.4%和7.1%;現有林分老齡化嚴重,成過熟林面積高達1 351.0 hm2,占有林地面積的50%。

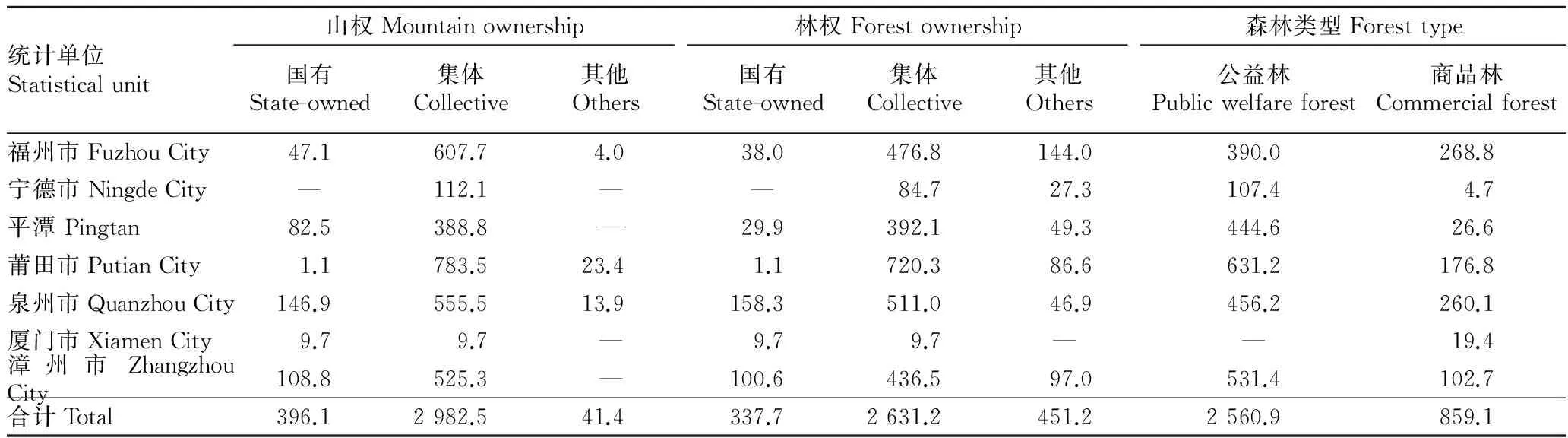

3.3基干林帶分山權、林權及森林類型全省沙質海岸基干林多為集體所有,國有化率較低:按山權分,全省沙岸基干林帶中有2 982.5 hm2的面積屬于集體所有(占87.2%),國有部分僅占11.6%,主要集中在泉州市、漳州市和平潭;按林權分,集體林面積2 631.2 hm2(占76.9%),國有林僅占9.9%,主要集中在泉州市和漳州市。按森林類型分,全省沙岸基干林中公益林面積2 560.9 hm2,除寧德市和平潭外,其余地區均有一定量的分布;除公益林外,仍有25.1%的商品林,比重偏大(表5)。

表4 福建省沙質岸線基干林地類型

表5 福建省沙質岸線基干林帶分山權、林權及森林類型

4 區位內非林業部門管理土地類型狀況

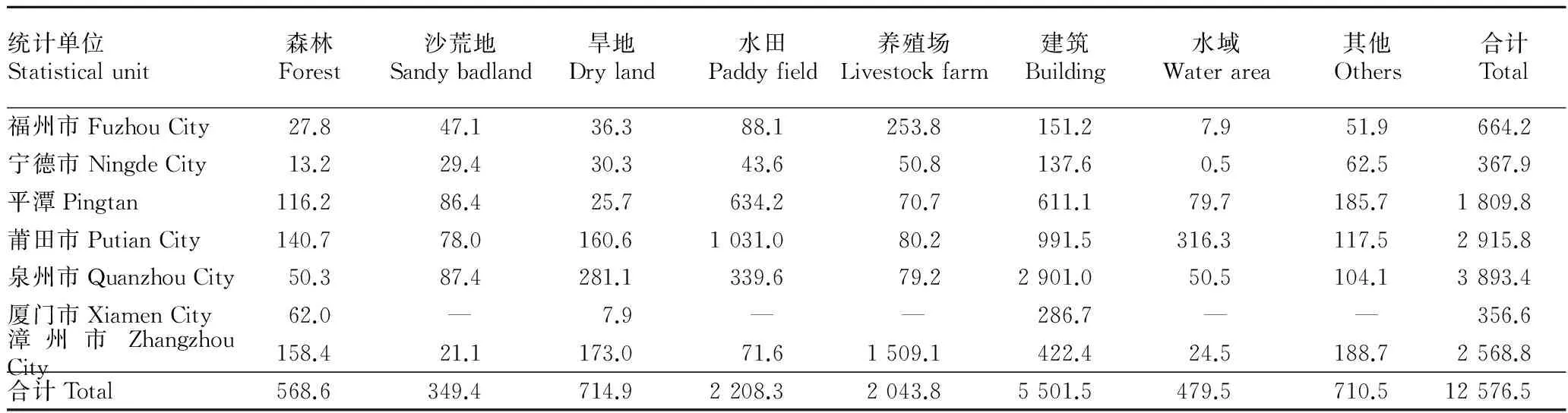

根據遙感影像分類和外業調查核實,得到沙質海岸基干林區位(沙質海岸向內陸延伸200 m)范圍內非林業部門管理的土地利用類型狀況。由表6可知,區位內主要為建筑(43.7%)、水田(17.6%)和養殖場(16.3%),現階段適宜造林的土地(沙荒地和旱地)僅占8.5%,另外區位內尚有568.6 hm2的森林,這部分森林多為農田種植果樹和綠化植被等,不屬于林地范疇,因此尚未納入基干林帶管理。總體來看,全省沙質岸基干林區內非林業部門管理土地上造林空間十分有限。

表6 福建省沙質岸線基干林帶區位內非林業部門管理土地類型

5 結論與建議

福建省沙質海岸主要分布在閩江河口以南的泉州、莆田、漳州和平潭,其中海島沙岸約占1/3。由于沿海地區經濟開發程度較高,工業項目和水產養殖較多,造成了沙質岸基干林斷帶嚴重,平均斷帶率近50.0%。全省沙質岸基干林斷帶類型主要為建筑、養殖場和農業用地,占80.0%以上。應大力發展沿海、沿岸道路兩側綠化帶建設并納入基干林管理,在選擇樹種時,要優先考慮其生態效果而不是景觀效果;對必須占用基干林項目,需嚴格執行同區位內占一補一的措施;對非法占用基干林建養殖場和耕作的要進行退耕、退養還林;積極恢復和營造農田林網,抵御風沙危害。

各地區沙岸基干林帶寬度大體呈現北高南低的特點,其中福州市保存程度相對較好,寬度最大,達134.6 m,但全省

基干林平均寬度僅82.8 m,寬度不足,防風效果有限。現有沙岸基干林主要類型為林分(占77.9%),但仍有388.5 hm2的宜林荒山荒地、宜林沙荒地和暫未利用荒山荒地,在以后工作中,這些區域的造林是實現基干林加長和加寬的重點。

基干林帶樹種單一,老化嚴重,木麻黃類、相思樹和松類占有林地面積的93.4%,其中80%以上為純林,闊葉林分布極少;成過熟林面積高達1 351.0 hm2,占有林地面積的50%,生態系統穩定性較差,易受病蟲害威脅,應積極采取補植套種闊葉樹種、森林撫育等方式提高林分質量,優化林分組成結構。對于現有沙岸基干林,無論從山權還是林權看,集體比重明顯較高,國有化率較低,按山權分,有87.2%的面積為集體所有;按林權分,有76.9%的面積為集體所有。基干林中仍有859.1 hm2的商品林,不利于基干林的管理與保護,應加快開展公益林布局優化調整工作,將區位內商品林盡快劃入公益林管護范圍。

區位內非林業部門管理的土地,主要為建筑、水田和養殖場(占77.4%),現階段適宜造林的土地十分有限(沙荒地和旱地僅占8.5%),應積極采取贖買、租用的方式將區位內的森林納入基干林帶管理,充分挖掘現有沙荒地、旱地等的造林潛力,鼓勵有條件的地區通過吹沙造地和養殖場回填等措施擴大造林地范圍。

沙質海岸基干林帶作為沿海防護林的重要組成部分,是沿海地區防風固沙,抵御臺風、海潮和風暴潮等自然災害的第一道防線,在福建省經濟與社會安全中有舉足輕重的地位。當前,福建省特別是沿海地區經濟正處于快速發展時期,經濟發展與生態保護的矛盾十分突出,基干林帶被破壞的情況仍時有發生,林分質量和結構亟待提升和優化,沙質海岸基干林的保護與建設需進一步的加強。

[1]胡海波,張金池,魯小珍.我國沿海防護林體系環境效應的研究[J].世界林業研究,2001(5):37-43.

[2]THUY N B,TANIMOTO K,TANAKA N,et al.Effect of open gap in coastal forest on tsunami run-up investigations by experiment and numerical simulation[J].Ocean engineering,2009,36(15/16):1258-1269.

[3]COCHARD R,RANAMUKHAARACHCHI S L,SHIVAKOTI G P,et al.The 2004 tsunami in Aceh and Southern Thailand:A review on coastal ecosystems,wave hazards and vulnerability[J].Perspectives in plant ecology evolution &systematics,2008,10(1):3-40.

[4]ZOYSA M D.Casuarina coastal forest shelterbelts in Hambantota City,Sri Lanka:Assessment of impacts[J].Small-scale forestry,2008,7(1):17-27.

[5]MASCARENHAS A,JAYAKUMAR S.An environmental perspective of the post-tsunami scenario along the coast of Tamil Nadu,India:role of sand dunes and forests[J].Journal of environmental management,2008,89(1):24-34.

[6]吳志華,李天會,張華林,等.沿海防護林樹種木麻黃和相思生長和抗風性狀比較研究[J].草業學報,2010(4):166-175.

[7]鄭錕.沙質海岸木麻黃防護林的結構配置與防護效能研究[D].福州:福建農林大學,2008.

[8]林武星,葉功富,聶森,等.福建沙質海岸引種臺灣防護林樹種探討[J].防護林科技,2009(1):87-90.

[9]施成坤.沿海前沿林帶更新樹種選擇研究[J].海峽科學,2010(2):46-47.

[10]梁屹.基于3S技術的沿海防護林體系優化配置研究[D].福州:福建農林大學,2011.

[11]陳端欽.福建省沿海防護林體系建設現狀與對策[J].防護林科技,1998(3):40-41,56.

[12]黃雙興.福建省沿海防護林體系工程建設的現狀及對策[J].亞熱帶水土保持,2008(4):65-66.

[13]肖君.福建沿海基干林帶保護利用現狀與對策[J].林業資源管理,2011(4):26-29.

[14]譚芳林,朱煒,林捷,等.沿海木麻黃防護林基干林帶防風效能定量評價研究[J].林業科學,2003(S1):27-31.

[15]HUANG Y X,ZHENG D X,FANG Z G,et al.Study on the ecological and economical benefits of Casuarina equisetifolia shelterbelt in the coast of Fujian[J].Scientia silvae since,2003,39(1):31-35.

[16]余坤勇,劉健,施聰智,等.基于RS技術的沿海防護林防風固沙效益研究[J].南京林業大學學報(自然科學版),2010(1):80-84.

[17]黃義雄.福建濱海木麻黃防護林生態功能研究[D].長春:東北師范大學,2013.

[18]李震,雷懷彥.中國砂質海岸分布特征與存在問題[J].海洋地質動態,2006(6):1-4,39.

[19]趙育鵬,魯小珍,艾鵬,等.江蘇省沿海沙質海岸現狀及防護林防蝕耐鹽樹種選擇基本原則[J].安徽農業科學,2013,41(10):4433-4435.

[20]李怡.廣東省沿海防護林綜合效益計量與實現研究[D].北京:北京林業大學,2010.

[21]蘇上真.福建省沿海防護林體系工程建設營造林技術措施研究[J].林業勘察設計,2008(1):126-130.

[22]王金華,董玉祥.1958-2013年華南海岸沙地利用變化及其驅動因素:以福建海岸為例[J].中國沙漠,2015(3):582-591.

[23]宋希坤,劉志勇,蔡雷鳴,等.福建省海岸帶海水入侵和土壤鹽漬化監測初步研究[J].海洋環境科學,2008(S1):15-18.

The Present Situation and Spatial Distribution of Backbone Forest Belt on Sandy Coast of Fujian Province

ZHAO Guo-shuai

(Fujian Institute of Forest Inventory and Planning,Fuzhou,Fujian 350003)

Based on the forest resources survey data and High-resolution Remote Sensing Image,we determined the spatial distribution and characteristics of the sandy coast and backbone forest in Fujian Province by integrating RS and GIS technology.The quantitative analysis of discontinuity of backbone forest,discontinuity types and land use condition in the ecological location of coastal backbone forest were investigated.The results indicated that sandy coast in Fujian Province accounted for about 1/5 of the entire province which mainly distributed in the south of Minjiang River and coastal islands.The problem of discontinuous of backbone forest was very serious,the average rate of discontinuity was 49.3%.The main types of broken belts were construction,aquaculture and agricultural land.The area of backbone forest on the coastal sandy land was 3 420.1 hm2,the width of which tended to be higher in the north,lower in the south.Several problems were founded such as quantity deficiency,relatively single tree species,unreasonable forestry structure and poor stability of ecosystem.There was still much commercial forest in the backbone forest.Most of the coastal backbone forest was under collective ownership and proportion of state-owned forest was low.The suitable planting area was very limited in the ecological location of coastal backbone forest outside the forest sector.

Fujian Province;Coastal sandy land;Coast protection forest;Backbone forest

趙國帥(1987- ),男,山東青州人,工程師,碩士,從事林業遙感及地理信息系統應用研究。

2016-06-27

S 757.2

A

0517-6611(2016)25-177-04